“8·13”堿坪溝泥石流形成機理及特征研究

褚勝名,余 斌,李 麗,馬 煜,吳雨夫,亓 星

(成都理工大學地質災害防治與地質環境保護國家重點實驗室,四川成都610059)

汶川地震誘發了大量崩塌、滑坡,為泥石流的形成提供了豐富的固體物質,降低了泥石流暴發需要的激發降雨量,使得地震災區泥石流的活動頻率和規模都大大增加。堿坪溝位于汶川地震極重災區四川省都江堰市龍池鎮,2009年7月17日凌晨曾暴發過泥石流,2010年8月13日下午在強降雨的影響下再次暴發大規模泥石流,間斷性堵塞龍溪河,抬高河水水位,威脅溝口及下游的輸電線路、自來水廠、龍池景區公路和石雕公園等公共設施以及南岳村部分村民的安全。通過現場調查,堿坪溝正處在發育期,具備泥石流形成的地形和物源條件,在持續降雨或短歷時高強度暴雨的誘發下極易再次暴發泥石流。因此,研究堿坪溝泥石流的基本特征、形成條件及動力學參數,提出行之有效的防治對策,對于保障下游地區群眾生命和基礎設施安全有著重要的意義。

1 流域概況及泥石流形成條件

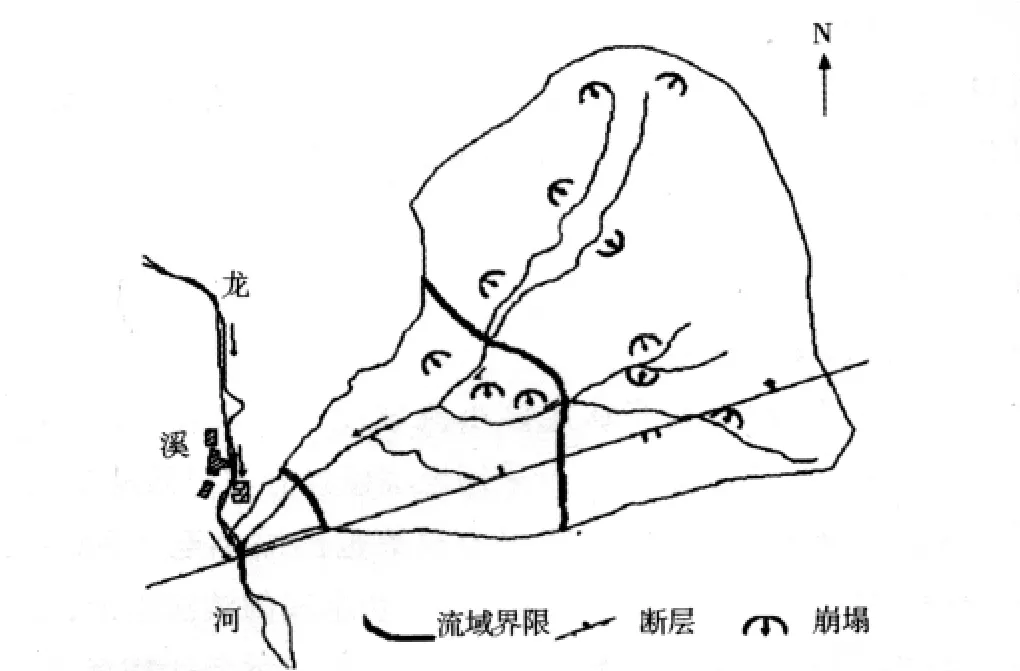

堿坪溝為岷江一級支溝龍溪河左岸次級支溝,自東北向西南方向延伸,海拔1 054—2 143 m,匯水面積3.6 km2,主溝長2.8 km,平均縱比降363‰,主要由漆樹坪溝和黃柏坪溝2條支溝組成。堿坪溝流域圖見圖1。

1.1 地質地貌

堿坪溝所在地屬中高山剝蝕侵蝕地貌,主溝發育于高山峽谷區,岸坡陡峻,溝谷深切,可大致分為形成區、流通區和堆積區。形成區海拔1 400—2 143 m,溝谷切割淺,縱坡較大,坡度一般為45°~60°,局部超過70°,兩條主要支溝中黃柏坪溝溝長0.81 km、流域面積0.99 km2、溝谷平均縱比降537‰,漆樹坪溝溝長1.46 km、流域面積1.59 km2、溝谷平均縱比降463‰。流通區海拔1 070—1 400 m,溝谷長1.09 km、寬40 m、溝床平均縱比降226‰,溝谷較為開闊、平直,溝床起伏小,有利于泥石流的流通,岸坡侵蝕嚴重,溝底及岸坡分布有大量松散堆積物和混雜堆積的巨石。堆積區海拔995—1 070 m,溝口向西正對龍池公路和龍溪河,溝床平均縱比降65‰,坡度2°~5°。在堿坪溝,較大的高差和匯水面積使得地表水能夠大量快速匯聚,從而侵蝕溝道和帶動松散固體物質運動,使得泥石流暴發的可能性大大增加。

圖1 堿坪溝流域

堿坪溝地質構造復雜,斷裂較為發育,出露的地層主要有震旦系(Za)灰綠色安山巖、凝灰巖及安山玄武巖和第四系地層。溝內第四系地層有第四系殘坡積層(),巖性為含碎石粉質黏土;第四系崩積層()分布于溝谷兩岸坡腳地帶,由不穩定斜坡和崩塌物質堆積而成,結構松散;第四系滑坡堆積層()分布于邊坡滑坡地帶,土體物質成分復雜多樣,滲水性較好;第四系泥石流堆積層()分布于堿坪溝溝谷和溝口龍溪河河道內,堆積物主要為碎塊石土,結構松散。

1.2 水文條件

堿坪溝所在地屬中亞熱帶濕潤氣候區,分析1957—2006年降雨資料,主要有以下特點:①降雨充沛。年均降水量1 134.8 mm,最大年降水量1 605.4 mm(1978年),已達到或超過國內一些半干旱半濕潤并且泥石流強烈活動地區的年降水量。②降雨集中。降雨時空分布嚴重不均,5—9月降水量占年降水量的80%以上。③降雨強度大。月最大降水量為592.9 mm,日最大降水量為233.8 mm,次連續最大降水量為457.1 mm,一次連續最長降雨時間為28天,10年一遇1 h降水量為71.3 mm,20年一遇1 h降水量為74.8 mm。豐沛的降雨為泥石流的形成提供了水動力條件,為泥石流的突然暴發埋下了隱患。

1.3 物源條件

斷裂帶貫穿造成堿坪溝溝道兩側山體破碎,在重力、動水壓力以及地震的作用下滑坡、崩塌現象普遍,崩塌體、滑坡體堆積在溝床及溝道兩側山坡上,為泥石流暴發儲存了豐富的物源。固體物質補給集中、數量多、穩定性較差以及溝谷時陡時深時狹的地形特點都有利于泥石流的形成。

綜上所述,堿坪溝屬暴雨—溝谷型泥石流溝;水源豐富、匯水面積大,為泥石流形成提供了豐富的水源條件;地形陡峻、溝谷縱坡大為水源和松散固體物質匯聚提供了有利的條件,也為泥石流發生創造了適宜的勢能條件;溝道兩岸堆積的大量崩滑物質和滑坡堆積物等為泥石流發生提供了豐富的松散固體物源。在暴雨的作用下,大量地表水匯集于溝道,匯流過程中將坡面上的固體物質及崩塌堆積物、滑坡堆積物等帶入溝道并順溝而下,通過揭底沖刷卷動溝道底部及兩側的松散堆積物,以滾雪球的方式向下游運動,從而引發了泥石流。據調查,堿坪溝泥石流發生與否及規模大小的主要影響因素是降雨強度、地震烈度、人類活動強度等。

2 堿坪溝泥石流形成過程和激發暴雨預測

2010年8月13日龍池鎮茶關村發生強降雨,1 h最大降水量達75 mm,相當于當地20年一遇降水量。在強降雨的作用下,16時左右堿坪溝暴發泥石流,持續時間約90 min,溝床啟動并帶動溝道兩側固體物質運動形成大規模泥石流,沖毀溝口農家樂、龍池公路及溝口一處居民供水設施。根據現場調查,“8·13”堿坪溝泥石流是從兩條支溝(黃柏坪溝和漆樹坪溝)同時暴發的,在溝口以上60 m處開始堆積,淤積物寬32 m、深4.5 m,到達溝口后沖垮擋土墻、淤塞公路,然后順勢向龍溪河下游流動,形成約長930 m、寬18 m、深6 m的堆積體,堆積體體積達11 萬 m3。

2010年8月18日凌晨茶關村再次發生強降雨,1 h最大降水量達69 mm,相當于當地10年一遇降水量,但是在同樣物源充足的情況下堿坪溝卻沒有發生泥石流,由此可以初步推測堿坪溝暴發泥石流需要至少20年一遇的降水量。

3 泥石流靜力學和動力學特征

3.1 泥石流容重

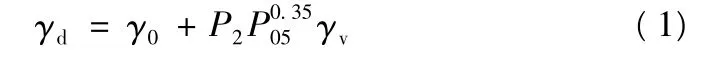

堿坪溝內堆積體的沉積形態呈現混雜堆積、運動狀態和弱分選性,由此分析認為該泥石流為過渡型—黏性泥石流。對調查取樣進行顆粒級配分析,得到顆粒分布曲線,見圖2。

泥石流容重的計算公式[1]為式中:γd為黏性泥石流容重,g/cm3;γv為黏性泥石流最小容重,g/cm3;γ0為泥石流最小容重,g/cm3;P2為>2 mm的粗顆粒所占百分比,以小數計;P05為<0.05 mm的細顆粒所占百分比,以小數計。

圖2 堿坪溝泥石流顆粒分析

由式(1)計算得到堿坪溝的泥石流容重為1.90 g/cm3。

3.2 泥石流流速、流量及沖出量

泥石流流速是決定泥石流動力特征和防治設計中最重要的參數之一。根據《泥石流災害防治工程勘查規范》[2]中的黏性泥石流流速計算公式,采用綜合西藏古鄉溝、云南東川蔣家溝、甘肅武都火燒溝的通用公式,計算公式為

式中:Vc為泥石流斷面平均流速,m/s;n為河床糙率;R為水力半徑,m;Ic為泥石流溝縱比降,‰。

選取洪峰斷面,參數特征分別為斷面寬(B)7.8 m、高(H)1.7 m、面積(Wc)13.26 m2、縱比降(I)176‰、水力半徑(R)1.18 m。采用形態調查法計算泥石流流量Qc,其計算公式為

式中:Qc為泥石流流量,m3/s;Wc為泥石流洪峰斷面面積,m2;其余符號意義同上。

一次泥石流沖出量(U)可根據泥石流歷時和流量Qc,依據泥石流暴漲暴落的特點將其過程線概化成五角形,計算公式為

式中:U為一次泥石流沖出量,m3;T為泥石流持續的時間,T=5 400 s;其余符號意義同上。

“8·13”堿坪溝泥石流特征參數計算結果依次為平均流速6.1 m/s、峰值流量80.1 m3/s、沖出量11.5萬m3。公式(2)作為經驗公式,適用范圍較廣,由公式(2)得出的平均流速計算的沖出量與實地測量的堆積方量(11萬m3)較為接近,也證明了計算結果的可信度。

3.3 泥石流沖擊力

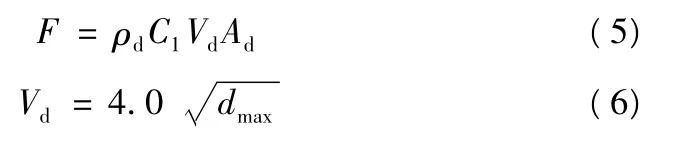

泥石流的破壞力很大,尤其是巨石的沖擊力是造成建筑物毀壞的主要原因。堿坪溝流通區最大巨石長6.8 m、寬3.6 m、高3.2 m。泥石流暴發時巨石沖擊力的計算公式[3]為

式中:C1為縱波波速,m/s;Ad為石塊與被撞物體的接觸面積,m2,按流通區最大石塊的中、短徑所在平面面積的10%計算;F為石塊沖擊力,N;Vd為石塊運動速度,m/s;dmax為石塊的最大粒徑,m;ρd為石塊密度,kg/m3。

由(5)、(6)兩式計算得到的泥石流沖擊力達149.94 kN,表明堿坪溝泥石流的破壞力極大。

4 發展趨勢分析

通過分析泥石流的特征、成因和溝道內的松散固體物質狀況,預測堿坪溝泥石流的發展趨勢:

(1)堿坪溝流域內崩塌、滑坡發育,沿溝有松散堆積物111處,主要分布在形成區和流通區,主要有溝床堆積物和坡面侵蝕物兩種類型。據調查,溝內固體物源總量約78.90萬m3,在短歷時強降雨或持續降雨作用下極有可能再次暴發泥石流。

(2)在形成區和流通區中徑5 m以上的巨石很多,巨石啟動破壞力很大,并且由于溝口堆積及人為活動使溝口處的溝槽變窄,泥石流滿槽后外溢的可能性很大,會對堆積區居民、公路及引水設施安全造成危害。堿坪溝溝床兩岸分布有大量的崩滑堆積體,這些崩滑堆積物多處于潛在不穩定狀態,在持續暴雨條件下極有可能再次誘發泥石流,堵斷龍溪河并導致河水回壅至上游居民區,在龍溪河形成堰塞湖,直接威脅下游群眾生命財產安全。

5 防治建議

依據泥石流的危害性和被保護對象的重要程度,建議對溝道堵塞物進行疏導。例如,在堆積區修建排導設施,使排導槽與龍溪河之間形成30°左右的夾角,以規范泥石流的流向;在溝口位置疏通河道,使泥石流順暢排泄。

6 結語

(1)堿坪溝泥石流是典型的震區高頻—暴雨—溝谷型泥石流。堿坪溝匯水面積3.6 km2,主溝長2.8 km,平均縱比降為363‰,主要發育有黃柏坪溝和漆樹坪溝兩條支溝,且形成區、流通區、堆積區分區明顯。泥石流的發生威脅南岳村4組15戶43人以及龍溪河下游在建自來水廠、龍池公路、輸電線路等公共設施的安全。

(2)在分析堿坪溝流域特征和泥石流形成條件的基礎上,重點對泥石流的容重、流速、流量、沖出量等動力學參數進行了計算。堿坪溝泥石流容重為1.90 g/cm3,平均流速為6.1 m/s,峰值流量為80.1 m3/s,沖出量為11.5萬m3。

(3)根據對2010.08.13和2010.08.19降雨資料分析,“8·13”堿坪溝泥石流發生時的1 h最大降水量為75 mm,相當于當地20年一遇的降水量;“8·19”強降雨1 h最大降水量為69 mm,相當于10年一遇的降水量,在物源充足的情況下并沒有發生泥石流,由此可以判斷在當前物源動儲量條件下,堿坪溝暴發泥石流需要至少20年一遇的降水量。

(4)溝口向西正對龍溪河,堆積扇深入河床,河道殘存大量堆積物。如果再次發生同等甚至更大規模的泥石流,可能會使原本變窄的龍溪河堵塞,在龍溪河內形成堰塞湖,威脅龍溪河上、下游群眾的生命財產安全。

[1]余斌.不同容重的泥石流淤積厚度計算方法研究[J].防災減災工程學報,2010,30(2):78-92.

[2]DZ/T0220—2006,泥石流災害防治工程勘查規范[S].

[3]康志成.云南東川達德溝災害性泥石流調查[C]//全國泥石流防治經驗交流會論文集.重慶:科學技術文獻出版社重慶分社,1983:71-77.