石灰?guī)r發(fā)育的喬木林下土壤團聚體形成的影響因素

蔣 靜,周運超,杜光平

(貴州大學(xué)林學(xué)院,貴州貴陽550025)

土壤團聚體即土壤結(jié)構(gòu),是指土壤所含的大小不同、形狀不一、有不同孔隙度和機械穩(wěn)定性及水穩(wěn)性的團聚體總和,它是由膠體的凝聚、膠結(jié)和黏結(jié)作用而相互聯(lián)接的土壤原生顆粒組成的。土壤結(jié)構(gòu)性是土壤的重要物理性質(zhì),它直接影響著土壤的肥力和農(nóng)作物的生長。因為良好的土壤結(jié)構(gòu)具有適當(dāng)?shù)目讖椒植?即在一定容積中各種孔徑的數(shù)量),可以協(xié)調(diào)土壤中的水、肥、氣、熱等,為作物提供一個健壯生長的土壤環(huán)境[1]。有的專家把土壤團粒結(jié)構(gòu)叫“土壤肥力調(diào)節(jié)器”[2]。土壤團聚體可分為水穩(wěn)性和非水穩(wěn)性兩種,各土樣之間風(fēng)干團聚體的差異不大,而水穩(wěn)性團聚體有較大變化,因此各級水穩(wěn)性團聚體的比例應(yīng)能較好地反映土壤團聚體的質(zhì)量。

貴州地處我國西南喀斯特地區(qū)的核心地帶,是石漠化十分嚴(yán)重的地區(qū),水土流失與土地退化已成為制約這一區(qū)域農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要因素。有研究表明:隨著喀斯特地區(qū)石漠化進程的加快,土壤水穩(wěn)性團聚體含量明顯降低,抗蝕性和蓄水性削弱,土壤顆粒砂化更加明顯[3];土壤理化性質(zhì)的變壞與石漠化過程形成相互促進的正反饋關(guān)系,并在退化方向和階段上具有一致性和同步性[4];巖溶坡地次生灌叢林地開墾后,土壤有機質(zhì)補充減少,礦化速度加快,腐殖質(zhì)品質(zhì)降低,是水穩(wěn)性團聚體、水穩(wěn)性大團聚體含量及結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性降低的主要原因[5]。

針對土壤結(jié)構(gòu)影響因素方面的研究近年來開展得比較多,關(guān)于喀斯特地區(qū)土壤結(jié)構(gòu)的研究也開始興起,并取得了很多的成就,但這些研究多是集中在土地利用方式對土壤結(jié)構(gòu)的影響方面,很少深入研究影響土壤結(jié)構(gòu)的內(nèi)在因素。內(nèi)在物質(zhì)含量不同,土壤的物理性質(zhì)差異很大。在土壤結(jié)構(gòu)的形成中,土壤的膠體(有機膠體、無機膠體、有機無機復(fù)合膠體)起到了至關(guān)重要的作用,研究膠體的組成無疑成為認識土壤結(jié)構(gòu)的好途徑,可以讓我們更好地了解水土流失的機理,找到治理水土流失的一些新方法。

1 材料與方法

1.1 研究區(qū)域概況

貴陽市位于貴州省中部,喀斯特面積占全市面積的85%。花溪區(qū)在貴陽市南郊(106°27'—106°52'E,26°11'—26°34'N),地處黔中山原盆地,最高海拔1655.9 m,最低海拔999 m,屬亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候,年均氣溫15.2℃,年降水量1178 mm,年平均日照時數(shù)1214.6 h,相對濕度85%,具有冬無嚴(yán)寒、夏無酷暑、氣候溫和、雨量充沛、雨熱同季的特點。母巖以碳酸鹽巖(石灰?guī)r)為主,土壤為石灰土。植被為中亞熱帶濕潤常綠闊葉林,自然植被以殼斗科(Fagaceae)、樟科(Lauraceae)和山茶科(Theaceae)植物為主,次生植被有楊梅(Myrica rubra)、光皮樺(Betula luminifera)、柏木(Cpuressus funebris)、女貞(Ligustrum lucidum)、桃(Prunus persica)、李(Prunus salicina)、火棘(Pyracantha fortuneana)和粗葉懸鉤子(Rubus alceaefolius)等。

1.2 試驗方法

土壤采自貴州省貴陽市花溪區(qū)花溪水庫典型純質(zhì)石灰?guī)r發(fā)育土壤上的喬木林地。采用多點采樣,按四分法取樣,樣品采集深度分0—5和5—20 cm兩個層次,每一點采集的土樣厚度、深淺、寬窄大體一致;采集原狀土樣時,應(yīng)先采集5—20 cm土壤層的,再采集0—5 cm土壤層的。采集5個樣地兩個層次的土壤樣品共10個。土樣在室內(nèi)風(fēng)干后,用干篩法和濕篩法分別測定 >5、5—2、2—1、1—0.5、0.5—0.25 mm 的各級風(fēng)干團聚體和水穩(wěn)性團聚體含量(沙維諾夫法)。對濕篩后的各級土壤團聚體進行碳水化合物、胡敏酸、游離氧化鐵鋁、非晶質(zhì)氧化鐵鋁和鈣、鎂含量測定。碳水化合物總量用直接測定法[6],胡敏酸用焦磷酸鈉提取-重鉻酸鉀法測定[7],游離和非晶質(zhì)氧化鐵鋁用光度法測定[8],鈣和鎂的含量用EDTA滴定法測定。各級團聚體在膠體提取后,立即濕篩,進行各種膠體對團聚體的穩(wěn)定性影響的測定。

2 結(jié)果與討論

2.1 團聚體干濕篩表征的土壤組成性質(zhì)

由表1可見,純石灰?guī)r喬木林土壤干篩團聚體含量均很高,干篩后,兩個土壤層次的>0.25 mm的團聚體含量平均為97.5%;5 個樣地土壤 > 5、5—2、2—1、1—0.5、0.5—0.25、<0.25 mm的干篩團聚體平均含量分別為72.8%、11.3%、5.1%、4.6%、3.8%、2.5%;土壤經(jīng)干篩后,團聚體組成以大粒徑為主,小粒級團聚體含量低。說明土壤各粒級風(fēng)干團聚體分布不均勻,較大團聚體含量多,團聚性好[9]。

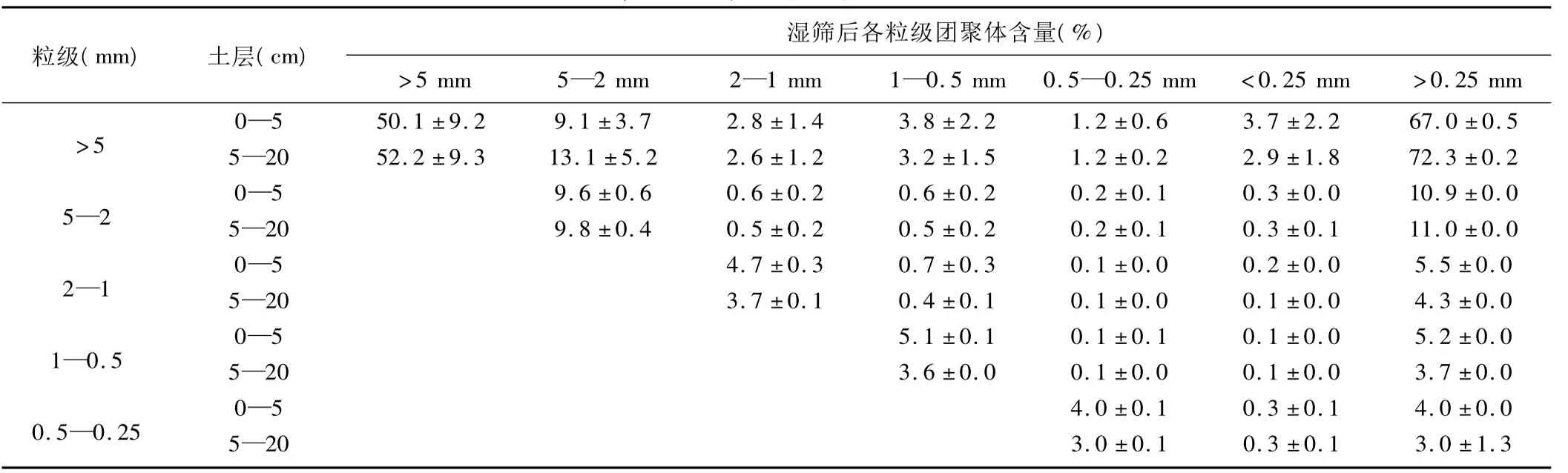

由表2可見,土壤經(jīng)濕篩后,各級團聚體含量減少得不是很明顯,各級中>0.25 mm團聚體平均含量占本粒級團聚體總量的比例都在90%以上;在各粒級濕篩后,本身這一粒級的團聚體含量占絕對多數(shù),分解的團聚體隨粒級的逐漸遞減含量也逐漸減少。各粒級分解的<0.25 mm的團聚體含量規(guī)律性不是很強,在0—5和5—20 cm兩個層次中的差異也不明顯。從標(biāo)準(zhǔn)差來看,>5 mm粒級的團聚體標(biāo)準(zhǔn)差都很大,在兩個土壤層次上標(biāo)準(zhǔn)差大體上表現(xiàn)為隨著粒級減小而減小。

表1 土壤干篩團聚體組成

表2 土壤濕篩團聚體組成

2.2 影響團聚體穩(wěn)定性的因素

2.2.1 碳水化合物對團聚體穩(wěn)定性的影響

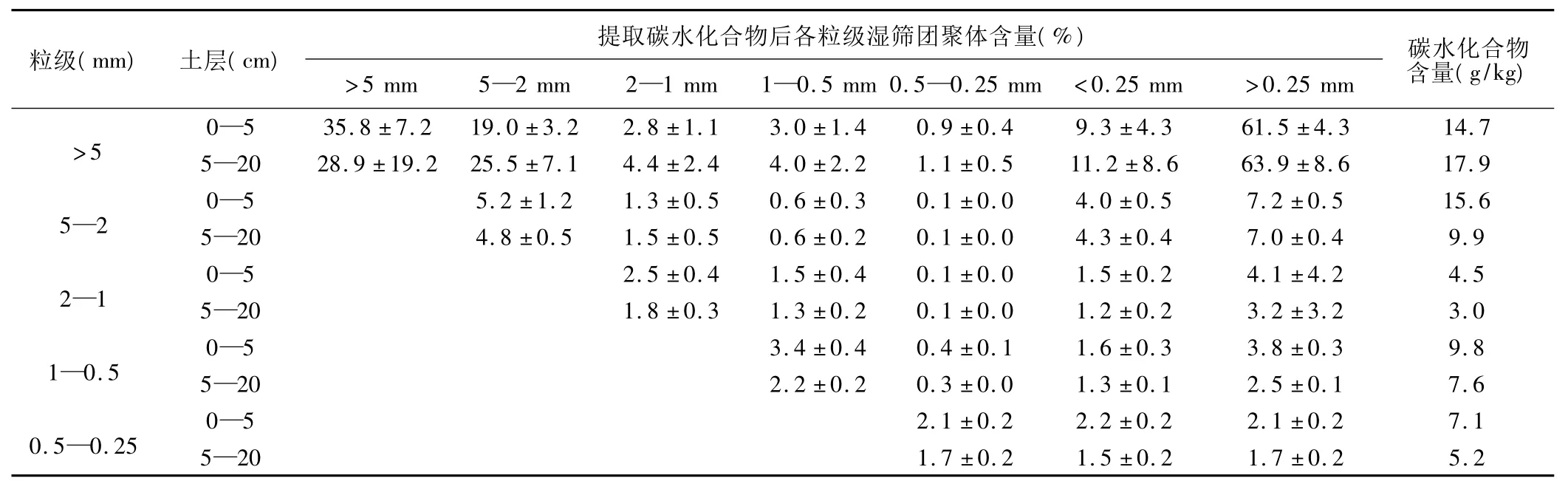

從表3可以看出,五個粒級分別提取碳水化合物濕篩后,本身這一級的團聚體含量始終為最大值。土壤各粒級提取碳水化合物濕篩后,分解的>0.25 mm的各粒級團聚體的含量隨粒級減小依次減少,而分解的<0.25 mm粒級團聚體的含量則明顯增加,這在土壤的兩個層次中表現(xiàn)一致;提取的碳水化合物的含量與分解的>0.25 mm團聚體含量呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系,相關(guān)系數(shù)為0.547,與<0.25 mm團聚體含量呈負相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)為-0.547;0—5 cm土層的土壤團聚體含量整體高于5—20 cm土層的含量。

2.2.2 胡敏酸對團聚體穩(wěn)定性的影響

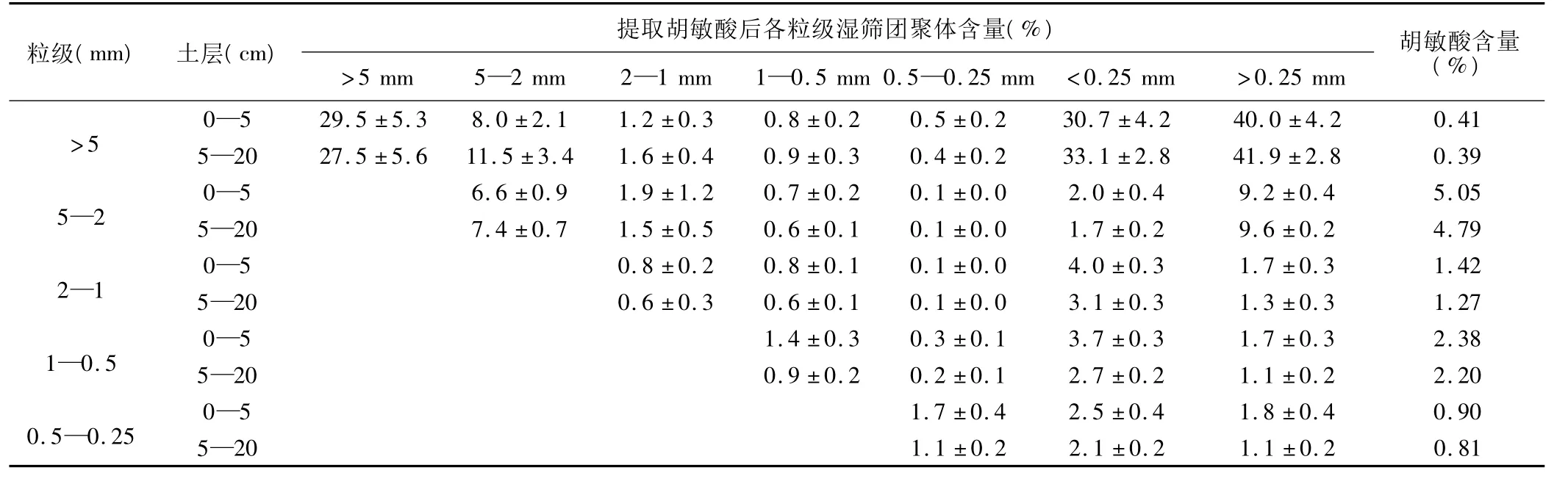

從表4可以看出,五個粒級分別提取胡敏酸濕篩后,本身這一級的團聚體含量變化較大的為2—1和1—0.5 mm粒級,與表2相比,團聚體減少的平均值分別為84.4%和73.2%;土壤各粒級提取胡敏酸濕篩后,分解的>0.25 mm的各級團聚體含量隨粒級減小依次減少,而分解的<0.25 mm的團聚體含量除5—2 mm這一粒級很小之外,其余粒級均明顯上升。在土壤的兩個發(fā)生層次中,0—5 cm土層的土壤團聚體含量與5—20 cm土層的差異性不是很大。提取的胡敏酸含量與分解的>0.25 mm的團聚體含量呈正相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)為0.664;與<0.25 mm的團聚體含量呈負相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)為-0.745。可見胡敏酸含量的多少,對<0.25 mm的團聚體影響要大些。

表3 碳水化合物對團聚體的影響

表4 胡敏酸對團聚體的影響

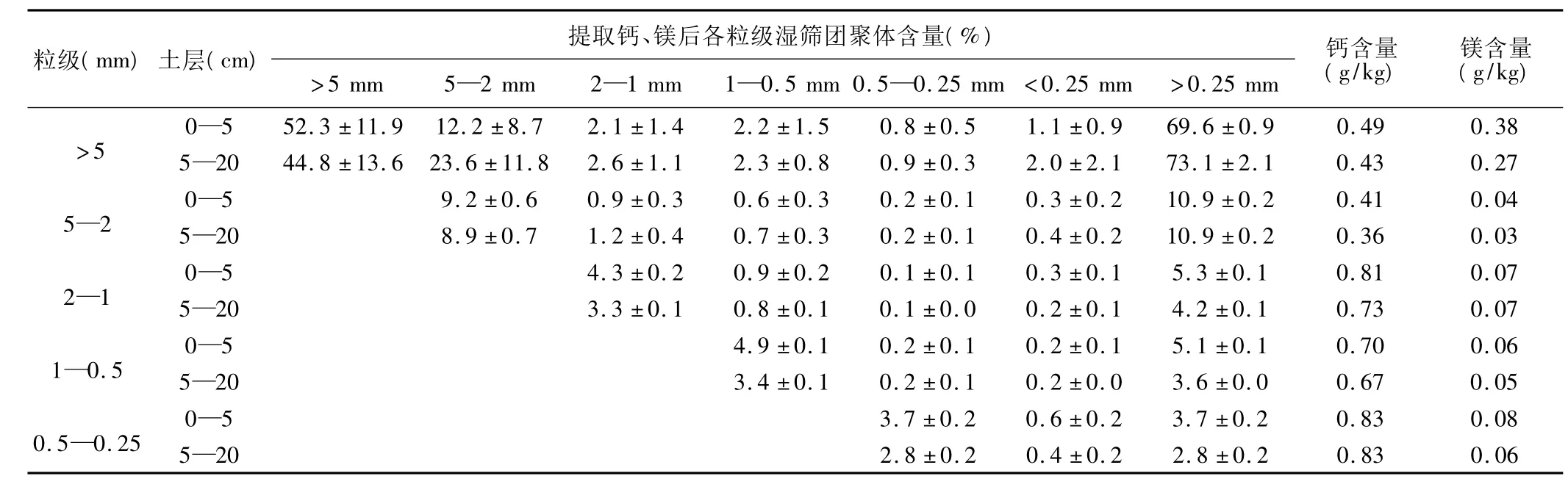

2.2.3 鈣、鎂對團聚體穩(wěn)定性的影響

從表5可以看出,五個粒級分別提取鈣、鎂濕篩后,本身這一級的團聚體含量比起其他粒級來,占的比例都相對大得多,最大值出現(xiàn)在 1—0.5 mm 這一級上,為91.55%(0—5 cm)和89.0%(5—20 cm)。土壤各粒級提取鈣、鎂后進行濕篩,分解的>0.25 mm的各粒級團聚體的含量并非隨粒級減小依次減少,出現(xiàn)了起伏;而分解的<0.25 mm的團聚體含量隨著粒級的減小所占比例逐漸增大。這些規(guī)律在土壤的兩個層次中表現(xiàn)出一致性。提取的鈣含量與分解的>0.25 mm的團聚體含量呈現(xiàn)負相關(guān)的關(guān)系,相關(guān)系數(shù)為-0.726;與<0.25 mm的團聚體含量呈正相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)為0.726。提取的鎂含量與分解的>0.25 mm的團聚體含量呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系,相關(guān)系數(shù)為0.369;與<0.25 mm的團聚體含量呈負相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)為-0.369。可見鈣對團聚體含量的影響比鎂要大。

表5 鈣、鎂對團聚體的影響

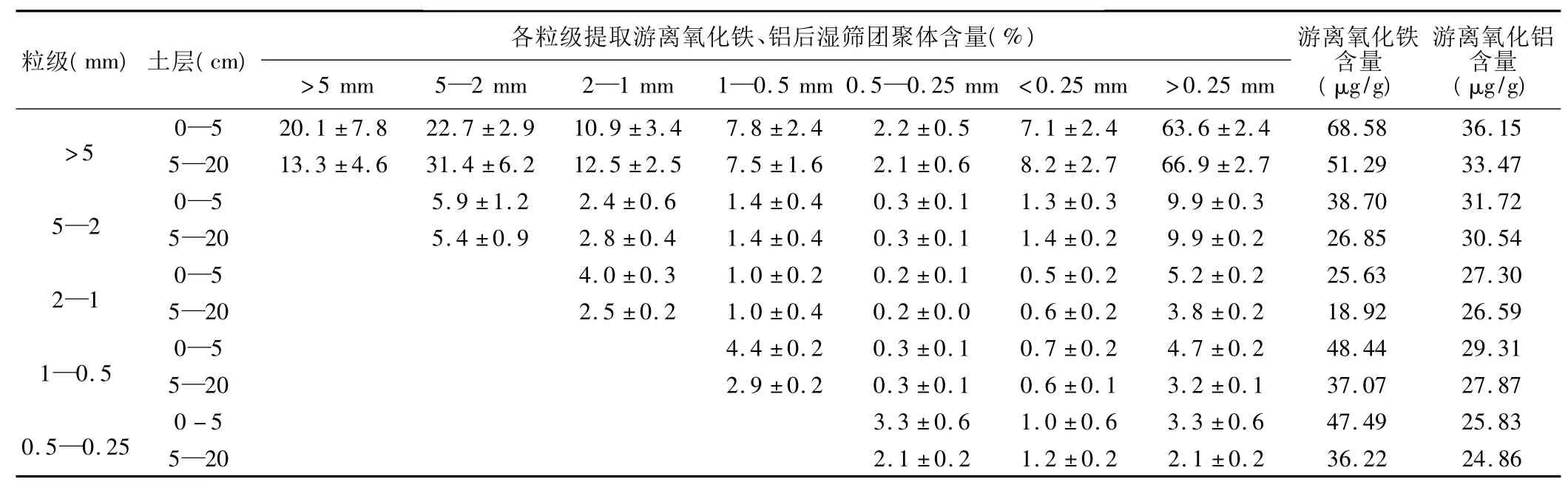

2.2.4 游離氧化鐵、鋁對團聚體穩(wěn)定性的影響

從表6可以看出,五個粒級分別提取游離氧化鐵、鋁濕篩后,除>5 mm粒級本身這一級的團聚體含量比分解的次一級(5—2 mm)的含量少外,其余各粒級本身這一級的團聚體含量都要大于分解的其他粒級的含量。土壤各粒級提取游離氧化鐵、鋁濕篩后,分解的>0.25 mm的各粒級團聚體的含量依次減少。而由0.5—0.25 mm粒級團聚體分解的<0.25 mm的團聚體含量占本粒級團聚體總量的比例最大,達到36.5%。這些規(guī)律在土壤的兩個層次中表現(xiàn)出一致性。提取的游離氧化鐵含量與分解的>0.25 mm的團聚體含量呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系,相關(guān)系數(shù)為0.046,與<0.25 mm的團聚體含量呈負相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)為-0.046;提取的游離氧化鋁含量與分解的>0.25 mm的團聚體含量呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系,相關(guān)系數(shù)為0.628,與<0.25 mm的團聚體含量呈負相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)為-0.628。可見游離氧化鐵、鋁對團聚體的穩(wěn)定性都有影響,而游離氧化鋁的影響要比游離氧化鐵大得多。

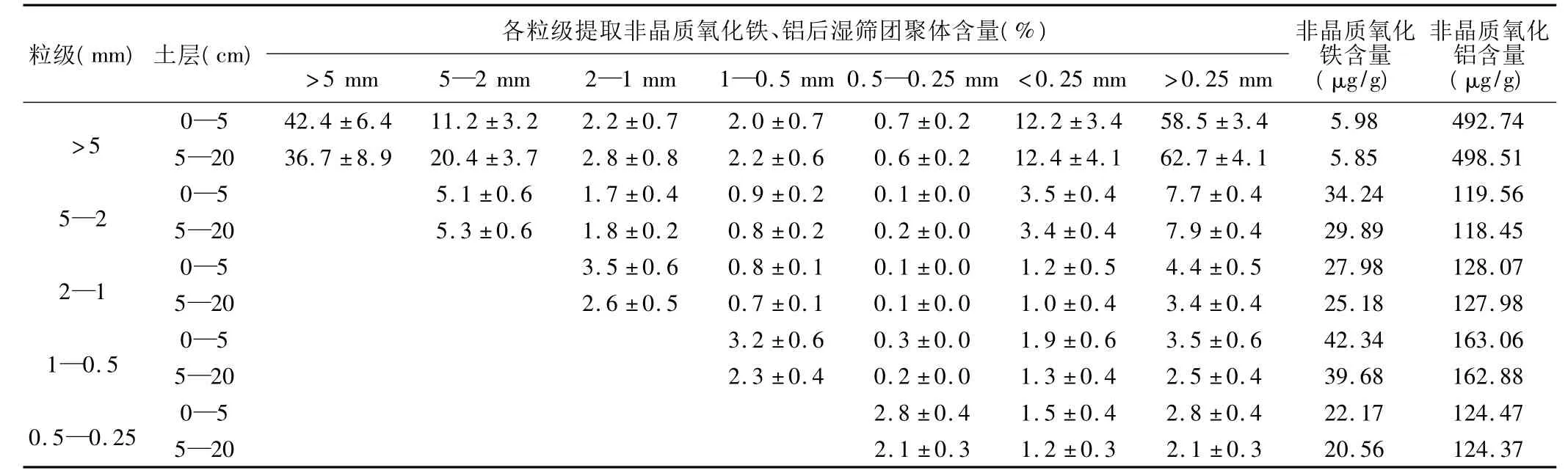

2.2.5 非晶質(zhì)氧化鐵、鋁對團聚體穩(wěn)定性的影響

從表7可以看出,五個粒級分別提取非晶質(zhì)氧化鐵、鋁濕篩后,本身這一粒級的團聚體含量比其分解的各粒級的含量都要高。土壤各粒級提取非晶質(zhì)氧化鐵、鋁濕篩后,分解的>0.25 mm的各粒級團聚體的含量依次減少。而由0.5—0.25 mm團聚體分解的<0.25 mm的團聚體含量占本粒級團聚體總量的比例最大,達到35.9%,這與提取游離氧化鐵、鋁時的情況一致。這些規(guī)律在土壤的兩個層次中表現(xiàn)出一致性。提取的非晶質(zhì)氧化鐵含量與分解的>0.25 mm的團聚體含量呈現(xiàn)負相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)為-0.682,與<0.25 mm的團聚體含量呈正相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)為0.682;提取的非晶質(zhì)氧化鋁含量與分解的>0.25 mm的團聚體含量呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)為0.711,與<0.25 mm的團聚體含量呈負相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)為-0.711。可見非晶質(zhì)氧化鐵、鋁對團聚體穩(wěn)定性都有影響,而非晶質(zhì)氧化鋁的影響要比非晶質(zhì)氧化鐵大。

表6 游離氧化鐵、鋁對團聚體的影響

表7 非晶質(zhì)氧化鐵、鋁對團聚體的影響

3 討論

(1)>5 mm粒級的團聚體提取完碳水化合物之后,0—5 cm土層>5 mm粒級的團聚體減少了28.5%,5—20 cm土層>5 mm粒級的團聚體減少了44.6%;減少的這部分團聚體破碎為五個級別的團聚體,其中5—2 mm粒級的團聚體增加的量較其他四個級別要多,其次是<0.25 mm級別,5—20 cm土層的各級土壤團聚體增加的量要比0—5 cm土層的大。另外四個粒級的土壤在提取完碳水化合物之后也遵循這個規(guī)律。

(2)胡敏酸膠體對土壤團聚體的影響表現(xiàn)為:在大粒級(>5 mm)團聚體提取完胡敏酸之后>5 mm團聚體含量急劇下降,5—20 cm土層下降得比0—5 cm土層多;且在其余四個級別(5—2、2—1、1—0.5、0.5—0.25 mm)中也出現(xiàn)了本身這一粒級團聚體下降的現(xiàn)象;各粒級團聚體分解的<0.25 mm的團聚體含量增加,其中增加最多的是>5 mm這一粒級的。

(3)當(dāng)土壤團聚體中的鈣、鎂被提取后,五個粒級本身這一粒級的團聚體都有輕微的減少,各粒級破碎之后形成的各級團聚體的含量規(guī)律性不是很強。破碎為<0.25 mm團聚體的量很小,有的粒級甚至沒有。

(4)在>5和5—2 mm粒級中,游離氧化鐵、鋁膠體的分離使得這兩個粒級本身的含量極大減少,其中>5 mm團聚體含量平均減少了 67.4%,5—2 mm團聚體含量平均減少了41.8%,隨之其他各粒級團聚體含量都有所增加,其中>5 mm土壤濕篩后產(chǎn)生的<0.25 mm團聚體的含量平均增加了2倍;2—1、1—0.5 和0.5—0.25 mm 三個粒級本身這一粒級的團聚體含量減少較少,減少的量多轉(zhuǎn)移到<0.25 mm這一粒級中。

(5)非晶質(zhì)氧化鐵、鋁膠體對土壤團聚體的影響表現(xiàn)為:在>5和5—2 mm粒級中,非晶質(zhì)氧化鐵、鋁膠體的提取使得這兩個粒級本身的含量減少,減少量較游離氧化鐵、鋁膠體少,隨之各粒級團聚體含量增加或減少的規(guī)律不是很明顯。2—1、1—0.5和0.5—0.25 mm三個粒級本身這一粒級的團聚體含量減少量較>5和5—2 mm粒級少。

(6)與濕篩相比,占土壤絕大部分的>5 mm這一級別的土壤經(jīng)過膠體提取后,對本身這一級的團聚體含量影響最大的是游離氧化鐵、鋁因子;5—2 mm粒級土壤中,碳水化合物因子對本身這一級的影響最大;而其余粒級土壤中,對本身這一級影響最大的因子均為胡敏酸。

(7) >5、5—2、2—1、1—0.5、0.5—0.25 mm 五個粒級的土壤提取完膠體后,產(chǎn)生的<0.25 mm團聚體量最多的因子是胡敏酸和碳水化合物,這說明胡敏酸和碳水化合物被沖走后,土壤團聚體破碎時,破碎為<0.25 mm團聚體的部分較多;說明胡敏酸和碳水化合物對<0.25 mm的團聚體的穩(wěn)定性是有影響的。

4 結(jié) 論

(1)純石灰?guī)r喬木林下土壤干篩團聚體含量高,干篩團聚體組成以大粒徑為主,小粒級干篩團聚體含量少。較大團聚體含量多,說明團聚性好。土壤經(jīng)濕篩后,團聚體含量減少不是很明顯,團聚體組成也是以大粒徑為主。

(2)在5種膠體中,對>5 mm這一粒級團聚體影響最大的因子是游離氧化鐵、鋁因子;5—2 mm粒級土壤中,碳水化合物因子對團聚體的影響最大;而其余粒級土壤中,影響最大的因子為胡敏酸。這說明有機膠體(碳水化合物、胡敏酸)對粒級小的團聚體的作用明顯,對小粒級團聚體穩(wěn)定性的影響很大。

(3)5種膠體對0—5和5—20 cm兩層土壤的團聚體含量的影響差異不是很大,但是0—5 cm土壤的團聚體穩(wěn)定性總體上好于5—20 cm土壤層。

(4)純石灰?guī)r喬木林下土壤團聚性好,是由于腐殖質(zhì)含量較多。團聚體受到有機膠體的影響較大,無機膠體對團聚體的影響主要體現(xiàn)在>5 mm的大團聚體上;有機膠體對<5 mm的團聚體的影響是很大的。可見,對喬木林,水土保持工作應(yīng)著重放在保護植被枯落物上面。

[1]梁玉衡.論土壤團粒結(jié)構(gòu)與土壤肥力的關(guān)系[J].土壤通報,1983(1):1-32.

[2]沈陽農(nóng)學(xué)院.農(nóng)業(yè)土壤學(xué)(上冊)[M].北京:農(nóng)業(yè)出版社,1962:135.

[3]龍健,江新榮,鄧啟瓊,等.貴州喀斯特地區(qū)土壤石漠化的本質(zhì)特征研究[J].土壤學(xué)報,2005,42(3):419 -427.

[4]王德爐,朱守謙,黃寶龍.石漠化過程中土壤理化性質(zhì)變化的初步研究[J].山地農(nóng)業(yè)生物學(xué)報,2003,22(3):204-207.

[5]張治偉,傅瓦利,張洪,等.石灰?guī)r土壤結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性及影響因素研究[J].水土保持學(xué)報,2009,23(1):164 -168.

[6]蔣雪林.土壤碳水化合物總量的直接測定[J].土壤學(xué)進展,1994,22(2):40 -44.

[7]中國科學(xué)院南京土壤研究所.土壤理化分析[M].上海:上海科學(xué)技術(shù)出版社,1978:135-137.

[8]熊毅.土壤膠體(第二冊):土壤膠體研究法[M].北京:科學(xué)出版社,1985:245-257.

[9]李陽兵,謝德體.不同土地利用方式對巖溶山地土壤團粒結(jié)構(gòu)的影響[J].水土保持學(xué)報,2001,15(4):122 -125.