丹江口水庫庫區淅川縣丹南項目區水土保持措施配置

付銘韜

(河南省水文水資源局,河南鄭州450003)

丹江口水庫是南水北調中線工程水源地,做好丹江口水庫及其上游的水土保持工作對于確保中線工程水質安全、促進區域社會經濟發展、全面建設小康社會、實現人與自然和諧共處具有重要意義[1]。河南省被列入《丹江口庫區及上游水污染防治和水土保持規劃》范圍的有淅川縣和西峽縣,其中淅川縣位于河南省西南部,與陜西省和湖北省交界,系南水北調中線工程總干渠渠首所在地,屬丹江口水庫淹沒區。該縣水土流失面積占土地總面積的51.2%,每年約有600萬t泥沙直接匯入丹江口水庫,減少了水庫的有效庫容,威脅中線工程水源區的水質安全。近期水土保持治理工程涉及淅川縣10個項目區,2007年啟動實施治理渠首、庫北、庫西、丹淇等4個項目區,2008年開始實施丹灌、丹南、丹北、灌東、灌西、淇河等6個項目區。本研究以丹南項目區為例,系統分析了項目區土地資源利用、水土流失治理、社會經濟發展中存在的問題,提出了水土保持措施配置建議。水土保持措施的實施將產生顯著的水土保持效益,對項目區生態環境和社會經濟的協調發展、丹江口水庫水質長期穩定都將產生積極的影響。

1 項目區概況

(1)自然條件。丹南項目區位于淅川縣西南部、丹江口水庫庫區、丹江南岸,西部、西南部與湖北省接壤,東北部即為丹江口水庫庫區;屬低山丘陵區,地質構造復雜,以褶皺構造為主;地勢西南高、東北低,海拔 170—956 m,平均溝壑密度2.4 km/km2,主要有黃水河、樵峪河、黃龍泉河、鬧峪河等河流;地表出露巖石主要有石灰巖、片麻巖、紫色砂巖等,土壤以黃棕壤土和砂姜黑土為主,土層厚度為30~50 cm;植被以針葉林和落葉闊葉混交林為主,林草覆蓋率為39.03%;氣候類型為北亞熱帶大陸性季風氣候,具有明顯的過渡性特征,多年平均氣溫15.8℃,無霜期228 d,年日照時數2 046.7 h,多年平均降水量804 mm,多年平均水面蒸發量1 500 mm,多年平均徑流深200 mm。項目區劃分為盛灣、黃水河、黃龍泉、鬧峪河等4條小流域。

(2)社會經濟條件。項目區涉及淅川縣盛灣、滔河2個鄉鎮58個行政村,總人口48 152人,其中農業人口47 890人,勞動力24 776個,人口密度236人/km2。2005年,區內糧食產量為3 313萬kg(692 kg/人),農業年人均純收入2 303元。2007年,項目區內國民生產總值為28 817萬元,其中農業總產值占57.66%,農業總產值中農業占45%、林業占14%、畜牧業占38%、漁業占2%。

(3)土地利用現狀。項目區土地總面積202.50 km2,其中農地6 992.7 hm2,占土地總面積的34.53%;有林地5 604.9 hm2,占27.68%;經果林663 hm2,占 3.27%;灌草地 1 634.8 hm2,占8.07%;疏幼林 2 525.8 hm2,占 12.47%;荒山荒坡1 527.3 hm2,占7.54%;其他非生產用地和水域1 301.5 hm2,占6.43%。區內人均基本農田0.037 hm2,人均耕地0.146 hm2。

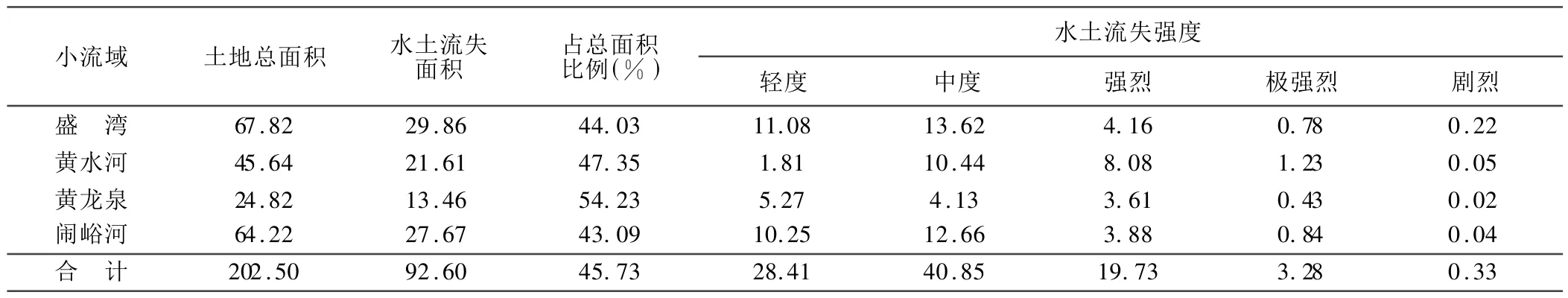

(4)水土流失及治理現狀。項目區水土流失面積92.60 km2(表1),占土地總面積的45.73%,土壤侵蝕類型主要為水蝕,水土流失以面蝕和溝蝕為主,主要分布在坡耕地、疏林地和荒山荒坡上,平均土壤侵蝕模數為3 635 t/(km2?a),年均土壤侵蝕厚度約為3.6 mm,年均土壤侵蝕量為36.9萬t。具體來說,項目區西南部、流域上游山高坡陡、人口少、植被較好,水土流失以微度、輕度為主;項目區中部疏幼林地、荒山荒坡面積大、植被覆蓋差,水土流失以中度為主;項目區東北部、流域下游靠近庫區地區人口集中、坡耕地面積大,水土流失以中度、強烈為主[2]。

自1994年起,區內樵峪河、東鬧峪分別被列入“長治”三期和五期工程,實施了以小流域為單元的集中連片綜合治理,共初步治理水土流失面積33.06 km2,其中坡改梯323 hm2,營造水保林1245 hm2、經果林445 hm2,實施封禁治理867 hm2,修建塘堰壩、水窖、谷坊等小型水利水保工程95座。

表1 項目區水土流失現狀 km2

2 存在的問題

(1)土地利用結構不合理,農業用地比例偏高。主要表現在:土地利用程度不高,荒山荒坡及疏幼林地面積較大,占土地總面積的20%;農地面積大,經濟林面積小,僅為0.01 hm2/人,影響了群眾收入的增長;坡耕地所占比重大,占到耕地面積的65%,產量低且不穩,跑水、跑土、跑肥嚴重。

(2)水土流失嚴重。主要表現在:流失面積較大,治理程度不高;流失地類分布相對集中,其中坡耕地流失占總流失面積的56.23%,疏幼林地流失占總流失面積的27.28%,荒山荒坡流失占總流失面積的16.49%;區內山高坡陡,土質疏松,溝道侵蝕嚴重。

(3)農業生產條件差。項目區農業基礎條件薄弱,生產力水平不高,抵御自然災害能力低,農業產值較低;牧業主要以散養為主;工副業開展范圍小,收益農戶有限;漁業養殖水面受限;林果業現有種植面積小,分布零散,不成規模;坡耕地耕作及灌溉條件差,多旱地。

(4)水資源利用率低。項目區水資源利用率不足5%,群眾生產生活缺水嚴重。農村人畜飲水主要靠水窖解決,但大部分水窖為20世紀90年代初修建的,數量少、設計不合理且年久失修,急需整治更新。

3 水土保持措施布局

3.1 布局設計原則

以科學發展觀為指導,堅持人與自然和諧相處理念,從維護和建設優良生態環境,維護丹江口水庫水源區的優良水質出發,全面貫徹“預防為主、全面規劃、綜合防治、因地制宜、加強管理、注重效益”的水土保持工作方針,以小流域為單元,實行山水田林路統一規劃、綜合治理,建立多目標多功能的水土保持綜合防護體系,統籌考慮項目區經濟社會發展,改善農村生產生活條件,促進社會主義新農村建設。具體包括:重點治理坡耕地,配套建設坡面水系工程;大力建設水土保持生態林,保持水土,涵養水源;規模連片建設經果林,促進經濟發展,增加群眾收入;充分發揮大自然的自我修復能力,實行生態修復;合理開發利用水資源,使整個項目區逐步走上生產發展、生活寬裕和生態良好的可持續發展之路,為丹江口水庫水源區的水質長期穩定打下堅實的生態基礎。

3.2 措施總體布局

針對項目區地處丹江口水庫庫區上游、人口較多、坡耕地面積較大、植被覆蓋較差的實際,開展以小流域為單元的綜合治理,建設高標準的基本農田,突出坡面配套工程,促進陡坡耕地退耕還林還草,有計劃地發展果園和經濟林,采取工程措施和植物措施進行溝道防護等。根據水土流失特點,結合治理要求,項目區流域上游以生態修復、封禁治理為主;中部退耕還林,修建攔沙壩、谷坊等溝道工程;下游以改造坡耕地,建設高標準水平梯田,配套坡面水系工程為主[3]。

(1)5°—15°的坡耕地。將集中連片的改造為水平梯田,配套建設截水溝、排水溝、水窖等坡面水系工程和生產道路,其余作為耕地后備資源予以保留,采用等高耕作配套植物籬的模式進行治理。

(2)15°—25°的坡耕地。水肥條件較好的地塊發展水土保持經濟林,其余部分發展水土保持生態林。

(3)大于25°的坡耕地全部退耕發展水土保持生態林。

(4)對于立地條件較差不適宜營造生態林的荒山荒坡進行封禁治理,依靠大自然能力自我修復,對疏幼林地全部封禁治理和人工補植。

(5)在流域內部分侵蝕嚴重的支毛溝修建谷坊,在主溝道適宜位置修筑攔沙壩,示范性推廣沼氣池、省柴灶等能源替代工程以及舍飼養畜等。

(6)對現有損毀嚴重或存在滲漏問題的塘堰進行整治,結合人畜飲水需要新建水塘;對部分沖刷嚴重、對兩岸農田有較大影響的溪溝進行整治;對損毀河堤進行修復,在必要的河段新建河堤保護農田和村莊。

3.3 具體措施配置

(1)水平梯田。在流域或溝道中下游坡度小于15°的坡耕地治理中,優先考慮坡度5°—10°、土層厚度大于50 cm、土質較好、利于耕作、距離村莊較近、水源條件較好、交通方便、便于經營管理的,以坡面水系和道路為骨架,集中連片布設。布設時,以便于耕作為原則,根據地面坡度、土層厚度確定田面寬度、田坎高度和田坎側坡等具體指標;根據坡改梯地塊特點和地質狀況,決定采用土坎或石坎;在田塊內綜合布設生產道路、水窖、排灌溝渠等坡面配套工程,在田埂上栽培黃花菜、梔子等經濟作物,以達到固土護坎、增加群眾收入的目的。

(2)坡面水系。坡面水系工程包括蓄水池(窖)、截水溝、排灌溝渠、沉沙池等排(蓄)水設施。根據坡改梯布置情況,截水溝一般修建在梯田的坡面上方,沿等高線布設,以截斷徑流、減少地面沖刷;排水溝布設應和田間生產道路結合進行,一般布設在坡面截水溝的兩端或較低一端,以及時排除水平梯田和截水溝不能蓄滲容納的地表徑流,排水溝終端連接塘堰、河流、溝道或當地排水系統,能蓄則蓄,蓄排結合;水窖主要在田間生產道路兩側與排水溝渠相連接、集雨面積較大的位置布設,以利于攔蓄坡面地表徑流,經過等量配置的沉沙池沉淀過濾,最后進入蓄水池(窖)加以存貯利用;田間生產道路主要布設在坡改梯及經果林地塊的坡面和梁脊部位,路渠結合布設,以保證塊塊相連、路路相通,方便群眾生產勞動。

(3)經果林。根據土地適宜性評價結果、水資源特點和經濟發展需要,選擇群眾自覺退耕、土層較厚、通風透光、向陽的坡耕地,采取水平階整地,大規模營造經果林。堅持“適地適樹、因地制宜”與當地群眾意愿相結合、與當地農村經濟發展規劃相結合的原則,以柑橘、核桃、柿子、仁用杏、木瓜等為主,適量引進新、特、優果樹品種。為加強經果林造林初期的水土保持效果,在經果林地內每隔10~15 m設置一道植物籬。植物籬沿等高線挖溝整地、雙排種植,以金銀花、花椒、梔子等低矮灌木為主,避免影響經果林苗木生長。

(4)生態林。根據土地適宜性評價結果和水資源狀況,以涵養水源、保持水土為目的,在經果林以外的宜林地營造水土保持生態林。生態林主要布設在25°以上坡耕地、15°—25°坡度較陡的退耕坡耕地、荒山荒坡、溝道、村莊周邊、道路兩側。布設時,要按照“適地適樹”原則,以鄉土樹種為主,主要選擇側柏、麻櫟、馬尾松、刺槐等喬木樹種和紫穗槐、荊條等灌木樹種,依據立地類型確定具體地塊造林設計;通過退耕地水平溝整地造林和荒山荒坡魚鱗坑整地造林,喬灌混交、針闊混交,形成混交復層林結構,以較好地調節徑流、固土減沙。

(5)生態修復。對立地條件較差、土層較薄、植被稀疏、坡面較陡、不適宜營造生態林的荒山荒坡進行封禁治理;對疏幼林地全部封禁治理,依靠大自然能力自我修復,使原來的殘次林、伐根及零散的樹種長成灌木或喬木,達到成林標準;對稀疏林地實施點播或補植補種,結合布設網圍欄、封禁標志牌和設置專職管護人員,以提高林草覆蓋度,達到保持水土的目的。

(6)溝道工程。在溝道比降較大、溝底下切劇烈、侵蝕嚴重的支毛溝修建谷坊。項目區谷坊設計全部采用石谷坊,斷面尺寸依溝道寬度、溝道比降確定;在干支溝上中游修筑攔沙壩,攔沙蓄水,引水灌溉,根據地形、水文計算確定攔沙壩高度,因石料豐富,項目區攔沙壩全部采用漿砌石重力壩;對存在嚴重淤積、滲漏問題的塘堰進行清淤和加固整治,以最大程度地發揮其綜合利用效益;根據群眾要求,在地質條件較好、建材豐富、位置較高、便于自流引水、能方便群眾生產生活用水、灌溉條件較好的地方修筑塘堰,通過攔蓄地面徑流、山泉,抬高水位,提供果園灌溉、人畜飲水的水源,減輕山洪災害,保護耕地、林地及道路,防治水土流失;根據河堤現有情況及水流走向,選擇溝道下切較深、容易發生岸坡坍塌、威脅兩岸村莊和耕地的部位,通過修筑護堤和疏通河道減輕自然災害,保護附近的村莊和耕地。

3.4 建設成效和效益分析

項目區共實施坡改梯875.4 hm2,營造退耕還生態林1 588.6 hm2、退耕還經濟林 496.4 hm2、退耕還草80 hm2、栽植等高植物籬1 444.4 km,治理坡耕地2 166.6 hm2,實施生態修復4 053.1 hm2;配套建設蓄水池(窖)438個、排灌溝渠28.6 km、田間道路14.3 km、谷坊56座、攔沙壩3座,新建及整治河堤4 km,新建及整治塘堰5口。

經全面治理,項目區水土流失治理度達100%,林草覆蓋率達69.34%,林草面積占宜林宜草面積的80%以上,林草保存率達到85%以上,攔蓄泥沙率達到74.4%;農民人均基本農田0.055 hm2,人均耕地0.1 hm2,年人均產糧610 kg;農業基礎條件和農村生活環境得到改善,土地利用和產業結構趨于合理,農業年人均純收入增加了219.94元。

4 措施配置存在的問題

一是項目區尚有大面積的坡耕地作為口糧田保留了下來,共計2 166.6 hm2,這部分坡耕地采用等高耕作和植物籬等措施進行治理,治理標準低,保水保土效果差,對水源區水質的長期穩定產生不利影響。二是攔沙壩、谷坊、塘堰、河道整治等溝道工程數量少,溝道侵蝕控制較差,抗災能力低,沒有從根本上解決山區群眾生產生活用水問題。受重視坡面治理、忽視溝道治理的思想和投資規模的影響,上述問題在淅川縣的其他項目區規劃設計中也普遍存在,因此迫切需要重視水土保持規劃設計的合理性和實用性。

[1]杜國舉,李建兵,李玉寶,等.丹江口水庫水源區水土保持生態環境建設與發展對策[J].水土保持通報,2002,22(5):66-68.

[2]張磊.丹江口水庫及上游流域水土保持規劃研究[J].南陽師范學院學報:自然科學版,2003,2(12):74-77.

[3]中國標準出版社第一編輯室.水土保持國家標準匯編[M].中國標準出版社,2011:108-109.