彭陽縣退耕還林(草)成效及后續產業發展研究

王 磊

(寧夏大學西北退化生態系統恢復與重建教育部重點實驗室/西部生態與生物資源開發聯合研究中心,寧夏銀川750001)

彭陽縣位于寧夏回族自治區東南邊緣,六盤山東麓,涇河上游,地處東經 106°32'—106°58'、北緯 35°41'—36°17'之間,屬于西北黃土高原東部丘陵區,海拔1248—2416 m。全縣總土地面積25.3萬hm2,其中耕地面積6.7萬hm2。氣候屬半干旱大陸性季風氣候,平均無霜期148 d,年平均日照時數2518 h,太陽總輻射量5333.68 MJ/m2,年降水量350~550 mm,年蒸發量1330 mm,年際降水分布不均、變率大,主要集中在7—9月份,干旱成為植物生長、植被恢復的限制性因子。地形分為北部黃土丘陵區、中部河谷殘塬區和西南部土石山區3個自然類型區,地勢由西北向東南呈階梯狀傾斜,河流有安家川河、茹河、紅河,由西向東流出縣境。彭陽縣是寧夏水土流失最嚴重的縣之一,也是國家水土流失重點治理區。

1 退耕還林(草)工程實施效果分析

1.1 生態環境明顯改善

彭陽縣2000年開始實施退耕還林(草)工程,至2009年共完成面積9.50萬hm2,其中退耕地造林5.04萬hm2、宜林荒山荒溝造林4.46萬hm2,使以實施退耕還林(草)工程為主的生態環境建設得到了快速發展,林地面積達到了9.203萬hm2,覆蓋度達到了22.8%,草地面積達到10.133萬hm2,覆蓋度達到40.07%,生態環境得到了明顯的改善。

1.2 基礎設施得到加強

為了解決退耕戶的基本口糧田問題,在一定程度上消除復耕隱患,提高群眾的生產水平和退耕還林(草)積極性,彭陽縣把退耕還林(草)與基本農田建設、農村能源建設、生態移民、后續產業發展、封山禁牧、舍飼養殖等配套保障措施結合起來,加大農村基礎設施配套建設力度,鞏固退耕還林(草)成果。新修基本農田1.907萬hm2、農村道路680 km,建集雨井窖2萬眼、養殖暖棚3萬棟、“三貯一化”池4.5萬m3,推廣農村“一池三改”沼氣池3950座、太陽灶5300座,特別是“九五”期間全區十大農業扶貧項目之一的長城塬引水灌溉兼人畜飲水工程全面建成并投入運行,改善了農村基礎設施條件,增強了發展的潛力。

1.3 農民收入穩步提高

退耕還林(草)初期,受糧食種植面積減小的影響,人均糧食擁有量有所減少,但隨著基本農田建設、品種改良、調整種植結構、加大科技投入等措施的實行,糧食產量穩中有增,由退耕前的年產糧9000萬kg提高到2009年的1.2億kg,年人均糧食擁有量由退耕前的400 kg提高到了502 kg,農民年人均純收入由退耕前的1041元提高到3090元(圖1)。

1.4 產業結構進一步優化

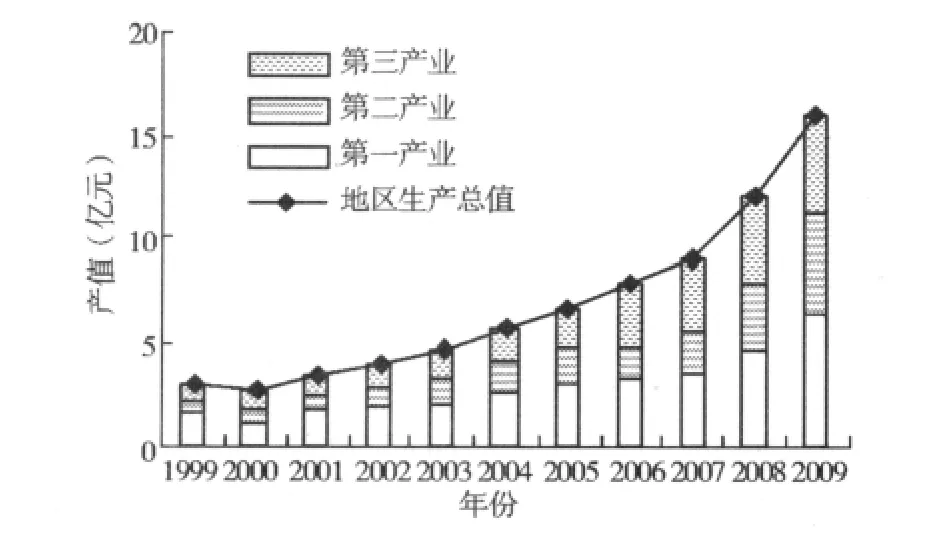

通過示范引導,大力調整、優化農村產業結構,培育和發展了一批具有一定規模的特色種植、養殖示范村、示范戶和示范園。同時,退耕還林(草)工程的實施把大批農村勞動力從貧瘠的土地中解放出來,形成了新興的勞務產業。2009年,全縣完成地區生產總值16.09億元,是退耕前的5.48倍,其中:第一產業6.34億元、第二產業4.88億元、第三產業4.87億元,分別是退耕前的 4.1、9.24、5.65 倍,年增長率分別為 13.7%、22.4%、17.1%;一、二、三產業比例由退耕前的53∶18∶29調整為39∶30 ∶31(圖2)。

圖2 彭陽縣退耕以來三次產業產值變化

1.5 土地利用格局趨于合理

退耕還林(草)工程的主要目的是把不適合農業生產而又對生態建設具有重要意義的陡坡地從農業種植中轉向生態保護[1-2]。從表1可以看出,在退耕工程中坡度大于35°的耕地退幅最大,而坡度小于5°的耕地退幅最小,即隨著坡度的減小退耕比例也逐漸減小,很好地實現了退耕還林(草)工程的雙重目的。這樣就將土地的利用格局進行了優化,使得適合耕作的緩坡地承擔了主要的農業生產任務,而水土流失嚴重的陡坡地承擔生態保護的作用[3]。

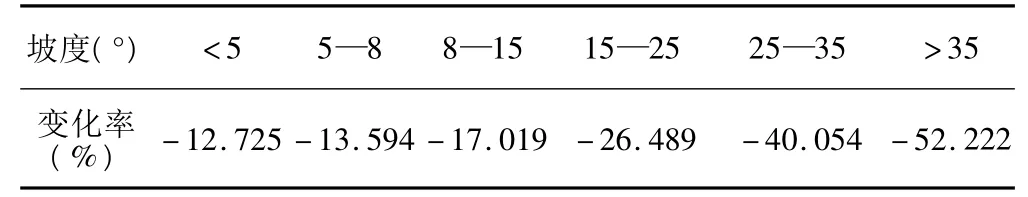

表1 2000、2005年不同坡度耕地面積變化率

2 退耕還林(草)后續產業的選擇及發展現狀

2.1 草畜產業

在西北以草地植被為主體的地區,建設以草畜生產為核心,實施草田輪作,經濟功能與生態功能同步增進的現代可持續草地農業系統,能夠充分發揮區域比較優勢,更好地滿足人們多樣化的基本生活需求,有利于鞏固退耕還林(草)成果[4]。退耕還林(草)工程的實施使彭陽縣天然草場、人工草地、農作物秸稈和飼料資源相互補充,構成了草畜產業發展的物質基礎。草地面積占農業用地的比例由退耕前的20%上升到41%,飼草種植面積由1999年的0.14萬hm2增長到2009年的9.63萬hm2,其中多年生紫花苜蓿留床面積6.8萬hm2,糧飼兼用型地膜玉米種植面積1.4萬hm2,秸稈產量30.68萬t,草場圍欄1.33萬hm2,已形成了以種植苜蓿為主,糧飼兼用型玉米、草高粱、蘇丹草等多種飼草同時興起的草業格局,飼草資源總量迅速增長,飼草年總產量達7.52億kg,比1999年增長1倍。

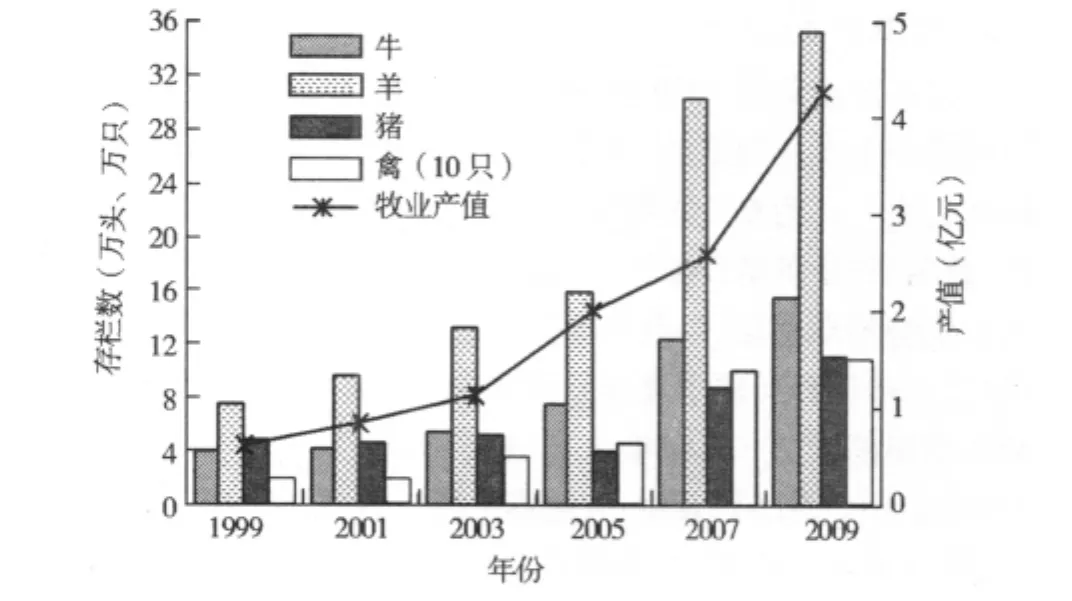

實施退耕還林(草)工程以來,畜禽及其產品生產規模穩步增長,畜群結構趨于合理。全縣畜禽飼養總量由1999年的45萬個羊單位增長到2009年的140.3萬個羊單位,牛、羊、豬、禽飼養量分別達到了15.5萬頭、35.4萬只、11.1萬頭、110萬只,分別是 1999 年的3.89、4.71、2.36、5.72 倍,牧業總產值 4.3 億元,占農業總產值的近40%,草畜產業年提供農民人均收入764元(圖3)。推廣標準化養殖、無公害生產技術,使無公害肉牛、彭陽生態雞兩個特色品牌產品得到農業部認證,成為草畜產業發展中的兩大亮點。

圖3 彭陽縣退耕以來畜牧業發展情況

2.2 冷涼型蔬菜產業

冷涼型蔬菜以設施種植辣椒為主,主要分布在中部河谷殘塬區的紅茹河流域。該流域氣候適宜,土壤中黑壚土占85%以上,土層深厚,土質疏松,為中偏輕壤,耕性優良。灌溉條件優越,有中、小型水庫10座,小高抽8處,灌溉用機井44眼、大口井46眼,地勢平坦,配套有支、斗、毛渠灌溉系統,灌溉面積0.5萬hm2。水、熱、光、土條件適宜發展夏季反季節露地蔬菜和設施蔬菜,極適宜辣椒種植。

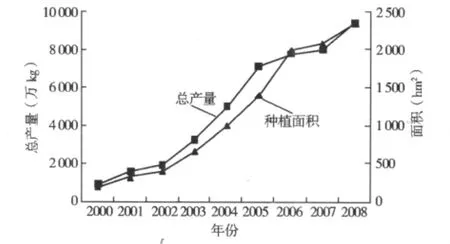

退耕還林(草)工程實施后,隨著耕地面積的減少,瓜菜種植面積增大(見圖4),特別是辣椒,種植面積的年平均增長率達到45%。在示范建設中突出了辣椒生產技術的應用推廣,從中科院和內蒙古、甘肅等地引進辣椒新品種8~10個,從國外引進市場前景較好的五彩椒新品種3個,進行適宜性栽培試驗,為基地建設篩選良種,以達到促進農業增產增效和農民增收的目的,實現辣椒生產規模化、產業化。同時依托國家財政科技扶貧資金扶持辣椒種植項目,解決辣椒種植中的難題,使辣椒產業迅速壯大。

圖4 退耕以來冷涼型蔬菜種植情況

2.3 林果產業

從歷年退耕還林樹種比例中可以看出,經果林主要是山杏和山桃,其中杏產業是發展的重點。彭陽縣的大部分地區適宜杏樹種植,為其發展以“兩杏”(仁用杏、肉用杏)為主的生態經濟林創造了條件。1996年結合“兩杏一果”扶貧開發工程開始培育杏產業,退耕還林(草)工程中進一步將生態建設和后續產業培育結合起來,現有杏樹栽培面積達到3.1萬hm2,已掛果面積1.33萬hm2,其中盛果期杏樹0.53萬hm2,產量占總產量的60%以上。正常年份全縣可產鮮杏24250 t、杏核3558 t、杏仁600 t、成品杏干3380 t,總產值達2033萬元,成為后續產業的優良產業,實現了生態和經濟效益雙贏。

2.4 菌草產業

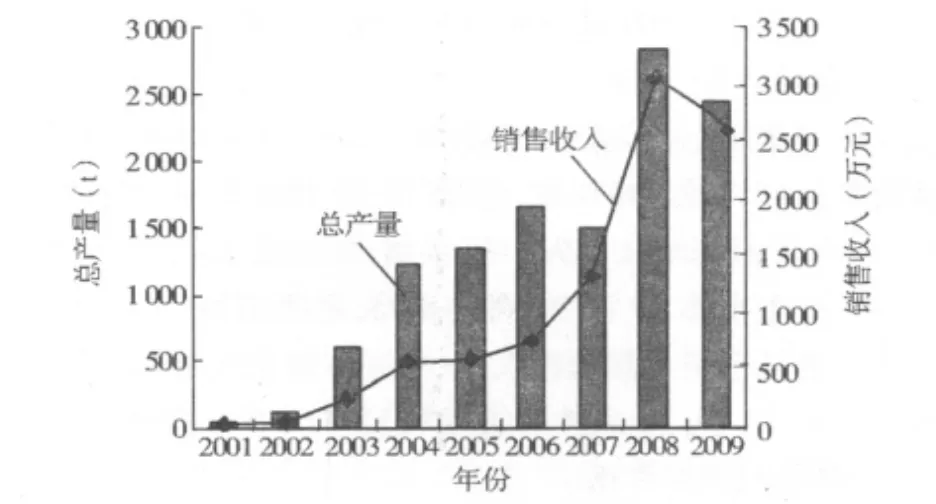

菌草產業是在1998年閩寧對口幫扶——菌草技術扶貧項目的基礎上發展起來的,也是退耕還林(草)工程后續產業開發的項目之一。為充分發揮本地氣候優勢和充足的麥草、玉米秸稈、苜蓿、檸條等草資源優勢,選擇適宜本地栽培且具有反季節市場優勢的雙孢菇、杏孢菇為推廣品種,積極開展試驗、示范和推廣,初步培育形成了夏季食用菌基地,菌草產業發展取得了較為明顯的成效,2009年生產各類鮮菇2450 t,實現年產值2550萬元(見圖5),其中:杏鮑菇1450 t,產值1740萬元;雙孢菇300 t,產值210萬元;雞腿菇700 t,產值600萬元。

圖5 彭陽縣退耕以來菌草產業發展情況

2.5 馬鈴薯產業

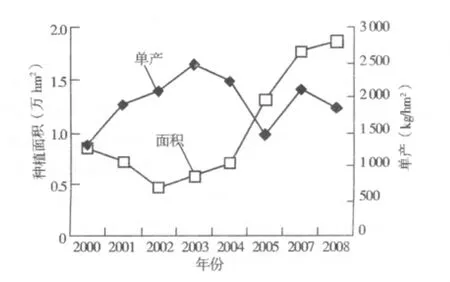

馬鈴薯是一種分布廣泛、容易栽培的宜糧宜菜、宜作多種工業原料并具有多種用途的喜涼作物。彭陽縣馬鈴薯主產區在中北部黃土丘陵區,從圖6可以看出在退耕還林(草)工程實施的同時,馬鈴薯的種植面積先是隨著耕地面積的下降而減少,隨后不斷增長;單產在退耕以來總體呈先上升后下降的趨勢,分析原因主要是在退耕初期種植面積減少,農民加大投入提高了單產,而后隨著種植面積的增長,資源投入有限,單產有小幅度下降,2005年則是受干旱的影響下降到谷底。說明隨著退耕還林(草)工程的實施,農民逐步在調整種植結構,將有限的耕地資源更多地投入到了穩產高效的作物上。全縣馬鈴薯的種植面積在2008年達到了1.873萬hm2,占全縣農作物播種面積的26.76%,全縣戶均種植 0.355 hm2,人均 0.073 hm2以上,總產量達到了3442.9萬kg,種植面積與2000年相比增長了119.57%,年產量增長速率為14.96%,年人均產值470元,總產值已占到了種植業的46.47%,成為種植業的主要組成部分。

圖6 歷年馬鈴薯種植面積和單產(缺2006年數據)

馬鈴薯多限于鮮貯、鮮食、鮮運、鮮銷,工業加工多限于加工粗制淀粉和制作粉絲、粉條等,而且加工深度不夠,經濟效益不高,消化能力有限,致使馬鈴薯的高產高效優勢難以充分發揮。近年來,隨著食品結構的調整,新興馬鈴薯制品日益多樣化,馬鈴薯全粉、變性淀粉、油炸薯條、薯片及膨化食品的興起以及馬鈴薯餅、丸等產品的開發帶動了馬鈴薯深度加工業的發展。通過深加工,同等產量的馬鈴薯產值變成原來鮮食的3~5倍,經濟效益可大幅提高。

2.6 勞務產業

勞務經濟是生產要素勞動力的流動,是勞務輸出的一種經濟形式,是工業化和城鎮化的產物,是社會經濟發展的必然歷史過程[5-6]。近幾年的工作實踐表明,依靠勞務輸出增加農民收入是較有效的途徑。退耕還林(草)以來,大量的勞動力剩余,使得勞務輸出人數逐年增加。2009年,全縣總人口25.9萬人,其中農業人口23.35萬人;城鄉勞動力資源14.5萬人,富余勞動力5.7萬人。1999年,勞務輸出人員1.3萬人次,勞務收入2526萬元,勞務收入為農民年人均純收入提供109元;到2009年,勞務輸出人員增加到5.1萬人次,勞務收入2.8億元,勞務收入為農民年人均純收入提供1160元,勞務收入占總收入的比例由1999年的11%提高到了38%。

3 討論

退耕還林(草)、以糧代賑能否成功,不在于糧食補到什么時候,而在于什么時候能解決農民的生計問題。發展退耕還林(草)后續產業的目的就是通過發展種植業、養殖業和農副產品加工業,加快農業產業化進程;通過調整農村產業結構,發展特色經濟,改善農業生產方式;通過發展勞務經濟,充分利用退耕還林(草)后的剩余勞動力,帶動農戶經濟發展[7];通過為退耕農戶尋求生計的來源,鞏固退耕還林(草)的成果。

[1]李世東.中國退耕還林研究[M].北京:科學出版社,2004:259.

[2]宋乃平,王磊,劉艷華,等.退耕還林草對黃土丘陵區土地利用的影響[J].資源科學,2006,28(4):52 -57.

[3]宋乃平,張鳳榮,李國旗,等.西北地區植被重建的生態學基礎[J].水土保持學報,2003,17(5):1 -4.

[4]田均良,劉國彬.黃土高原退耕還林工程中的現存問題及有關建議[J].水土保持通報,2004,24(1):63 -65.

[5]周介銘.我國農村剩余勞動力及其轉移途徑[J].四川師范大學學報:自然科學版,1996(1):60-65.

[6]李應中.落實后續產業建設是退耕還林成功的關鍵[J].中國農業資源與區劃,2004,25(3):13 -15.

[7]宋乃平.退耕還林草后續產業發展中的問題及建議——以寧夏原州區為例[J].干旱地區農業研究,2006,24(6):212-216.