失眠患者與健康人睡眠感知水平的對比分析

喬 波

吉林省梅河口市友誼醫院內一科,吉林梅河口 135000

睡眠數量和質量的評價,主要包括依據人的主觀感受判斷的主觀性睡眠和借助于腦電、肌電和眼電記錄的多導睡眠圖(polysomnography,PSG)判斷的客觀性睡眠[1]。失眠癥患者的重要特點之一是主觀與客觀睡眠的不一致,即多數患者主觀感受的睡眠缺失較PSG判斷的客觀睡眠缺失嚴重[2]。筆者通過對2006年3月~2010年12月在我科就診的失眠患者120例進行研究,現將結果報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取我院2006年3月~2010年12月在我科就診患者120例,將其中無睡眠障礙的60例作為對照組,男28例,女32例;年齡59~78歲,中位年齡67.3歲;文化程度:大學及以上學歷5例,高中學歷8例,初中及以下學歷47例。將另外60例確診為有睡眠效率降低的老年失眠者作為失眠組,均符合國際障礙分類(ICSD)和統計手冊第4版(DSM-Ⅳ)中的綜合診斷標準[3];其中,男 22例,女38例;年齡57~80歲,中位年齡64.7歲;文化程度:大學及以上學歷3例,高中學歷4例,初中及以下學歷53例。排除繼發于其他疾病的失眠。所有受試者均獨立居住于社區,有良好的就診條件。兩組患者性別、年齡、文化程度等一般資料比較,差異無統計學意義 (P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

所有受試者均進行整夜多導睡眠圖監測,并完成早晨問卷[用于評估睡眠知覺,睡眠知覺(%)=主觀睡眠時間/客觀睡眠時間×100%]。采用失眠嚴重程度指數(ISR)、焦慮自評量表(SAS)和抑郁自評量表(SDS)等[4]描述失眠程度并進行相關分析。受試者要完成睡眠問卷、精神狀態測試和抑郁分級。通過精神狀態測試和抑郁分級,判斷達到癡呆和抑郁的診斷。受試者的睡眠情況用腕式活動變化記錄儀持續監測1周。每個受試者的感知狀況用計算機化的測試在受試者家中進行。在自然狀態下客觀的監測感知狀況和睡眠,而減少失真。以監測感知功能減退的敏感測試,它同時提供了一些感知功能評價的度量。這些度量是:記憶范圍、目標的分配注意力、選擇性注意力、持續注意力、精神運動技能、時間估計、決策能力和命名能力。

1.3 判定標準

根據國際睡眠分期[5]進行判定,判斷睡眠分期并由同一名受訓技師進行審核,而后通過計算機輔助產生實驗所需要的睡眠參數。自熄燈入睡開始記錄至進入睡眠期的時間。并要求受試者在完成多導睡眠圖監測后自己填寫睡眠日記的晨間評估項目,包括睡眠潛伏期(SL)、睡眠效率(SE)、總睡眠時間(TST)、睡眠中覺醒的次數和時間[包含覺醒時間(WT)]以及對睡眠質量的滿意程度等。

1.4 統計學方法

采用SPSS 11.0統計學軟件進行分析。計量資料數據以均數±標準差()表示,比較采用秩和檢驗,計數資料采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 睡眠自我評估參數的比較

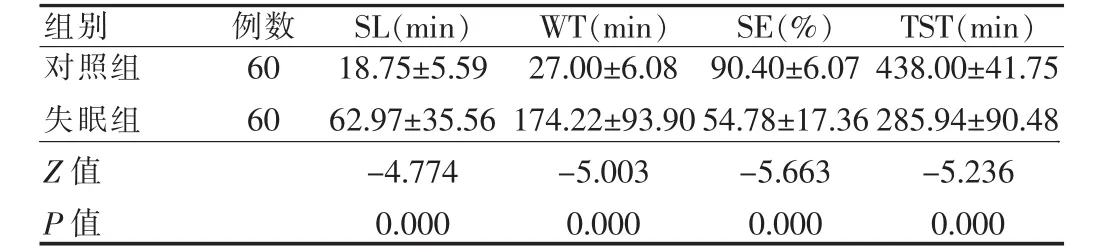

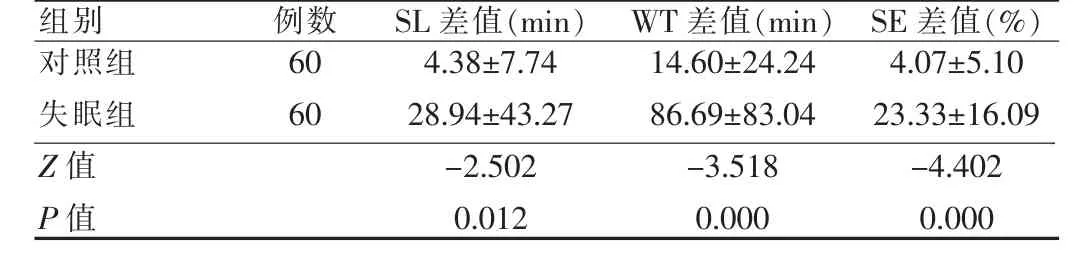

由表1、2可見,失眠組與對照組受試者睡眠自我評估參數(SL、WT、SE、TST)比較,差異有高度統計學意義(均 P<0.01)。兩組受試者睡眠自我評估參數與多導睡眠圖監測參數之間比較,差異有統計學意義(均P<0.05)。見表1、2。

表1 兩組受試者睡眠自我評估參數的比較()

表1 兩組受試者睡眠自我評估參數的比較()

組別 例數 SL(min)6060對照組失眠組Z值P值18.75±5.5962.97±35.56-4.7740.000 WT(min)27.00±6.08174.22±93.90-5.0030.000 SE(%)90.40±6.0754.78±17.36-5.6630.000 TST(min)438.00±41.75285.94±90.48-5.2360.000

表2 兩組受試者睡眠自我評估參數與多導睡眠圖監測參數差值的比較()

表2 兩組受試者睡眠自我評估參數與多導睡眠圖監測參數差值的比較()

對照組失眠組Z值P值組別 例數6060 SL 差值(min)4.38±7.7428.94±43.27-2.5020.012 WT 差值(min)14.60±24.2486.69±83.04-3.5180.000 SE差值(%)4.07±5.1023.33±16.09-4.4020.000

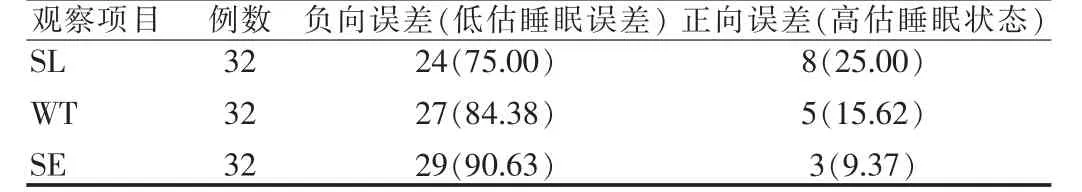

2.2 失眠組睡眠自我評估參數誤差的雙向比較

以多導睡眠圖監測參數作為參照的誤差評估結果,其中,失眠組受試者的睡眠自我評估參數誤差呈現雙向性。見表3。

表3 失眠組睡眠自我評估參數誤差的雙向比較[n(%)]

2.3 兩組受試者自我評估量表評分的比較

失眠組ISR、SDS和SAS評分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.01 或 P<0.05)。 見表 4。

表4 兩組受試者自我評估量表評分的比較(,分)

表4 兩組受試者自我評估量表評分的比較(,分)

對照組失眠組Z值P值組別 例數6060 ISR評分1.69±2.1920.59±6.14-5.9570.012 SAS評分27.91±3.3746.62±11.64-5.8560.000 SDS評分0.29±0.030.53±0.10-5.9530.000

3 討論

睡眠是指復發的惰性和不反應狀態,睡眠時意識水平降低或消失,大多數的生理活動和反應進入惰性狀態。通過睡眠,使疲勞的神經細胞恢復正常的生理功能,精神和體力得到恢復。睡眠時垂體前葉生長激素分泌明顯增高,有利于促進機體生長,并使核蛋白合成增加,有利于記憶的儲存[6-7]。人的睡眠是一個由淺入深的過程,只有深度的睡眠才能讓身體更好的進行修復工作。睡眠以后,人的呼吸減慢,心跳、血流減緩,這時身體的修復工作開始了。通過實驗發現身體的修復工作是分兩部分來進行的,一種是身體的五臟六腑的修復,這時檢測到的人體的腦部生物電波速度慢、起伏小;另一種是修復大腦的,檢測到的人體的腦部生物電波速度快、起伏大。修復五臟六腑的睡眠稱為“慢波睡眠”,也叫身體睡眠;修復大腦的睡眠稱為“快波睡眠”,也就是大腦睡眠。

由于發生在睡眠過程中,此時患者的感受能力明顯降低,對睡眠障礙的反反復復發生,會表現出極強的耐受性,隨后出現的諸如高血壓、心臟病等并發癥,也很少有人會想到與睡眠有關。睡眠障礙患者疲倦、煩悶、焦慮、抑郁、嗜睡等癥狀,經常容易被誤診為精神科疾病,又因為其常常與高血壓、心臟病、腦血管病、冠心病、糖尿病等20多種病并發。睡眠障礙對人體危害極大,可直接導致人體長期缺氧、胸腔負壓增加以及睡眠結構紊亂等問題,并可造成多個系統功能損害,包括心腦血管系統、呼吸系統、內分泌系統等。有研究[8]表明,至少有30%的高血壓患者有睡眠障礙,大約50%的睡眠障礙患者患有高血壓病,而在糖尿病患者中,70%的患者合并有睡眠障礙。此外,醫學研究還證實,中風患者有43%~91%并發睡眠障礙,16%~30%的睡眠障礙患者并存冠心病,睡眠障礙患者患缺血性心臟病的危險性是正常人群的6.9~12.0倍。睡眠時大腦關閉所有的感知通道,人處于無意識狀態。人的活動分為兩大類,一類是人的生理活動,一類是人的感知活動。生理活動是不需要大腦參與的,而感知活動就是在大腦支配下的活動,也就是大腦清醒的時候人類白天的工作、學習和生活。感知活動的時候,生理活動也在進行,但這時的生理活動主要是支持感知活動,幫助身體應付四肢、身體活動和大腦的思維。睡眠的時候只有生理活動,也就身體集中所有的氣血能量來清理代謝廢物、修復受損細胞、生成新的細胞。

慢性失眠和感知損害是睡眠障礙患者的常見主訴。盡管如此,也只有為數不多的研究調查患者中慢性失眠對感知功能的影響,而這些研究的結果還相互矛盾。因此,本研究是要證實睡眠障礙患者中失眠是否與感知功能改變有關。

分析顯示失眠者和非失眠者在年齡、安眠藥物使用量和計算技能方面無顯著差異。本研究表明失眠者和非失眠者組間在記憶范圍和決策功能方面有明顯差別。相關研究表明,與目標的分配注意力有關的持續注意力反應時間有很大作用,失眠者遠長于非失眠者。這種初步分析表明在失眠者較之非失眠者,在感知功能的三個方面均有明顯減弱。本研究的結果強調了失眠和感知功能的關系。這些結果表明對健康人而言,失眠或許也對感知損害有作用。

[1]Haack M,Mullington JM.Sustained sleep restriction reduces emotional and physical well-being[J].Pain,2005,119(1-3):56-64.

[2]李沖,陳佐明,杜好瑞,等.認知行為療法治療慢性失眠癥對照研究[J].中國行為醫學科學,2005,14(6):492-493.

[3]Vallieres A,Ivers H,Bastien CH,et al.Variability and predictability in sleep patterns of chronic insomniacs[J].J Sleep Res,2005,14(4):447-453.

[4]汪向東,王希林,馬弘,等.心理衛生評定量表手冊[M].增訂版.北京:中國心理衛生雜志社,1999:202-204,160-162.

[5]Gander PH,Marshall NS,et al.Sleep,sleepiness and motor vehicle accidents:a national survey[J].Aust N Z J Public Health,2005,29(1):16-21.

[6]Lai HL,Good M.Music improves sleep quality in older adults[J].J Adv Nurs,2005,49(3):234-244.

[7]吳錦峰.失眠癥心理干預的研究[J].中國當代醫藥,2010,17(5):16-17.

[8]Iber C,Ancoli-Israel S,Chesson A,et al.The AASM manual for the scoring of sleep and associated events:rules,terminology and technical specification [M].Westchester:American Academy of Sleep Medicine Press,2007:17-48.