臨床藥師參與1例術后出血患者抗菌藥物應用分析

張 民(甘肅省中醫院,蘭州市 730050)

合理使用抗菌藥物是一件關系到人類安危的大事,加強抗菌藥物合理使用的管理已成為各級醫院關注的重點,也是醫療質量管理的重要指標,這就要求廣大臨床藥師不斷更新和擴展藥學及臨床知識,從藥品不良反應(ADR)、相互作用、藥學監護以及臨床癥狀、體征等多方面綜合考慮,通過與臨床醫技護的密切合作,找到深入臨床的切入點,才能更好地為患者服務,不斷提高醫療服務質量,將一切ADR和藥療事故的可能性降到最低,為保證臨床合理用藥、正確治療做好細致工作。筆者為抗感染藥專業臨床藥師,根據自己在深入臨床工作中遇到的一些個案,總結出有出血傾向的患者抗菌藥物的選用與藥學監護,也為藥師在臨床開展工作找到一些切入點,以便更好地為患者服務。

1 臨床資料

患者,男性,45歲,于2008年6月因右肝占位在外院行“肝右后葉切除術”,術順,術后反復高熱;經引流管行造影提示右膈下膿腔與升結腸及膽道形成內瘺,遂于2008年9月23日行腹腔沖洗引流+回腸造瘺+T管引流術,術順,術后恢復可。原擬在數月后行造口回納術,但2009年2月13日復查造影提示結腸肝曲處見一局限性狹窄段。病程中偶有食海鮮后出現劍突下疼痛,無惡心、嘔吐,無發熱、寒戰,無腹瀉、腹脹等。為求進一步治療,遂于2009年6月26日來我院門診,擬“升結腸膽道瘺”收治入院。2009年7月1日患者在全麻下行“探腹+復雜黏連松解+右半結腸切除術”,術中失血1 500 mL,術后出現失血性休克、凝血酶原時間(PT)延長、D-二聚體(D-D)升高、凝血機制異常、肝功能損害等。主要藥物治療情況見表1;各項檢查見表2。

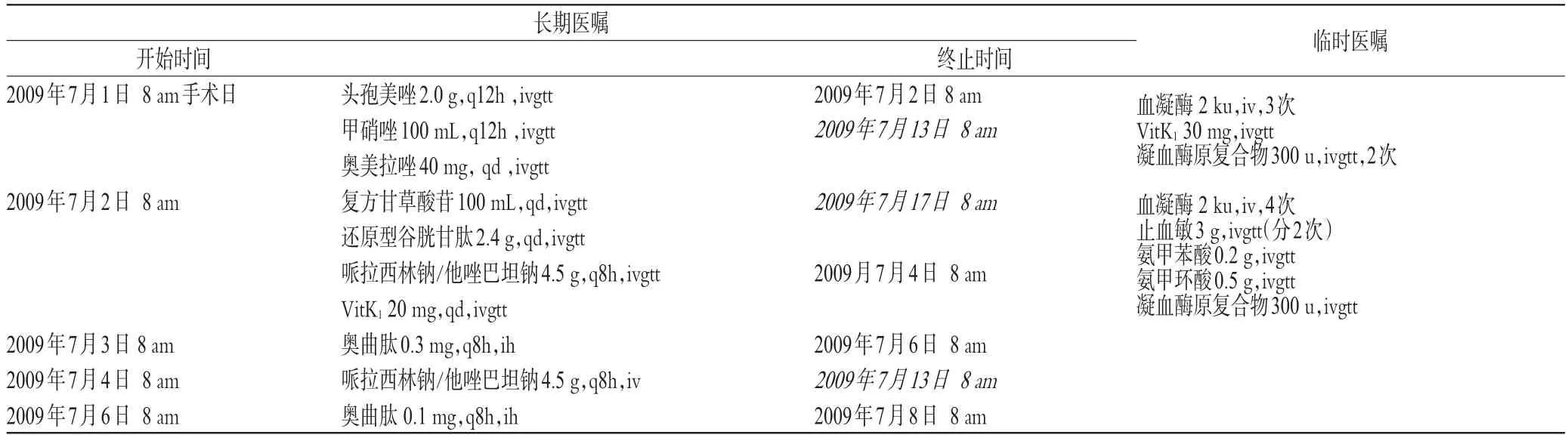

表1 患者在ICU主要藥物治療情況Tab 1 Main drug treatment of the patient in ICU

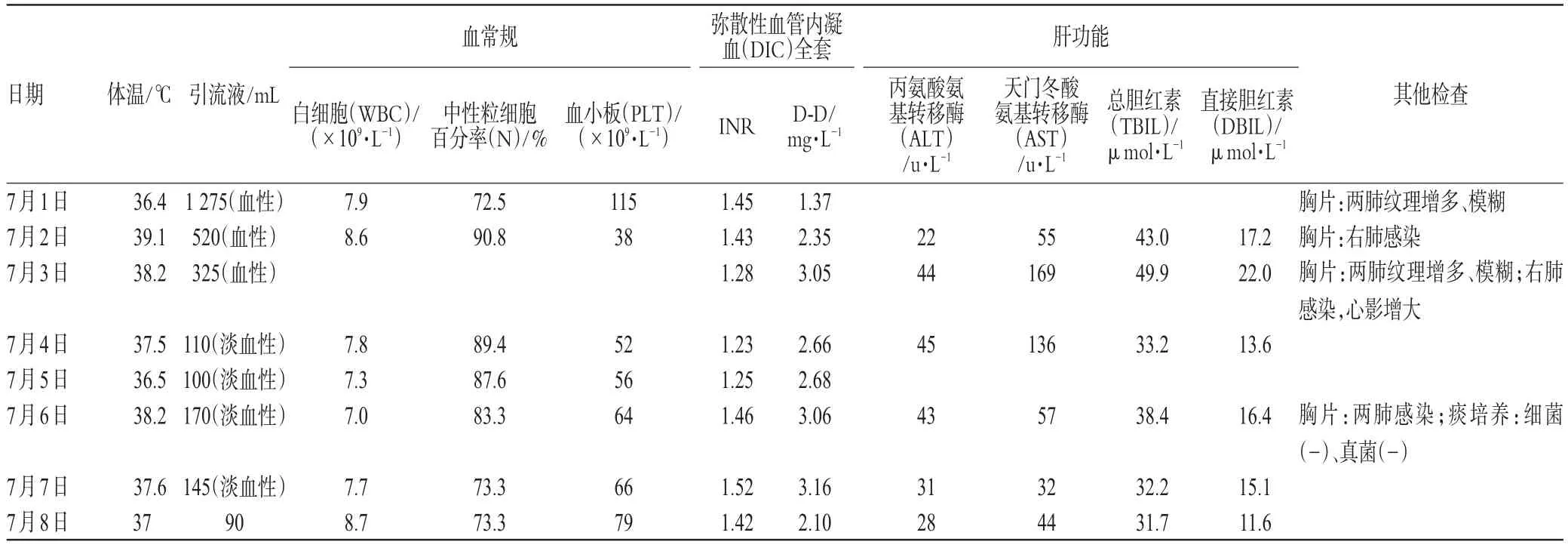

表2 臨床各項檢查指標Tab 2 The indicators of clinical examination

2 患者藥物治療分析

患者術中失血約1 500 mL,術后曾因大量失血(可能為腹腔壁滲血)而休克,血容量下降導致失血性肝損。而對于有嚴重出血傾向的患者,抗菌藥物該如何選用、治療中還應該關注哪些方面的因素,成為臨床醫師和藥師討論的焦點,也為臨床藥師更好地深入臨床找到了切入點。

2.1 抗感染治療及藥品選擇

根據《衛生部辦公廳關于抗菌藥物臨床應用管理有關問題的通知》和《抗菌藥物臨床應用指導原則》等,對于結、直腸手術預防用藥可選用第2代頭孢菌素或頭孢曲松、頭孢噻肟,可加用甲硝唑[1,2],故術后使用頭孢美唑+甲硝唑抗感染治療,次日患者體溫升高至39.1℃,胸片示右肺感染。考慮到患者術后病情較重,抗菌藥物選擇應兼顧預防腹部感染和治療肺部感染,故臨床醫師預升階梯使用頭孢哌酮鈉/舒巴坦鈉治療。但實驗室檢查結果示:PLT 38×109·L-1、國際標準化比值(INR)1.43、D-D 2.35 mg·L-1,且前日出血量較大,血性引流液1 275 mL,而頭孢菌素類(包括頭霉素類的頭孢美唑)能引起血小板減少、抑制腸道維生素K(VitK)的生成,使PT延長,引起出血傾向等不良反應[3~5]。尤其是頭孢哌酮結構中具有甲硫四唑(MTT)基團,MTT基團在體內代謝會消耗VitK,另一方面頭孢哌酮在膽汁中濃度較高,主要經膽道排泄,這樣腸道正常菌群受抑制,使腸內菌群紊亂,影響VitK吸收,使凝血因子合成受阻,出現明顯的出血現象,臨床上也多有報道[4,6~8]。針對該患有出血并發肺部感染的實際情況,臨床藥師推薦使用哌拉西林鈉/他唑巴坦鈉抗感染治療,經過詳細比較,醫師采納了藥師的建議。

2.2 合并用藥

患者術后進入ICU,當晚大量失血并休克,PT延長,凝血機制出現異常,進行搶救;次日仍失血較多,休克。因此,止血是該患者藥物治療的重點之一。先后使用VitK1、止血敏、止血芳酸、止血環酸、血凝酶、奧曲肽(輔助)等藥止血,通過幾種作用機制不同的止血藥,從不同途徑抑制出血;并同時補充血容量。經對癥治療,患者的引流液顯著減少,并從血性引流液到淡血性直至無血,說明腹腔壁的滲血情況得到有效控制。

2.3 輔助措施

7月2日肝功檢查示:TBIL、DBIL值偏高,可能為失血過多引起血容量不足而導致缺血缺氧性肝損害。而一旦出現肝損又會影響凝血因子在肝臟的合成,進一步加重出血傾向甚至DIC,尤其該患曾因肝癌切除肝右后葉。因此,避免使用對肝臟有損害的藥物和保肝治療也是重要環節。主要使用了還原型谷胱甘肽、復方甘草酸苷等進行保肝治療。

通過以上止血、抗感染、保肝等積極治療,患者病情逐步穩定,8日后轉入普通病房進一步治療。

3 討論

隨著抗菌藥物的廣泛應用,使多種細菌性感染得到了有效治療和控制,許多頑疾得以治愈。但同時由于抗菌藥物的不合理使用,使得細菌耐藥性、菌群失調、二重感染、過敏反應、神經毒性反應、致畸性以及出血傾向等各種ADR也隨之不斷出現。而抗菌藥物使用后引起的出血傾向,有時卻會被臨床所忽視,給治療帶來一定風險,很可能造成病情的加重,甚至危及生命。

3.1 可引起出血傾向的抗菌藥物[3~8]

很多抗菌藥物在使用后,尤其長期大劑量使用后可引起血小板減少、凝血酶原時間延長、腸道VitK的合成受到抑制等,從而使PT延長,引起出血傾向。當臨床遇有出血或出血傾向的患者,應盡量避免使用這些抗菌藥物。

3.1.1 可引起血小板減少的抗菌藥。如青霉素類(發生率相對較低);頭孢菌素類;頭霉素類;美羅培南;氨基糖苷類(較少見)如奈替米星;大環內酯類的阿奇霉素、克拉霉素;四環素類;喹諾酮類如環丙沙星、氧氟沙星、培氟沙星、莫西沙星、加替沙星;糖肽類如萬古霉素、替考拉寧;林可霉素類;磺胺類;抗真菌藥如氟康唑、兩性霉素B、氟胞嘧啶、卡泊芬凈;甲硝唑、夫西地酸、利奈唑胺等。

3.1.2 可引起凝血酶原時間延長的抗菌藥。如頭孢丙烯、頭孢孟多、頭孢哌酮、頭孢噻肟、頭孢吡肟等頭孢菌素類;碳青霉烯類的美羅培南、亞胺培南;克拉霉素;喹諾酮類如環丙沙星、莫西沙星、加替沙星等;抗真菌藥如卡泊芬凈等。

3.1.3 可抑制腸道VitK合成的抗菌藥。幾乎所有的頭孢菌素類都可抑制腸道細菌產生VitK,因此具有潛在的致出血作用。尤其具有MTT基團的頭孢菌素如頭孢孟多、頭孢甲肟、頭孢哌酮、拉氧頭孢等,還能在體內干擾VitK循環,阻礙凝血酶原的合成,擾亂凝血機制,而導致較為明顯的出血傾向。頭霉素類如頭孢西丁、頭孢美唑、頭孢替坦等可引起VitK缺乏,表現為低凝血因子Ⅱ血癥。美羅培南、小諾米星等也偶見。

3.2 加強藥學監護

如必須使用可引起出血傾向的抗菌藥時,應根據細菌培養和藥敏結果結合臨床實際調整用藥,同時密切監測患者PT、DIC、PLT等指標,并適當補充VitK,以防止出血。

3.3 合理選用止血藥

目前,臨床上常用的止血藥依據不同的作用機制大體上可分為3類[3,5]:(1)促進凝血過程的止血藥,主要有VitK、止血敏和血凝酶、凝血酶原復合物等。(2)抗纖維蛋白溶解的止血藥,如氨甲苯酸、氨甲環酸、氨基己酸、抑肽酶等。(3)促進血管收縮的止血藥,常用的有酚磺乙胺、卡巴克洛等。奧曲肽可選擇性地減少門靜脈及其側支循環的壓力,降低食管胃底曲張靜脈的壓力,抑制胰高血糖素的分泌和拮抗胰高血糖素對內臟血管的擴張作用,而對全身血流動力學影響小,因此對食管胃底曲張靜脈破裂出血的治療有較好的療效[3,5],可作為止血輔助用藥。

4 結語

臨床藥師是臨床藥學工作的承擔者與實踐者,在我國其工作的開展尚在起步階段。藥師應不斷更新和擴展藥學及臨床知識,從藥物治療方案調整、藥品不良反應監測、藥物相互作用、藥學監護等多方面找到深入臨床的切入點,發揮其藥學方面的專業特長,才能更好地為患者服務,不斷提高醫療服務質量,保證臨床安全、合理用藥。

(特別感謝上海交通大學附屬新華醫院藥劑科李莉霞老師對本文給予的幫助)

[1] 衛生部,國家中醫藥管理局,總后衛生部.抗菌藥物臨床應用指導原則[S].衛醫發[2004]285號.

[2] 汪 復,張嬰元.抗菌藥物臨床應用指南[M].北京:人民衛生出版社,2008:269、270.

[3] 衛生部合理用藥專家委員會.中國醫師藥師臨床用藥指南[M].重慶:重慶出版集團,2009:4-246、816-826、895.

[4] 雷招寶.藥品不良反應知識問答[M].北京:化學工業出版社,2007:150.

[5] 國家藥典委員會編.中華人民共和國藥典·臨床用藥須知[S].北京:人民衛生出版社,2005:367-370、388、458-601.

[6] 周 群.注射用頭孢哌酮鈉/舒巴坦鈉不良反應文獻分析[J].中國藥房,2010,21(22):2 094.

[7] 王艷寧,鐘 慧.頭孢哌酮鈉/舒巴坦鈉致凝血功能異常4例[J].中國藥房,2005,16(17):1 329.

[8] 譚清武,李慶華.頭孢哌酮鈉/舒巴坦鈉致嚴重凝血功能障礙[J].藥物不良反應雜志,2005,7(3):210.