微變形監測雷達(IBIS系統)

王俊宇

(長春市測繪院,吉林 長春 130021)

1 微變形監測系統系統的發展簡介

在過去的十幾年中,國外學者開發出許多地面的傳感器來實現 GBInSAR(Ground-Based Interferometric SAR),并作了相關的研究。1999年D Tarchi等利用LISA(Linear Synthe-tic Aperture Radar)對威脅奧地利的Schwaz鎮的滑坡體進行了變形監測研究;G Luzi等對Belvedere冰川的移動進行了研究;G Antonello等利用星載SAR和地面SAR研究了Stromboli火山的變形。

IBIS(Image By Interferometric Survey)系統是由意大利IDS公司和佛羅倫薩大學經過6年合作研發的結果,它能夠對目標物提供連續、全面的監測[1]。它將步進頻率連續波技術(Stepped-Frequency Continuous Wave)和干涉測量技術相結合,能夠廣泛應用于建筑物、橋梁、高塔、壩體、公路和鐵路邊坡等微小位移變化的監測。IBIS系統分為兩種型號,IBIS-S(Image By Interferometric Survey of Structures)與 IBIS-L(Image By Interferometric Survey of Landslides and slopes),其各自功能特點如下:

IBIS-S主要用于對橋梁、建筑物、高塔等易發生微小變化的物體進行精確的監測,得到被測物每部分的位移變化量,分析建筑物或橋梁上每一個點的變形、振動情況。此外,通過該設備能夠及其便捷地對橋梁或建筑物進行健康普查和評估。IBIS-S的測程為0.01 km~2 km,精度為±(0.1~0.01)mm,最大采樣頻率 200 MHz。

IBIS-L可對大壩,邊坡,建筑物等易發生微小位移變化的物體進行精確的監測,得到被測物每部分的位移變化量,分析水庫變形機理和變形特征,評價地質災害。此外,通過該設備能夠及時對各種危險區域做出災害預報,極大減少或避免災害對人民生命財產造成的損失。IBIS-L的測程為0.2 km~4 km,監測精度為±0.1 mm,最小采樣間隔為5 min。

2 IBIS系統的三個關鍵技術

2.1 步進頻率連續波(SF-CW)技術

IBIS系統的主體設備是一臺KU波段(16.6 GHz~16.9 GHz)的步進頻率連續波雷達。雷達的距離分辨率△r與單個雷達脈沖的持續時間τ有以下關系:

式中,c為光速。雷達單個脈沖持續時間τ與帶寬B的乘積為1,故式(1)可以寫成:

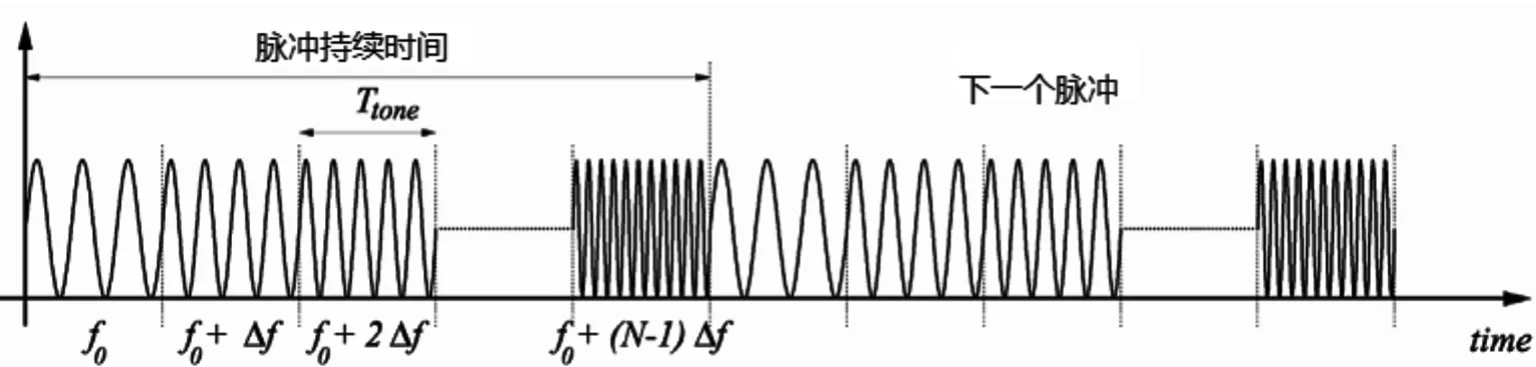

由上述兩個式子可以看出,要增加雷達的距離分辨率,我們可以減少τ或者增大帶寬B。減小τ,會造成脈沖波的頻率增加,作用距離變短。為了保持一定的距離分辨率和一定的作用距離,IBIS的雷達采用了SF-CW技術,即在一個周期內發射步進頻率為△f的一組N個電磁波(如圖1所示),采用這樣的發射方式后,IBIS的雷達的有效帶寬Beff為:

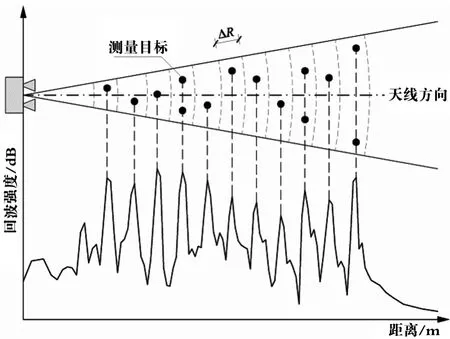

由于IBIS的雷達是處于16.6 GHz~16.9 GHz的Ku波段,故其帶寬B為 0.3 GHz,代入式(2),可以得出,IBIS雷達的距離分辨率為0.5 m,且該雷達的距離分辨率與作用距離無關。圖2為IBIS雷達距離分辨率示意圖。分析圖2可見,根據回波強度,我們可以很好地分辨出目標點,很好地得到目標點在電磁波傳播方向上的位移變化。同時發現,當兩個目標點處于距離IBIS雷達的統一區間的時候,此時,將無法準確地得到目標點的信息。

圖1 SF-CW雷達波示意圖

圖2 距離分辨率剖面圖

2.2 合成孔徑雷達(SAR)技術

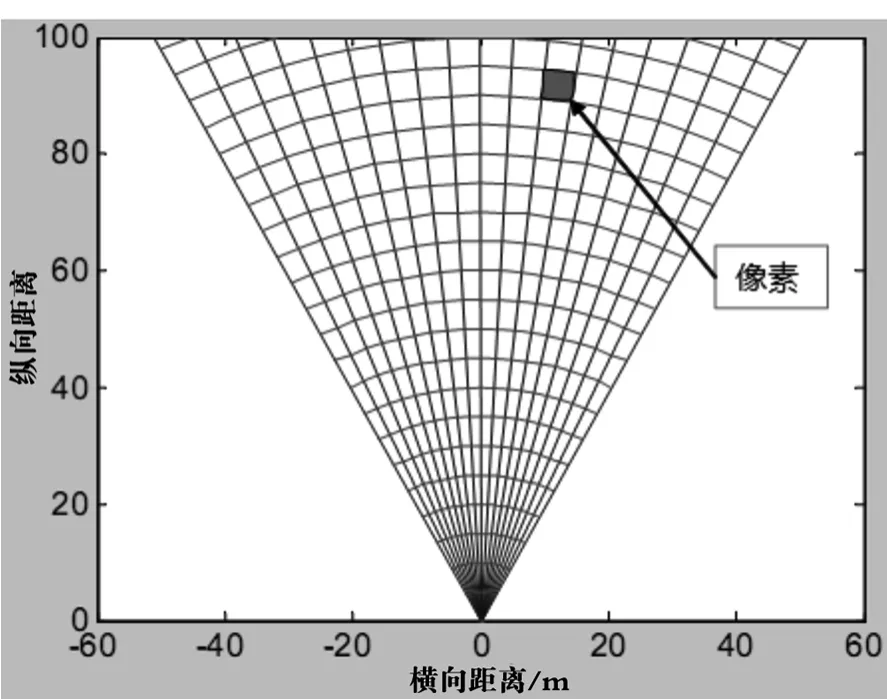

合成孔徑雷達技術是利用雷達與目標的相對運動把尺寸較小的真實天線孔徑用數據處理的方法合成一個較大的等效天線孔徑的雷達[2]。合成孔徑雷達的特點是分辨率高,能全天候工作,能有效地識別偽裝和穿透掩蓋物[3]。合成孔徑雷達技術主要用于IBIS-L上,該技術主要是為了提高IBIS系統的角度分辨率,可以在保持現有雷達天線不變動的情況下,使雷達的角度分辨率大大的提高。IBIS-L型號儀器有一條長為2 m的線形掃描器軌道,故雷達天線可以在電腦的控制下,直線沿著軌道運動,使雷達從不同的角度發射電磁波,從而提高雷達的角度分辨率。IBIS-L的角度分辨率可以達到4.5 mrad。角度分辨率對應著的空間的橫向分辨率=角度分辨率×距離。于是,在雷達具有距離向分辨率和角度向分辨率之后,能夠將這個監測區域分割成很多單元,采集每一個單元的位移信息,再將所有信息結合起來。距離向以0.5 m為一單元進行分割,角度向以4.5 mard為一個單元進行分割。雷達最大的監測區域可達7 km2,最大分割單元數量可達200000個。IBIS-L系統的空間分辨率示意圖如圖3所示。

圖3 IBIS-L空間分辨率示意圖

2.3 干涉測量技術

干涉測量技術是一項用途十分廣泛的測量技術,其通過比較在不同時刻的反射回來的電磁波的相位變化來獲取物體位移的變化。IBIS系統中,雷達通過干涉測量獲取目標體在電磁波傳播方向的位移變化dr。

式中,λ為波長,△φ為相位差。

3 IBIS系統的可靠性與精度

由于IBIS系統標稱能達到亞毫米的精度,在該系統正式用于工程項目變形監測之前,為了保證IBIS系統測量的可靠性與精度,國外學者已作了大量的對比試驗,以下簡要列舉幾個有代表性的試驗。

3.1 彈簧振動試驗[4]

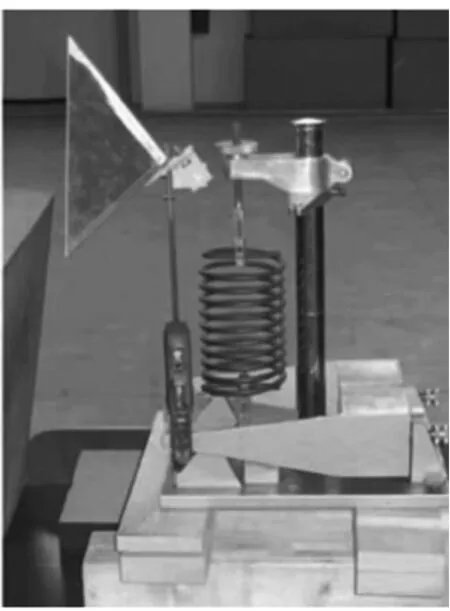

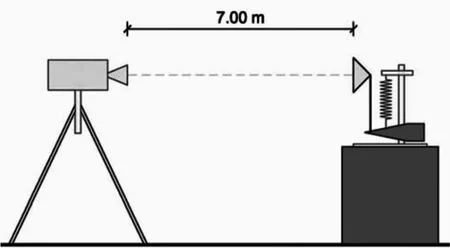

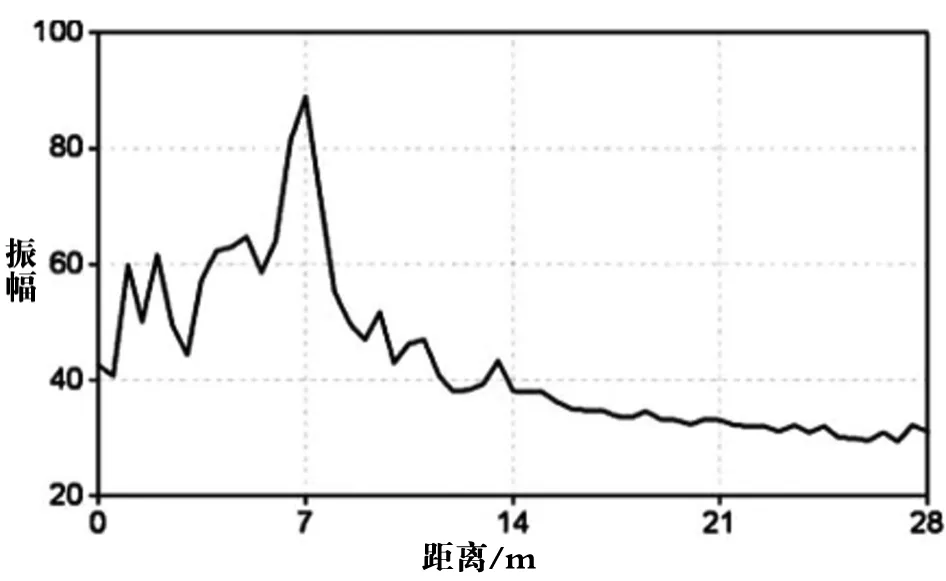

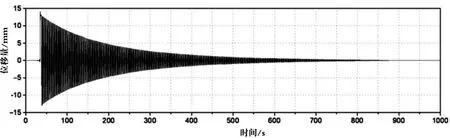

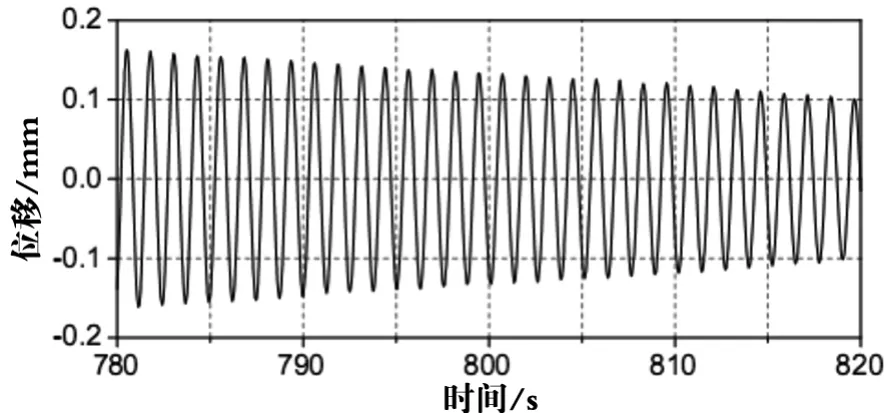

該試驗由Bernardini于2007年進行的。試驗的主要設施有兩部分,第一部分為一個加裝了主動反射裝置(角反射器)的彈簧,如圖4所示,第二部分為一臺IBISS儀器。IBIS-S雷達發射天線距離主動反射裝置的距離為7 m,如圖5所示。將IBIS-S儀器的最大測量距離設置為50 m,采樣頻率設置為50 Hz。儀器相關參數設置完畢后,振動彈簧,開始測量。圖6顯示的是該試驗的距離剖面圖,從圖中,我們可以看到在距離為7 m處,反射波的強度最大,很好地反映出主動反射裝置所在的位置。圖7是IBIS-S儀器所測量到的,在1000 s內反射體的唯一變化情況,可以看出,其位移變化完全符合小阻尼單自由度機械系統的變化規律。為了更加準確的顯示測量數據的特性,將圖7的780 s~820 s以及870 s~910 s兩個部分進行放大,分別得到圖8與圖9。

圖4 主動反射裝置

圖5 IBIS-S儀器與主動反射裝置安放示意圖

圖6 距離剖面圖

圖7 位移變化過程線

圖8 局部放大(780 s~820 s)

圖9 局部放大(870 s~910 s)

從圖8,我們可以看出,即使是在位移僅僅有0.1 m~0.2 m的時候,IBIS-S系統還是很好的探測到位移的變化,很好的顯示了阻尼運動的振幅變化。分析圖9,我們可以看到,只有當唯一變化小于0.01 m的時候,IBISS所探測到的位移才發生不符合運動規律的情況。

從上述實驗,可以得出,在實驗室的條件下,測程為7 m的情況,IBIS-S對位移變化的監測精度優于0.02 mm。

3.2 Capriaet大橋的環境振動測試[5]

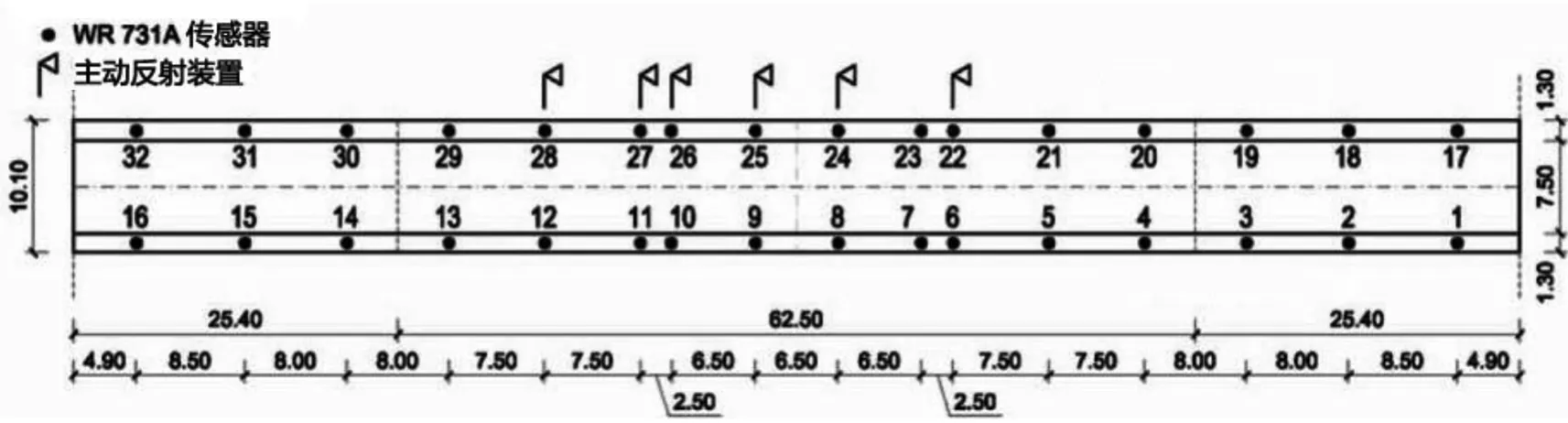

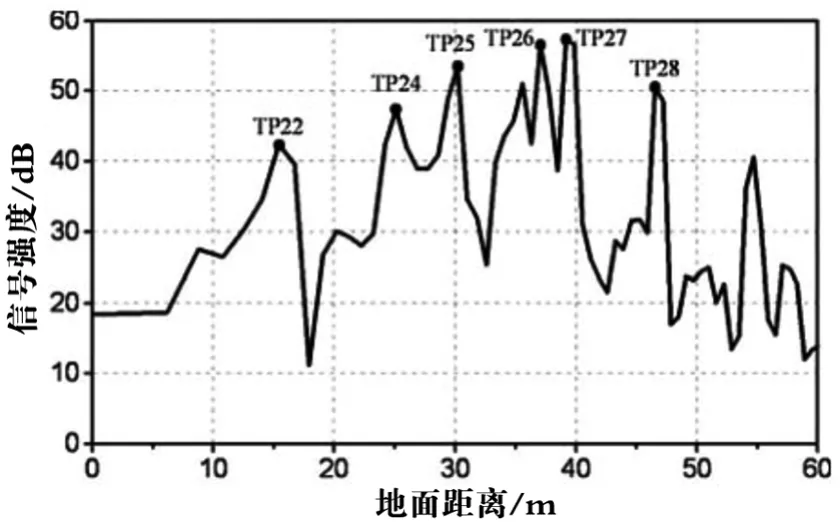

Gentile與Bernardini于2008年在Capriaet大橋上進行了環境振動測試(AVT),如圖10所示。實驗者在大橋上布設了32個WR731A型傳感器,這些傳感器可以記錄速度(mm/s)或加速度信息,是一種識別橋梁的動態特征的傳統手段。為了使IBIS-S得到更精確的結果,在一些測試點上安裝了6個主動反射裝置,為了使傳感器與雷達所得到的數據的對比結果更精確,安裝的時候,使主動反射裝置的安裝位置離WR731A型傳感器盡可能近。在實驗的過程中,由IBIS-S系統得到了距離剖面圖,如圖11所示。

圖10 傳感器與主動反射裝置安裝位置示意圖

圖11 距離剖面圖

由圖11可以看出,圖上信號最強的點,很好地對應了安放主動反射裝置的位置,而且說明回波強度最高的點能獲取較高的精度。

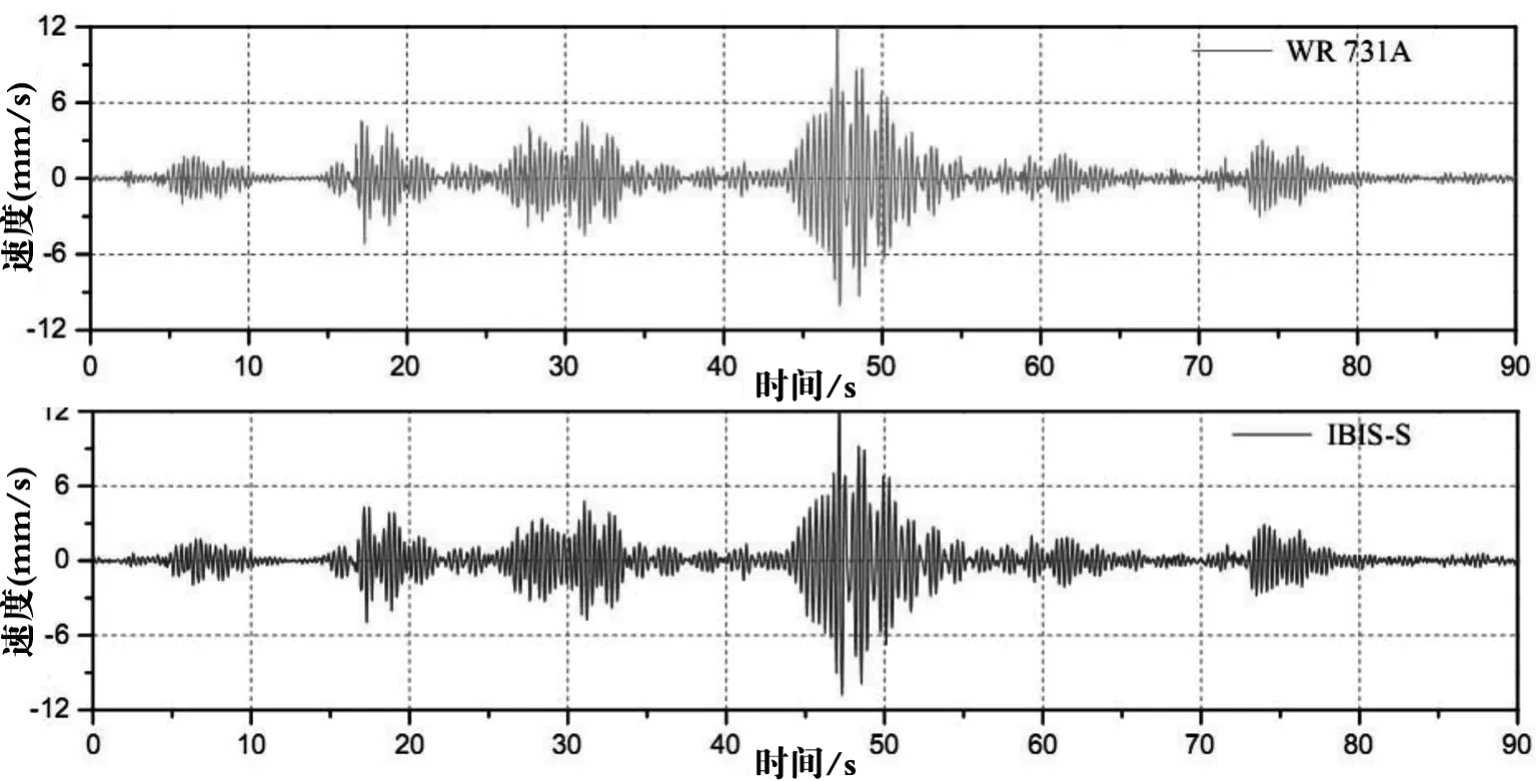

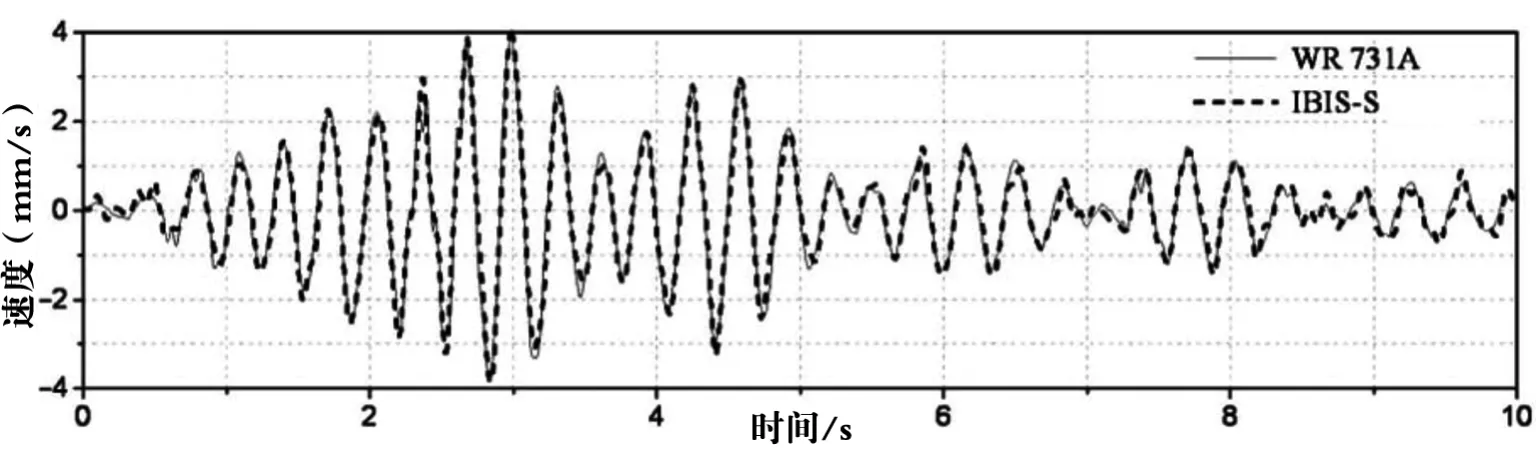

接下來,在26號點上,比較由WR731A傳感器所獲得的速度信息與通過IBIS-S系統獲得的速度信息,如圖12所示。比較兩幅圖,我們可以得出,用IBIS-S系統所測的速度跟用傳統的傳感器所測得的速度吻合度很高。兩幅圖上的細微不吻合的地方,主要由于兩種傳感器的SNR不同。

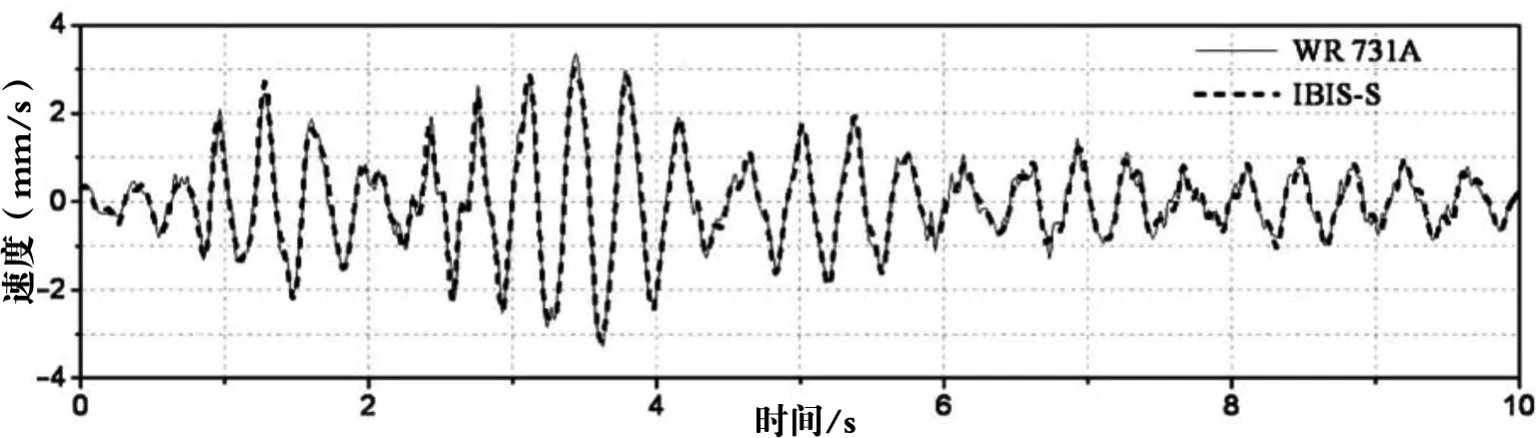

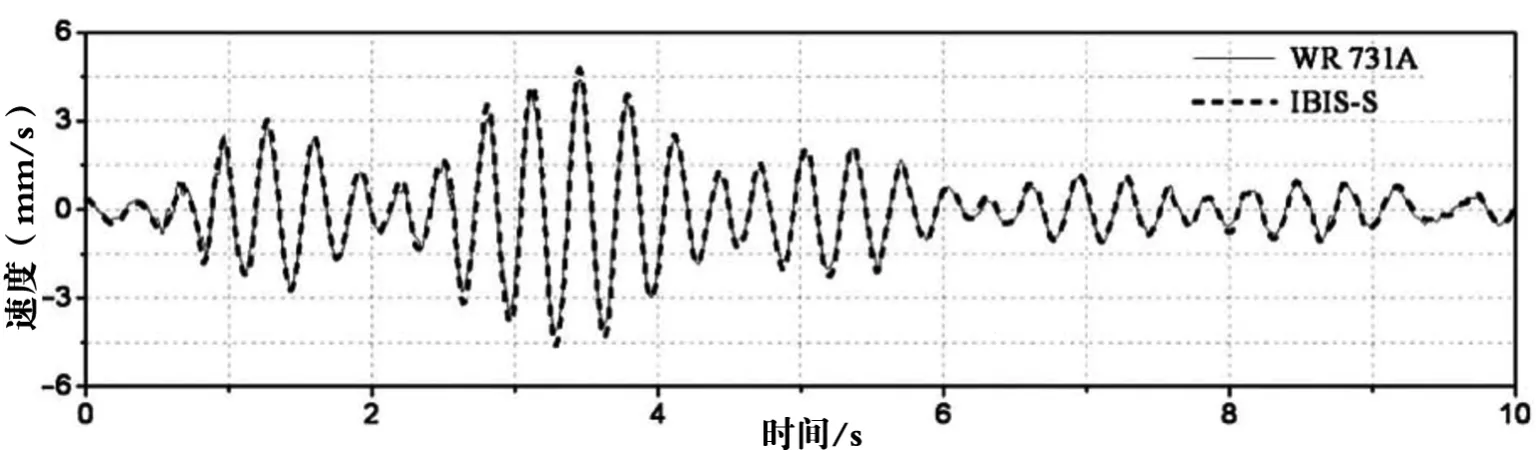

接下來,為了保證測試的普遍性,在22、25、27號點上,進行同樣的比較,所得到的對比圖像分別如圖13、14、15。分析這三個圖,可以得出相同的結論,即IBIS-S系統所測的速度跟用傳統的傳感器所測得的速度吻合度很高,充分說明了IBIS-S系統的可靠性。

圖12 26號點上不同傳感器所測得的速度

圖13 22號點上不同傳感器所測得的速度對比圖

圖14 25號點上不同傳感器所測得的速度對比圖

圖15 27號點上不同傳感器所測得的速度對比圖

以上兩個實驗,證明了 IBIS系統的精度優于0.02 mm,且其在長時間觀測的情況下,穩定性也可以得到保證。

4 IBIS系統在國內的應用

IBIS在國內的首次應用是在CCTV新臺地上所做了一個動態性試驗[6],如文獻[4]所示,在該動態試驗中,IBIS對CCTV新臺址做了持續時間為59 min 57 s,采樣率為1 Hz的,動態監測試驗。對實驗結果進行分析表明,在最大變形不超多1.2 mm的時候,IBIS系統仍然能夠檢測出監測點的變形規律,可以證實IBIS系統的高精度。在對上述數據進行頻譜分析[7],并用其得到的振動頻率與理論計算得出的振動頻率[8]相比,一階振型自振頻率的實測值與理論計算值差異稍大,為6%,第二、三階的自振頻率的實測值與計算值很吻合,誤差不超過1%。由此可以表明,IBIS系統在監測高層建筑的動態特性上也是可行的。

除了上述之外,IBIS系統還廣泛應用我國其他的工程項目中。目前,IBIS-S系統已經應用于四川金沙江大橋(靜態撓度測量、動態撓度測量、自振模態分析),寶成鐵路清江七號橋(動態撓度測量),漳龍高速石崆山大橋(橋梁撓度與振動測試),杭州錢塘江大橋(靜態撓度測量),京津高速鐵路楊村大橋(動態撓度測量)。IBIS-L系統現已應用于龍頭石水電站大壩監測。

5 IBIS系統存在的不足

IBIS系統作為一種全新技術,以其高精度,實時性以及高穩定性,在變形監測,特別是需要動態監測的領域有著廣泛的應用前景。但是,我們同樣要看到IBIS系統目前存在的不足。就目前而言,IBIS系統主要有兩點不足:

(1)IBIS雷達獲取的只是一維的圖像,距離分辨率為0.5 m,這就意味著,當測量的目標物體到儀器的距離相差不大的時候,IBIS系統很有可能無法正確識別目標物體。

(2)IBIS系統獲取的位移變化信息是位于電磁波傳播方向上的,因此,如果我們需要獲取目標點真實的三維位置變化情況,就必須要知道測量時儀器以及電磁波的方位信息。

[1]IBIS-S儀器設備介紹[EB/OL].www.Pt-cn.com

[2]何寧,齊躍,何斌等.地表微變形遠程監測雷達在大壩監測中的應用[J].中國水利,2009(8):46~47

[3]譚顯裕.合成孔徑雷達的特點及其軍用探測研究[J].航天電子對抗,2002(1):31~35

[4]Bernardini G,De Pasquale G,Bicci A,et al.Microwave interferometer for ambient vibration measurement on civil engineering structures:1.Principles of the radar technique and laboratory tests[A].Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures[C]:2007.143 ~152

[5]Bernardini G,Gentile C.Radar-based measurement of deflections on bridges and large structures:Radar techniques and static tests[A].On Site Assessment of Concrete,Masonry and Timber Structures[C]:2008

[6]刁建鵬,黃聲享.地面干涉雷達在建筑變形監測中的應用[J].測繪通報,2009(9):45~47

[7]刁建鵬.微波干涉測量在高層建筑動態監測中的應用[J].振動與沖擊,2010(11):177~179

[8]郭彥林,霍軼力.CCTV新臺址主樓抗震性能研究[J].建筑結構學報,2008(3):10~23