深層水平位移監(jiān)測技術分析

程勝一,褚偉洪,陳杰,王維

(上海巖土工程勘察設計研究院有限公司,上海 200438)

1 引言

在巖土工程領域,位移監(jiān)測主要包括垂直位移監(jiān)測、平面位移監(jiān)測和深層水平位移(習慣稱測斜,側向位移)監(jiān)測;對土石壩、堤防、鐵路公路邊坡、巖土邊坡、建筑物地基、礦井、基坑開挖以及地下結構工程內部需進行深層水平位移觀測;各種監(jiān)測技術綜合使用,互相驗證,共同確保監(jiān)測對象的安全。基于上海巖土工程勘察設計研究院有限公司(簡稱上海勘察院)監(jiān)測工程經驗,本文采用文獻研究法對測斜技術進行了誤差和精度分析,研究了典型工程的測斜曲線及變形規(guī)律。

2 測斜原理

測斜是通過在被測試的對象內部安裝或埋設測斜管,測量測斜管軸線與鉛垂線之間夾角變化量,來監(jiān)測土、巖石或圍護結構內部各深度處水平位移的方法。測斜儀包括活動式測斜儀和固定式測斜儀。活動式測斜儀利用探頭在測斜管內移動,連續(xù)逐段觀測各點傾斜度,通過累加得出測斜管切向位移變化。固定式測斜儀固定在測斜管某個位置上進行連續(xù)、自動測量其所在位置傾斜角的變化。常用的活動式測斜儀有美國SINCO、美國基康和北京航天慣性科技公司等生產的加速度式測斜儀,此三種測斜儀在本文涉及的監(jiān)測項目中均有應用。

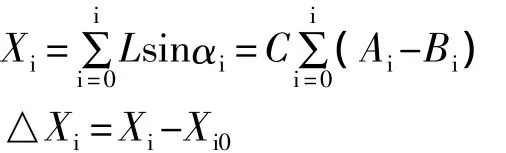

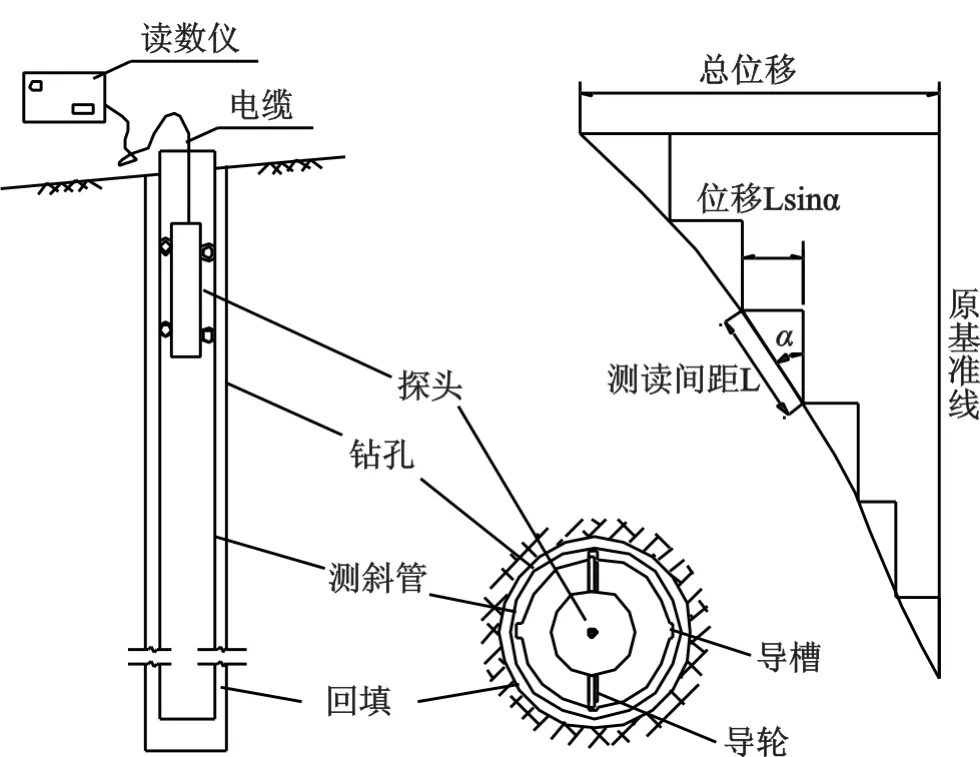

計算公式:

式中:△Xi為i深度的累計位移(計算結果精確到0.1 mm),Xi為 i深度的本次坐標(mm),Xi0為 i深度的初始坐標(mm),Ai為儀器在0°方向的讀數,Bi為儀器在180°方向上的讀數,C為探頭標定系數,L為探頭長度(mm),αi為傾角。

圖1 測斜原理圖

3 主要誤差及精度分析

3.1 主要誤差分析

(1)零點偏移誤差

在垂直狀態(tài)下,測斜儀探頭的理論值為0,但實際情況下探頭一般會有一個接近0的小數值輸出,即零點偏移誤差。造成零點偏移值改變的主要因素有:①探頭受到碰撞或沖擊。加速度計對撞擊較敏感,電纜施放過程中探頭撞擊測斜管底部,會造成儀器零點偏移值改變;若測斜管接頭位置有孔隙,在定位導向滑輪彈簧力的作用下,測量時探頭會受到一定的沖擊;同樣是在定位導向滑輪彈簧力的作用下,當測斜儀探頭拉出測管時,探頭也會受到一定的沖擊。②探頭溫度的改變會改變傳感器的輸出值。探頭放至測斜管底部停留10 min左右,儀器讀數穩(wěn)定后才開始測試[1]。測試過程中應緩慢地將探頭下放至測斜管底部,切忌讓電纜從手中滑過而使探頭自由下落,以免使探頭急速碰到測斜管底部;探頭接近拔出測斜管前,讀數儀操作員需提醒拉線員,最后階段減速上拉、在導向滑輪彈出同時用手護住,均可減少探頭內加速度計受到激震而造成零點偏移值改變。

(2)測斜管的扭角誤差

由于制造工藝和現場安裝等原因,測斜管的導槽存在一定的扭角,即將管口的十字導槽垂直對準基坑邊線,測斜管口下部的導槽可能與管口導槽的鉛垂線偏離一定的角度。若測斜管為鋁管、聚氯乙烯管和高壓聚乙烯管,扭角約為15°時,15 m的測斜管管口因扭曲引起的誤差分別為18.7%、16.3%及7.3%[2]。所以測斜管應使用導槽和接頭套管制造精度高的產品,以減少扭角對精度的影響;對于重要監(jiān)測項目需采用測扭儀測得各段扭角大小,同時對導向槽的兩個方向位移進行測量,在數據處理時進行改正。

(3)探頭導輪誤差

由于測斜管密封不嚴密,泥沙或泥漿進入管內,測試時泥沙落入導輪軸內,或其他原因阻止導輪轉動,與有泥沙的測斜管導槽長期磨損造成圓周變成不規(guī)則曲線而產生的測斜誤差。工程實施過程中,對磨損導輪經常檢查和更換。遇到導輪等零部件替換或測斜儀更換等原因,可采取設置一個數據接點予以過渡使前后數據銜接。由于實測資料缺乏,這種誤差的定量分析還存在困難。

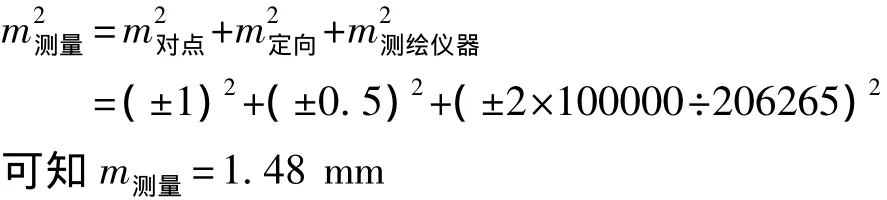

(4)測量誤差

當以上部管口作為深層水平位移的起算點時,每次監(jiān)測均應測定管口坐標的變化并修正[3]。測量誤差主要包括測站對點誤差、測繪儀器誤差和定向誤差。采用視準線法進行測量,使用2″級經緯儀或全站儀,距離 100 m,假設m對點=±1 mm,m定向=±0.5 mm,m測繪儀器=±2×100000÷206265,則根據誤差傳播定律,測量誤差為:

其他誤差還包括電纜長度變化產生的誤差以及拉線人員每段停止位置與上次不一致產生的誤差等。河海大學專利產品測斜儀智能繞線機以及美國SINCO公司類似產品可以減少每段測試位置不同產生的誤差。

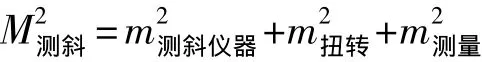

3.2 精度分析

由上述誤差分析可知:

由文獻[2]假設扭轉誤差為測斜儀器誤差的10%;分別估算航天科工慣性技術公司的CX-06A型(測斜儀器誤差為±4 mm/15 m)和美國新科測斜儀(儀器誤差為±3 mm/25 m)在不同深度的測斜誤差。

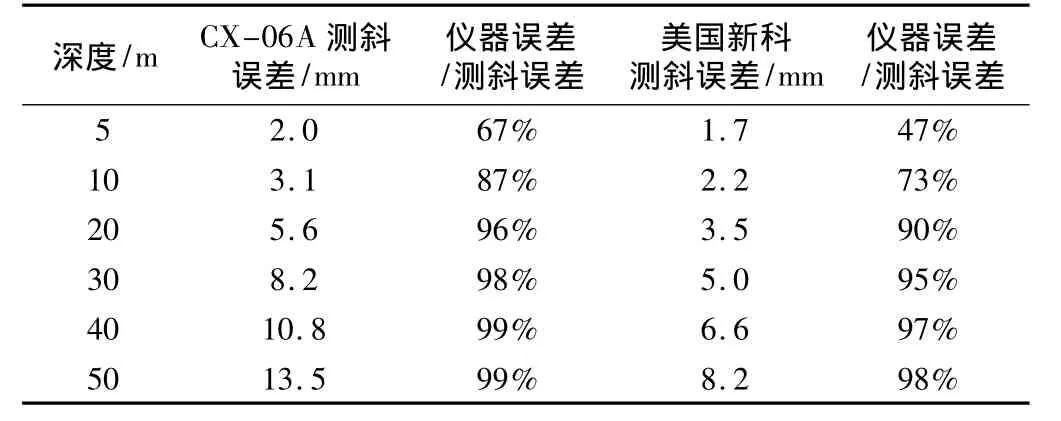

測斜精度估算匯總表 表1

由表1數據可知:測斜儀器誤差是測斜誤差的主要部分;測斜誤差隨深度增加逐步增大,超過一定深度(10 m)儀器誤差則占測斜誤差的很大部分(如航天為87%或新科為73%)。

為減少深層水平位移監(jiān)測的誤差,從測斜儀的使用與保養(yǎng),測斜管的選用和埋設以及管口位移測量的每個環(huán)節(jié),均需遵從科學的操作步驟。

4 實測的測斜曲線及變形規(guī)律

4.1 基坑有支撐的圍護結構或土體監(jiān)測

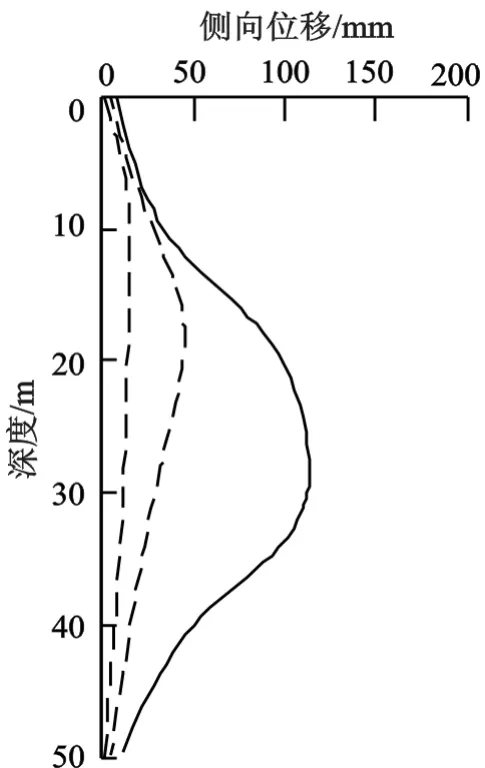

圖2 基坑有支撐的圍護結構或土體測斜曲線(圖中3條曲線說明測斜曲線的發(fā)展歷程)

測斜曲線特點及變形規(guī)律:

(1)地下連續(xù)墻墻體測斜曲線逐漸呈“啤酒肚”型,最終形成中間大,上下兩端小的特點,說明端部位移受到了約束作用:一是由于壓頂梁和第一道支撐對連續(xù)墻側移限制明顯;二是地下連續(xù)墻嵌入基巖或深埋入土體中,墻腳受到了較強的約束,側向位移在墻角處收斂;即在深基坑兩端存在顯著的空間效應,抑制了位移的發(fā)展。

(2)地下連續(xù)墻的變形主要由土方開挖引起,變形量與開挖深度成正比。隨開挖加深,變形逐步增大,位移最大值所在的位置逐步下移。曲線最大變形值與監(jiān)測點位置以及支撐形成時間密切相關,與無支護暴露時間成正相關關系[5]。

(3)有支撐的深埋式圍護結構在軟土地基的側向位移最大值一般出現在基坑開挖面附近[6]。

(4)嵌巖影響地下連續(xù)墻的側向位移最大值。楊玉泉在《深基坑工程信息化施工技術》書中指出潤揚大橋北錨工程地下連續(xù)墻下端嵌入基巖2 m,基坑開挖深度50 m,嵌巖對墻腳有極強的約束作用使各孔最大位移出現在27 m~28 m之間。

(5)深層水平位移在開挖過程中發(fā)展較快,自基坑的底板澆筑至支撐全部拆除結束階段,側向位移發(fā)展變化較小。

4.2 無支撐圍護結構、放坡開挖或邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測

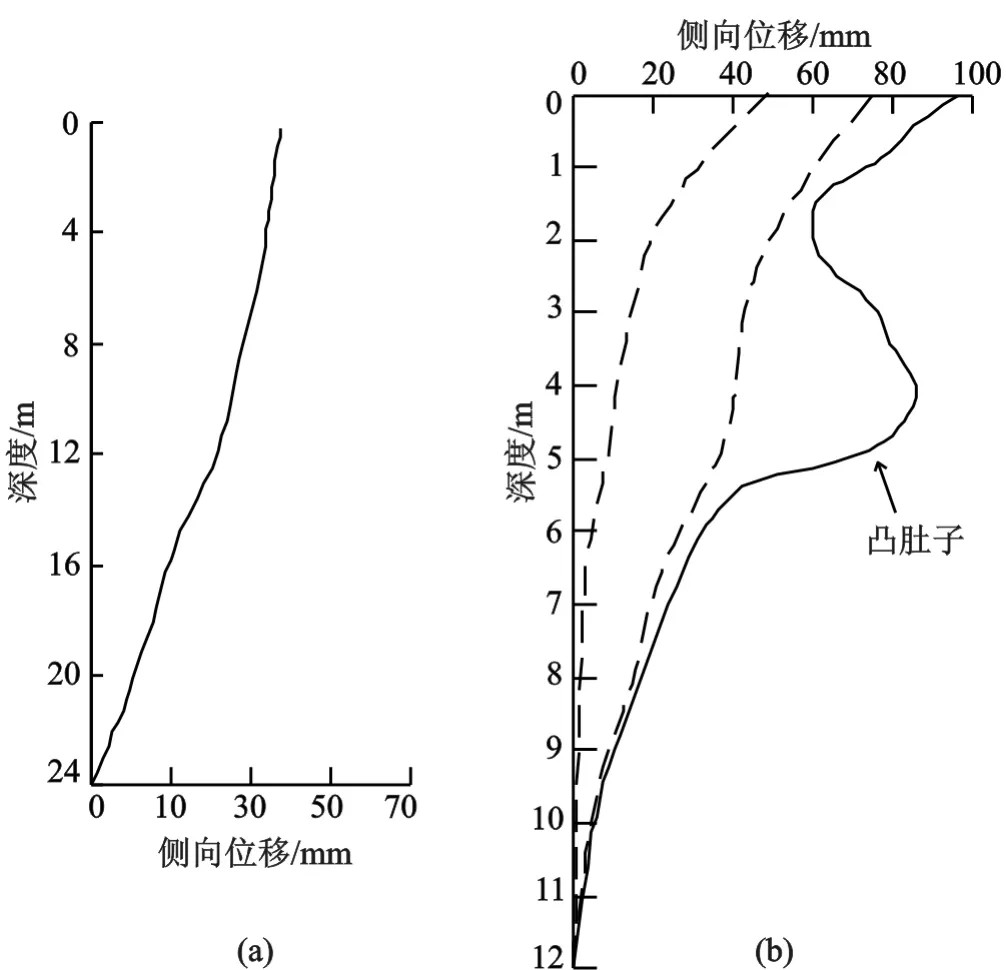

圖3 基坑無支撐圍護結構、放坡開挖或邊坡穩(wěn)定性[7]監(jiān)測測斜曲線(圖中3條曲線說明測斜曲線的發(fā)展歷程)

無支撐圍護結構包括擋墻支護、擋墻加土錨支護、重力式擋墻支護等,與放坡開挖及邊坡的側向位移變形曲線類似,其測斜曲線特點及變形規(guī)律為:

(1)無支撐圍護結構或放坡開挖基坑,一般上部側向位移值最大,從基坑頂部到基底土體的水平位移值逐漸減小,形成類似圖3(a)的曲線[8]。

(2)擋墻結構的墻頂水平位移的大小除與擋墻自身剛度有關外,還與基坑底面以上土體的容重、摩擦角、內聚力以及基坑開挖深度、擋墻的插入深度和擋墻底端土的支承情況有關[9]。

(3)基坑開挖至預定深度后,墻體位移遠沒有停止,為確保基坑安全,減少因支護結構位移過大導致外側土體變形或沉降過大,應盡快鋪設墊層,完成基礎底板的工作。側向位移如在坑底附近出現異常,累計位移和變化速率超過允許值,測斜曲線出現“凸肚子”的現象,類似圖3(b)的曲線[10],土體中可能已經形成滑裂面,必須采取措施控制位移變化。

(4)基于邊坡不同位置的側斜曲線及側向位移速率的分析可以了解邊坡變形發(fā)展規(guī)律,結合滲濾液水位數據可以判斷邊坡失穩(wěn)模式及滑裂面位置[11]。

4.3 大面積堆載作用下土體深層水平位移監(jiān)測

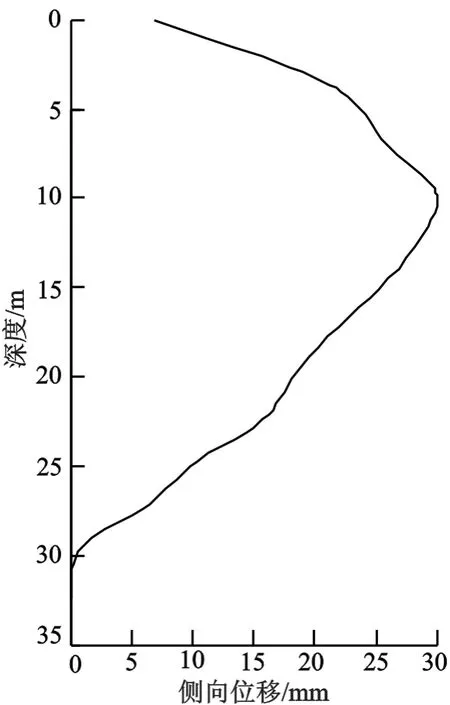

圖4 大面積堆載作用下土體測斜曲線

變形規(guī)律:

(1)堆載土體變形一般與堆載大小(地基處理深度等)、堆載速率和土層性質有很大關系;土體最大側向位移與排水條件和土層條件有關:最大側向位移發(fā)生在土性最弱的土層,且排水條件好的一側;最大位移點在深度上隨排水和土層條件的變化而變化。

(2)擬合后分層沉降的特征曲線是一個“開口向下的拋物線”;分層沉降量大小與土性和排水條件有關;堆載預壓作用下所產生的沉降量在淺部土層最大,其衰減量亦最大;隨開口的增大,沉降量減小,其衰減變緩[12]。

4.4 逆作法施工監(jiān)測[13]

測斜曲線特點變形規(guī)律:

(1)結構上部位移值相比有支撐的圍護結構上部位移大,中部曲線突出,收斂于端部。

(2)逆作法施工利用逐層澆注的地下室結構作為支護結構地下連續(xù)墻的內部支撐,由于地下室結構與臨時支撐相比剛度大,所以地下連續(xù)墻在側壓力的作用下的變形相對小得多[14]。

圖5 逆作法施工測斜典型曲線

5 結語

測斜曲線與監(jiān)測項目的工程地質和水文地質條件、圍護結構形式、支撐體系的布置形式和支撐形成時間等因素密切相關;曲線發(fā)生異常應綜合考慮監(jiān)測點累計變化量、變形速率和支撐軸力、水位等其他監(jiān)測項目數據,來判斷基坑穩(wěn)定性并進行驗證。

監(jiān)測人員基于前期觀測數據建立該項目的變形最大值與開挖深度的線性回歸方程,或基于灰色系統(tǒng)理論預測未來可能的變形最大值,通過與實測值進行比較分析,起到較好的輔助判斷作用,確保監(jiān)測工作的有效性及監(jiān)測對象的安全。

[1]方大勇.邊坡長期監(jiān)測中測斜儀測量數據的修正[J].水電自動化與大壩監(jiān)測,2006,30(4):56

[2]熊國文,張啟岳.測斜儀精度試驗與應用研究[J].水利水運科學研究,1990(3):288

[3]GB50497-2009.建筑基坑工程監(jiān)測技術規(guī)范[S].

[4]楊雪強,劉祖德.論深基坑支護的空間效應[J].巖土工程學報,199820(2):74~78

[5]林鳴,徐偉,楊玉泉等.深基坑工程信息化施工技術[M].北京中國建筑工業(yè)出版社,2006:32~38

[6]汪大龍.深基坑開挖對周邊環(huán)境變形影響監(jiān)測實例[J].工程勘察,2009(S2):580~584

[7]裴華富,殷建華,朱鴻鵠等.基于光纖光柵傳感技術的邊坡原位測斜及穩(wěn)定性評估方法[J].巖石力學與工程學報,2010,29(8):1574

[8]李俊才,張倬元,許強.深基坑開挖變形的三維數值模擬研究[J].南京工業(yè)大學學報,2005,27(3):1~5

[9]季沖平,何金華,胡曉鋒.水泥土攪拌樁擋墻的側向位移分析與計算[J].鐵道標準設計,1999(3):27~30

[10]楊育文,吳先干,林科等.土釘墻施工監(jiān)測與破壞機理探討[J].地下空間與工程學報,2006,2(3):460~462

[11]詹良通,管仁秋,陳云敏等.某填埋場垃圾堆體邊坡失穩(wěn)過程檢測與反分析[J].巖石力學與工程學報,2010,29(8):1698~1705

[12]金宗川,顧國榮,郭春生等.大面積堆載作用下軟土地基變形特性[J].巖石力學與工程學報,2005,24(6):1060

[13]袁聚云,吳權,艾智勇.逆作法基坑圍護的變形及鄰近建筑物沉降實測分析[J].地下空間,2004,24(1):44~47

[14]劉建航,侯學淵.基坑工程手冊[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1996:830