380km/h動車組用抗側滾扭桿系統的研制

呂士勇,劉文松,程海濤,郭春杰,崔志國

(1 株洲時代新材料科技股份有限公司,湖南株洲412007;2 南車四方機車車輛股份有限公司 技術中心,山東青島266111)

380km/h動車組包括8輛和16輛兩種編組方式,動力分散驅動;轉向架為無搖枕結構,二系懸掛包括抗側滾扭桿系統、空氣彈簧、抗蛇行減振器、油壓減振器、中心牽引裝置和橫向止擋等。

車輛高速通過曲線和道岔或靜置停放在設置超高的曲線上時,側滾增加明顯,一側輪重減載,遇到強橫向風時,甚至出現傾覆失穩情況,降低安全性。需要增加車輛的側滾剛度以限制其側滾角,但又不能影響車輛的浮沉、橫擺、搖頭、伸縮和點頭等振動特性。采用抗側滾扭桿裝置是較好的解決方案[1-2]。

1 380km/h動車組抗側滾扭桿裝置的設計思路

根據某型380km/h動車組對抗側滾扭桿系統的要求,株洲時代新材料科技股份有限公司(以下簡稱時代新材)進行了全面分析,在結構設計、原材料選取、工藝處理、無損檢測、系統裝配、型式試驗按照EN標準進行,形成了末端鐓粗、表面強化、浮動磨削工藝,開發出了齒形連接、過盈連接、整體鍛造等主要形式的抗側滾扭桿系統,關節采用橡膠節點或金屬球關節。安裝空間、接口、尺寸等結構設計,扭桿軸與扭轉臂花鍵過盈連接;扭桿軸、連桿、扭轉臂、軸承座、連桿座采用歐洲標準或美洲標準材料;扭桿軸采用端部鐓粗、表面噴丸強化工藝;扭轉臂采用鍛造工藝,與扭桿軸裝配時100%選配并進行最小過盈力測試;連桿體采用鍛造工藝,與上關節軸過盈連接,與下關節軸采用螺紋連接;連桿座采用整體鍛造后加工成型,軸承座采用鑄造后加工成型。

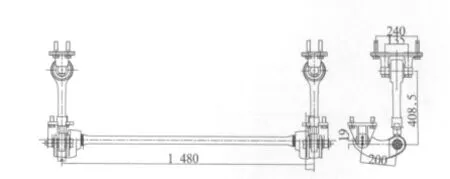

確立的主要技術特點包括:(1)扭桿軸、扭轉臂之間采用花鍵過盈連接;(2)垂向連桿與連桿座之間、垂向連桿與扭轉臂之間均通過橡膠節點連接。上部橡膠節點最大扭轉角±6.0°,下部橡膠節點最大扭轉角±5.7°;(3)垂向連桿由上下桿體通過螺紋連接而成,長度可調,鎖緊方式為螺母加上止動墊片;(4)軸承座組成由支撐座和滑動軸承組成,扭桿軸安裝在滑動軸承內,兩者為間隙配合。總裝圖如圖1所示。

關鍵項目點包括:(1)抗側滾扭桿系統整體剛度;(2)扭桿軸與扭轉臂裝配壓入力;(3)抗側滾扭桿系統疲勞性能;(4)扭桿軸與扭轉臂的裝配穩定性。

圖1 某型380km/h型動車組抗側滾扭桿總裝圖

2 380km/h動車組抗側滾扭桿裝置工作原理

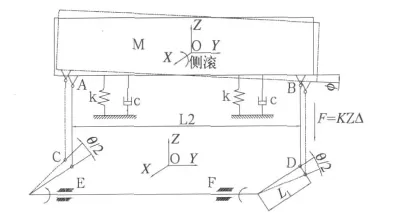

某型380km/h動車組抗側滾扭桿系統安裝于車體、轉向架之間,利用扭桿軸受扭矩作用產生變形而提供抗扭轉反力矩。動作原理如圖2所示,圖中M為車體,E、F為扭桿支撐座組成,安裝于構架上,A、B、C、D為橡膠球鉸,可在3個方向轉動。由圖可見,如果不考慮相對于系統剛度小得多的軸承座組成和橡膠關節的影響,當車體相對于轉向架浮沉振動時,兩根連桿同時往一個方向運動,整個裝置繞支撐球鉸同時轉動,扭桿軸并不承受載荷,故不影響車體的浮沉振動,對除側滾以外的其他幾個運動同樣不提供任何附加的力或扭矩。而當車體與構架之間發生繞X 軸的相對轉動即側滾時,左右連桿向相反的方向上下運動,通過扭臂(圖中FD、EC)使扭桿軸發生扭轉變形,扭桿軸由于彈性而產生反力矩,反力矩作用在垂向連桿上表現為一對大小相等方向相反的垂向力,而這對垂向力作用在車體上就形成了與車體側滾方向相反的抗側滾力矩,阻止車體相對于轉向架側滾,提高車輛的安全性。

圖2 抗側滾扭桿系統工作原理

3 380km/h動車組抗側滾扭桿裝置受力分析

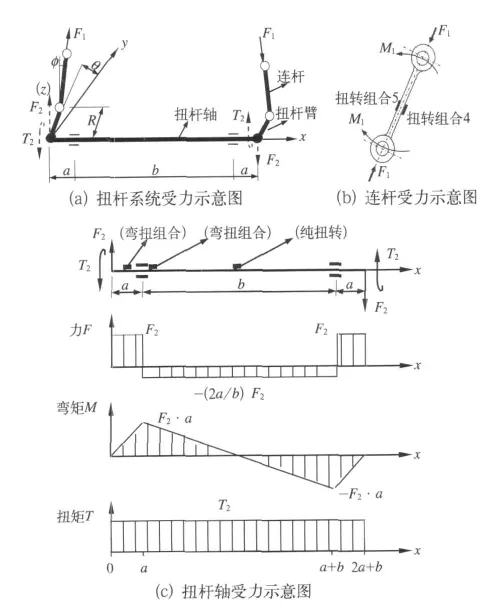

380km/h動車組扭桿系統受力分析如圖3(a)所示。試驗機(或車體)通過上部橡膠節點對連桿施加載荷F1,再經連桿和扭桿臂的力傳遞作用使扭桿軸承受扭矩T2,通過扭桿軸良好的扭轉變形回彈特性來調節F1的變化,從而滿足車體抗側滾要求。

圖3 扭桿系統受力分析

4 380km/h動車組抗側滾扭桿剛度計算

當車體側滾α時,設垂向連桿上的作用力為N,扭桿系統對車體作用的力矩TZ為

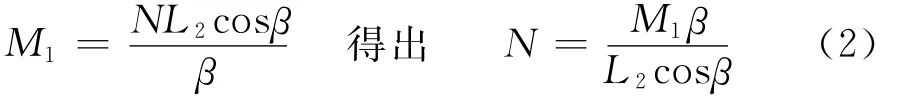

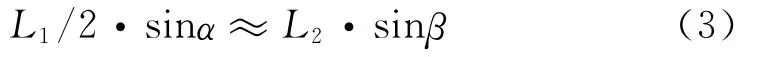

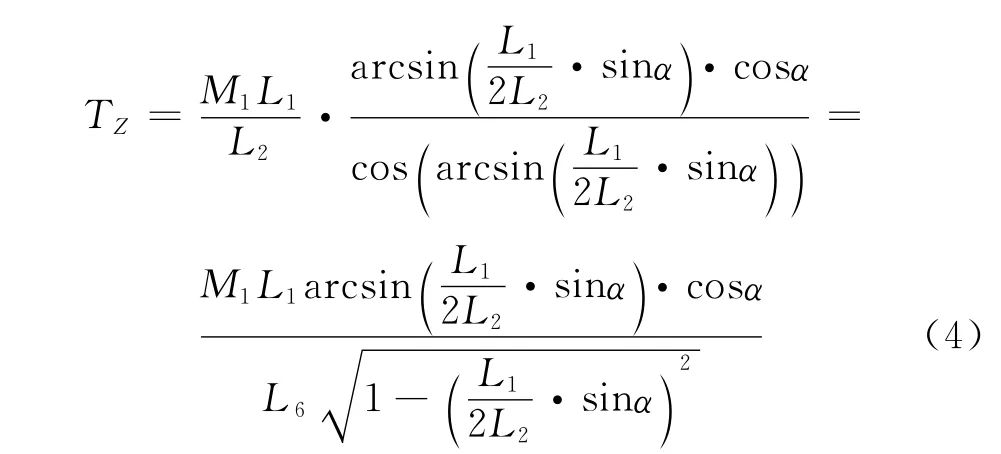

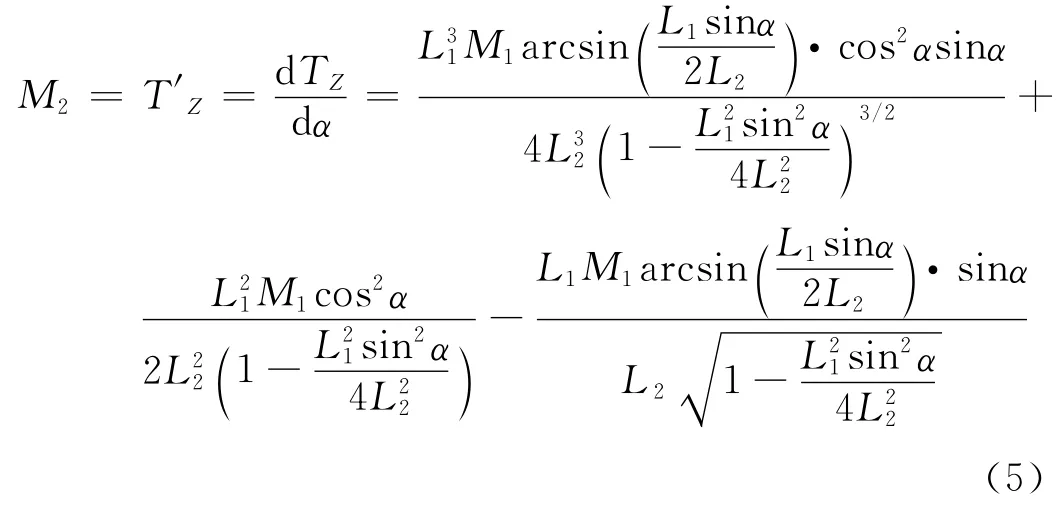

垂向連桿作用力N與扭桿扭轉角β的關系

M1為扭桿的扭轉剛度;扭桿扭轉角β與車體側滾角α之間的幾何關系

由(1),(2),(3),(4)式求得作用于車體的扭矩TZ為:

扭桿系統對于車體的扭轉剛度M2(k N·m/rad)

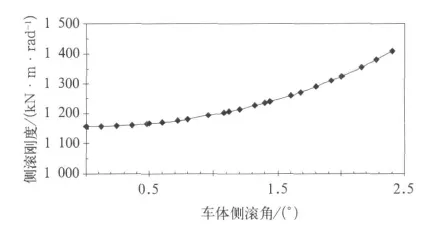

將抗側滾扭桿系統參數帶入以上公式,求得系統抗側滾剛度隨車體側滾角度的變化曲線如圖4,該型號380km/h動車組抗側滾扭桿系統剛度為1.1 MN·m/rad。

圖4 某型380km/h動車組車體側滾剛度隨車體側滾角度的變化曲線

5 380km/h動車組抗側滾扭桿主要生產工藝

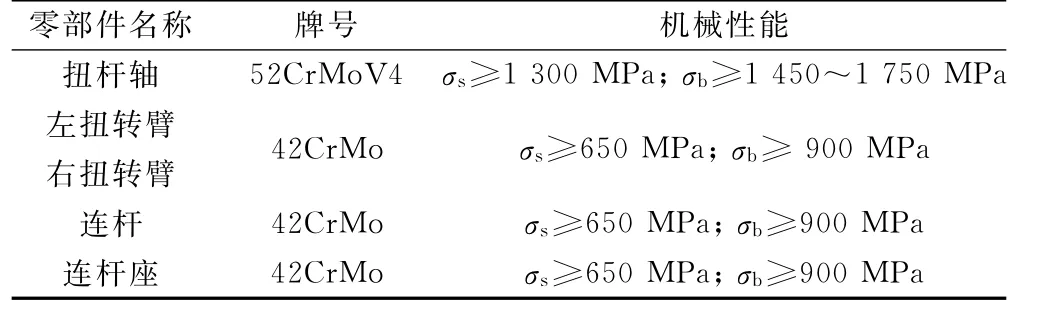

扭桿組件材料見表1,扭桿軸材料52Cr Mo V4、左右扭轉臂的原材料42Cr Mo已被廣泛應用于歐洲鐵路的同類產品,其中為阿爾斯通開發的歐洲高速鐵路TGV抗側滾扭桿項目亦采用此材料。

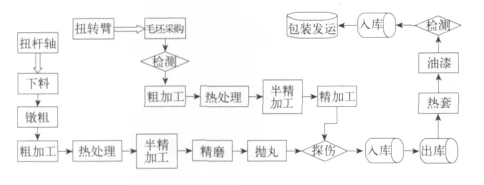

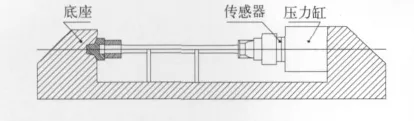

扭桿軸采用端部鐓粗工藝,表面進行噴丸處理;扭轉臂采用鍛造工藝。扭桿軸與扭轉臂裝配時100%進行選配,并100%進行最小過盈力測試。圖5為制造工藝流程圖,圖6為過應力檢測裝置。

表1 扭桿關鍵部件原材料對比

圖5 扭桿組件工藝流程圖(扭桿組件)

圖6 扭桿組件過盈力檢測示意圖

6 380km/h動車組抗側滾扭桿強度分析

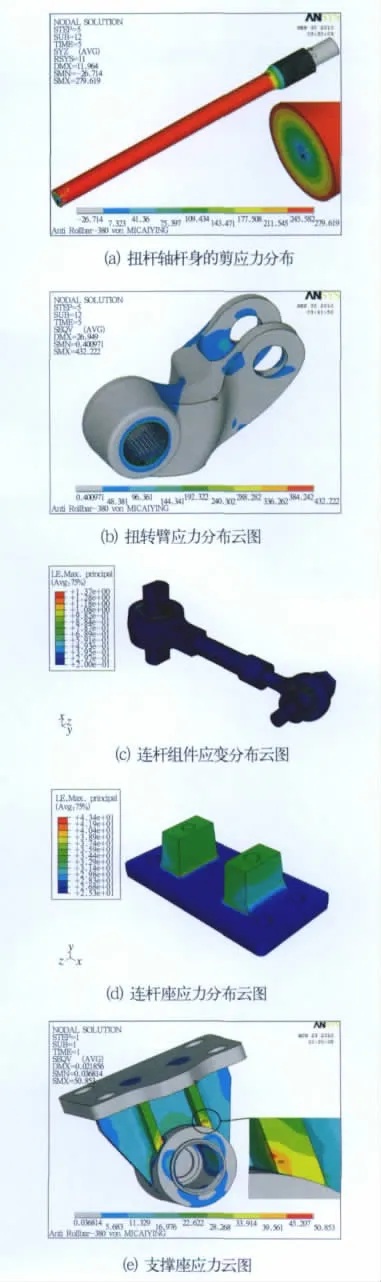

在確定某型380km/h動車組抗側滾扭桿各項性能參數時,時代新材結合近年來為龐巴迪、阿爾斯通等公司開發的類似結構抗側滾扭桿經驗的基礎上,進行了詳細的有限元計算分析,實現了其抗側滾能力與原型抗側滾扭桿一致,外形尺寸符合技術規范要求。根據380km/h動車組對抗側滾扭桿系統的要求,在21.6 k N的疲勞載荷作用下,扭桿按第3強度理論的最大SINT應力為559.994 MPa<[σ]=1 300 MPa;扭桿桿身的最大剪應力為279.619 MPa<[τ]=745 MPa;扭臂的最大von_Mises應力為432.222 MPa<[σ]=650 MPa。因此,扭桿和扭臂的靜強度均滿足設計要求;該扭桿系統其他金屬部件亦均滿足靜強度設計要求。應力分析云圖見圖7。

在強化疲勞試驗的載荷值和載荷循環次數下,扭桿軸的最短疲勞壽命達到了1 000萬次以上的無限壽命,最大應力出現在靠近退刀槽的花鍵齒根區域;最大應力扭轉臂的最短疲勞壽命達到了1 000萬次以上的無限壽命,出現在花鍵齒的中部區域。該扭桿系統其他金屬部件均達到了1 000萬次以上的疲勞設計要求。

圖7 在21.6 kN工作載荷下各零部件應力云圖

7 380km/h動車組抗側滾扭桿型式試驗

按照型式試驗大綱的要求,對某型380km/h抗側滾扭桿進行了各項性能試驗,結果表明,該型號380km/h動車組抗側滾扭桿的各項性能指標均符合技術規范要求。

7.1 380km/h動車組抗側滾扭桿剛度試驗

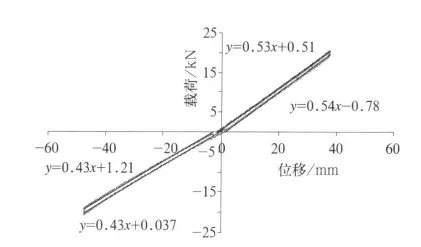

在連桿裝置處垂向載荷Fz=0~±20 k N,檢測連桿垂向位移。反復3次,分別記錄載荷位移曲線。每次加載時間間隔:不少于20 min。

剛度計算

K 為剛性系數(k N/mm),K=(K1+K2+K3+K4)/4;K1=Fz/S,在載荷0~20 k N時;K2=Fz/S,在載荷20~0 k N時;K3=Fz/S,在載荷0~-20 k N時;K4=Fz/S,在載荷-20~0 k N時。

C為整體剛度,C=KL2;其中L=1.48 m;載荷位移曲線如圖8。380km/h動車組抗側滾扭桿系統整體剛度試驗結果為1.06 MN·m/rad,完全符合設計要求。

圖8 380km/h動車組抗側滾扭桿整體剛度載荷—位移曲線

7.2 380km/h動車組抗側滾扭桿疲勞試驗

按照型式試驗大綱的要求,完成1 000萬次疲勞試驗,加載工況列于表2,各項試驗結果均符合技術要求。疲勞試驗后對扭桿系統進行探傷檢測,無任何裂紋出現。

表2 疲勞試驗要求

8 結束語

采用成熟的結構設計模式進行了某380km/h動車組抗側滾扭桿系統設計和生產,并對系統進行了有限元計算分析,結果表明,各部件的最大應力遠小于許用應力,強度滿足要求;其結構、剛度、強度及制作工藝等要求完全滿足該型號380km/h動車組車輛的運用要求。

經過1 000萬次疲勞試驗,抗側滾扭桿裝置未發生任何問題。

[1]劉文松,郭春杰.符合法鐵標準的抗側滾扭桿軸的工藝研制[J].鐵道車輛,2007,7(45):10-13.

[2]M.Cerit,E.Nart,K.Genel.Investigation into effect of rubber bushing on stress distribution and fatigue behavior of anti-roll bar[J].Engineering Failure Analysis,2010,(17):1 019-1 027.