深圳市福田站綜合交通樞紐規劃研究

覃 矞 龍俊仁 宗傳苓

(深圳市城市交通規劃設計研究中心有限公司 廣東 深圳 518034)

廣深港客運專線是連接廣州、深圳和香港的高速城際鐵路,也是國家《中長期鐵路網規劃》中提出的京廣深港客運專線的組成部分。線路北起廣州南站,經東莞、深圳至香港西九龍站,全長約142 km[1]。廣深港客運專線的建設將進一步推動珠三角區域社會經濟的合作與發展,拉近深圳與香港、廣州及內地主要城市的距離,極大地加強深圳市的對外鐵路客運能力和輻射力。

針對廣深港線在深圳境內如何設站、設一個站還是多個站、設在什么位置,以及針對特定功能和區位的高鐵車站應該打造一個什么樣的綜合交通樞紐等問題,深圳開展了一系列規劃設計和研究工作。

1 樞紐選址及功能分析

1.1 國外大都市高速鐵路樞紐布局經驗

國外大都市鐵路樞紐一般由多個車站組成,高速鐵路盡可能深入城市核心區。以高鐵樞紐建設為契機,構筑面向區域的多功能、綜合性的城市中心或副中心,已經成為國際高鐵樞紐地區建設的主流趨勢。例如,柏林有6個鐵路車站,萊特火車站就位于柏林最核心區域(見圖1),車站對面即為市政府中心;日本新干線東京站也位于東京最核心地區(中央三區)(見圖2)。這些布設于城市中心區域的高速鐵路車站,不但滿足了大量的鐵路客流向城市各區域的快速集散,也極大地增強了中心城區的人氣,成為促進中心城區快速發展的引擎。

圖1 柏林萊特站區域位置

圖2 東京站區域位置

1.2 區域和城市發展戰略及其對高速鐵路車站布局的要求

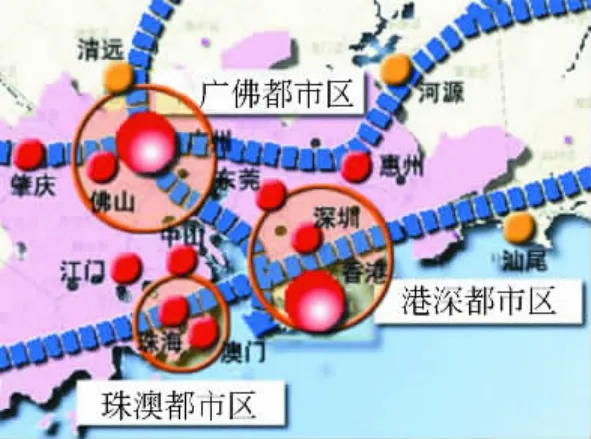

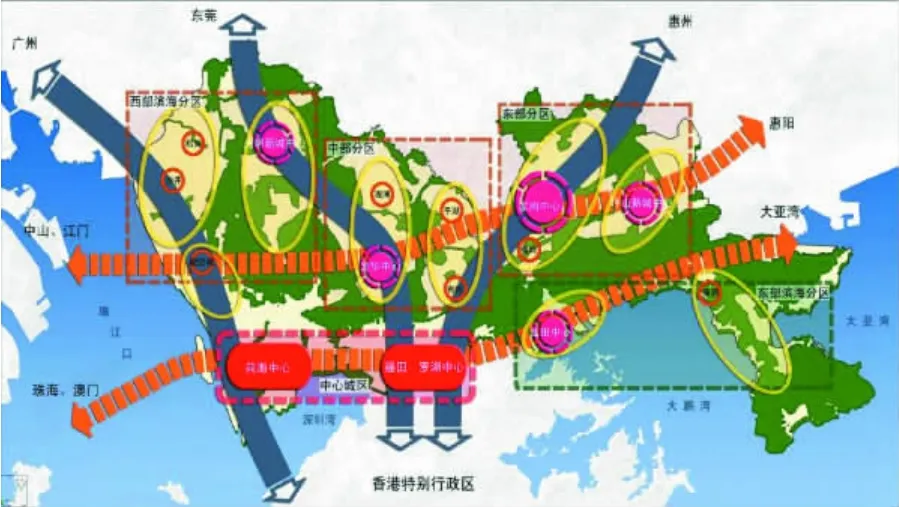

《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要(2008—2020)》提出,珠三角一體化協調發展,以提高區域整體輻射力和競爭力,并形成廣佛、深港及珠澳三大都市圈的發展格局(見圖3)。在深港合作方面,提出共建國際化大都會,創新合作機制,促進要素合理流動,在發展規劃、產業發展、基礎設施建設等方面的緊密合作,全面提高深港的區域競爭力;在城市發展方面,深圳提出“南北貫通、西聯東拓”的區域空間發展策略,并以中心城區為核心,以西、中、東三條發展軸和南、北兩條發展帶為基本骨架,形成“三軸兩帶多中心”的軸帶組團結構(見圖4)。廣深港客運專線連接廣佛、深港兩大都市圈,位于深圳中部發展軸上。上述發展戰略對廣深港客運專線車站深圳境內的選址提出了較高的要求,有必要利用廣深港客運專線建設的契機,強化區域發展脊梁,促進深港同城化的實施。同時也促進深圳中心區對珠三角地區的輻射,加強深圳在珠三角地區的中心地位,并進一步促進深圳中心區的發展。

圖3 區域發展戰略布局

圖4 城市發展戰略布局

1.3 廣深港線深圳境內設站功能需求分析

目前,國內一般城市都要求鐵路遠離城市,希望新建鐵路在城市的邊緣通過。鐵路樞紐功能非常集聚,大多數鐵路樞紐所在地也是城市的長途汽車站、公共汽車樞紐站,例如武漢站、鄭州站、天津站等。隨著我國高速鐵路的快速發展,以及區域一體化的城市發展背景,也有同行對于特大城市在多中心發展階段出現中心型鐵路樞紐的發展趨勢進行了探討,認為高速鐵路客運站地區出現了多點網絡化、專業化分工的傾向,位于城市中心的鐵路客運站交通功能得以簡化,以服務中心區直接到發客流為主,位于城市外圍的鐵路站則以服務區域為主,出現了差異化發展趨勢[2]。

由于廣深港客運專線既是國家京廣深港客運專線的一部分,承擔長途客運的功能,也是珠三角區域最重要的一條區域高速城際鐵路,承擔廣深港間短途城際客運的功能。因此,廣深港客運專線在深圳境內需要設置2個車站:一個是主要服務長途客流的車站,一個是主要服務城際客流的車站。

從區位來看,作為深圳中心區的延伸地帶和后勤基地,龍華未來將建設成為城市副中心之一。深圳市城市發展布局為組團式網狀空間結構,無論從幾何形狀還是人口分布來看,龍華均是位于深圳市的幾何中心和人口中心。京廣深港在龍華設置深圳北站,服務長途客流,有利于對全市人口的輻射。廣深港客運專線深圳北站的引入,也將帶動龍華地區的建設,促進城市副中心的形成和發展。

深圳市城市空間結構呈現明顯的組團布局特征,福田中心區雖然不是深圳市的幾何中心,但是其有著高起點的規劃。隨著中心區建設的開展,當年的規劃逐步得到實現,功能也趨于高度綜合,福田中心區逐漸成為全市的行政、文化、金融、商務中心。廣深港客運專線除承擔長途功能外,還承擔了廣州、東莞、深圳、香港之間的商務城際客流。商務城際客流出行特征研究表明,其出行目的地大都集中在以全市行政、文化、金融和商業為主的中心區,或以中心區為核心的周邊區域[3]。如果廣深港客運專線僅在龍華設深圳北站,將使商務城際客流難以迅速到達目的地,影響商務出行的效率。在福田中心區加設一個廣深港客運專線城際車站,將大大提高對商務客流的吸引力(見圖5、圖6)。

1.4 中心區設站的時間效益

目前,福田中心區在珠三角區域中的吸引和集聚能力仍不強,需加強城際鐵路、城市軌道交通等快速、大容量的交通方式,強化中心區對珠三角地區與香港的聯系、輻射,進一步提升深圳的中心地位,福田中心區設站對于強化深港合作、鞏固深港區域中心地位、更好地服務廣深港間城際客流具有重要的意義。

圖5 深圳北站對全市人口覆蓋情況

圖6 福田中心區與城市空間結構體系的協調

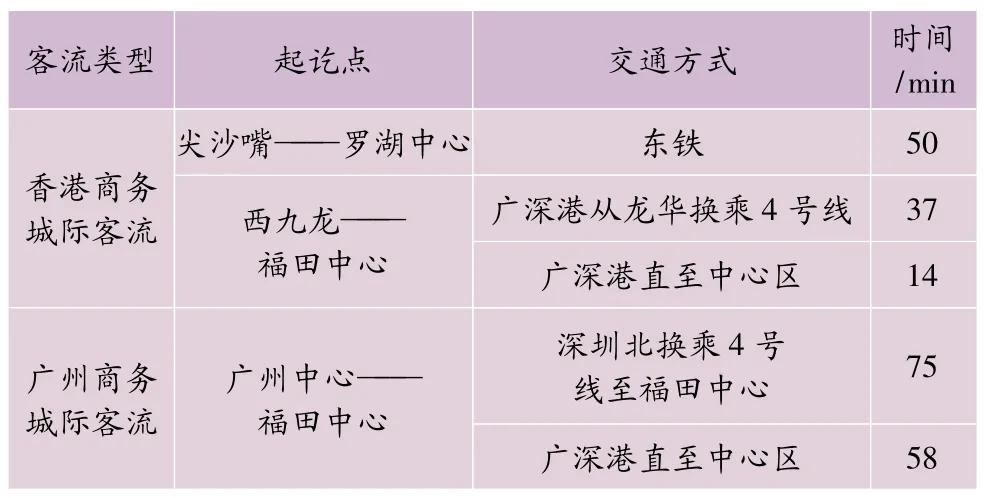

從節省客流的行程時間看,廣深兩地商務客流利用廣深港客運專線從深圳福田中心區到廣州的時間約34 min,較不設站節約時間比率26%;到香港西九龍的時間僅需14 min,較不設站分別節約13 min、36 min,節約時間比率達26%、72%。可見,廣深港在中心區增設福田站帶來的時間效益明顯,見表1。

表1 商務城際客流進入深圳中心區時間比較

因此,深圳創造性地提出將廣深港客運專線引入福田中心區并設福田站,集軌道、常規公交、出租車等多種交通方式換乘為一體,共同組成深圳市最重要的中心型的鐵路客運樞紐。

2 樞紐規劃方案

2.1 規劃理念

福田站作為深圳市最重要的鐵路車站之一,項目本身意義重大,對促進廣、深、港中心區的聯系,提升福田中心區在珠三角的地位具有重要意義。但是,福田中心區現狀發展已比較成熟,周邊道路交通已經基本飽和,車站選址用地也很有限。廣深港福田站的引入將使周邊交通出行特征產生根本的變化,原有道路交通設施將無法滿足高速鐵路城際站引入后的客流疏解要求,福田站的引入在帶給中心區巨大發展機遇的同時也帶來了很大的挑戰。因此,中心型鐵路樞紐的規劃不能采用傳統的城市外圍鐵路樞紐大而全、集聚規劃的思路,要采用新的規劃理念及措施,以此來破解把高速鐵路車站引入城市中心區帶來的交通、環境影響等難題。

1)形成以城市軌道交通為核心的公交接駁換乘系統。鑒于市中心區位置敏感、用地緊張、本身交通壓力巨大,其接駁系統應主要依托中心區發達的軌道交通網絡,構筑以軌道交通為主導、常規公交為輔助、出租車為補充的高效的公共交通接駁系統,并嚴格控制公交首末站及出租車接駁場站的設施規模。

2)簡化接駁方式。考慮到中心區道路交通的壓力,不鼓勵個體交通接駁,不引入長途汽車接駁,僅設置少量即停即走的地面小汽車接駁點。

3)完善慢行系統的接駁。充分利用中心區道路系統以及地上地下人行空間,完善樞紐周邊步行系統,設置自行車接駁設施,增加樞紐直接銜接周邊物業的出入口,利用地面綠道、地下人行通道和人行天橋3層系統將樞紐乘客直接疏散到周邊地區和物業。

2.2 全地下的高鐵福田站規劃方案

鑒于福田中心區的特殊區位,為盡量減少高鐵車站設置對中心區景觀及環境品質的影響,有效解決因鐵路穿越城市中心區帶來的噪聲干擾、環境污染、土地占用、征地拆遷等難題,經深入比選,規劃將福田站設置于中心區益田路地下3層,車站深度達32 m。車站周邊高樓林立,距離西側高層建筑最小距離僅14 m,建設難度極大,這是我國第1座位于城市中心區的地下高速火車站(見圖7),開創了我國鐵路建設史上的先河,對于國內今后將國家鐵路引入城市中心區地下將起到重要的示范作用[4]。

圖7 福田站全地下布局效果

2.3 發達的城市軌道交通網絡接駁方案

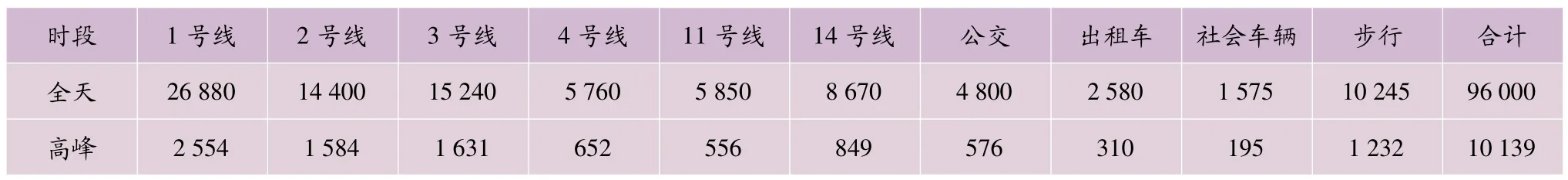

福田站規劃確立了以城市軌道交通接駁為主導的理念。針對原中心區城市軌道交通網絡規劃方案進行了調整,使2、3、11、14號線圍繞福田站設置車站。希望構筑發達的軌道交通網絡接駁福田站樞紐,使鐵路與城市軌道交通形成便捷換乘,為乘客提供更加舒適、便捷的出行選擇。優化后的中心區軌道網由廣深港客運專線及軌道 1、2、3、4、11、14 號線共 7 條縱橫交錯的軌道線路共同組成(見圖8),布設了10個軌道車站接駁福田站,構成樞紐的核心接駁體系,預計承擔廣深港福田站80%的換乘客流(見表2)。

圖8 優化后中心區規劃軌道接駁方案

表2 廣深港福田站接駁客流預測(單向)人次

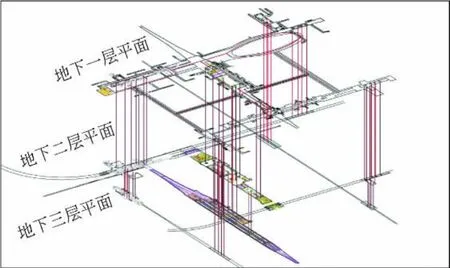

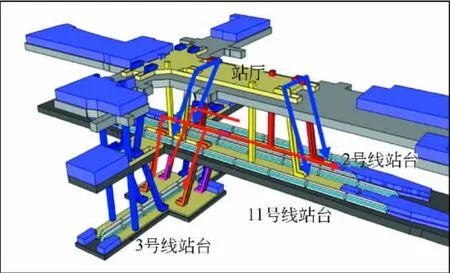

從空間關系看,樞紐為全地下3層軌道交通綜合樞紐,地下1層為綜合換乘大廳,地下2層為2號線福田站及會展中心站、11號線福田站、1號線會展中心站及購物公園站,地下3層為地鐵2號線市民中心站、3號線福田站及購物公園站、4號線會展中心站、國鐵福田站。樞紐軌道間客流通過地下1層進行銜接換乘(見圖9),考慮到軌道交通2、3、11號線間換乘量較大,需要盡量做到便捷,采用同站臺換乘布置(見圖10)。

圖9 樞紐軌道間客流換乘組織

圖10 軌道交通2、3、11號線換乘客流組織

同時,受軌道交通線路坡度、立體交叉等影響,部分軌道交通車站之間距離相對較大,為了達到乘客在各功能區之間的換乘、步行的舒適度,在地下1層設計有6組自動步道,以此來提升服務檔次(見圖11),緩解旅客壓力,體現以人為本的規劃理念。

圖11 地下1層自動步道布置

2.4 高效的常規道路交通接駁系統

中心型鐵路樞紐接駁方式相對要簡化,應以軌道接駁集散客流為主,常規公交接駁為輔,私人接駁交通方式則盡可能限制。但考慮到廣深港客運專線商務客流多的特點,以及軌道交通11號線機場客流的需求,樞紐對接駁交通的服務水平要求很高,還需要適當考慮出租車和小汽車即停即走的接駁設施。

根據預測,常規道路交通接駁設施承擔樞紐8%的接駁客流量。遵循車流、人流分離的布局理念,結合需求分布、地形條件及利用地面綠化布置,圍繞福田站、軌道交通11號線,分散布置常規公交、出租車場站,形成立體化的接駁換乘系統,希望能夠高水準、高效率地疏散客流。

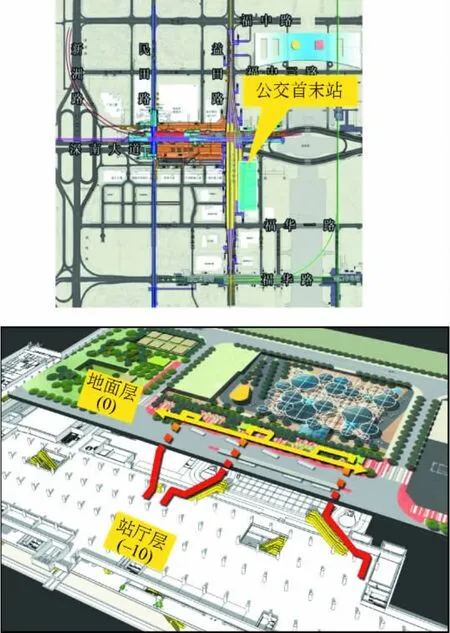

1)常規公交接駁方案。公交場站布局在充分利用既有設施的基礎上,審慎確定公交首末站位置及規模,減少場站過多對中心區的影響。結合中心區公交線路覆蓋完善的實際情況,及公交客流的分布情況,在充分利用過路公交剩余能力的基礎上,在益田路東側的綠化帶內設置公交首末站,主要服務國鐵客流。該首末站對不同方向的車流,由不同的出入口及車道邊進行組織,客流通過樓扶梯可以很方便地進入國鐵福田站站廳(見圖12)。

圖12 公交場站空間布局及客流組織

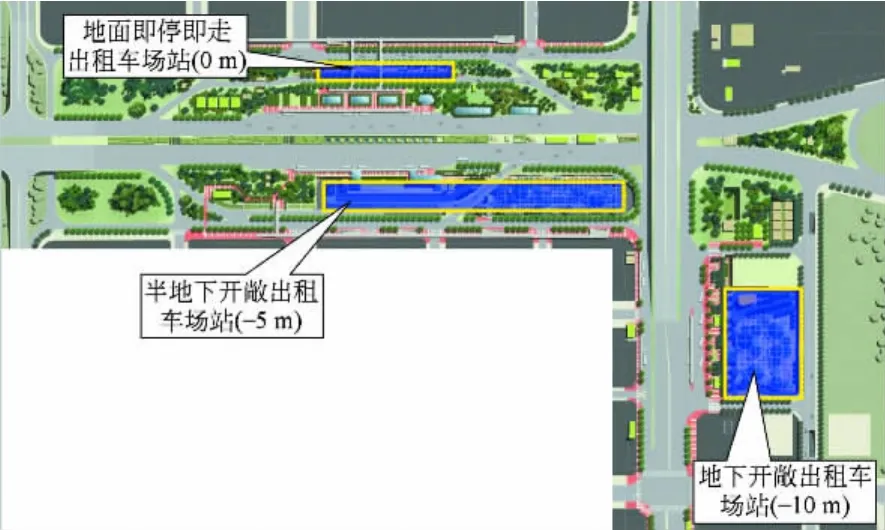

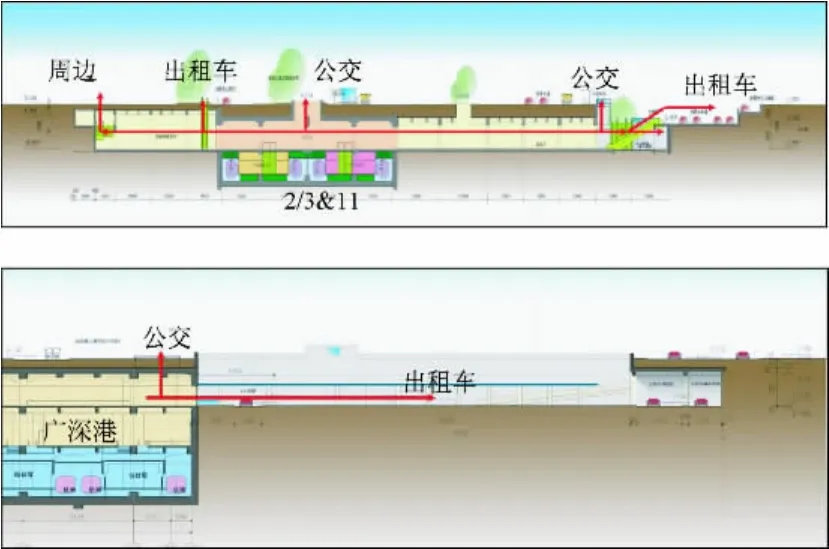

2)出租車接駁方案。出租車主要為國鐵福田站和11號線(機場快線)服務,在設施布局中,考慮盡量減少對中心區景觀的影響,并與現有道路系統和設施條件緊密結合,因地制宜設置。由于樞紐接駁客流相對分散,出租場站分別在深南大道兩側及益田路東側綠化帶分散布局。其中,深南大道北側綠化帶設置地面出租車即停即走場站;深南大道南側結合地形及南面綠化帶,在地下-5 m層,集中設置具有一定排隊長度的開敞式出租車接駁場站,主要服務軌道交通11號線及國鐵客流;在益田路東側市政公園-10 m層靠近國鐵福田站,設置集中的開敞式出租車場站,主要服務國鐵客流。

圖13 出租車接駁布局方案

圖14 出租車布局剖面及接駁換乘流線組織方案

3)社會車輛接駁方案。鑒于中心區用地緊張,交通本身壓力很大,福田樞紐不鼓勵小汽車接駁,不新建停車場,而是利用周邊現狀的2座大型停車場——市民廣場地下停車場(2100個車位)和建設中的深交所地下停車場兼顧樞紐接駁停車需求,并規劃了該兩座停車場與樞紐的聯絡通道。

在樞紐周邊道路上,根據需求分布及步行系統條件,設置了一系列與出租車合用的即停即走接駁點,每個點可停靠2~8輛小汽車,方便需要的乘客。

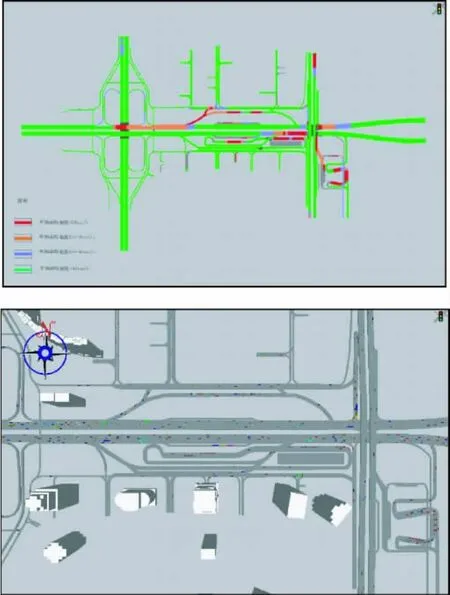

2.5 接駁交通微觀仿真評估

鑒于城市核心區設置高速鐵路車站的敏感性,需要審慎評估樞紐建成后接駁交通對中心區道路交通的影響。傳統樞紐規劃設計評估方法存在一定的局限性,借助“動態車流仿真模擬”這一輔助設計手段,通過仿真模擬,則可以直觀地觀察各種流線,從而改善交通組織,優化設計方案。動態車流仿真模擬是通過VISSIM微觀交通流仿真系統建立樞紐及周邊地區道路微觀仿真模型,對影響范圍內的各種交通因素進行方案測試與評估。

通過對福田站綜合交通樞紐接駁規劃方案的仿真建模,測試遠期超高峰狀況下的交通運行狀況。微觀仿真顯示,樞紐建成后,平峰時段大部分公路段運行處于通暢水平,局部路段基本暢通,路口飽和度均在0.8以下;晚高峰超高峰(18∶30—19∶00)時段大部分路段運行處于基本通暢水平,局部路段車速小于20 km/h,路口飽和度均小于0.95,未達到堵塞程度,片區路網整體交通運行狀況較好,路網車速及延誤等在可承受范圍內;樞紐接駁交通對深南大道及益田路的影響較小,各項運行指標在可接受范圍內[5]。

圖15 樞紐接駁交通微觀仿真評估結果

3 結語

隨著我國鐵路客運專線及區域城際軌道交通的快速發展,城市綜合客運體系將不斷完善,類似福田站的位于城市中心區的中心型鐵路客運樞紐將不斷涌現。對這類樞紐的規劃理念和認識也將不斷變化和深化。希望筆者提出的福田站綜合樞紐的規劃設計理念及方案,能給在城市中心區構筑高效率、高水平的綜合交通樞紐的城市和同行們有所借鑒。

[1]國家鐵路深圳地區布局規劃[R].深圳:深圳市城市交通規劃設計研究中心,2007.

[2]王昊,胡晶,趙杰.高鐵時期鐵路客運樞紐分類及典型形式[J].城市交通,2010(4):8-9.

[3]廣深港客運專線龍華—皇崗段交通詳細規劃[R].深圳:深圳市城市交通規劃設計研究中心,2007.

[4]深圳市福田站區綜合規劃[R].深圳:深圳市城市交通規劃設計研究中心,2007.

[5]深圳市福田站綜合交通樞紐道路交通微觀仿真[R].深圳:深圳市城市交通規劃設計研究中心,2009.