接觸網內置式補償裝置性能及檢測

徐 磊

(上海軌道交通維護保障中心供電公司 上海 201103)

1 內置式補償裝置

1.1 工作原理

內置式補償裝置通過在等徑圓管支柱內的上方固定一個導向輪,將新型鉛合金墜陀放置在圓管的C型錨柱內,并用鋼絲繩提吊,經導向輪懸掛于支柱上端腕臂結構中的棘輪上。同時,在等徑圓管支柱側邊上開有安裝檢修槽,以方便日常維修。該裝置使傳統外露的墜陀串隱蔽在錨柱內,取消了接觸網在補償系統部分龐雜繁瑣的外在設置,形成視覺上的整齊統一,解決了因墜陀外置影響城市美觀的問題。

1.2 組成結構

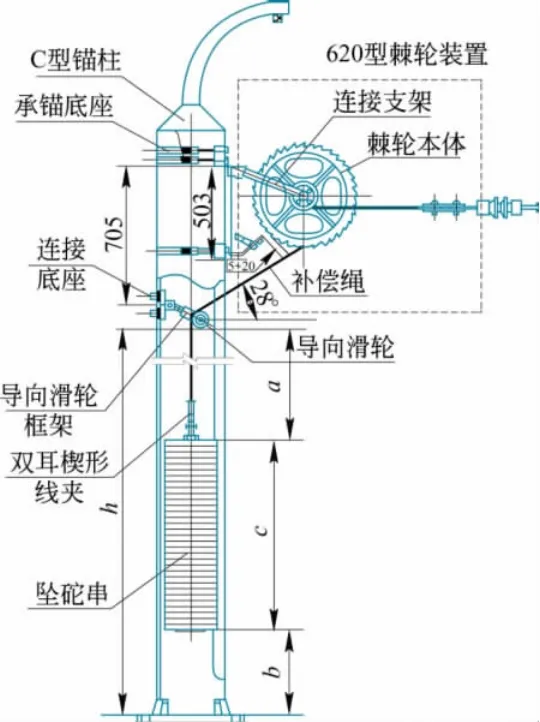

圖1 內置式補償裝置結構

圖1所示的是內置式補償裝置的結構,包括支柱、導向輪、補償墜陀、補償繩、棘輪、制動卡塊和連接零件等。a和b是反映補償裝置性能的重要參數,a為導滑輪下緣至墜陀上平面的距離,b為墜陀下底面至錨柱底板的距離。支柱為等徑圓管支柱,且側邊開有安裝檢修槽(見圖2(a));導向輪裝在支柱內的上方,除改變受力方向外,還可省力和移動位置(見圖2(b));補償墜陀采用鉛合金制成,每塊約重16 kg,呈中間開口的圓餅狀;棘輪本體的大輪直徑為566 mm,小輪直徑為170 mm,傳動比為1∶3,且在斷線時可以自由轉動(見圖2(c));補償墜陀采用鉛合金制成,每塊約重16 kg,呈中間開口的圓餅狀(見圖2(d))。

圖2 內置式補償裝置

1.3 使用特點

內置式補償裝置適用于長度在750~1500 m的戶外錨段,具有快速制動的功能,可防止在斷線時墜陀串落地而造成事故擴大,恢復困難的戶外錨段;棘輪“補償裝置+轉向輪”的動作靈活,滿足傳動效率不小于97%的要求;強度大,占用空間小,耐腐蝕。雖然該裝置因增加導向輪而產生一定的滯后現象,但線索張力完全滿足鐵道部標準TB 10009—2005《鐵路電力牽引供電設計規范》的要求。

2 分析測試結果

從2010年2月起,上海軌道交通供電公司接觸網檢修車間對所管轄范圍內的內置式補償裝置的線路進行了為期半年的跟蹤測試,并由專人負責做好數據采集和比對工作。選取7號線北延伸段美蘭湖站—潘廣站區間的1~2個大跨距錨段進行了實際弛度、b值及偏移量的測量工作,以評價裝置性能,見圖3。

圖3 錨段的平面布置

2.1 a、b 值的測量與分析

測量值可由以下關系式得出:

式中,錨柱槽下緣至錨柱底板的距離為常數1175 mm。

式中,c為墜陀上平面至墜陀下底面的距離,通常取1150 mm;h為導向輪下緣至錨柱底板的距離常數,承力索下錨為5590 mm,接觸線下錨為4610 mm。

a即可通過式(2)得出,有

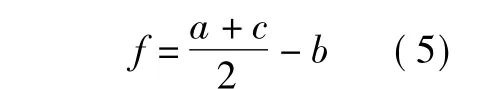

在式(2)~式(4)中,下標“實”表示實際值,下標“測”表示測量值。將式(1)換算出的b值與溫度單獨列出,建立表1,并根據其繪制出下錨b值隨溫度變化的曲線(見圖4)。

從圖4中可以清晰地看出其具有以下特點:

1)b值隨溫度的升高而減小。承力索在溫度變化時,可具有一定的弛度,因此其b值隨溫度的變化不是很明顯;而接觸線在溫度變化時,其弛度要保持基本恒定(變化量較小),因此其補償效果更明顯。從上述分析可知,補償器的實測b值滿足設計要求。

2)一般相鄰的b承比b觸值高。由于線索錨柱在線路中通常采取“承—觸—觸—承”的順序布置,從而造成相鄰承力索錨柱比接觸線錨柱長一個標準跨距(35~50 m)以上,這就會使b承比b觸值高。雖然有其他多種因素影響,但從圖4中可以清晰地看出,實際情況下的下錨b值也符合這一點。

3)位于曲線段中的下錨b值會有明顯的減小。由于在曲線段,接觸線的定位器在溫度變化時會因接觸線伸長(或縮短)而沿接觸線發生偏轉,從而使接觸線產生張力增量;承力索也會因溫度變化,造成旋轉腕臂改變方向,產生張力增量。在通常情況下,b值具有隨張力增大而減小的特點,這就是為什么曲線段中b值會有明顯減小的原因。

2.2 弛度的測量與分析

圖4 下錨b值隨溫度變化的曲線

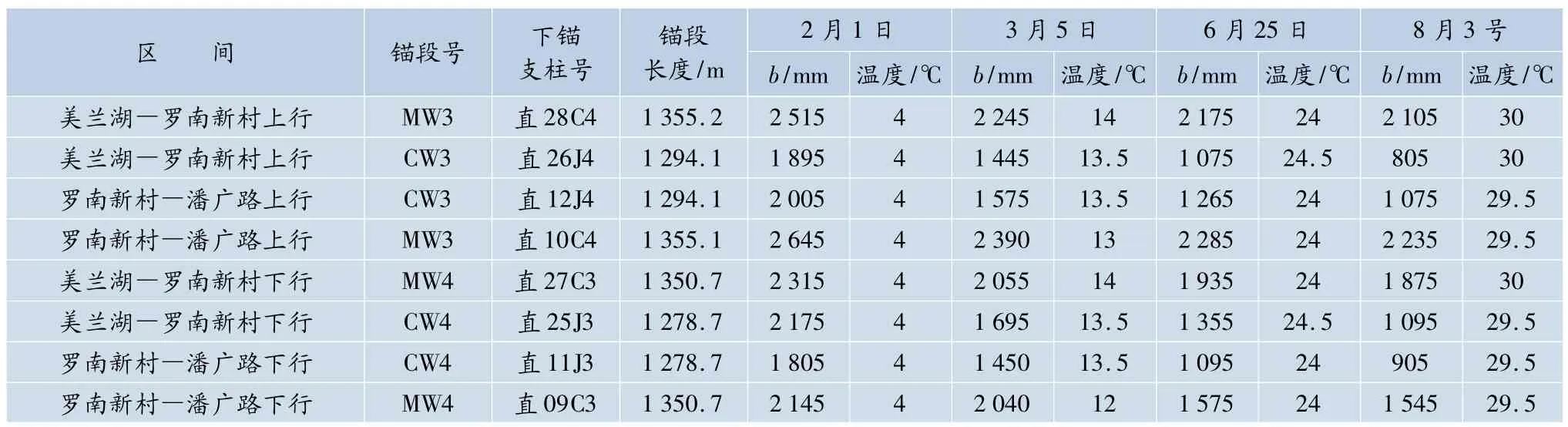

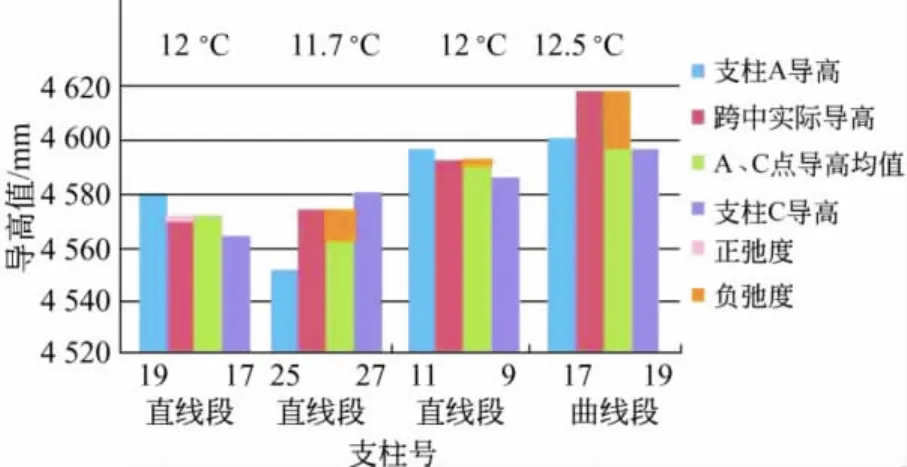

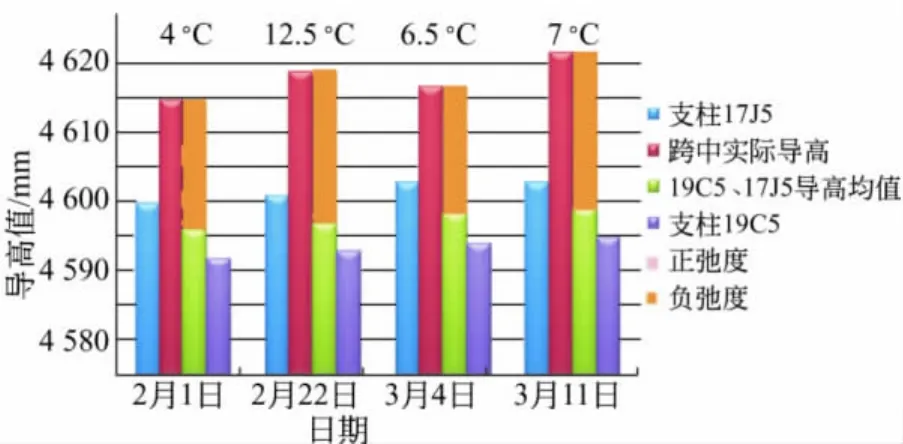

通過選取4次測量的8個接觸線下錨的導高值,并按照圖5所示方法,采用下式計算得出一個錨段內隨溫度變化的弛度,有

圖5 弛度的測量

式中,f為跨中弛度,mm;a、c為兩懸掛點的導高,mm;b為跨中點的導高,mm。

從表2中可見,新線的跨中弛度大多數都處于負弛度狀態,且弛度幅度平均只有7.5 mm左右,所以對線路的影響不大,符合設計要求。

表1 b值對比

表2 弛度隨溫度變化 mm

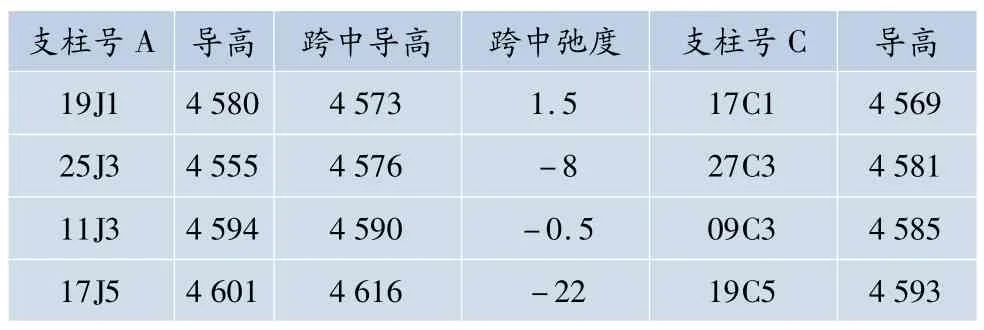

1)為了進一步研究,可從表2中選取2月22日一欄建立反映這天弛度變化的表3,并繪制出不同區段下錨支柱的導高和弛度隨錨段長度變化情況(見圖6)。從圖中可以清晰地看到利用式(5)中A、C點導高均值與實測跨中導高之差得出的跨中弛度,用橙色立柱表示。在直線段處,隨錨段長度增大,跨中弛度變大;而在曲線段處,跨中弛度明顯比直線段要大。所以,這就要求檢修人員在日常維護設備時,關注長錨段和曲線段內的跨中弛度變化,視情況對a、b值進行調整,以確保弓網的安全。

表3 2月22日的弛度變化情況 mm

圖6 2月22日的弛度變化

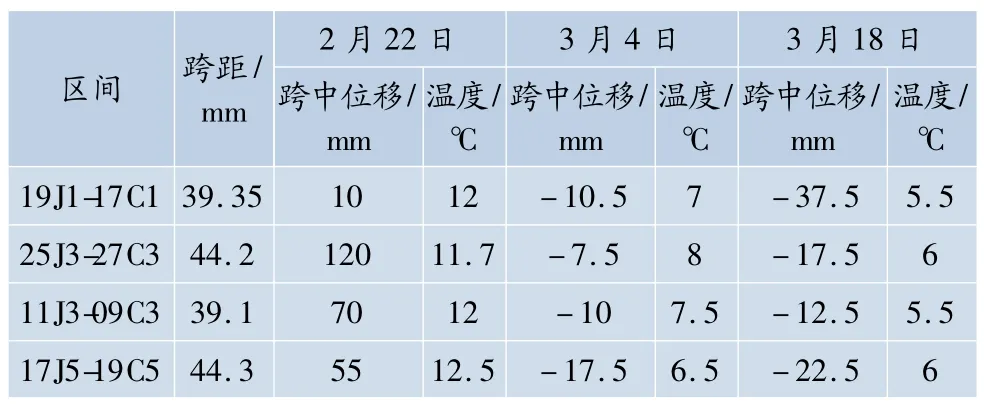

2)再從表2分別選取直線段中的同一區段(支柱27C3~支柱25J3)和曲線段中的同一區段(支柱19C5~支柱17J5)繪制圖7和圖8。通過分析可得出:雖然新線弛度變化小,在測量上存在一定誤差,但還是能看出在同一區段內跨中存在隨溫度升高、弛度變大的特點。這就要求檢修人員隨時注意由于溫度驟變而產生跨中負弛度的情況,做好調整補償裝置的準備。

圖7 支柱27C3~25J3的弛度變化(直線段)

圖8 支柱19C5~17J5的弛度變化(曲線段)

綜上所述,跨中弛度變化具有以下特點:曲線段跨中弛度比直線段跨中弛度要大;跨中弛度隨半錨長度變長而變大,反之變小;跨中弛度隨溫度升高而變大,反之變小;新線中多存在跨中負弛度;當溫度劇烈升高時,在跨距中往往形成負弛度,反之,當溫度驟降時,會形成正弛度;在鏈形懸掛中,接觸線的正弛度一般不大于150 mm,負弛度一般不大于100 mm;線索質量變化也會對跨中弛度產生一定的影響,這就要求檢修人員加強對磨耗嚴重區段弛度的檢測工作。

2.3 偏移測量與分析

選取2月22日、3月4日和3月8日的跨中位移、現場溫度及跨距的數據,見表4。

表4 跨中偏移與溫度變化

由于溫度、跨距、敞開段風力等諸多因素都會影響跨中偏移,所以情況相對復雜。筆者針對溫度變化對跨中偏移的影響進行簡要分析,可以看出溫度的變化會引起整個接觸線及腕臂的運動,從而產生跨中偏移;向下錨位置方向偏移為正,向中錨方向偏移為負。

3 制定檢調規程

3.1 檢測方法

3.1.1 弛度、偏移的測量方法

4人為一組,其中1人負責協調及記錄,1人負責測量導高、拉出值,2人負責測量跨距、偏移。首先,按照接觸網平面布置圖找到所要測量的錨柱,記錄支柱號、錨段號及現場溫度,測量導高的人員測量錨柱定位點A的導高及拉出值,并在鋼軌外側做出標記,以便下次測量偏移使用;其次,順線路找到下個錨柱處,并按以上方法測量出下錨柱定位點C的導高及拉出值,測量實際跨距的人員使用鋼卷尺測量兩點間的跨距并記錄;再次,根據跨距長度找到跨中B點,測量出其導高、拉出值;最后,回去再按照圖5及式(5)填寫實際弛度。

3.1.2 a、b 值的測量方法

由于上海地處溫帶地區,溫度對b值的要求較高,所以測量b值對檢測下錨裝置的性能十分重要。由于內置式下錨圓管支柱側邊開有安裝檢修槽,所以為方便起見,在實際測量b值時,可測量墜陀下底面至錨柱槽下緣的長度b測(通常墜陀下底面在錨柱槽下緣之上時取正值,在之下時取負值)。回去再按照圖5所示及式(1)、式(5),得出實際的 a、b值。

3.2 b值調整規程

3.2.1 作業準備

作業人員有6人,1人負責指導及安全,2人操作,1人傳遞物品,2人扶持。工器具有緊線器、卸夾、伸縮梯、旗桿繩、鋼絲繩套、手板葫蘆、常用五金工具、對講機、工具包、油桶、棉布等,測量器具有溫度計、鋼卷尺、軌距尺、激光測距儀,安全用具有安全帶、安全帽、反光背心、柔性驗電器、柔性驗電棒。另外,準備好接觸線或承力索下錨安裝圖、接觸網平面布置圖。

3.2.2 作業程序

1)向行調申請允許作業命令,行調下達準許作業命令后,方可進入區間施工。

2)在作業區段最前方,對上下行線路進行驗電,驗明無電后接地線掛設,不要將接地棒掛設在回流軌上。

3)調整過程如下:兩人將伸縮梯靠穩在下錨瓷瓶絕緣子前方的三聯板上,一人上去在線索的合適位置安裝一個楔形緊線器,而將2 m的鋼絲繩套牢在三聯板內,鋼絲繩的另一頭裝上一個卸夾,再將3 t手板葫蘆掛在卸夾內;一人爬上下錨支柱,將6 m的鋼絲套套牢在下錨角鋼上方處,再將1.5 t手板葫蘆掛在鋼絲套內,而主吊鉤從下錨開槽內順勢放入,用兩個小型卸夾與單環桿本體相連;將3 t手板葫蘆的主吊鉤與6 m的鋼絲繩連接,并略微收緊;根據實測溫度和接觸線或承力索下錨安裝圖(見圖9),計算得出墜陀串需要調整的長度(實際調整的長度要比計算值增加10%以上);搖動1.5 t手板葫蘆,緩慢提升(下放),使墜陀串調整到位;拆卸雙耳楔型線夾的連接銷釘,取出內部舌頭,抽出墜陀串鋼絲繩至所需調整的位置,并做補償繩回頭;按原樣裝好雙耳楔型線夾,緩慢卸載兩個手板葫蘆,直至不受力,最后拆卸掉所有器具;觀察調整后的補償裝置是否到位(復查b值),墜陀串不碰撞錨柱內壁,且偏移錨柱中心線偏差控制在2 mm;最后綁扎回頭,并給導向滑輪上油。

4)工作結束,負責人對人員、工器具及材料進行清點,拆除接地線后撤離現場。

5)消令登記。

3.3 質量標準

圖9 雙接觸線內置式補償下錨安裝

補償裝置的a、b值應符合安裝曲線,在極限溫度范圍內不小于200 mm,誤差不得超過±100 mm;大小輪鋼絲繩圈數應符合設計要求,不得重疊,棘輪、導向輪轉動應靈活;制動裝置應可靠,其制動塊與棘輪齒間的距離為7~15 mm。適當調整墜陀限制架活動孔中的螺栓位置,使限制導管處于垂直狀態,從而保證固定墜陀串的抱箍在限制導管中上下能自由移動且不卡滯;墜陀串在支柱中心線上,偏差2 mm,墜陀應完整,墜串排列應整齊、升降自如,其缺口應互相錯開180°;補償繩不得有接頭、松股、斷股、銹蝕等缺陷;所有連接螺栓必須按要求緊固;小輪鋼絲繩長約12 m,大輪鋼絲繩的長度為小輪鋼絲繩長度的2/3;導向輪與補償繩、支柱開口中心面三者重合,偏差5 mm。

4 實際案例分析

4.1 檢調設備參數

在上海軌道交通7號線戶外段羅南新村—美蘭湖區間,接觸線和承力索下錨均采用內置式補償裝置。其中,鉛墜陀串采用50塊鉛墜陀交替疊放,其參數可參見本文2.1節中a、b值測量與分析的數值。

4.2 檢調全過程

在7號線美蘭湖存車線上行96J2D2(半錨長度約為730 m)的下錨處,當戶外實測溫度33℃時,測得墜陀上底面至錨柱槽下緣高度為25.3 cm(16 kg墜陀約11片),通過推算可知此時墜陀下底面至錨柱底板的距離(b值)為30 cm左右。然而通過查閱圖9可知,溫度每升高1℃,墜陀串將下降4 cm左右,所以如果不及時調整,一旦溫度再升高,就會超過b值不得大于20 cm的規定。因此,此次決定將b值上調40~50 cm。

理論規定(查閱圖9):在35℃時,墜陀上面至錨柱底板高度為225 cm,通過計算可知b≈110 cm,也就是說,墜陀串應上提75 cm左右(33片);在40℃時,b≈95 cm;如果中午錨柱內的溫度達到45℃,b≈75 cm。

總之,此次調整在極限溫度45℃時安全可靠,但與理論值還有差距,尚需探討。

5 結語

筆者分析了上海軌道交通內置式補償裝置的結構及特點。結合接觸網a、b值理論,對上海地鐵戶外新線段內置式補償裝置的性能進行研究。結合在7號線中對裝置的檢測和調整,制定出相應的檢測標準和b值檢調規程。通過以上分析,指導檢修人員科學、合理地針對內置式補償裝置進行檢調,做到在溫度變化劇烈時加強步行巡視力度,確保設備的安全運行。

[1]中鐵電氣化勘測設計研究院.高架橋接觸網支持結構中補償墜陀內置錨柱[G].天津,2006.

[2]于小四.電氣化鐵道接觸網實用技術指南[M].北京:中國鐵道出版社,2009:112-134.

[3]于萬聚.高速電氣化鐵道接觸網[M].成都:西南交通大學出版社,2002:140-150.

[4]張萬里.接觸網工技術問答850題[M].北京:中國鐵道出版社,1998:477-503.

[5]吳樹偉.淺析武廣客專彈性鏈形懸掛中負弛度問題[J].電氣化鐵道,2010(1):36-38.

[6]衛永剛.接觸網補償裝置定滑輪存在問題及解決方案[J].電氣化鐵道,2010(2):41-42.

[7]鐵路電力牽引供電設計規范[S].北京:中華人民共和國鐵道部,2005:54-70.