高血壓基底節腦出血治療方式及預后的對比研究

牛劍平, 秦治剛, 朱萬安, 張 環, 房曉萱

高血壓腦出血(hypertensive intracerebral hemorrhage,HICH)是腦卒中里病死率和致殘率都較高的疾病,雖然本病僅占首次腦卒中患者的10% ~15%,但30d病死率卻高達35% ~52%,其中半數死亡發生在最初2d內[1]。國內外多年來一直在探究其有效的治療方法,但至今仍無統一認識。本研究對近3年來在我院行單純保守治療、開顱血腫清除術和微創組(CT定位下鉆孔血腫引流術)的基底節出血的病例進行回顧性總結,比較不同治療方式的有效性。

1 材料及方法

1.1 病例入選標準和排除標準 入選標準:(1)頭部CT證實為基底節區腦出血;(2)出血量>30ml,或GCS評分≤13分,具有嚴重神經功能障礙;(3)發病至入院<72h;(4)已達到手術指征,其中不同意手術,行保守治療的;排除標準:(1)已證實由動脈瘤、腫瘤卒中或血管畸形等導致的出血;(2)初始GCS<6分;(3)具有其他嚴重基礎性疾病,并影響預后的;(4)凝血功能障礙,或嚴重出血傾向;(5)家屬或患者要求放棄治療。

1.2 一般資料 病例為從2008年1月 ~2010年10月,在我院符合入選及排除標準的患者,共計123例,男女比例2.84∶1,年齡38~85歲,平均 58.08±3.65歲。臨床表現為突發局灶性神經功能缺損,可伴進行性加重或意識障礙。既往明確原發性高血壓病史111例(占90.2%),入院時高血壓1級28例,2級49例,3級66例。

1.3 方法 按照治療方式分為保守治療組25例、開顱血腫清除術組40例及微創組58例。內科保守治療主要給予降低顱內壓、營養神經、控制血壓、抗感染、維持水電解平衡及防治并發癥等處理;開顱組與微創組除用常規的內科治療方法外,還接受開顱血腫清除術及微創治療。

2 結果

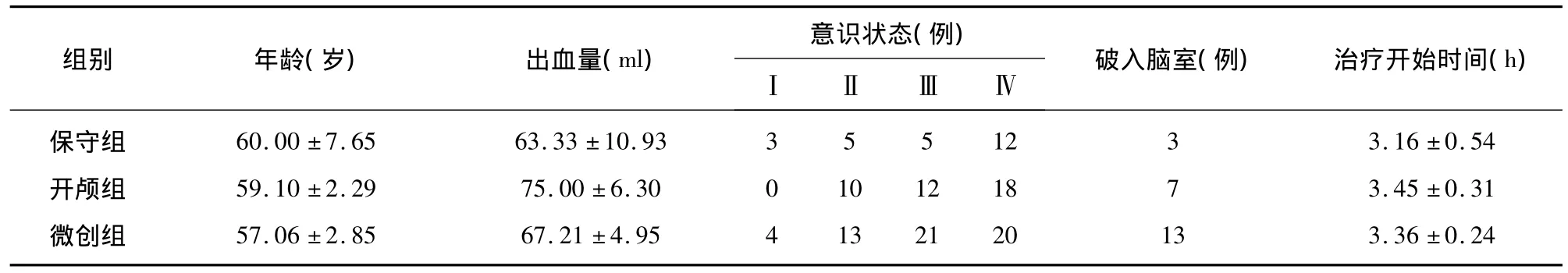

2.1 基本情況比較 見表1。參考《王忠誠神經外科學》,根據GCS評分將患者意識分為5級:清醒(Ⅰ,14~15分),嗜睡 (Ⅱ,13 分),淺昏迷(Ⅲ,10 ~12 分),中昏迷(Ⅳ,6~9分),深昏迷(Ⅴ,3~5分),其中本次研究未入選深昏迷(Ⅴ)病例。

表1 3組基本情況的比較

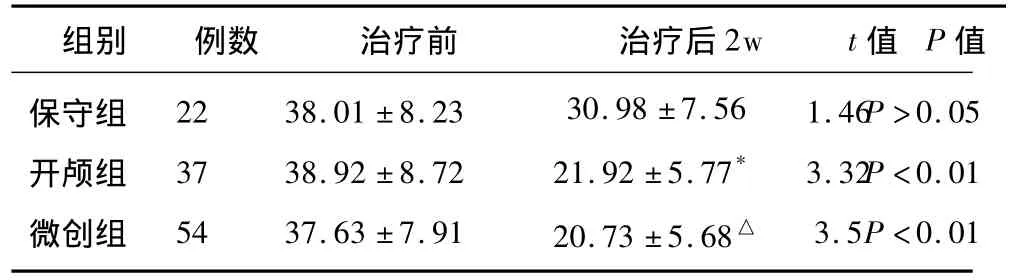

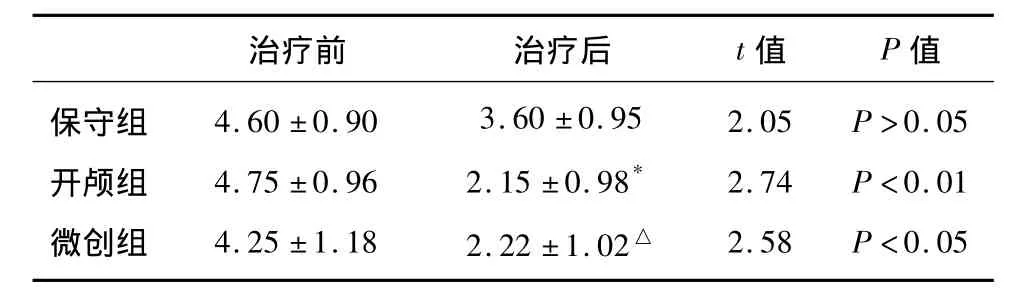

2.2 治療2w時臨床神經功能缺損程度比較 經過治療2w后保守組例3死亡,開顱組例3死亡,微創組例4死亡。生存113例。對3組中生存病例治療2w后的臨床神經功能缺損程度進行評價,并比較治療前情況。分析結果見表2~表4。

表2 治療2w后3組神經功能缺損程度比較

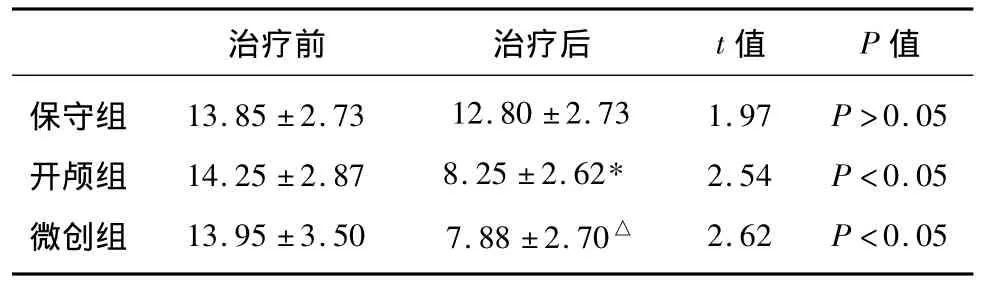

表3 治療前后語言功能比較

表4 治療前后肢體肌力比較

2.3 再出血發生的情況 共有17例患者住院期間出現同側基底節區血腫擴大或再出血,總體再出血發生率13.82%。其中,保守組4例發生血腫再擴大,發生率16.00%,均死亡;開顱組4例發生再出血,發生率10.00%,病死3例;微創組9例,發生率15.52%,病死6例。因為再出血事件與多種因素相關,所以建議以更大樣本建立logistic回歸模型,行進一步研究。

2.4 治療2d血腫清除量、血腫消失時間比較 血腫清除量及消失時間均根據患者復查頭部CT情況進行計算得出。保守組血腫消失時間平均16.9±11.8d;開顱組2d血腫清除量約73.54% ±10.21%,血腫消失時間3.95 ±0.89d;微創組首次血腫清除量約44.18% ±8.75%血腫消失時間5.89±0.92d。顯示手術組及微創組血腫清除量及血腫消失時間明顯優于保守組。

2.5 住院時間的比較 病例資料中共16例院內死亡,包括保守組5例,開顱組4例,微創組7例,其余均以好轉或治愈出院。保守組、開顱組及微創組病例平均住院時間依次為32.50 ±3.98,24.51 ±3.79,22.48 ±4.31d,方差分析得 P<0.05,行 SNK-q 檢驗,保守組與兩手術組均 P <0.05,而開顱組與微創組P>0.05。可認為保守組住院時間長于兩手術組。

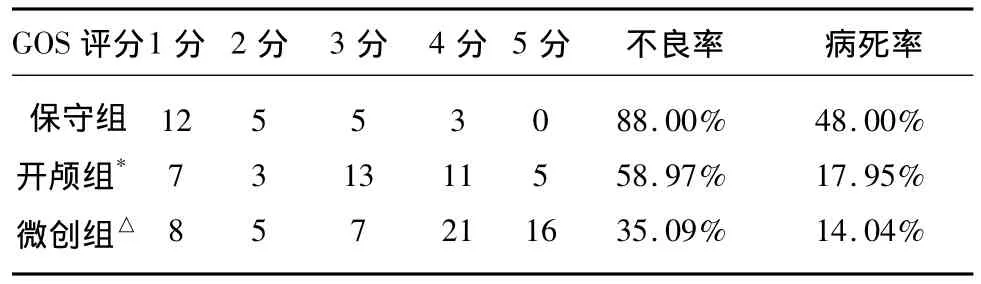

2.6 隨訪資料的比較 HICH主要轉歸指標為6個月的死亡與殘疾(GOS)發生率[1],GOS評分:5分,狀態良好,能正常工作與生活;4分,輕度缺陷,生活基本自理,能在保護下工作;3分,重度殘疾,意識清楚,但生活不能自理;2分,持續植物生存,長期處于昏迷、去皮質或去大腦強直狀態;1分,死亡。本組123例中共有121例在6月時得到隨訪,隨訪率98.37%。同時在隨訪中發現,發生血腫擴大或再出血的病例中預后不良16例,病死13例,其不良率與病死率均高于未發生再出血事件的病例(見表5)。

表5 預后不良率與病死率的比較

3 討論

3.1 HICH治療方式與時機選擇 雖然對HICH已進行了大量的基礎和臨床研究,但針對具體患者的個體化治療方案目前仍無統一認識。2010年AHA發布ICH治療指南[2]推薦:(1)對已有神經功能缺損,及腦干受壓表現或者因腦室梗阻所致腦積水的腦出血患者,應盡快行手術清除血腫。(2)對于血腫量>30ml,在腦表1cm之內的幕上腦出血應考慮標準開顱手術。(3)利用立體定向及內窺鏡進行微創血腫清除術時使用或不使用溶血栓藥物的有效性不能確定及有待研究。(4)沒有明確的證據表明,超早期幕上腦出血血腫清除能夠改善功能預后及降低死亡率。由于增加再出血的可能性,超早期(<7h)血腫清除是弊大于利的。

臨床實踐中[3],開顱手術常用于腦出血患者達到手術指征,出血部位淺,或已有腦疝表現的危重患者;而微創引流術適用于深部出血,意識障礙相對不重的患者;臨床中常認為血腫量小、意識清醒、神經功能缺損輕者無需手術;而深昏迷、雙瞳孔散大、生命體征不規則的病例行手術亦無明顯幫助[4,5]。

本研究中,主要對術式選擇進行比較,對高血壓基底節出血血腫>30ml的患者,開顱手術及微創手術治療效果明顯優于保守組。

3.2 3個治療組間的比較 兩個手術組的病例不論臨床神經功能缺損的恢復與總體轉歸,均優于保守組,而且血腫消失較快,所以住院時間也有縮短。因此對HICH患者進行手術治療,清除血腫,緩解顱內高壓,減輕壓迫與水腫對神經細胞的損傷,是必要的。特別是對于的局灶性神經功能缺損,手術具有積極意義。但對于已經破壞的神經元,手術則無修復意義,因此盡早清除血腫對HICH患者是積極的。

微創組治療后的再出血發生率為15.52%高于開顱組10.00%。理論上,標準開顱血腫清除術能夠直視下明確止血。微創手術雖然能夠改善患者的預后,但其在降低顱壓后不能確切止血,理論上增加了的風險。但是國內外的文獻對此沒有統一結論。由于這與多種因素相關,對于再出血事件進一步行更大樣本的研究可能更有臨床意義。

3.3 微創組與單純保守治療組的比較 在入院時,一些患者初始血腫量中等,且病情平穩,意識障礙輕,可能選擇單純保守治療或微創鉆孔引流術。雖然初始病情同等相似,但其治療結果卻有一定的差異。由于單純保守治療不能迅速清除血腫,故臨床均應用于治療血腫量相對不大,病情進展緩和的患者。然而,在臨床神經功能缺損的恢復(特別是語言與肢體肌力)以及總體轉歸方面,微創組皆優于單純保守治療組,并且住院時間相對縮短。這不僅使患者獲得了好的療效,更為患者節省了時間與住院費用。

3.4 微創組與開顱組的比較 雖然在短期神經功能恢復與住院治療時間上,標準開顱血腫清除術與微創血腫鉆孔引流術未出現明確差異,但在總體轉歸上,微創組的預后不良率與病死率均低于開顱組。由于顯微手術技術的發展,開顱后在顯微鏡下血腫清除已是普遍采用的方式,并且臨床研究提示有效[6]。但在理論上,開顱手術對患者的腦組織和全身內環境都有較大的損傷,其帶來的病理生理反應可能抵消手術清除血腫比較徹底的優越性[7]。而微創穿刺血腫清除術采用局部麻醉,操作簡便,創傷小,時間短,術后腦損傷及腦水腫反應相對輕,可減少醫源性腦組織損傷,減輕了腦出血后所致的遲發性神經元凋亡等繼發性腦損傷[8,9],有利于長期神經功能的恢復,所有總體轉歸優于開顱手術。但開顱血腫清除術可以較快的去除血腫占位效應。因此,開顱手術更適合于出血量大,或已出現高顱壓危象的患者。

[1]Broderick J,Connolly S,Feldmann E,et al.Guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage in adults:2007 update:a guideline from the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council,Hig Blood Pressure Research Council,and the Quality of Care and Outcomes in Research Interdisciplinary Working Group[J].Stroke,2007,38(6):2001-2023.

[2]Lewis B,Morgenstern J.Claude Hemphill,Guidelines for the Management of Spontaneous Intracerebral Hemorrhage:A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association[J].Stroke,2010,41:2108-2129.

[3]Schaller B,Graf R,Sanada Y,et al.Hemodynamic andmetabolic effects ofdecompressive hemicraniectomy in nor-malbrain.An experimentalPET study in cats[J].Brain Res,2003,982:31-37.

[4]Sterzi R,Vidale S.Treatment of intracerebral hemorrhage:the clinical evidences[J].Neurol Sci,2004,24:12.

[5]趙繼宗,季 按.腦卒中外科治療的現狀與展望[J].中華神經醫學雜志,2002,1(1):1-3.

[6]Cucchiara B,Messe S,Sansing L,et al.Hematoma growth in oral anticoagulant related intracerebral hemorrhage[J].Stroke,2008,39:2993–2996.

[7]杜建新,凌 鋒,堪燕飛,等.小骨窗開顱術和鉆孔引流術治療腦出血療效的對比研究[J].中國腦血管病雜志,2004,1(7):292-294.

[8]馬連柱,蔡建圃.不同手術方法治療高血壓腦出血128例分析[J].實用神經疾病雜志,2005,8(1):76-77.

[9]饒明俐.中國腦血管病防治指南[M].北京人民衛生出版社,2005.41.