超早期顯微外科治療高血壓腦出血急性期血腫擴大(附72例臨床分析)

呂然博

1 臨床資料

1.1 一般資料

2006.6~2010.12住院的72例高血壓腦出血急性期血腫擴大患者,均為發病2h內入院,年齡29~70歲。男54例,女18例。入院時首次CT提示腦出血<30ml。血壓155~260/90~170 mm Hg。排除小腦和腦室出血。

1.2 臨床表現

昏迷10例,嗜睡38例,煩躁不安19例,清醒5例。頭痛40例,惡心嘔吐53例,偏癱50例,早期血腫擴大主要表現為頭痛、嘔吐、意識障礙或肢體癱瘓加重、血壓急劇升高,生命體征惡化及尿失禁等。

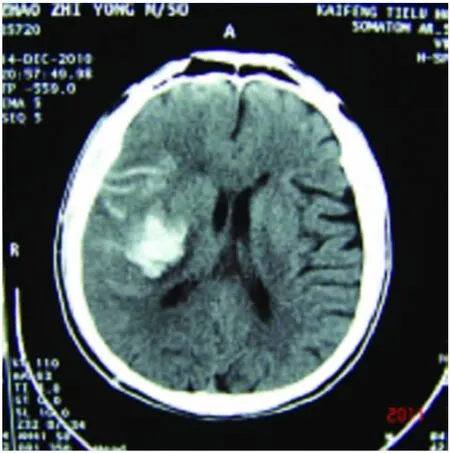

1.3 頭部CT掃描

首次CT掃描距發病時間均小于2h。入院后常規4h內復查頭部CT(見圖1、圖2)。

1.4 血腫擴大的判定

依據Brott標準,將前后2次CT檢查的血腫體積進行比較,體積增大超過33%為早期血腫擴大。血腫量大于30ml的納入超早期手術治療組。

1.5 治療方法

1.5.1 手術 均于發病后6h內實施手術,全麻成功后,患者取仰臥位,頭偏向對側,頭圈固定頭部,常規消毒、鋪巾。根據血腫位置及外側裂走向,選取額頂 “?”型切口。依次切開頭皮、皮下組織、顳肌、骨膜,肌皮瓣翻向前下方,暴露顱骨。先用顱鉆鉆骨孔一枚,銑刀銑開顱骨。“>(”型切開硬腦膜,如果血腫大而出血迅速,可用腦穿針先進性穿刺,放出部分血液后再進行下一步操作。顯微鏡下分開外側裂,達島葉表面,可見局部島葉變成蘭黑色,切開約1~2cm島葉,將自動拉鉤輕輕牽開島葉即可進入血腫,小心將血凝塊清除,妥善處理出血血管(32例患者手術中可見出血血管)及血腫壁,反復用生理鹽水沖洗,見沖洗的生理鹽水清亮,證明無活動性出血。留置血腫腔內引流管,頭皮下妥善固定引流管,外接常壓引流袋。用顳肌筋膜(或人造硬腦膜)和硬腦膜做減張縫合,再依次縫合顳肌、皮下組織、頭皮。手術中應注意的問題:游離外側裂時注意保護外側裂靜脈及大腦中動脈分支,及時用腦棉分隔保護,若損傷出血時盡量不電凝,應該用明膠海棉壓迫數分鐘止血。

1.5.2 術后處理 (1)嚴格控制血壓,防止術后再出血。同時防止血壓過低造成的腦灌注不足及腦血管自動調節功能喪失,加重腦缺血損傷或出現大面積腦梗死。(2)給予止血藥物及亞低溫治療。(3)腦電圖檢測,常規給予抗癲癇藥物,控制亞臨床型癲癇。預防癲癇臨床發作。降低腦耗氧。(4)術前血腫量較大、意識狀態較差的患者,多伴有其他基礎疾病,如臥床時間長、咳痰困難或不能自行咳痰,往往術后短期內很難清醒,易導致腦缺血、缺氧及加重腦水腫,故保持呼吸道通暢十分必要。同時加強全身支持治療。術后注意營養,如消化道無出血應盡早鼻飼,以恢復消化道生理功能。積極防治消化道出血、呼吸功能衰竭、腎衰竭、低蛋白血癥、肺部感染、多器官功能衰竭,維持水、電解質、酸堿平衡。(5)如有條件,可以給予顱內壓監測,根據顱內壓高低,決定脫水藥物的使用劑量。

2 結果

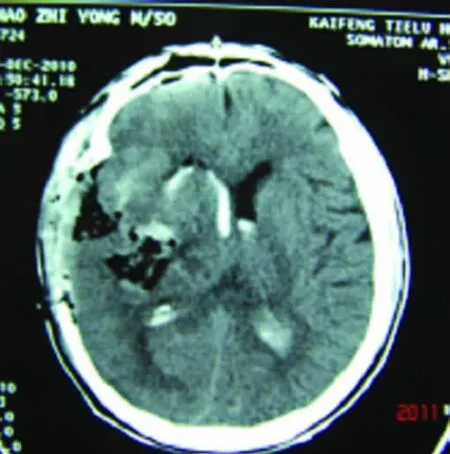

本組病例均在術后復查頭部CT(見圖3),其中51例血腫完全清除,18例血腫清除均在2/3以上。3例血腫殘余1/2以上。術后72h內有8例血腫較術后1h擴大(5例>30ml)。再次手術4例,放棄1例。72例中術后生存65例,死亡7例。其中5例死于大面積腦梗死,1例死于腦干梗死,1例死于心臟衰竭。死亡率為9.7%。

3 討論

圖1 頭部CT(入院時)

圖2 頭部CT(入院4h)

圖3 頭部CT(手術后2h)

目前認為腦出血后血腫擴大是血腫周圍腦組織多個部位的再次出血,依據為:(1)出血灶周圍組織的病理學研究發現存在多個小出血灶;(2)cr和單光子發射斷層攝影術證實血腫周邊多個出血灶融合成更大的血腫;(3)血腫擴大與血腫形態不規則密切相關,而形態不規則往往說明出血來源于多處病灶;(4)腦出血后立即行血管造影可發現多處豆紋動脈出血[1]。手術中亦可見活動性出血血管.多數研究認為血腫增大發生在6h以內,6~24h部分患者可繼續出血,24h后很少見。ICH患者癥狀出現距首次CT檢查的時間越短,血腫增大的發病率越高[2]。國外報道早期血腫增大發生率為14% ~45%。陳國芳[3]的研究表明:早期血腫增大的發生率為35.7%。血腫增大不一定都引起臨床癥狀的惡化,即使血腫明顯增大的患者,臨床過程也非完全相同,首次CT血腫大小、活動性出血速度、血腫最終體積、出血部位、顱腔代償能力及早期水腫程度等其他個體差異,都可能與影響病情的臨床表現。4h內復查CT可以幫助及早發現繼續擴大的顱內血腫,有助于盡快采取手術治療提供依據。高血壓腦出血的病理機制主要包括血腫的占位效應、血腫分解產物和腦組織損害釋放出的血管活性物質等所致的腦水腫、顱內高壓、局部腦血流量(regionalcerebral blood flow,RCBF)及凝血纖溶系統的改變等。單純的血腫壓迫不足以導致腦組織的嚴重損害。繼發性腦水腫則可引起腦循環和腦代謝障礙,被認為是造成腦組織損害的重要因素。近年來研究發現,腦出血后血腫釋放的某些活性物質或血液本身的成分可能是腦水腫產生的重要原因,其中關于凝血酶在腦水腫形成中作用的研究較為活躍。實驗表明,通常血凝塊產生的凝血酶能夠損害腦細胞。凝血酶對神經細胞的直接毒性作用和對血腦屏障的破壞是HICH腦水腫形成的重要機制之一。此外,紅細胞裂解產物、補體系統的激活等也在腦水腫形成中起重要作用。綜上所述,HICH后血腫直接壓迫不足以引起局部腦循環和腦代謝障礙,但血凝塊釋放的凝血酶、紅細胞分解產物等,則可引起局部腦水腫,引起代謝紊亂,甚至神經細胞壞死[4]。因此,在腦出血外科治療中,對盡早清除腦內血腫、降低顱內壓,以改善機體內環境、降低病死率等方而己基本達成共識。外科治療己經成為高血壓腦出血患者有效的治療手段[5,6]。出血一般在出血后30min即形成血腫,6h后血腫周圍腦組織由于血液凝固產生的凝血酶、血清蛋白的毒性作用及局部微血管痙攣、滲漏而出現水腫,腦組織壞死,且隨時間的延長而加重。我們認為發病6h內超早期清除血腫及處理活動性出血血管,可有效阻斷危及生命的惡性循環,使繼發腦水腫、腦缺氧明顯減輕,減少灶周組織的神經細胞的損害,有效保護殘存的神經功能,提高生存率和生存質量。手術后再出血的發生是引起不良預后的主要因素,因此預防術后再出血應作為圍手術期的重點。我們的體會是:術中止血要確實可靠。血腫清除后,于鏡下檢查血腫腔,反復用生理鹽水沖洗,尋找出血點,給予低電流電凝止血。然后血腫腔周圍貼附一層明膠海棉;術后控制血壓,保持血壓平穩。有效控制過高的血壓是影響預后的重要環節[7]。本術式有以下優點:在顯微鏡下,血腫清除過程中能充分暴露出血點及血管,便于直視下便于止血,降低了再次出血的概率;血腫清除率高,可及早解除血腫對腦組織的壓迫以及血腫代謝產物對腦細胞的毒性作用;去骨瓣減壓后,大大減少了腦疝的發生,提高了患者的存活率。

[1] 陳皆春,姜玉龍,孫德錦.控制血壓防止高血壓腦出血血腫擴大的研究[J].臨床神經病學,2006(5):383-384.

[2] Wu G,Xi G,Huang F.Spontaneous intracerebral hemorrhage in humans:hematoma enlargement,clot lysis,and brain edema [J].Acta Neurochir Suppl,2006,96:78 -80.

[3] 陳國芳,秦曉凌,平 蕾.原發性腦出血早期血腫增大的臨床分析[J]. 中華神經外科雜志,2009,7:484-485.

[4] 鄧 平,吳曉牧.高血壓腦出血病理生理機制研究進展[J].中華腦血管病雜志(電子版),2010,8:19 -26.

[5] Morioka J,Fujii M,Kato S.Surgery for spontaneous intracerebral hemorrhage has greater remedial value than conservative therapy[J].Surg Neurol,2006(65):67 - 73.

[6] Yilmaz C,Kabatas S,Gulsen S,et al.Spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage:Does surgery benefit comatose patients[J]?Ann Indian Acad Neurol,2010,13(3):184 -187.

[7] Anderson CS,Huang Y,Wang JG,et al.Intensive blood pressure reduction in acute cerebral haemorrhage trial(INTERACT):a randomised pilot trial.[J].Lancet Neurol,2008,7:391 -399.