大型水電站地下廠房的水力振動數值分析

張運良,韓 濤,侯 攀,趙曉峰,吳嵌嵌,馬艷晶

(1.大連理工大學建設工程學部水利工程學院,遼寧 大連 116024;2.中國水電顧問集團成都勘測設計研究院,四川 成都 610072)

1 地下廠房動力分析模型

隨著水電機組容量和水頭的不斷提高,機組和廠房的水力振動問題日益得到重視。研究水力振源作用下的動力反應,對廠房振動加以預測和設計優化,以防止和控制劇烈振動的發生,確保結構安全,具有重要意義。

目前,動力反應分析針對地面廠房的較多[1-4],而對地下廠房則相對較少。地下廠房的動力分析比地面廠房更復雜,涉及到圍巖-廠房的動力相互作用以及對遠域的無限圍巖介質的有效模擬。

在當前水電站地下廠房動力分析中,在廠房-圍巖交界面或在截取一定范圍的圍巖外邊界處施加法向和切向集中彈簧,以模擬圍巖對廠房的動力作用。這種處理是仿照靜力分析的做法,認為圍巖僅提供靜態彈性支撐[3]。另外,法向彈簧剛度系數系由靜態彈性抗力系數轉化而來,而切向彈簧剛度的確定則無依據。對于動力分析,這樣的做法顯然在理論上欠妥。另外,這種處理沒有考慮圍巖介質的幾何輻射阻尼對振動散射波的吸收作用,在截斷邊界處將產生虛假反射,且限于計算規模,圍巖范圍不可能取得足夠大,將不可避免地造成計算結果失真。

若在截斷圍巖邊界處除了施加集中彈簧以考慮圍巖的彈性支承作用外,另再施加集中粘性阻尼器以模擬對散射波的吸收作用,則圍巖和廠房的動力相互作用系統在內源如水力振源激勵下的動力反應在相對較小的計算范圍內就可近似正確求解。這種由粘性阻尼器和彈性彈簧等基本物理元件所構成的人工邊界已在地震工程和巖土工程等領域中有了較多應用,而很少應用于水電站地下廠房的水力振動研究[7]。本文采用粘彈性邊界理論,以溪洛渡水電站為例,進行了大型地下廠房的水力振動反應分析和評價。

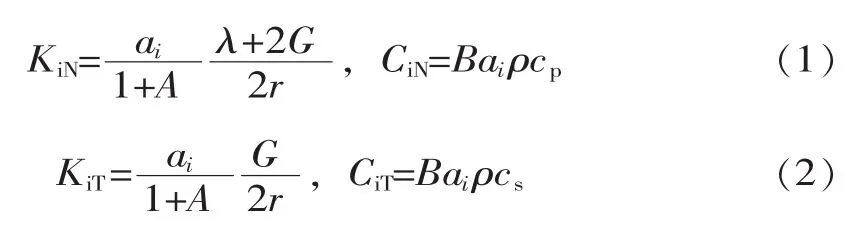

首先,廠房與一定范圍的圍巖在進行有限元網格剖分后,在截斷邊界上某一節點i施加的集中彈簧和阻尼器參數[5]為

式中,KiN,KiT分別為邊界i節點的法向和切向彈簧剛度;CiN,CiT分別為i節點的法向和切向阻尼系數;ρ為介質密度;G和λ為拉梅常數;cp和cs分別為P波和S波的波速,無實測值時可由彈性常數估算;ai為節點i的控制面積;長度r可取為主廠房洞室幾何中心到人工邊界點所在邊界線或面的距離;參數A和B可分別取值為0.8和1.1。

采用粘彈性邊界理論及相應的動力輸入方法,筆者已成功進行了水電站地下廠房洞室群的地震反應分析[6,7]。

2 工程概況、計算模型和參數

金沙江溪洛渡水電站是目前國內在建的最大的水電工程之一,單機容量770 MW。發電廠房為地下式,埋深超過300 m。由于運行水頭高,電站建成后可能會因防洪和負荷調節的要求而偏離設計工況運行,水頭變幅較大,因此在設計階段廠房的振動反應引起了重視。

主廠房采取一機一縫布置方式,標準機組段間距為34.0 m,廠房上下部跨度分別為31.9 m和28.4 m,高79.6 m,主變室斷面尺寸為19.2 m×32.8 m(寬×高)。蝸殼采用墊層和直埋組合的結構形式。

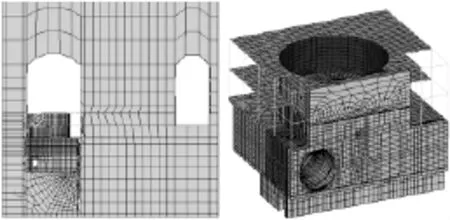

計算模型取中間一個完整的機組段主廠房連同一定范圍的圍巖。圍巖的具體模擬范圍為:橫流向取一個機組段長度34 m;自上游邊墻向上游方向取85.2 m,自下游邊墻向下游取103 m,分別約為機組段順流向長度 (28.4 m)的3倍和3.5倍。豎直方向以機組軸線為基準向上取170 m,向下取145 m,分別約為廠房高度46.5 m(從發電機層樓板高程376.50 m至尾水管底板高程330 m)的3.7倍和3.1倍,模型總高度為315 m。模型中考慮了從發電機層樓板高程至尾水管底板高程間所有的混凝土結構構件,其中包括主要的孔洞和廊道。因主變壓器洞室距離主廠房洞室較近,模型中也作了反映。

機組段兩側考慮結構分縫,各層樓板由梁柱支撐,按自由邊界處理;水輪機層以下大體積混凝土以及上下游支撐樓板的立柱因與圍巖緊密接觸,計算中按共用節點處理。圍巖截斷外邊界施加粘彈性邊界,其邊界元件參數由式(1)和式(2)確定。

廠房-圍巖整體的半剖面和部分有限元模型網格剖分見圖1。計算采用的材料參數見表1。

圖1 主廠房-主變室-圍巖部分及廠房結構有限元網格

3 脈動水壓力試驗概況

沿流道共布置了9組壓力脈動測點,位置為蝸殼進口 (點 1),尾水錐管距轉輪出口 0.30D2上下游側 (點2、3),尾水錐管距轉輪出口1.00D2上下游側 (點6、7),導葉后/轉輪前上下游側 (點4、5),尾水肘管上下游側 (點8、9)。試驗采樣頻率為2 000 Hz,采樣時間16.3 s。工況選擇從空載到滿負荷,覆蓋電站所有實際運行水頭范圍。

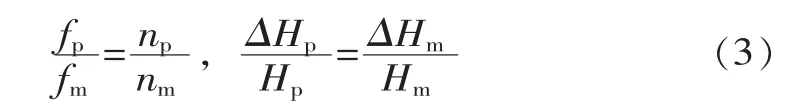

機組運行時產生的主要是與轉頻有關的脈動壓力荷載,其主頻率與轉速成正比,幅值與水頭成正比。同一工況下,原型和模型脈動壓力的頻率和幅值相似,轉換關系為:

式中,fp,np分別為原型的頻率和轉速;fm,nm分別為模型的頻率和轉速;ΔHp和ΔHm分別為原型與模型的脈動壓力水頭;Hp和Hm分別為原型與模型的工作水頭。

綜合廠家提供的所有脈動壓力試驗資料并考慮廠房與機組振源的共振復核成果,本文選擇以下典型計算工況:

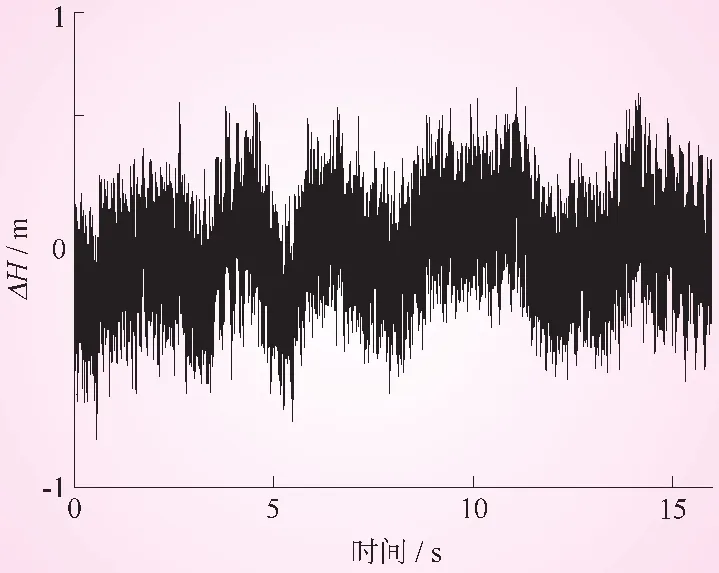

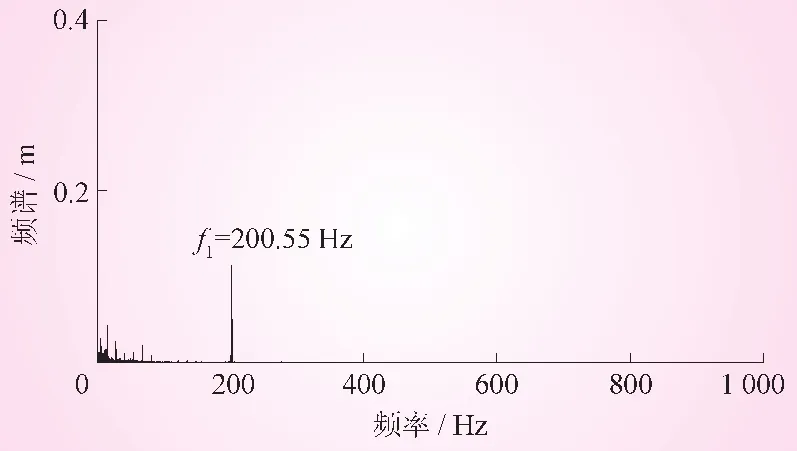

(1)工況1。原型水頭229.4 m (對應試驗水頭為30.29 m),機組出力950.27 MW。導葉后/轉輪前的典型壓力脈動時程曲線及其傅立葉 (Fourier)譜見圖2、3。如圖2、3可知,導葉后/轉輪前壓力脈動ΔH/H最大值為3.35%,模型壓力脈動主頻為200.55 Hz (按式(3)換算到原型約為 31.14 Hz)。 此工況定性為以不均勻水流撞擊葉片引起的轉輪振動為主。本工程水輪機轉輪葉片數為15,水力激勵主頻31.14 Hz數值上等于機組轉頻 (fn=2.08 Hz)的14.97倍,即接近所謂的葉片數頻率。

圖2 工況1,導葉后/轉輪前的典型壓力脈動時程曲線(以試驗脈動水頭表示)

圖3 工況1,導葉后/轉輪前的典型壓力脈動傅立葉頻譜

(2)工況2。原型水頭213.0 m (對應試驗水頭為30.00 m),機組出力128.90 MW。尾水管距轉輪出口0.30D2處壓力脈動最大值為5.19%,原型中激勵主頻約為4.20 Hz,為機組轉頻的2.02倍。此工況定性為以尾水管內中頻渦帶引起的振動為主。

(3)工況3。原型水頭154.6 m (對應試驗水頭為31.09 m),機組出力249.08 MW。尾水管距轉輪出口0.30D2處壓力脈動最大值為4.23%,原型中激勵主頻約為0.52 Hz,為機組轉頻的1/4。此工況定性為以尾水管內低頻渦帶引起的振動為主。

4 計算結果與分析

4.1 振動幅值

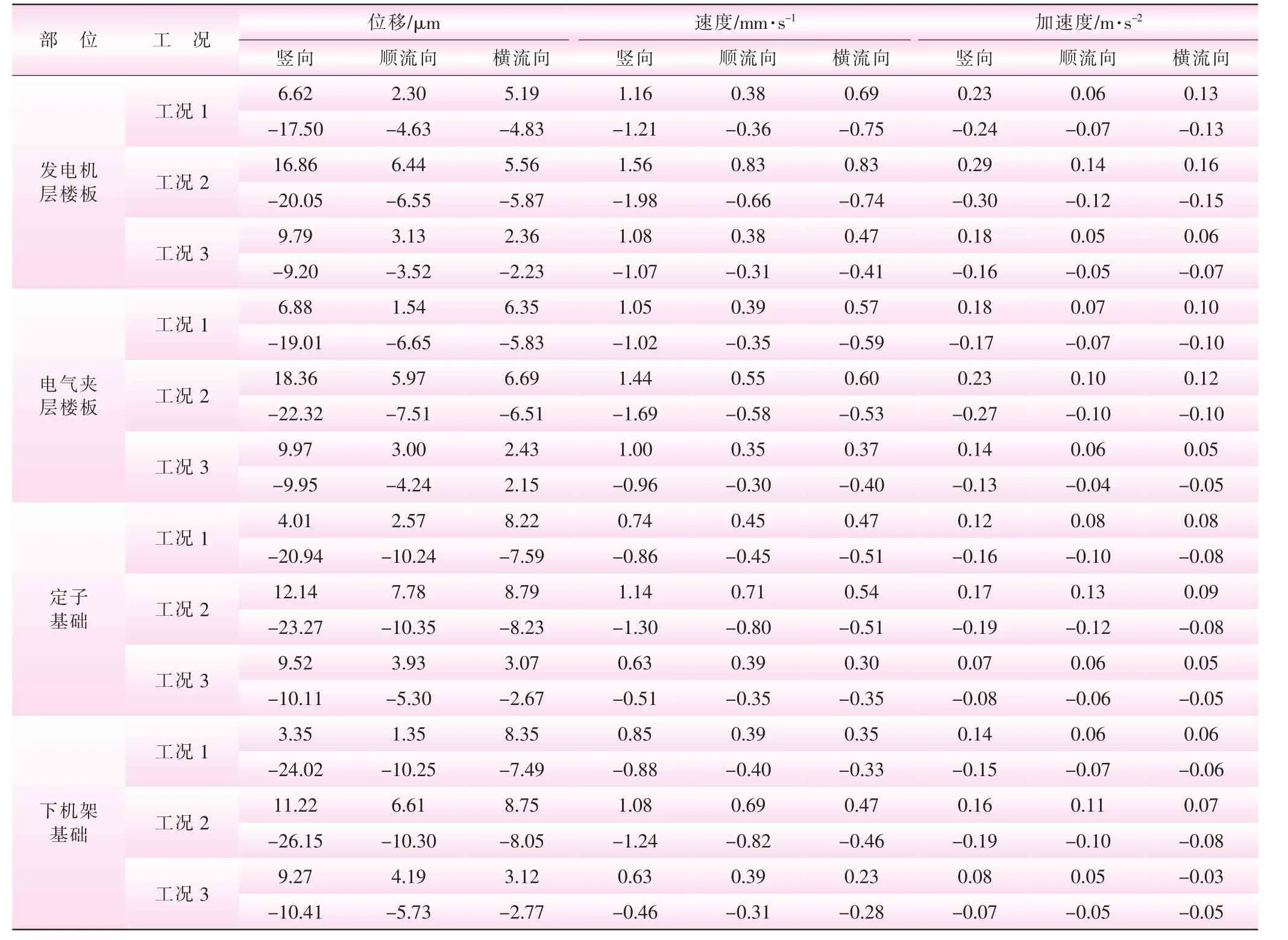

分析采用紐馬克 (Newmark)時程積分法和瑞雷 (Rayleigh)阻尼,阻尼比取為0.05。限于篇幅,計算結果僅給出了發電機層和電氣夾層樓板、定子和下機架基礎等幾個主要部位各方向的振動位移、速度、加速度等正/負向幅值 (見表2)。由表2可知,廠房的豎向振動反應幅值顯著大于水平向;豎向振動位移、速度和加速度幅值基本上以工況2為最大,工況1次之,工況3最小。工況1和工況2相比,反應振幅差別不大,但均明顯高于工況3;同一種工況下,隨著高程的增加,豎向振動位移幅值逐漸減小,而豎向振動速度和加速度幅值卻逐漸增大。

另外也整理了主要混凝土構件和鋼部件的振動應力,因幅值與相應的強度值相比很小,本文不再給出。

4.2 頻譜反應特性

以加速度反應為例進行簡要說明。

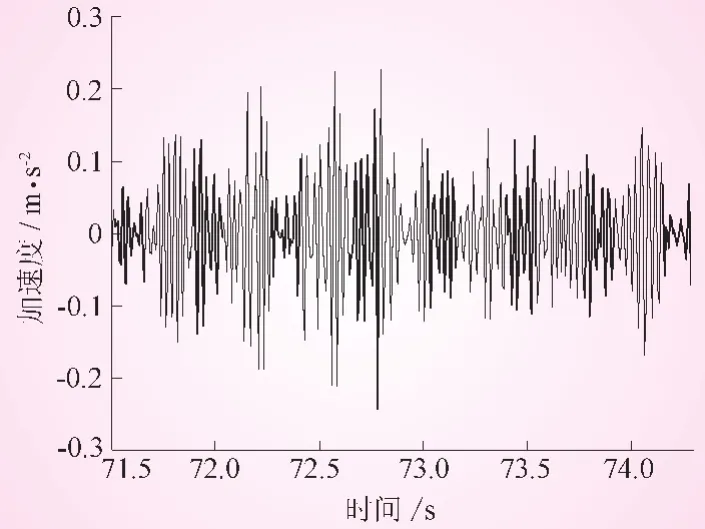

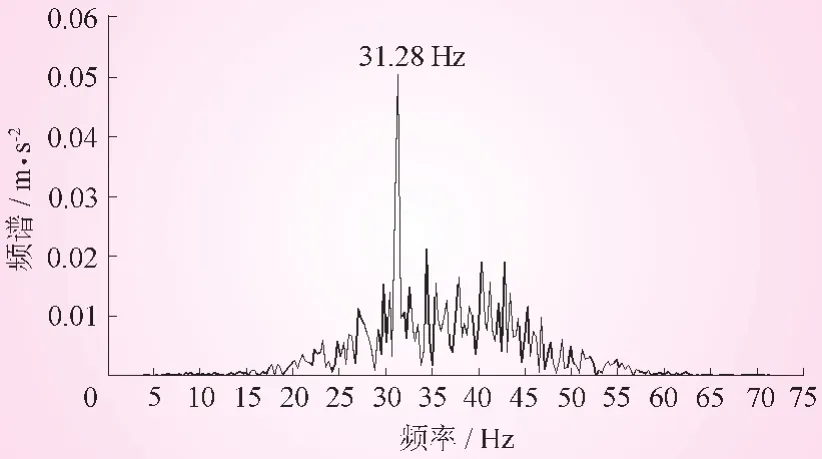

在以不均勻水流撞擊葉片引起的轉輪振動為主的脈動水壓力作用下 (工況1),各部位的反應都具有共同的主頻31.28 Hz,幾乎就等于激勵主頻31.14 Hz,因此可認為此工況的振動反應主要是由不均勻水流撞擊葉片所引起的。例如,圖4、5分別為發電機層靠近下游側與風罩相連處的結點豎向振動加速度時程曲線及其傅立葉頻譜。

圖4 工況1,發電機層樓板典型結點豎向振動加速度時程曲線

圖5 工況1,發電機層樓板典型結點豎向振動加速度傅立葉頻譜

在以尾水管內中、低頻渦帶為主的脈動水壓力作用下 (工況2和3),與工況1相比,各部位的振動反應頻譜構成相對較為豐富,頻帶也較寬。例如,工況2下的發電機層樓板和電氣夾層樓板部位的加速度反應主頻約為28.14 Hz;對于定子基礎和下機架基礎部位,則約為23.65 Hz。

表2 廠房主要結構各方向振動反應正/負向最大值

5 水力振動評價

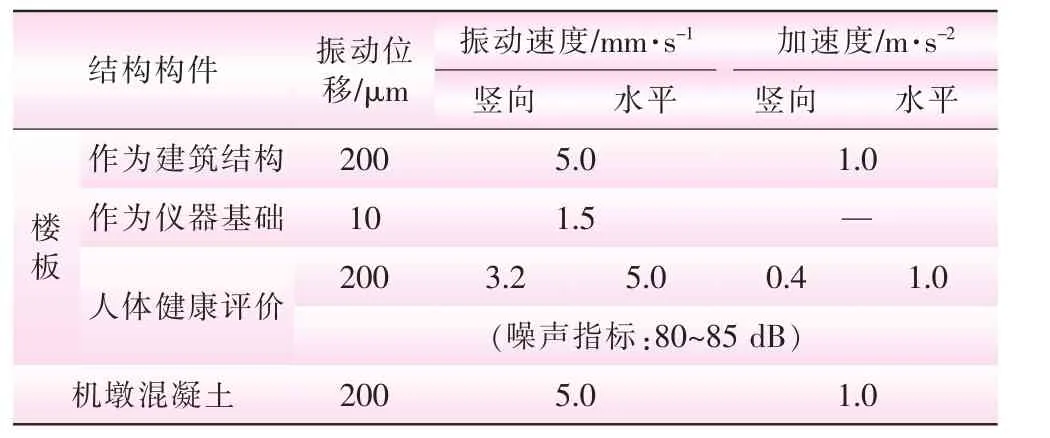

文獻[4]經對國內外的相關建筑物、機械設備、儀器儀表和人體保健等方面的振動控制標準進行歸納和總結,提出了水電站廠房振動控制標準建議值(見表3)。結合本文的計算結果,參考該建議值進行振動評價。

表3 水電站主廠房振動控制建議值[4]

因流道內脈動壓力作用下各工況的激勵主頻率都不接近于結構自振頻率,廠房各主要薄弱部位產生的振動反應均很小,位移、速度和加速度振動反應都小于建議的振動允許限值。另外,廠房各主要部位的振動應力數值也都很小,對結構的強度安全性不構成顯著影響 (這進一步說明本文采用線彈性模型進行動力分析是合適的)。綜上,流道內脈動壓力作用下主廠房的各主要部位能夠滿足抗振要求。

6 結語

對于溪洛渡水電站,在實際運行中如果不出現明顯大于模型試驗情況的強烈壓力脈動和共振區,廠房結構在水輪機流道脈動壓力作用下的振動反應在可控制的范圍內,其水力抗振設計是合理的、安全的。本文對抽水蓄能電站地下廠房的振動研究也具有參考價值。

[1]歐陽金惠,陳厚群,李德玉.三峽電站廠房結構振動計算與試驗研究[J].水利學報, 2005, 36(4):484-490.

[2]曹偉,張運良,馬震岳,等.廠頂溢流式水電站廠房的振動分析[J].水利學報, 2007, 38(9):1090-1095.

[3]陳婧,馬震岳,戚海峰,等.宜興抽水蓄能電站廠房結構水力振動反應分析[J].水力發電學報, 2009, 28(5):195-199, 91.

[4]馬震岳,董毓新.水電站機組及廠房振動的研究與治理[M].北京:中國水利水電出版社,2004.

[5]杜修力,趙密,王進廷.近場波動模擬的人工應力邊界條件[J].力學學報, 2006, 38(1):49-56.

[6]張運良,馬艷晶,韓濤.大型水電站地下洞室群三維地震反應時域分析[J].水力發電, 2010, 36(5):27-30.

[7]張運良.大型水電站蝸殼及廠房結構動力分析問題探討[J].水利水電科技進展, 2010, 30(6):20-25.