抗蟲雜交棉慈雜1號栽培技術試驗

陳素娟,許林英,王顯棟,金珠群,周南镚,王滌龍,韓崇雷

(1.浙江省杭州市蠶種場,浙江 杭州 310021;2.浙江省慈溪市農業科學研究所,浙江 慈溪 315300;3.江西省龍南縣農業和糧食局,江西龍南 341700)

慈雜1號屬中熟抗蟲雜交棉,由慈溪市農業科學研究所選育而成,2009年通過浙江省農作物品種審定委員會審定。該品種具結鈴性強,鈴較大,衣分較高,纖維品質優良等特點。為探討合理的育苗方式、種植密度、施氮量及基追比例,特進行本試驗。現將有關結果報道如下。

1 材料與方法

1.1 供試材料

試驗于2010年4月21日開始在慈溪市農業創新園區內進行。

試驗用抗蟲雜交棉種子慈雜1號來自慈溪市農業科學研究所。

1.2 試驗處理

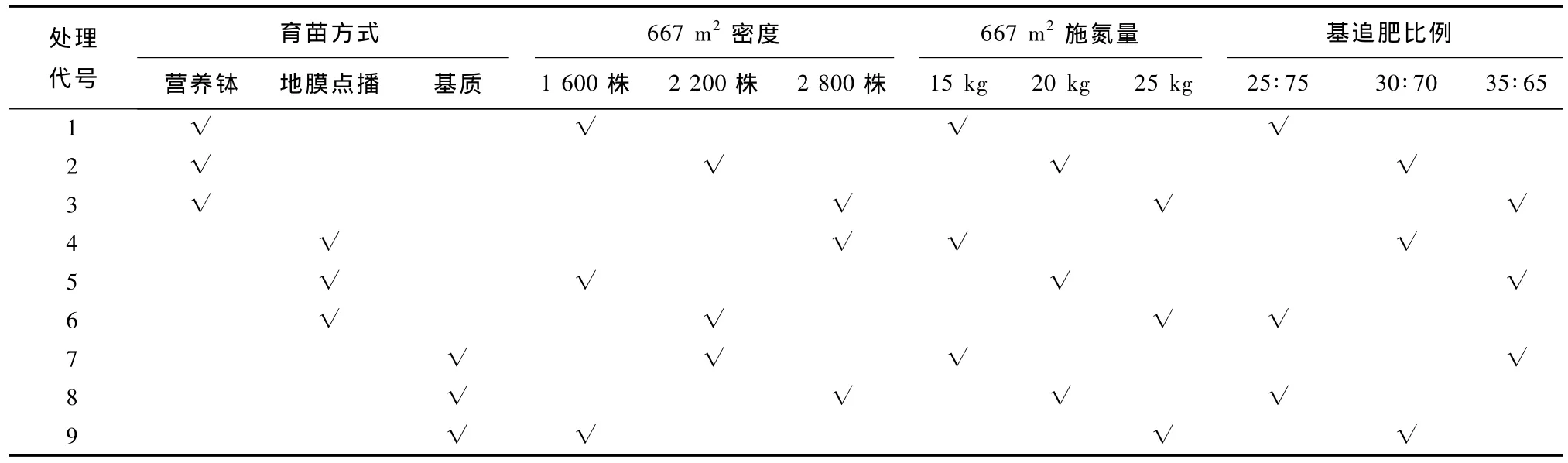

試驗采用旋轉設計,共設9個處理組合,育苗方式水平3個:營養缽育苗,地膜點播,基質育苗(帶基質);667 m2施氮量 (純氮)水平3個:15,20,25 kg;基追肥比例水平3個:基追比25∶75、30∶70、35∶65(追肥分 2 次施用);667 m2密度水平3個:1 600株,2 200株,2 800株。具體處理組合見表1。

試驗不設對照,隨機排列,重復3次。行長4.35 m,平均行距 1.15 m,4行區,小區面積20 m2。

基質育苗30℃條件下24 h催芽后上盤,地膜點播每穴3~4粒,營養缽育苗每穴2粒,5月13日營養缽、基質育苗移栽。

2 結果與分析

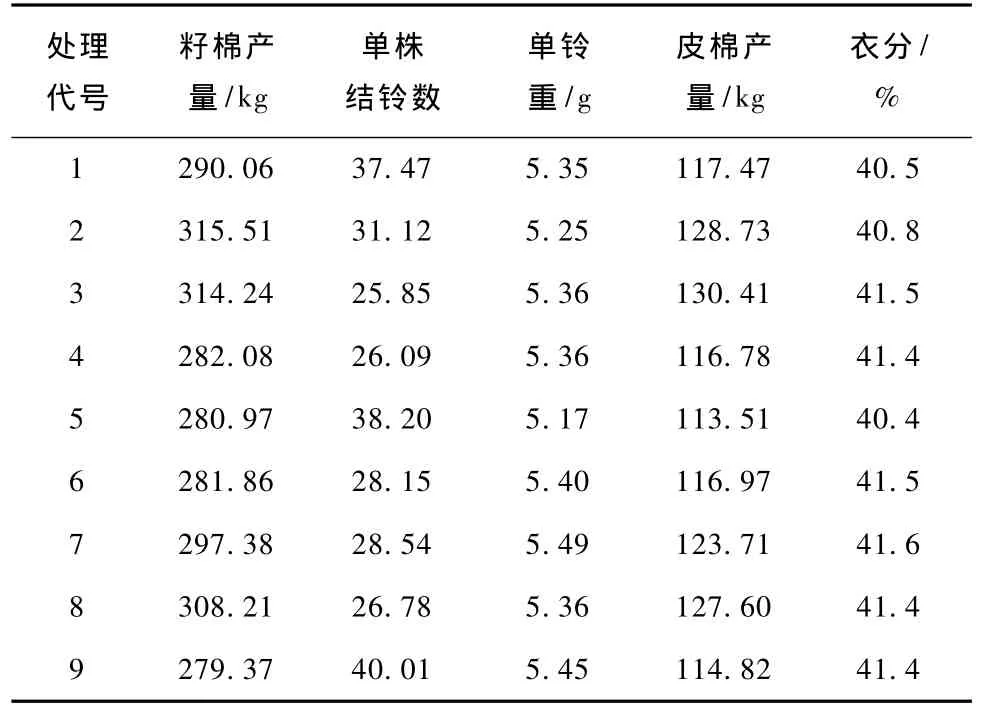

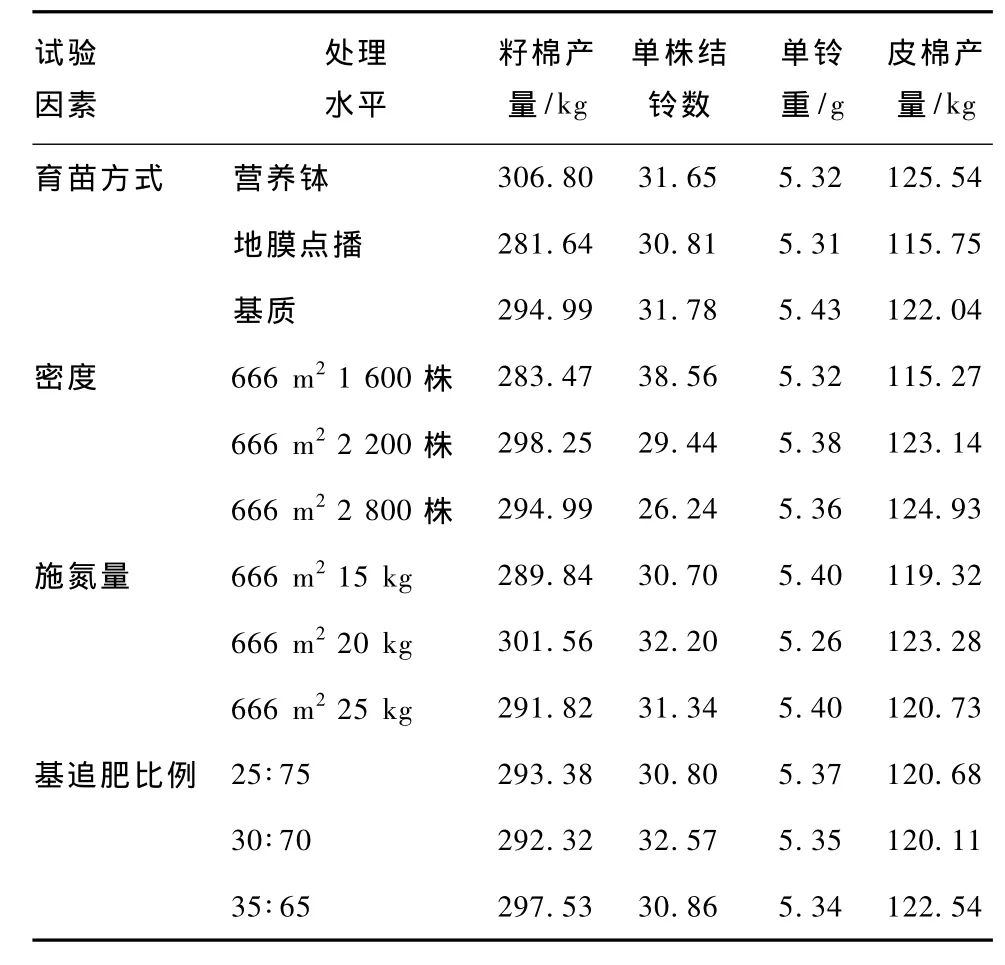

2.1 育苗方式的效應

從表2-3可見在不同的育苗方式下,營養缽棉花總體表現為:單株結鈴數為31.65個,鈴重為5.32 g,低于基質育苗 (分別為31.78個和5.43 g),高于地膜直播棉花 (分別為30.81個和5.31 g)。原因是:一方面,地膜直播棉花整體表現為出苗不整齊,從而出現缺株情況。另一方面地膜棉花的株間差異大,導致棉花植株高低不齊,單株平均結鈴數減少,平均鈴重稍有偏輕。特別是密度較稀的表現尤盛。籽、皮棉產量,營養缽棉花分別是306.60 kg和125.54 kg,略高于基質育苗 (分別為294.99 kg和122.04 kg)和地膜直播 (分別為281.64 kg和115.75 kg)。并且處理3和處理1,6,4,9,5產量相比差異達極顯著水平。表明在基質育苗條件下低密度對棉花的產量影響更甚。

2.2 種植密度的效應

由表2-3可見,在不同的種植密度下,單株結鈴數在667 m2種植1 600株條件下最多,為38.56個,2 800株條件下最少,為26.24個,2 200株條件下則為29.44個,這與隨著密度的增加單株結鈴性減少的一般規律相符。單鈴重變化不大。籽、皮棉產量隨著密度的增加而增加。667 m2籽、皮棉產量在2 800株條件下分別為301.51 kg和124.93 kg;高于2 200株 (分別為298.25 kg和123.14 kg),更高于1 600株 (分別為283.47 kg和115.27 kg)。

表1 雜交抗蟲棉慈雜1號栽培試驗處理設計

表2 各處理組合的主要經濟性狀及667 m2產量

表3 各因素水平的主要經濟性狀及667 m2產量

2.3 施氮量的效應

由表2-3可見,667 m2施氮量20 kg的表現為單株結鈴數最多,籽棉產量最高,皮棉產量基本與15 kg的持平。15 kg的單株結鈴數最少,籽、皮棉產量均與20 kg的相差不大。而25 kg的則表現為,雖單株結鈴數較多,但籽、皮棉產量均低于2個施氮量水平較低的。

2.4 不同基追肥比例的效應

由表3可得,基追肥比例30∶70的單株結鈴數為32.57個,而基追肥比例 25∶75和35∶65兩者差異不大,分別為30.80個和30.86個。基追肥比例對單鈴重、籽棉和皮棉產量的幾乎沒有影響。

3 小結與討論

抗蟲雜交棉慈雜1號用營養缽育苗,667 m2種植2 800株,施氮量在 20 kg,基追肥比例為35∶65,更有利于的棉花經濟性狀和產量的提高。

由于近年來種業公司受商業利益的影響,抗蟲棉種子包裝規格由原來每袋的500 g下降到300 g,農戶為了節省成本,種植密度逐年下降,好多田塊甚至667 m2只種植1 300株,使之形成較多的晚秋桃,造成產量下降,也導致了棉花品質下降。基質育苗是較為省工節本的一種新型棉花栽培技術,高密度條件下與營養缽育苗的產量基本持平,因此在用工成本較高的條件下,值得推廣。本試驗的不足之處是沒有設密度更高的處理,不能提出適宜的種植密度建議。

[1]許林英.植物生長調節劑對棉花基質育苗幼苗生長的影響[J].浙江農業科學,2009(2):325-326.

[2]許林英.播種、移栽期對基質育苗棉花產量及農藝性狀的影響 [J].浙江農業科學,2010(5):999-1000.