集體心理治療在癌癥患者中的應用及效果

胡君娥,嚴 妍

華中科技大學同濟醫學院附屬荊州醫院腫瘤科,湖北荊州 434020

癌癥作為威脅人類生命最嚴重的疾病之一,患病后會引發不同程度的心理疾患,且發生率明顯高于其他可治愈性疾病[1]。研究證實,焦慮、抑郁作為一種負性情緒已成為癌癥患者最主要的心理癥狀[2],二者不僅會影響人的軀體健康,甚至影響癌癥的發生和發展。集體心理治療作為一種治療手段,已受到國內外諸多醫務工作者的重視,其目的是為癌癥患者創造一種相互支持、充分表達內心感受的團體氛圍,讓成員們共同哀傷癌癥帶來的喪失,克服疾病對人際關系的負面影響,戰勝對死亡的恐懼[3],進而幫助他們緩解負性情緒,以良好的心態面對癌癥帶來的身體不適。2009年6~12月,我院腫瘤專科以腫瘤康復學校為平臺,將集體心理治療運用到癌癥患者的輔助治療中,取得了滿意的效果,現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2009年6~12月入住我院腫瘤專科的68例癌癥患者。納入標準:①經病理學診斷確診的癌癥患者,目前正在進行放、化療;②年齡≥18 周歲;③既往或目前無精神疾病和意識障礙,能真實理解問卷內容;④目前未服用抗焦慮或抑郁藥物;⑤未參與其他的癌癥健康干預;⑥知情同意參加本研究。排除標準:①既往或目前有精神疾病和意識障礙;②正在服用抗焦慮或抗抑郁藥物;③參與其他心理治療;④酒、藥依賴及濫用;⑤干預期間經歷重大生活事件 (喪失親屬、密友;嚴重的軀體喪失或功能喪失、離婚);⑥干預期間治療方案有重大改變。按隨機數表法將其分為實驗組及對照組,每組各34例。其中,男30例,女38例;年齡30~52歲,平均(45.0 ±6.2)歲;鼻咽癌 22例,宮頸癌 17例,肺癌 10例,胃癌8例,腸癌6例,食道癌3例,淋巴瘤2例。研究過程中,實驗組及對照組分別有2例因故 (病情惡化、放棄治療轉院)脫離,故完成實驗的患者為實驗組32例,對照組32例。兩組患者性別、年齡、文化程度、疾病分期、放化療方案等比較,差異無統計學意義(均P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 干預方法 對照組給予放化療常規指導,如飲食指導、放化療不良反應護理、疾病健康知識、藥物指導、出入院指導等。實驗組在對照組的基礎上參與為期6 周、每周2 次、每次2~3 h 的支持性集體心理治療。具體流程為:①準備階段,團體組建,團體由具有一定心理學基礎并經過心理治療培訓的心理治療師1名、護士4~5名和患者6~8名構成,可邀請1名腫瘤科醫生參加,成員固定;治療前訪談,心理治療師對患者進行個別訪談(1.5~2.0 h),在訪談中了解患者的心理狀態,向患者講解集體心理治療的作用,確定患者是否愿意參加團體治療。②治療階段,第一階段(第1~4 次團體治療),團體成員相互介紹,建立基本信任的關系,引導成員們談論目前最困擾他們的問題及相應的感受,其目的為建立融洽的護患及患者之間的關系,營造輕松的治療氛圍;第二階段(第5~8 次團體治療),鼓勵團體成員以理解和支持的態度對待彼此,鼓勵成員間的共情支持和利他行為,引導他們討論與癌癥相關的感受及已經造成的改變,并描述這些改變對自己的影響,適時分析成員們表露出的非理性認知,其目的為引導患者勇敢的面對癌癥,正視生命的價值;第三階段(第9~12 次團體治療),引導成員回顧自患病以來自己的情緒變化過程和相關的軀體癥狀,鼓勵他們將在團體治療中充分表達自己感受的行為泛化至團體外,并以此尋求更多的社會支持,其目的為指導患者建立希望及人生目標,鞏固參加者的信心及相互支持、協助建立長效支持網絡。

1.2.2 評價指標 采用SAS、SDS 及EORTC QLQ-C30 量表調查兩組患者的焦慮、抑郁及生活質量狀況。①調查工具,焦慮自評量表(SAS)[4],該量表共 20 個條目,每個條目分 1~4 級評分,20 個條目得分相加得SAS 粗分,標準分=粗分×1.25。中國常模結果顯示,SAS 標準分的分界值為50 分,得分越高,提示焦慮程度越重;抑郁自評量表(SDS)[4],此量表也有20 個條目,分1~4 級評分,20 個條目得分相加得SDS 粗分,標準分=粗分×1.25。抑郁評定的分界值為50 分,分數越高,抑郁傾向越明顯;癌癥患者生存質量問卷(EORTC QLQ-C30)[5],此量表共30 個條目,包括5 個功能量表(軀體功能、角色功能、認知功能、情緒功能、社會功能)和1 個總體健康狀況子量表,得分越高,表示生活質量越好;基線資料調查問卷,由研究者自行設計,內容包括患者姓別、年齡、文化程度、職業、疾病分期、經濟狀況、人格特征、患病前是否經歷過嚴重生活事件、病史、治療方案等。②調查方法,所有調查問卷由統一培訓的調查人員詳細解釋后,能理解者由被調查者自行填寫,文盲患者口述答案調查人員記錄。其中患者基線資料入組時填寫,SAS、SDS 及EORTC QLQ-C30 分別于干預前、干預結束時進行問卷調查。

1.3 統計學方法

采用SPSS 11.0 軟件處理,計量資料數據以均數±標準差(±s)表示,比較采用配對 t 檢驗,計數資料比較采用χ2 檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者干預前后SAS、SDS 評分比較

評分越高表示焦慮程度越重。兩組干預前各項評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。實驗組干預后SAS 評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);實驗組干預后SDS評分低于對照組,差異有高度統計學意義(P<0.01)。見表1。

表1 兩組干預前后SAS、SDS評分比較(±s,分)

表1 兩組干預前后SAS、SDS評分比較(±s,分)

注:與對照組干預后比較,*P<0.05,**P<0.01

組別 SAS SDS實驗組(n=32)干預前干預后對照組(n=32)干預前干預后60.24 ±5.99 33.82 ±4.93**53.53 ±5.44 37.35 ±7.51*58.18 ±9.49 39.41 ±11.53 51.18 ±8.80 41.18 ±4.78

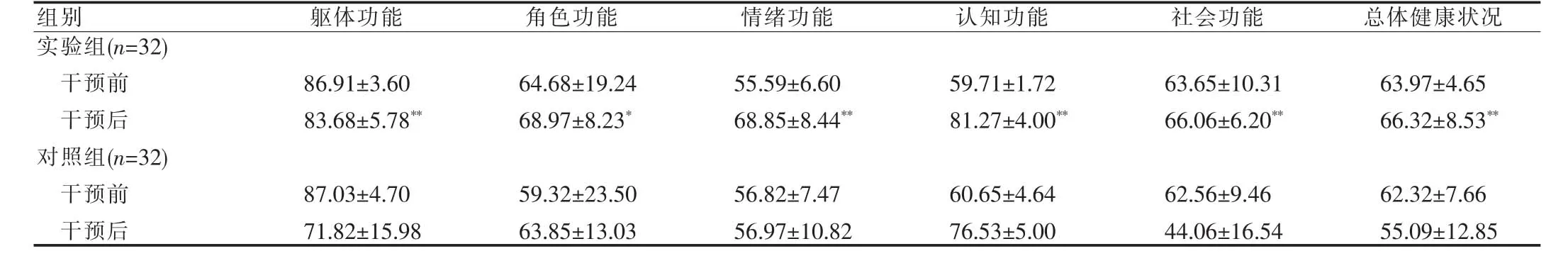

2.2 兩組患者干預前后QLQ-C30 評分比較

評分越高表示生活質量越高。兩組干預前各項評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。實驗組干預后軀體功能、情緒功能、認知功能、社會功能、總體健康狀況評分高于對照組,差異高度有統計學意義(P<0.01);實驗組干預后角色功能評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組干預前后QLQ-C30評分比較(±s,分)

表2 兩組干預前后QLQ-C30評分比較(±s,分)

注:與對照組干預后比較,P<0.05,P<0.01

組別 軀體功能 角色功能 情緒功能 認知功能 社會功能 總體健康狀況實驗組(n=32)干預前干預后對照組(n=32)干預前干預后86.91 ±3.60 83.68 ±5.78**64.68 ±19.24 68.97 ±8.23*55.59 ±6.60 68.85 ±8.44**59.71 ±1.72 81.27 ±4.00**63.65 ±10.31 66.06 ±6.20**63.97 ±4.65 66.32 ±8.53**87.03 ±4.70 71.82 ±15.98 59.32 ±23.50 63.85 ±13.03 56.82 ±7.47 56.97 ±10.82 60.65 ±4.64 76.53 ±5.00 62.56 ±9.46 44.06 ±16.54 62.32 ±7.66 55.09 ±12.85***

3 討論

3.1 癌癥患者進行心理干預的必要性

目前,大多數人認為癌癥是一種不治之癥,因此癌癥給患者帶來的不僅是軀體上的病變,更重要的是心理上的陰影及障礙,二者相互作用、互為因果。新的健康觀點強調,癌癥患者的康復應包括身心兩個方面的康復,也就是說,癌癥患者如果只有單純的軀體上的康復或單純的心理上的康復遠不能稱作“康復”,因此,作為癌癥患者而言,應做到醫學治療與心理康復治療同時進行,才能促進其整體康復。本研究表明,干預前兩組患者的SAS、SDS 評分較高,而QLQ-C30 各因子評分均較低,差異無統計學意義(均P>0.05),說明焦慮、抑郁作為一種不良心理情緒會影響患者的整體康復。癌癥作為一種應激源,常使患者產生強烈的心理反應,而心理因素在癌癥的發生、發展及轉歸方面有著極其重要的作用。因此,探討一種促進癌癥患者身心同步康復的醫療護理干預措施顯得尤為重要。

3.2 癌癥患者進行集體心理治療的可行性

本研究中,集體心理治療小組成員由固定的且通過集體心理治療培訓合格的醫護人員組成,臨床實踐中他們利用自已的專業知識為癌癥患者構建了一個相互支持、相互鼓勵、密切交往、分享情感及充分表達內心感受的機會與氛圍。治療前訪談做到了對不同患者心理狀況的評估,為集體心理治療的實施方案提供了依據。在團體小組中,癌癥患者可以找到更多的傾訴對象,獲得真正的理解,交流切身的經驗,共同哀傷癌癥帶來的喪失。當患者意識到自己所面臨的問題并非是其個人所獨有的問題,而是整個團隊成員共同的問題,他的傾訴與情緒宣泄能獲得共鳴時,便更容易從患癌所導致的焦慮、抑郁等負性情緒中擺脫出來;同時,心態健全患者積極抗癌的現身說法也會作為一種外來的刺激而引導心態不良患者情緒的良性轉變,從而以樂觀的心態面對現實。另外,集體心理治療在短時間內可以解決一批患者的心理問題,為醫務人員節約心理干預的時間,相對單純的個體心理治療而言,不失為一種實用、可行的治療方法。

3.3 集體心理治療的療效

集體心理治療可以緩解癌癥患者的焦慮和抑郁,提高患者的生活質量,醫學調查表明:癌癥患者的負性情緒中,焦慮和抑郁是發病率最高的心理問題[6],而且焦慮、抑郁是影響癌癥患者生活質量的重要因素[7-8],要提高癌癥患者的生活質量,需采取針對性的心理干預措施。研究證實,心理干預可作為心身疾病的有效治療手段之一[9]。癌癥作為身心疾病之一,心理干預必不可少。在本研究的團體治療過程中,通過專業人員分階段、有步驟的心理干預措施,可使患者的消極心態逐漸變為積極心態。表1 顯示,實驗組患者經集體心理干預后焦慮、抑郁評分較對照組而言差異明顯 (P<0.05 或P<0.01)且低于對照組,說明針對癌癥患者采取的集體心理治療對于緩解患者的負性情緒是有幫助的。作為身心中介的情緒,其改善有助于緩解患者的軀體癥狀,二者相輔相成,互為因果。當患者的軀體癥狀得以緩解后,利于患者突破其心理的障礙,而使患者尋找更多的出路,建立積極樂觀的生活態度,充分利用社會支持系統的作用,改善人際關系,正視生命存在的價值,勇敢地面對癌癥,以良好的心態投入各項社會活動,重建希望及人生目標,從而提高生活質量。表2 可見,實驗組患者接受集體心理治療后,在軀體功能、角色功能、情緒功能、認知功能、社會功能及總體健康狀況等方面與對照組相比均有顯著差異(P<0.05 或P<0.01),且得分高于對照組,由此可見,集體心理治療可以改善癌癥患者的生活質量,是一種值得臨床推廣的新的治療干預方法。

[1]Greer S.Psychological Intervention.The Gap between Research and Practice[J].Acta Oncol,2002,41(3):238-243.

[2]李立娟,盧宏柱.癌癥患者心理干預的研究癥狀[J].護理學報,2006,13(8):23-25.

[3]Spiegel D,Giese-Davis J.Reduced emotional control as a mediator of decreasing distress among breast cancer patients in group therapy[J].International Congress Series,2002,1241,37-40.

[4]張明園.精神科評定量表手冊[M].湖南:湖南科學技術出版社,2003:124-125.

[5]王建平,陳仲庚,林文娟,等.中國癌癥患者生活質量的測定-EORTC QLQ-C30 在中國的試用[J].心理學報,2000,32(4):438-442.

[6]何裕民,向學君,田玲.柳暗花明又一村—腫瘤康復篇[M].北京:中國協和醫科大學出版社,2008:22-26.

[7]馬桂芳.癌癥患者臨終的心理變化及護理體會[J].中國當代醫藥,2010,17(24):127-128.

[8]郭曉峰,楊海燕,趙愛見.舒適護理在多次化療病人焦慮抑郁情緒干預中的效果觀察[J].護理學報,2006,13(9):62-63.

[9]郭蘭青,譚利娜.心理干預對乳腺癌患者心理健康狀況的影響[J].中國行為醫學科學,2004,13(4):413.