華西50年輝煌巨變

◎文/本刊記者 張義學

華西50年輝煌巨變

◎文/本刊記者 張義學

20世紀“70年代造田、80年代造廠、90年代造城”的華西村不斷轉型發展,始終走在時代的前列。修建華西金塔后,又花30億元打造“空中華西村”、購買飛機……面對輝煌的經濟成績單,華西村還在醞釀新的轉型發展之路。

華西村的建村歷史可以追朔到上世紀的1961年,當時稱為華墅人民公社華西大隊。建村伊始,吳仁寶就成為大隊黨支部書記。此后,這位華西領頭人就帶領華西人奮斗了40多年,并為華西村贏得了“天下第一村”的美譽。

華西村50年變遷

1961年,華西大隊的845畝土地被分隔成1300多塊不規則的小田,667口人分散居住在12個小自然村落,泥路彎彎,40多條小河溝錯亂交織,一幅傳統農耕生產圖景。這幅畫面,在今天的西部省區仍然可以找到數以萬計的相似景象。吳仁寶感慨地回憶當時的情景,“剛剛成立大隊那幾年,是華西最難的一段日子。”集體資產1764元,欠債1.5萬元,一臺30馬力的柴油機,就是1961年華西大隊成立時的全部家底。

華西村第一次進入國人的視野,是在“農業學大寨”的年代。上世紀60-70年代,作為“農業學大寨”的樣板大隊而聞名全國,吳仁寶也被高調地宣傳為“陳永貴”式的好干部,并因此而被提拔為江陰縣縣委書記。

現在來看,高調“造田”的同時,華西村還在低調搞作坊生產創收。早在1969年,吳仁寶就抽調20人在村里偷偷辦起了小五金廠。這大概可以看作華西人的第一次多業并舉、“轉型”發展吧。現在擔任華西村黨委書記的吳協恩回憶說,“田里紅旗飄飄、喇叭聲聲,檢查的同志走了,我們轉身也進了工廠。為什么冒險搞工業?因為種田實在掙不到錢。當時全村人拼死拼活,農業總產值24萬元,而只用20個人辦的小五金廠,三年后就達到了24萬元的產值。”

1978年,吳仁寶盤點過華西村的家底,共有固定資產100萬元,銀行存款100萬元,另外還存有三年的口糧,這在全國的數千鄉村中可謂富甲一時。

改革開放后,華西村憑借良好的經濟基礎和英明的決策領導,更是駛向了經濟發展的快車道……1億、3億、10億、50億、100億元、500億!此后數十年的故事,華西經濟總產值呈幾何級數增長。

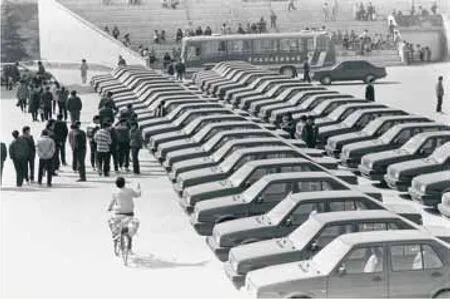

如今的華西村是一個花園式居住區,也是一個花園式廠區,還是一個江南田園風光旅游中心。一跨進華西村就仿佛走進了綠色的海洋,山清、水秀、田美,景色如畫,美不勝收。田邊綠樹成蔭,河塘黃石駁岸,工廠整齊清潔,地面草坪成片,鳥語花香,初步建成了社會主義現代新農村。華西村民戶戶擁有小轎車,最多的人家有3輛,并且這些轎車多為奔馳、奧迪、捷達、富康、賽歐等車型。家家住別墅,人人存款過百萬,一派安居樂業的新氣象。村內娛樂、休閑、體育、購物、旅游設施配套齊全,已是一個六七萬人規模的小城鎮。

1993年3月3日,50輛“捷達”牌轎車駛進華西村。1993年華西村有80%以上農戶擁有私人轎車。

吳仁寶主政華西

無農不穩,無工不富。吳仁寶在帶領村民搞好農業的同時,也悄悄地把工業搞起來了。

“農業學大寨”的年代里,吳仁寶的聲譽和威信,已經深深地根植在華西人的心目中。隨著改革開放的到來,絕大多數中國農村還在為能否辦廠爭論不休的時候,工業興村的路徑選擇終于正大光明地浮出水面。當時,正是全國各地推廣實施“聯產承包責任制”、分產到戶的時期,吳仁寶帶領華西村堅持集體生產體制。他把全村土地承包給擅長農業生產的30戶農民耕種,其他農民則安排工業生產,集體統一分配收入。在全國農村經濟轉型的浪潮中,吳仁寶施政綱領是堅持集體生產體制,“不轉型”。

從此,華西村的經濟高速發展,深深地打上吳仁寶的印記。1985年8月19日,在南京雨花臺,細雨濛濛中100多位神情肅穆、列隊整齊的華西農民,緊握拳頭,面對革命先烈紀念碑,莊嚴宣誓:“蒼天在上,大地作證,我們華西人要有難同當,有福同享,決心苦戰3年,目標1億……”隨后在三年治理整頓期間,吳仁寶又提出“三億村”的目標;1993年又提出每年兩個“五”,即產值每年增五億,利稅每年增五千萬的遞增目標……1994年,華西村組建了集團公司,成為國家級企業集團。“華西村”A股股票1999年在深圳上市,成為“中國農村第一股”。在吳仁寶走下華西政壇的2003年,華西村當年的銷售額達到106億元,成為中國第一個百億村。

創造這些經濟發展奇跡的時候,吳仁寶的施政綱領在不斷調整,華西村的經濟發展模式也在逐步轉型。華西的經濟體制核心是“一村兩制”,一個村可以兩制,但一家不能兩制,更不允許一人兩制。民營經濟在華西村也得到了長足性的發展,吳仁寶卻杜絕了領導者和職工以權謀私的行為發生。

在吳仁寶的帶領下,華西全村60多家企業,已形成帶管、毛紡等六大系列,1000多個品種、10000多只產品的生產規模,有50多只產品獲省、市和國家優質產品稱號。“華西村”牌系列酒、煙暢銷四方,“仁寶”牌、“華西村”牌西服、襯衫等產品已成為“三真”(說真話、售真貨、定真價)、“三公認”(用戶公認、專家公認、主管部門鑒定公認)產品。

三萬人共同富裕

“老百姓幸福是我最大的滿足”,這是華西村的老黨委書記吳仁寶既樸實又經典的一句話。華西村的領導決策群體,一直踐行著這句箴言。

“天下第一村”老書記——吳仁寶

早在1988年,華西主動伸手出資幫助周邊幾個村辦廠,雖然也使這些村的生活得以改善,但好景不長,面對日趨激烈的市場競爭,周邊幾個村的好日子并沒有節節上升,有的甚至出現了下滑。這讓吳仁寶對幫扶問題有了重新思考:過去總講船小好掉頭,其實在全球化的市場條件下,只有大船才能抗風浪。于是一個打破中國五十余年農村行政格局的大膽設想——“一分五統”在他腦海里形成。所謂“一分五統”就是村企分開;經濟統一管理,干部統一使用,勞動力在同等條件下統一安排,福利統一發放,農村建設統一規劃。

2001年6月,華西村周邊的三個行政村加盟華西村,合并成為華西一村。此后,華西村周邊的20個經濟薄弱村先后也加入華西村大家庭。合并后的大華西面積從0.96平方公里,擴大到超35平方公里;人口從1500多人,擴大到3萬多人。

華西村堅持以按勞分配為主體。采用多種形式的分配方法,確保村民收入年年遞增。全村的公共和村民生活設施比較完善,家家達到“八通”。全村做到沒有一個暴發戶,也沒有一個貧困戶,家家都是余錢戶。家家有人出國旅游,人人就業,安居樂業。美國客人來華西村訪問時說:“像這樣的社會主義,我們也要!”

吳協恩子承父志

吳協恩在華西村嶄露頭角是成功開發了華西村牌香煙、白酒、葡萄酒等系列名牌產品,并在市場上一炮打響,產生了良好的經濟效益。在“一分五統”的執行過程中,吳協恩出了很多力,加之此前黑龍江“省外華西”的建設鍛煉,吳協恩贏得了父親和華西人的信賴。2003年7月,吳協恩全票當選華西村黨委書記、華西集團董事長兼總經理,從此他接過了父親肩上40多年的重擔。

扎根華西,子承父志!

吳仁寶曾這樣評價過新書記吳協恩:“新書記接班數年來,從上到下、從內到外,各方面的評價都很好,是一個有能力、有辦法、有水平駕馭各種復雜情況的好班長,德才兼備。”

在把重擔交給吳協恩的時候,華西村經過數十年的商海打拼,形成了一套成熟的領導決策群體。華西領導班子能力、經驗、知識、年齡結構互補,配置合理。有長期從事領導工作、經驗豐富、決策能力強、有威信的老同志,也有一批二三十歲朝氣蓬勃的青年骨干。老中青三結合,各文化層次都有,從而保證了班子具有旺盛的生命力。

500億后再轉型

華西村走上致富路,離不開工業。40多年前,靠一臺石磨加工起家,華西村目前已擁有八大公司,60多家企業,2010年銷售收入512億元,中心村村民戶戶都有100萬至1000萬元的資產。而鋼鐵行業作為華西財富的主要貢獻力量,其收入占華西總收入長期穩居60%-70%。

面對經濟領域波詭云譎的情勢,華西村毅然轉型、尋求突破,“從去年10月開始,華西村的重點工作就是發展旅游業。”吳協恩說。

去年夏天,華西村花費9000萬元購買了兩架直升機,又花1000多萬元修建了停機坪,推出“空中看華西”項目。直升機有10人團隊,包括飛行員、機務、安檢等。據介紹,直升機的航線主要是以機場為中心,半徑4公里范圍內,飛行高度在300米以下,可以將華西村全貌盡收眼底。

華西村目前已向國家民航局遞交申請籌建自己的航空公司,“我們已經與國內兩大培養飛行員的高校合作,預計培養100名飛行員,全部是華西村員工。”華西村黨委副書記李慶介紹,“‘十二五’期間,我們要擁有5架直升機、1架公務機,讓游客不但可以空中看華西和江陰,還可以‘南看蘇錫常、北看通泰揚’。”

早在2007年,華西村就開始集資30億元建造這座名為“空中華西村”的高樓。據介紹,此高樓共74層,高度328米,名列中國第八高樓,為世界高樓第15位。現在樓體已經完工,正在內部裝修,用于五星酒店。今年10月份正式投入使用,為華西村50周年獻禮。這并非 “炫富工程”,在華西村老書記吳仁寶的眼里,這是“農村城市化”的體現,“讓城里人到農村來花錢”。

旅游等第三產業的日益發展,正在改變著“天下第一村”的經濟結構體系。轉型和發展,是華西村永恒不變的主題。