貨幣轉(zhuǎn)身的思考

◎文/蕭劍鋒

貨幣轉(zhuǎn)身的思考

◎文/蕭劍鋒

2010年12月3日的中共中央政治局會議明確提出,2011年要實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。由“適度寬松”調(diào)整為“穩(wěn)健”,這是國內(nèi)貨幣政策基調(diào)的重大轉(zhuǎn)變。因此上,穩(wěn)健貨幣政策的實施不僅表明此前中國為應對金融危機所采取的刺激政策——適度寬松貨幣政策的正式退出,更標志著中國貨幣政策的常態(tài)性回歸。

全球金融危機以來,中國名義上執(zhí)行的是適度寬松的貨幣政策,但在2009年,實際執(zhí)行的是極度寬松的貨幣政策。由于是年投放的貨幣基數(shù)較高,因此在2010年的執(zhí)行效果上是令過剩貨幣進一步增加。為了保增長,貨幣政策下藥過猛,且持續(xù)的時間過長。于是便產(chǎn)生出了兩個效應,一個是中國經(jīng)濟再次被強拉到危機前10%以上的高位正效應;一個是利用信貸換GDP,導致貨幣的增長效率嚴重降低了的負效應。

持續(xù)寬松貨幣政策的負效應越來越大,已到了必須著力解決的時候。

其一,房地產(chǎn)泡沫化越來越嚴重,高房價對消費增長所形成的抑制結(jié)果是收入差距的進一步擴大,為未來經(jīng)濟可能爆發(fā)“大調(diào)整”埋下了隱患。過量的貨幣供給和過度信貸投放,使得2009年全國平均房價一度增長達50%左右。在高房價的影響下,中國經(jīng)濟正在產(chǎn)生出一系列的失衡問題,并對未來經(jīng)濟增長的穩(wěn)定性構(gòu)形成了明顯的威脅。

其次,結(jié)構(gòu)性問題更加突出,推進結(jié)構(gòu)調(diào)整升級更顯困難。因為在結(jié)構(gòu)性矛盾突出的情形下,維持高增長在很大程度上是保護落后,這樣就使結(jié)構(gòu)調(diào)整過程過慢;特別是在增長方式和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)沒有變化的情況下,高增長仍然是靠高耗能高污染的重化工推動,這既增加了節(jié)能減排的壓力,也使結(jié)構(gòu)問題更加突出。更為嚴重的是:房地產(chǎn)投資的低風險高收益使人們釀成了普遍性的投機暴富心理,這更導致了許多優(yōu)秀的企業(yè)家不愿在實業(yè)上投資,從而使得產(chǎn)業(yè)升級嚴重受阻。

要解決好這些問題,首先就是要對貨幣政策進行調(diào)整,因為寬松的貨幣政策可以保增長,但無法解決結(jié)構(gòu)問題,而且它自身會產(chǎn)生新的、更多的、更難解決的結(jié)構(gòu)問題。反觀2010年,我國宏觀經(jīng)濟的主要問題不是物價的飛漲,而應是寬松的貨幣政策退出過慢、力度偏小,從而導致了越來越嚴重的資產(chǎn)泡沫化,特別是當前房地產(chǎn)高泡沫化已有了向泡沫化經(jīng)濟演化的巨大風險。

無論用什么樣的標準來衡量,應對危機的貨幣政策仍然是偏松型的。期間,不僅利率水平處于歷史低位,且持續(xù)時間近兩年。而2010年10月的首次升息力度也偏小,這使得負利率持續(xù)時間高達10個月。與此同時,貨幣供應量增長和信貸增長卻均超過了“適度快速增長”的上限。這給資產(chǎn)泡沫尤其是房地產(chǎn)泡沫提供了最為重要的支持。由此使得連續(xù)幾次的房價調(diào)控效果都不盡如人意。

在我國經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)階段及全球經(jīng)濟仍處于偏緊的環(huán)境中,發(fā)生持續(xù)的高通脹的可能性相對較小。相反,貨幣持續(xù)超發(fā)的主要風險卻使房地產(chǎn)泡沫化程度越來越高,其可能出現(xiàn)的深度調(diào)整也會使中國經(jīng)濟大幅減速,并在泡沫不斷膨脹的過程中阻礙著結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。此外,美國的第二輪量化寬松貨幣政策及美元貶值戰(zhàn)略也從外部給我國的資產(chǎn)泡沫提供了支持。因此,中國流動性貨幣面臨內(nèi)外雙重壓力,房地產(chǎn)泡沫向泡沫經(jīng)濟演變的風險在不斷加大。也正因為如此,這次中央經(jīng)濟會議才決定貨幣政策要加快向穩(wěn)健型轉(zhuǎn)變。

從十多年新增貸款的歷史來看,每一次貸款大幅增長后的兩三年內(nèi)都會有新增貸款規(guī)模的下降。2003年-2007年,中國經(jīng)濟連續(xù)五年增幅在10%以上,同期貸款余額分別增長了21.10%、11.55%、9.77%、15.71%和16.16%,復合增速為15%。在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的關口,中國經(jīng)濟2011年沒有必要實現(xiàn)10%的增長,則貸款增長15%這個曾實現(xiàn)中國經(jīng)濟復合增長10%以上的速度,完全可以滿足2011年經(jīng)濟增長的需要。

縱觀全球,經(jīng)濟的復蘇之路仍比較崎嶇。中國將正式從金融危機后特殊情況下執(zhí)行的寬松貨幣政策中退出的決心表明,穩(wěn)健而不是從緊的貨幣政策的說法,在未來的實際執(zhí)行中將會是適度收緊,并且給貨幣政策的相應微調(diào)保留了空間。

偏緊的信貸供給不光是對沖2009年-2010年過度投放的貨幣的必要,而且將有利于提高中國經(jīng)濟增長的質(zhì)量。對于企業(yè)和地方而言,必須在思想上為2011年適度緊縮的貨幣政策做好準備。在整體適度從緊的前提下,貨幣政策具體執(zhí)行時,必將會因產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域不同而有差異,比如七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),可能會受到更多的關照。而西部重點發(fā)展區(qū)域,也會得到差異化的政策“關照”。節(jié)能減排的繼續(xù)推進,落后產(chǎn)能淘汰,今年新開工580萬套保障房的后續(xù)建設資金和明年1000萬套保障房新開工計劃等,都可能在貨幣政策中得到體現(xiàn)。

- 西部大開發(fā)的其它文章

- 兩會精彩語錄

- 總理政府報告回應十大民意

- 微言

- 生活

- 七個怎么看

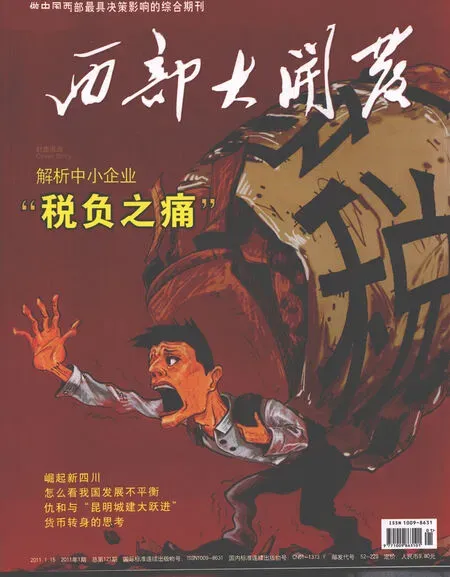

- 解析中小企業(yè)“稅負之痛”