低碳經濟轉型與我國低碳政策規劃的系統分析

錢 潔,張 勤

(1.南京大學 政府管理學院,江蘇南京 210093;2.江蘇警官學院,江蘇南京 210012)

低碳經濟轉型與我國低碳政策規劃的系統分析

錢 潔1,2,張 勤1

(1.南京大學 政府管理學院,江蘇南京 210093;2.江蘇警官學院,江蘇南京 210012)

低碳經濟轉型背景下,低碳政策系統中的政策行動主體子系統強調政府、企業和公民社會組織的多元網絡與合作共治;政策工具子系統區分并綜合運用強制性、混合型及自愿性工具;政策變遷子系統聚集于政策移植與政策創新的交互作用。我國政府低碳政策規劃應基于各子系統間交互作用的系統運作模型分析,通過改善政策環境,制定適應各地區實際的低碳發展目標,實現全社會共同參與低碳經濟轉型的良性機制。

低碳經濟轉型;政策規劃;系統

“低碳經濟”是指以“低能耗、低排放、低污染”為基礎的經濟發展模式。作為 21世紀人類最大規模的經濟、社會和環境革命,這種新的發展模式意義重大,影響深遠。低碳經濟轉型作為我國當前政策規劃和實施中的重要導向,是我國可持續發展的內在要求,是深入實踐科學發展觀,努力建設資源節約型、環境友好型社會的必由之路。在低碳經濟轉型的政策規劃過程中,適當運用公共政策理論對低碳政策規劃進行系統分析,有利于更好地進行產業政策布局,完善政策過程,促進高效政策和良性政策循環的實現。

一、政策系統:低碳經濟轉型背景下的政策規劃路徑

“低碳經濟”概念最早正式出現在 2003年的英國能源白皮書《我們能源的未來:創建低碳經濟 》DTI(Depart ment of Trade and Industry),后逐步擴展。伴隨著全球環境保護的制度化發展,這一理念受到國際社會的廣泛關注,全球范圍內的低碳經濟轉型成為大勢所趨。我國在“十一五”規劃中即提出節能減排目標,“十二五”規劃將延續低碳經濟發展理念,制定相關產業規劃。近年來,我國在調整經濟結構、發展循環經濟、節約能源、提高能效、淘汰落后產能、發展可再生能源、優化能源結構等方面采取了一系列政策措施,取得了顯著的成果。但從總體上說,圍繞低碳經濟展開的政策實踐相對零散,需要運用系統觀念,進一步加以整合。

國外對低碳經濟的研究最早起源于從政治哲學視角對綠色政治和生態主義的闡釋,后逐漸轉向低碳策略與本國經濟發展的研究,此外,還包括能源戰略下的政策措施分析,關注的焦點集中在減少碳排放量的數據指標及在此基礎上改造高碳產業、積極發展可再生能源與新型清潔能源,廣泛開展國際減碳合作等方面。

國內“低碳經濟”的研究從對節能減排與我國經濟發展的研究開始,低碳經濟與政策的研究主要集中在以下兩個方面:一是低碳經濟與產業、財政、貿易政策等相關政策措施研究。在低碳經濟帶來的中國經濟轉型的背景下,從經濟學的視角探討產業政策的規劃與調整,提高“高碳”產業準入門檻,發展高新技術產業和現代服務業,將低碳發展納入國家產業振興規劃的原則考慮和當前安排,為低碳發展創造條件[1];財稅政策研究主要圍繞預算支持政策、完善激勵性與懲罰性稅收政策、能源替代財稅政策等方面[2];貿易政策調整要在保證對外貿易平穩增長的基礎上轉變外延式增長模式,優先向競爭力導向轉變[3];二是對國外發展低碳經濟的相關政策的解讀和綜述,從而借鑒和探討國外在低碳經濟轉型中的政策思路和具體做法,以期對我國低碳政策制定有所啟示。具體包括:改造傳統高碳產業,加強低碳技術創新;積極發展可再生能源與新型清潔能源;應用市場機制與經濟杠桿,促使企業減碳;加強國際范圍內的減碳協作等[4]。

從低碳經濟與政策的研究現狀來看,主要存在以下的局限性:一是相關研究主要集中于經濟領域,特別是對經濟數據的統計分析和經濟政策的闡釋。不少學者從經濟學、財政學、金融學等方面對低碳經濟發展進行了細致思考,但從公共管理與公共政策學科的視角審視我國低碳政策規劃問題的研究尚顯不足。二是相關研究主要是政府本位的政策思考,雖然近期也有對低碳經濟與“兩型”社會方面的思考,如武漢大學劉傳江教授通過分析武漢市的生態足跡赤字和脫鉤 (節能減排)發展情況,認為“建設‘兩型社會’會對降低碳的排放起到促進作用……要在體制、技術創新等方面,積極做好向低碳經濟轉型的準備”等[5],但總體來說研究不夠系統,我國的低碳政策工具的運用上也主要依靠以管制政策為代表的強制性政策,而自愿性政策和混合型政策工具運用的總體環境條件滯后,這方面研究非常缺乏。

當政策問題已經提出而需要采取行動時,決策者要依據一定的程序和原則確定政策目標、設計多種可供選擇的方案加以抉擇,才能決定行動的過程。這一過程被稱為公共政策規劃。采用低碳經濟的戰略應對氣候變化,已經成為全社會的共識,然而如何通過低碳政策規劃成功實現低碳經濟轉型,是當前我國面臨的焦點問題。政策的系統分析是低碳經濟轉型背景下政策規劃的重要路徑,有利于從戰略視角實現低碳經濟目標。運用系統分析方法,我國低碳政策系統是由若干子系統相互作用的結構、過程、功能的有機復合體,具有綜合性、層次性、動態性等特點,每個子系統的發展又是多種要素交互共同作用的結果。我國低碳經濟轉型有賴于政策子系統各要素和不同政策子系統之間的相互協調。

二、我國低碳經濟轉型中的政策子系統分析

從政策系統的視角思考低碳經濟轉型,在政策規劃的過程中,需要考慮若干政策子系統,其中最為核心的包括政策行動主體子系統、政策工具子系統、政策變遷 (技術與制度)子系統。

(一)低碳政策行動主體子系統:多元網絡與合作

政策網絡 (policy network)是將社會學、經濟學網絡理論引入公共政策領域,分析政府過程中政府主體間關系的解釋框架。政策網絡由最初局限性于微觀政策制定的分析,如國會、政府和利益團體之間的互利互惠關系的鐵三角分析;到二十世紀七十年代中觀層面的府際關系研究,如英國學者羅茨基于“權力依賴”的政策網絡而對中央與地方政府間、地方政府間、政府與社團間關系及政府內部部門間關系的研究等;二十世紀九十年代后,政策網絡研究轉向宏觀層面基于治理理論的“治理網絡”研究,即“在政府治理的過程中,特定的群體圍繞著特定的政策議題而形成一種持久、穩定的聯合體,它們有各自的邊界、相對穩定的內部結構”[6]。博雷爾根據以上三個分析典范,從網絡概念與網絡工具的視角將這些國家的政策網絡理論歸納為兩個理論流派:利益調停學派與治理學派,由此有學者將政策網絡劃分為利益中介和治理兩個不同的分析途徑[7]。本文所述的政策網絡即從治理的視角分析,強調由政策規劃過程中多元主體的協調合作機制。在低碳經濟轉型的政策規劃和制定過程中,政策行動者大致分為中央與地方政府、企業、社會力量。在我國低碳經濟轉型過程中,政策規劃不應是強制性的,而更應注重多元主體參與及協商合作。政策行動主體間關系主要從以下三個方面考察。

首先,府際政策協調與協作。從政策層面,統籌經濟協調發展,是政府的一項重要職責。政府各層級機構內部及相互之間的聯合是提高政府能力的關鍵要素。我國單一制的國家結構,決定了經濟轉型過程中政府主導型的制度變遷,而中央政府權力相對集中,有利于長期政策規劃的實現。但在低碳經濟轉型中,國內的區域環境發展狀況各異,經濟發展水平不均衡,經濟結構有較大差別,技術水平也存在較大差異,在中央政府低碳經濟轉型的整體戰略下,各地區地方政府要根據本地區的實際狀況規劃如何實現產業結構調整、提高資源能源使用效率、保護生態環境等相關政策議程,建立減排進度和指標體系,有差別有計劃地實現本地區的低碳經濟轉型。此外,近年來,地方政府間的競爭關系日益激烈,過度競爭導致大量重復建設和產業結構趨同,地方保護主義盛行,一些領域甚至出現無序競爭的局面,成為低碳經濟轉型過程中產業政策調整的巨大障礙。低碳經濟轉型要求從公共物品和服務供給的視角看待地方政府間關系的變遷。“公共物品和公共服務的供給上的過度競爭在府際關系中最突出的領域有兩個方面:一個方面是行政區劃內的大型公共設施供給和政策供給;另一個方面是跨域的公共資源的利用”[8]。從這一角度出發,在低碳經濟轉型中,地方政府首先應明確政府提供公共產品的范圍,促進政府政策規劃進程中的制度變遷,建立地方政府間常規化的政策協商機制,以及協作式政策規劃與配套。其次,在政策規劃上要關注在公共資源利用上因地方政府資源競爭而帶來的“溢出效應”,避免政府行為本身造成的高消耗、高污染等外部性問題。

其次,政府與企業的協同治理。低碳經濟轉型所帶來的新的游戲規則,不僅使各國政府面臨發展的新挑戰,相關行業和企業也面臨重新洗牌。企業無論從自身生存與發展的需要,還是從承擔相應社會責任的角度出發,實現節能減排的低碳式發展都是其必然選擇。從這個意義上說,企業不僅是低碳經濟轉型相關政策的被動接受者,更應成為相關政策制定的參與主體和行動主體。此外,低碳經濟發展需要完整、有效的政策支持體系,而相關政策作為一種特殊的公共產品,涉及以能源政策、產業政策為代表的相關經濟領域,依據公共選擇理論,政府也是自利的經濟人,必須充分發揮社會多元主體參與公共選擇。隨著現代社會政府職能的擴展和轉變,公共產品和服務的生產者和提供者呈現多元化的制度安排,低碳政策的一些微觀政策主張也需要企業這一市場活動主體的積極參與。如,政府與企業簽訂限排協議,進行合作治理;政府與企業共同制定建立低排放統計、檢測、評估、考核流程,以更好地實現政策激勵;政府通過運用適當的政策工具實現與相關行業、企業的技術項目合作,共同改造傳統高碳產業,開發廉價、清潔、高效和低排放的能源技術等。

最后,政府與公民社會組織政策過程的合作共治。“在發展政策的制定過程中,無論是作為主題代言人還是作為社會服務工作者,公民社會參與者都起到了非常重要的作用”[9]。環境和資源保護作為發展政策的重要主題領域,在相關政策制定中尋求公民社會組織的共同參與和合作成為全球化背景下的共識。低碳經濟轉型過程中,發展政策也應從單純的國家和市場二分法轉向國家 -市場 -公民社會三元模式,各類組織可以依靠其比較優勢取得相應的協同作用,充分發揮政府引導、激勵、消費的低碳觀念,形成多元化的參與機制。公民社會參與者以組織或個人的形式參與政策過程的優勢在于,他們不是基于對政治權力或經濟利潤的追求而參與到政策過程中,從理想狀態上說,它們往往代表了公益、利他、互助、協作等觀念,這些都是低碳經濟轉型過程中的重要價值取向。此外,要充分發揮公民社會的對話功能和較高靈活性的優勢,使其在低碳經濟轉型的政策規劃中擁有更多的話語權,形成多元化的參與機制。與此同時,政府還要開展廣泛的國際合作,積極參與國際相關組織的溝通和互動。

(二)低碳政策工具子系統:類型與特征

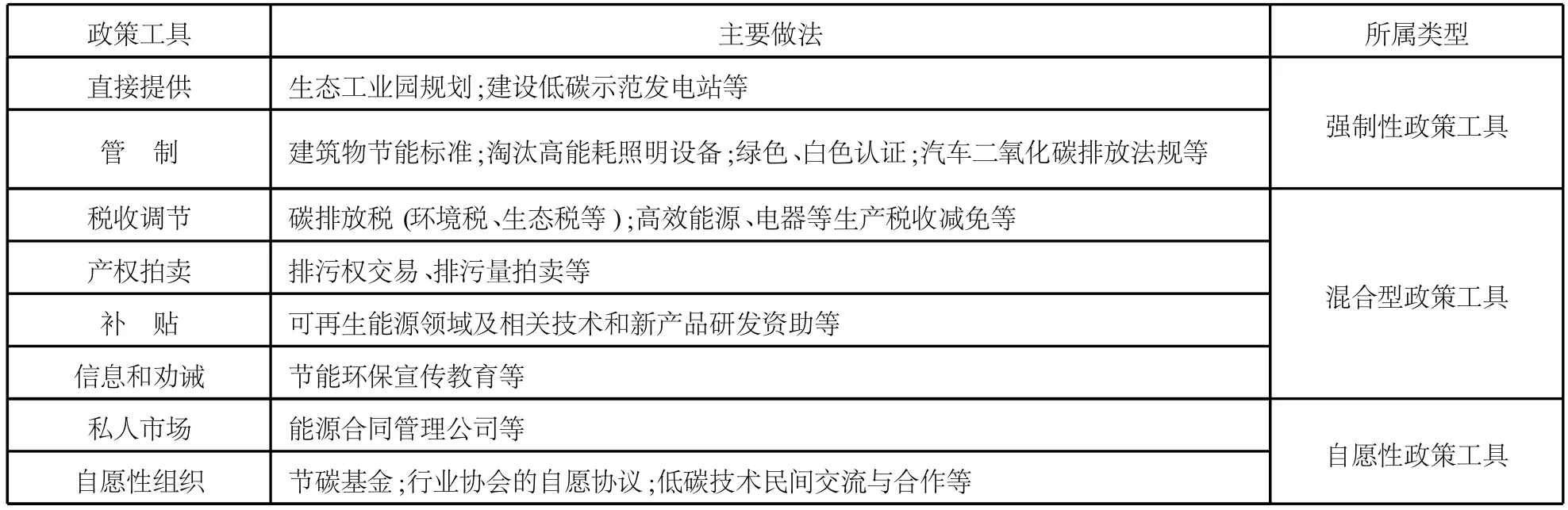

政策工具是政府賴以推行政策的手段。按照政府介入程度的由低到高,加拿大學者豪利特和拉米什將公共政策工具分為自愿性政策工具 (家庭和社區、自愿性組織、私人市場),混合型政策工具 (信息和勸誡、補貼、產權拍賣、稅收和使用費),強制性政策工具 (管制、公共事業和直接提供)[10]。按照這種分類方法,目前發達國家在低碳經濟政策方面通常采用的政策工具如下表。

表1 主要低碳政策工具及其類型

上述西方發達國家在低碳政策方面的一些做法值得借鑒,但在低碳經濟轉型的政策規劃中,更要關注政策工具的搭配運用。總得來說,強制性政策工具完全由政府主導,強調國家權力的干預,沒有給政策目標群體留下自由決定的余地。目前,我國與能源相關的 CO2排放已位居世界第二[11]。預計到 2030年,我國 CO2排放總量很可能超過美國,居世界第一位[12]。我國在低碳經濟轉型過程中的任務相當艱巨,在以大幅度降低國內生產總值的碳排放強度為核心,促進經濟發展方式轉變的同時,應注意強制性政策工具的慎重適當運用。如在制定管制政策時,應注意各地區的現實差距,從低碳生產和低碳消費兩個方面,結合不同地區實際制定減排目標和指標體系,注重低碳政策的執行和評估,防止對數字的盲目追求。

首先,運用強制性政策工具應以大幅度降低碳排放強度為核心,如在管制政策規劃、執行和評估過程中,通過多元化渠道,集社會多元力量共同建立相應碳排放檢測和考核體系。又如可由政府直接提供建立低碳工業示范園等公共產品的方式引導低碳經濟發展的方向。在管制政策規劃、執行和評估過程中,應通過聽證、網絡、大眾傳媒等多元化渠道,使政策目標群體及受眾更及時地進行利益表達和更便捷地獲取政策信息。

其次,為自愿性政策工具的運用提供相對寬松的制度和政策環境。自愿性政策工具與個人自由主義文化相適應,通過社會成員自身利益、情感、價值的追求達到為公共目標服務的結果,其最大的優點是成本低,滲透力強,涉及面廣泛。政府應積極鼓勵自愿性政策工具的運用,為這類政策工具的運用提供相對寬松的制度和政策環境。如簡化低碳領域相關組織建立及其運作過程中的審批程序,為相關自愿性組織的國際交流與合作提供更便捷的服務等。

此外,適時運用混合性政策工具,建立低碳生產、消費等政策引導和激勵機制。混合型政策工具結合了上述兩種政策工具的特征,其特點在于適度的政府干預與市場和社會參與相結合,可以在一定程度上消減以外部性及信息不對稱為代表的市場失靈及以尋租和低效率為代表的政府失靈對政策效果的負面影響。在政策實踐中,我國目前在這一方面的政策工具的運用相對不足,如排污權交易目前處于在一些省份進行試點階段;稅收工具的種類較為局限、力度有待進一步加大;利用市場機制促進地方政府、企業、科研機構、行業協會等多方力量主動參與低碳經濟的良性機制尚未形成等。今后要大力擴展這一類型的政策工具,探索相關的政策措施,實現三種政策工具的有效配合和全社會參與低碳經濟轉型的良性循環。

(三)低碳政策變遷子系統:移植與創新

政策變遷是政策的發展、替代與轉換過程。美國學者施萊辛格、阿曼達和斯考克坡以及薩巴蒂爾等都對政策變遷提出多種模型。我國有學者從動態均衡的視角研究,將政策變遷過程分為政策失衡、政策創新和政策均衡三個階段[13]。本文所述低碳政策變遷子系統,涉及低碳經濟轉型過程中低碳政策發展、替代與轉換的要素、動力與運行機制,其核心在于低碳政策移植與政策創新的交互作用過程。

政策移植或稱政策轉移,是指將一個 (過去或現在的)政府系統中運用的政策、行政管理、制度等運用于另一個政治系統中政策、行政管理、制度等的發展中,從而使其得到改善的過程[14]。全球化浪潮使各國相互影響,彼此依存,全球治理理念的蔓延也使公共政策的國界壁壘日益模糊,各國間政策學習、政策移植的廣度和深度日益拓展。低碳經濟的理念自英國提出后,迅速在全世界范圍內獲得廣泛認同。而后歐盟、美國、日本、澳大利亞等國也紛紛提出自己的低碳發展政策,這些為我國低碳政策規劃提供了重要的啟示,其中不少政策工具和政策措施的運用值得我國借鑒。然而根據諾斯的定義,制度實質上是約束人們行為的一系列行為規則,制度提供的一系列規則由國家制度的正式約束、社會認可的非正式約束及其實施機制所構成。沿著既定的制度變遷路徑,經濟和政治制度的變遷有可能進入一種良性循環,也有可能沿著原有的錯誤路徑繼續發展,甚至被鎖定 (lock-in)在一種低效的狀態下,陷入制度變遷的惡性循環而不能自拔[15]。我國低碳政策移植中要注意由于以下原因導致的制度變遷的障礙:一是不同文化背景下思維方式與行為方式的差異帶來的政策環境和認同度的差異,這種非正式制度安排更難變遷。如我國公民社會發育不完善和公益志愿精神的不足的現狀使低碳政策的自愿性工具的發揮受到影響,在制定相關政策時要充分考慮我國的文化特質,不能簡單照搬照抄西方發達國家的相關政策措施。二是我國現行法律、制度環境及政府決策力、政策執行力等方面的因素。在低碳政策移植過程中,政策的直接移植可能受到現行的法律和制度限制,必須進行本土化改良與創新;低碳政策植入的既定技術和制度系統為保持體系和系統穩定,可能產生自我強化和“鎖定效應”,需要充分重視由此帶來的政策供給的時滯現象;政府決策力與執行力不足也可能帶來低碳政策“水土不服”,政策執行中走樣等現象,需要預防由于作為“理性經濟人”的官僚機構及其人員因素產生的政策失靈。

可見,我國低碳政策變遷不能單純依賴政策移植,必須是政策移植與政策創新交互作用的結果。“創新”來源于拉丁文 novare,是指有完全計劃的、有確定目標的革新活動,也指新出現和形成的部分領域、機制要素或者在一個已經存在的機制關系框架范圍內的 (社會的或者經濟的組織)行為方式,其目標或者是使已經存在的各種方法、程序實現最優化,或者是更好地滿足新出現的和發生變化了的功能要求[9]。政策創新作為政治創新的一種向度,必須與一國的社會文化和環境緊密聯系,并用發展的觀點看待政策變遷過程。具體低碳政策工具和措施的創新只是表層的創新焦點,更層次的低碳政策創新應主要著眼于兩個方面:一是基于低碳技術創新的政策環境建設。與西方發達國家相比,我國能源消費結構中煤炭占有較大比重,碳排放強度也相應較高,因此我國現有的技術支撐系統將阻礙替代技術的發展,新技術 (如太陽能、風電等清潔能源技術、煤的清潔高效利用技術、二氧化碳捕獲與埋存等技術領域)發展條件相對不足,同時低碳技術創新的不確定性與高昂成本支出又加劇了技術創新的困難。克服這些低碳技術創新的障礙需要穩定而持久的政府投入機制和政策環境支持,特別是對技術先期開發和相關輔助創新技術的政策鼓勵和支持。二是基于低碳發展政策的制度創新。低碳經濟轉型要求政府克服現行體制和觀念的“路徑依賴”,增強政府制度創新觀念,提高政府制度創新能力,改變完全政府本位的經濟發展模式,著眼于以政府為核心的公共組織建立良好的政策支撐條件,引導和激勵社會多元力量積極參與低碳生產、消費、考核等體系。

如下圖所示,低碳政策移植與低碳政策創新都是低碳政策供給的重要模式和政策變遷的重要動力,但其發揮作用的方式不同。我國低碳政策移植通過國外有成功經驗的低碳政策措施的直接運用激發低碳政策變遷,這一過程會受到本土制度與政策環境的影響,甚至遇到來自多方面的內生阻力。成功的政策移植會促進有創造性的低碳政策創新實踐。而低碳政策創新在本土因地制宜地進行創造性地低碳政策實驗、推廣以實現政策變遷的基礎上,還可通過低碳政策環境建設與制度創新為低碳政策移植創造條件,減少政策移植的阻力,從更深層次實現低碳政策變遷。著名經濟學家林毅夫指出,對于制度變遷的兩種劃分,誘致性變遷是由個人或一群人,在響應獲利機會時自發倡導、組織和實行的,而強制性制度變遷則由政府命令和法律引入和實行[16]。不同于其它經濟政策,由于“獲利”本身不是低碳政策的價值歸宿,低碳政策變遷更強調強制性制度變遷,但同時應充分認識到,低碳政策變遷是集體行動的結果,實現政府引導下的個體和社會激勵,才是低碳經濟轉型之根本。

圖1 低碳政策變遷子系統運作機制

三、調適我國低碳政策系統運作模型的思考

如下圖所示,低碳政策子系統間交互作用共同構成了低碳政策系統的運作。

(一)低碳政策主體子系統綜合運用低碳政策工具,主導低碳政策變遷過程。

基于政府 -市場 -社會三元結構的低碳政策主體子系統,是以政府為主體,企業和公民社會組織及個人的多元參與、合作共治的體系。多元參與的政策主體使政府可以通過適當搭配和綜合運用低碳政策工具,充分發揮多種不同類型的政策工具的優勢,實現低碳經濟轉型目標。同時,以政府為核心的多元政策主體也主導了政策移植和創新的政策變遷過程,特別是有利于低碳技術創新的政策環境建設和低碳發展政策的制度創新。

圖2 我國低碳政策系統運作模型

(二)低碳政策工具子系統的完善促成對各類低碳政策主體的廣泛動員,以實現政策的良性變遷。

低碳政策工具子系統的綜合運用,特別是對混合型和自愿性政策工具運用的擴展和有效探索,將更廣泛地動員各類低碳政策主體積極參與低碳的生產、消費、監測等進程,實現全社會在低碳經濟轉型中的充分互動、溝通和合作共治。此外,還將大大促進我國低碳政策變遷過程,提高政策移植的效率,克服原先制度和技術的“鎖定效應”,通過深層次的政策創新實現良性政策循環。

(三)低碳政策變遷子系統不斷強化低碳政策主體的多元化和政策工具的創新。

通過對我國低碳政策移植障礙的認識,政策主體應從我國現有制度中的正式制度 (即具有社會普遍約束力的法律和規則體系)和非正式制度(即根植于本國的傳統文化的社會價值觀、社會習俗、道德規范等)出發,進行政策創新,可以不斷強化低碳政策行動主體子系統在低碳政策轉型中的導向和推動作用,并通過低碳技術、制度和政策工具的創新實現既定的低碳政策目標。

四、結語

隨著我國能源需求在短期內的快速增長趨勢和產業結構調整進展緩慢的現狀,我國低碳經濟轉型既將是一個長期的過程,也將是一個復雜的系統工程。基于政策系統的視角分析我國低碳政策規劃,實現政策若干子系統自身和相互的良性運作尤為關鍵。對低碳政策的系統分析給我們以下啟示。

首先,我國低碳政策規劃和制定過程中各子系統間密不可分,必須統籌考慮各子系統。低碳政策的行動主體、政策工具和政策變遷幾個子系統間有著密切的聯系,都不能孤立地看待或有所偏廢。其次,我國低碳政策的規劃和制定應著眼于促進各政策子系統之間正向功能作用的發揮,減緩以至消除可能產生的負向功能。充分發揮政策行動子系統的主導作用和能動力,實現多元化政策工具對政策主體的動員能力和對政策變遷的影響力,通過政策變遷實現對政策行動主體作用的強化和對政策工具運用格局的改善。再次,我國低碳政策系統的運作應有計劃有步驟地實現,在政策規劃中,應充分考慮政策子系統間的相互制約關系,政策規劃應著眼于政策系統的全局展開,注重涉及不同子系統的低碳政策措施的配套性和政策運行過程各子系統發展的均衡性。低碳政策規劃有賴于各子系統間的協調發展,政府要克服現行體制和觀念的障礙,為低碳經濟轉型提供良好政策環境和支撐條件,適當運用多樣化的政策工具,引導、激勵促進全社會多元主體共同治理,逐步建立完整、有效的政策支持體系,實現低碳政策的良性變遷。

[1]徐瑞娥 .當前我國發展低碳政策的研究綜述[J].經濟研究參考,2009,(66):34-40.

[2]傅志華 .促進低碳經濟發展的財稅政策體系建設[J].中國財政,2010,(8):45-46.

[3]于立新,江皎 .低碳經濟壓力下的可持續貿易發展戰略 [J].紅旗文稿,2010,(2):22-24.

[4]任力 .國外發展低碳經濟的政策及啟示[J].發展研究 ,2009,(2):23-27.

[5]劉傳江,馮碧梅 .低碳經濟對武漢城市圈建設“兩型社會”的啟示[J].中國人口·資源與環境,2009,(5):16-21.

[6]黃健榮 .公共管理學 [M].北京:社會科學文獻出版社,2008.42.

[7]任勇 .政策網絡的兩種分析途徑及其影響[J].公共管理學報,2005,(5):55-59.

[8]嚴強 .政府間關系:體制與行政[J].江蘇行政學院學報 ,2009,(1):103-108.

[9]康保銳 .市場與國家之間的發展政策 [M].隋學禮譯.北京:中國人民大學出版社,2009.3,21.

[10]邁克爾·豪利特,M·拉米什 .公共政策研究 [M].龐詩等譯 .北京:生活·讀書·新知三聯書店,2006.144.

[11]CD I AC.National CO2 Emissions from Fossil-Fuel Burning,CementManufacture,and Gas Flaring:1751-2005[R].Carbon Dioxide Infor mation Analysis Center,2006.

[12]EI A.Energy Information Administration,International Energy Annual,2006&International Energy Outlook[R].Washington,DC:EI A,2007.

[13]王騷,靳曉熙 .動態均衡視角下的政策變遷規律研究[J].公共管理學報,2005,(6):26-30.

[14]DOLOW ITZ D,MARSH D.Who Learns What from Whom:A Review of the Policy TransferLiterature[J].Political Studies,1996,44(2):344.

[15]道格拉斯·C·諾斯 .制度、制度變遷和經濟績效[M].杭行譯 .上海:上海三聯書店,1990.11-13.

[16]R·科斯,A·阿爾欽,D·諾斯等 .財產權利與制度變遷——產權學派與新制度學派譯文集 [M].劉守英譯 .上海:上海三聯書店,1994.384.

(本文責編:辛 城)

Transition to Low-carbon Economy and Systematic Analysis of Low-carbon Policy Plann ing in China

Q IAN Jie1,2,ZHANGQin1

(1.School of Governm ent,Nanjing University,Nanjing210093,China;2.Jiangsu Police Institute,Nanjing210012,China)

In the background of transition to low-carbon economy,the main subsystem of policy action bodies focuses on the multi-network of government governance,enterprises and civil society organizations;the subsystem of policy tools distinguishes and integrates compulsive,mixed and voluntary tools;the subsystem of policy variance focuses on the mutual effect of policy transplant and policy innovation.Based on the systematic operation model of policy subsystems’mutual effect,Chinese government should improve the policy environment and set realistic goals for low-carbon development,so as to realize the benign mechanism transition of low-carbon economy.

low-carbon economic transition;policy planning;system

F120.4

A

1002-9753(2011)04-0022-08

2010-08-15

2011-03-10

國家社會科學基金項目:科學發展觀與政府決策能力研究(編號:06BZZ011);江蘇省政府辦公廳、江蘇省行政管理學會重點課題:強化政府公共服務能力研究(項目編號 JSXZXH201005);江蘇警官學院科研基金項目:科學發展觀視角下我國低碳政策系統研究 (編號:10Q12)。

錢 潔 (1980-),女,江蘇南京人,南京大學政府管理學院博士生,江蘇警官學院講師,研究方向:公共管理與公共政策。