西湖二十四時

周華誠

我需要一個借口,可以經常去西湖邊走走,坐坐,但是我又不能常去,所以我想到一個法子,每隔半個月去一次。就按照二十四節氣的節奏進行好了。

好像我每次忙里偷閑,去西湖邊散步、吹風,并不是偷懶,而是有著一個光明正大的理由——你看,我是去跟季節約會的!

杭州這座城市向我攤開了它的地圖。在一個春寒料峭的夜晚,我乘坐公交車去了一趟西湖邊,面對那一泓寬廣的湖水時我覺得很高興。浪漫的燈火在湖面上搖曳出碎影波光,人影在湖光山色里穿梭不停。此時我很想向西湖打個招呼,我說:“西湖你好。”

提到“杭州”這兩個漢字你會想起什么?像水一樣絲滑的綢緞,色澤翠綠甘香如蘭的龍井,還是讓人在異鄉想起就會在舌尖生發鄉愁之感的莼菜,每到深秋時節就滿街滿巷飄蕩的桂香?是許仙與白娘子的纏綿緋惻,錢塘名妓蘇小小的油壁香車,還是破扇破帽人間活佛濟公的似瘋若癲……

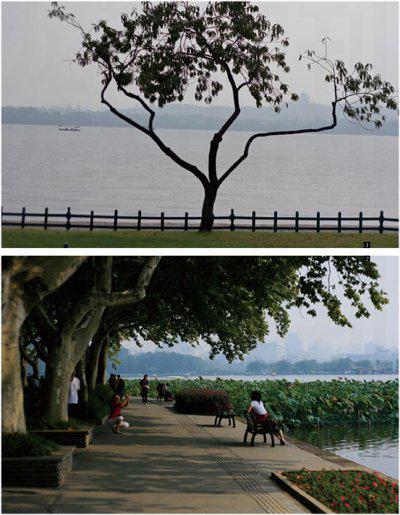

恐怕所有這些,都比不上那一面湖水的誘惑吧。杭州之美,美在西湖。杭州這座城市也因為有上天賜與的一面湖水,而被稱作“天堂”,西湖呢,又因為地處杭州而熠熠生輝。一座城與一面湖,千百年來相依相偎。

有多少腳步朝著杭州的方向紛紛奔來。有的人流連五日十日,依依不舍地離去;有的人終不忍離去,于是在此尋一份工作,租一間小屋,落下腳來;有的人落腳幾年十幾年幾十年,找到了相愛的人,構筑了溫暖的小巢。

為什么世界上會有那么多人,把來杭州旅游,把看一眼西湖,當作一個人生的心愿呢?

只要走到西湖邊,所有的煩惱都煙消云散了。

西湖就是有這樣的魔力。

每個人的心中都有一座西湖。自從來到杭州,我都想天天都去西湖邊坐著,無所事事,曬曬太陽,看光陰的腳步一點一點移過去。但是我不能夠。我得努力工作,好好掙錢,好讓自己在這個城市安穩地生活下去。

你也許有過這樣的感受:當你天天在都市高樓的格子間和擁堵的汽車長龍里來去匆匆,你是感知不到春天悄然來臨的,只有偶爾經過街頭公園里,一抬頭發現一兩棵桃樹孤單單地傳遞著春暖花開的消息時,才發現,春天來了。這時候,你會感嘆,自己疏離大自然有多久了!

對,我需要一個借口,可以經常去西湖邊走走,坐坐,但是我又不能常去,所以我想到一個法子,每隔半個月去一次。就按照二十四節氣的節奏進行好了。

好像我每次忙里偷閑,去西湖邊散步、吹風,并不是偷懶,而是有著一個光明正大的理由——你看,我是去跟季節約會的!

二十四節氣,也是農耕時代留下的美好事物,如詩經一般雅典。對于我的祖輩來說,節氣深深地嵌進他們的每一道年輪中,成為他們的生命歷法。

人一生中,什么是最重要的呢?

走在西湖邊,你不由會拿一些大而無當的問題來問問自己。當然,好多問題并沒有答案。

但是隨節氣行走西湖這件事漸漸地做下去之后,我越來越喜歡上了它。至此,我來到這座城市已有一年,伴隨著每一次去西湖邊行走,我也逐漸地融入了這座城市。最初的焦慮、緊張和不安如煙云般消散。我的心靈在湖邊得到了舒展和安放。

2010年深秋,一個微雨的清晨,我在西湖邊。云水空蒙,法桐的金黃落葉鋪了一地。我沉醉于此,挪不動腳步。

許許多多的人,走過;許許多多的車子,開過。上班的上班,路過的路過,人各有事,沒有人停下來。

我真為他們感到遺憾。我甚至想喊住人們使之停留。真的,如此美好,你怎忍潦草而過。

白露:像寒蟬那樣吟唱

日期:農歷七月十九;公歷9月7日。天氣:晴到多云。氣溫:24-32攝氏度。風力:東風3-4N。

濕度:平均相對濕度70%。

白露——“八月節……陰氣漸重,露凝而白也。”

下午三點的陽光,從花架上斑駁地灑落下來,還是頗有些暑氣。

我在斷橋邊下了公交車,沿著北山路一直往前走。說也奇怪,到了樹木成蔭的北山路,仿佛城市里的暑氣就已悉數盡消,還有若有若無的幾聲寒蟬嗚叫。蟬呢,雖然說多達十幾年的地下蟄伏,只為了能享受光明的三個月,但它的叫聲實在是有些擾人的。盛夏時候,我總是會無端地想,那密不透風的蟬鳴,定然是給本來就酷熱的天氣火上澆油;酷暑之中,若是沒有惱人的蟬鳴,世界一定會清涼好幾攝氏度吧?

到了這個時節,蟬聲倒是稀疏了許多,合唱團解散,成員各自紛飛,依然堅守枝頭執拗鳴唱的少數分子于是成了獨唱團,倒是有一分可愛的傻氣了。再接下去,氣溫漸漸變冷,這些孤獨的秋蟬,也將會從季節的深處消失了。蟬到了白露這個時節,光陰也是無多,便何妨讓它兀自地吟唱呢。寒蟬,倒是一個很有詩意的名詞,在古詩里常常出現;寒蟬的聲音,和秋天的意象一樣,都有些離別的小小感傷。

當我決定了要定期地來西湖邊走一走,便有一個難題冒出來。剛剛走來的這一路上,我也在遲疑:西湖那么大,到底我該怎么開始呢?到底西湖的哪一個段落,最值得我時不時地花上一點時間,陪它一起走過呢?

當然這個難題在不久以后就會被證明純屬多余。人總是容易浮躁,還沒開始就想著結束,一切都沒譜時就設想意義——就像一場戀愛,你剛剛和人見了第一面,就想著到底這個人值不值得陪她一起度過十年時光(更不要說“一生”這種詞了)?要是后來發覺彼此情感不合,分手了又會怎么樣?會不會覺得太虧?這樣的問題當然是很狗血也毫無意義。事實上,我對于自己在西湖邊行走這件事來說,到底能堅持多久都不曉得呢。

按照便利的原則,我設置了這樣一個私人路徑——從斷橋邊開始,沿著梧桐密布的北山路一直往西南方向走,經過西湖博覽會博物館、菩提精合、春潤廬、秋水山莊、新新飯店這一路,到了蘇小小墓邊上左拐,過了西泠橋,往孤山路的里邊走,一路經過樓外樓、中山公園、浙江博物館、平湖秋月,再走白堤,過了錦帶橋,直到斷橋。

這樣一圈下來,約是3.6公里,本來不算長路,但是依我散漫的腳步,加上東看西看兼拍拍照片的閑心,至少得花上兩個小時了。

本來,我出來看西湖就是以玩的心態居多。既然出于一種閑情,何妨就把這件閑事也散淡地來做呢?只消按照自己設定的節奏,堅持下去就是了,自然不必介意到底怎樣的行走更詩意。僅僅這個過程,就多么讓人羨慕啊——當我在湖邊行走,想走快點就走快點,想在哪里坐下就在哪里坐一會兒,沒有人拿著鞭子在屁股后頭追打;看看天,看看云,看看花草或游客,都是一件美事。

北山路的梧桐,在這時節也有一些黃色的落葉,晃晃悠悠地飄落到水面。當然,這樣的落葉還是少數,樹梢上還是綠葉的華蓋如云。

荷花此時已是一一枯蓬舉。蓮蓬年華已老,仍固執地高擎著這孕育了一夏的果實。荷葉還是綠色,蓮蓬已然轉黑,普遍高出荷葉一截來,而一些后知后覺的荷花,還在開著。最盛的花期已過,便少了一分鬧猛,這少數的幾朵花的開放,卻添了一分自己的悠閑,像那些從來不與人爭功的君子,活著自個兒的精彩。

我把耳塞放進耳朵,這時候周云蓬開始唱——

“目擊眾神死亡的草原上野花一片

遠在遠方的風比遠方更遠

我的琴聲嗚咽淚水全無

我把這遠方的遠歸還草原

一個叫木頭一個叫馬尾

我的琴聲嗚咽淚水全無……”

這首歌就叫《九月》,海子的一首詩。許巍唱過一首歌也叫《九月》,但是跟周云蓬唱的這首比起來,就輕飄了許多。周云蓬的吟唱蒼涼而悠遠,把我從西湖帶向草原,遠方,帶向那蒼穹深處。

這是九月。九月適宜冥想,適宜吟唱——像一只寒蟬那樣。

秋分:是誰寂寞地擎著燈盞

日期:農歷八月初五;公歷9月23日。天氣:陰到多云。氣溫:19-26攝氏度。

風力:偏東風3-4級。濕度:平均相對濕度75%。

秋分以后,氣溫逐漸降低,“白露秋分夜,一夜冷一夜”。

如果你剛剛抵達一座城市,怎樣才能盡快地融入它?

買一張城市地圖,有空時,就騎車到處逛;

每天買一份當地報紙,堅持閱讀上面的城市新聞和社會新聞;

去附近的電影院,看一場電影;

找一家咖啡館,在里面消磨掉半天光陰;

到隨便哪一條老街,跟隨便哪一個老伯伯閑聊半天;

辦一個當地的手機號,申請一張本地銀行卡,有機會時,再跟本地姑娘談一場戀愛……

而我,采取的是另一種個人體驗的方式:去西湖邊行走。一個月兩次,這是我與西湖的約會。

杭州有西湖,真是幸福。你想想看,剛剛還在車水馬龍、雞飛狗跳的鬧市,僅僅十幾分鐘車程,就可以完全進入另一個世界,這里靜謐安寧,純凈質樸;這里的天空很高遠,湖水很寬闊,樹深林茂,鳥鳴悠遠,純然是一個世外桃源!

如此得天獨厚的自然環境,豈非杭州的幸福么!比鄰而居的上海人,一到周末就往杭州跑,也不是沒有緣由的。

我選擇每次來行走的這段路,依次是斷橋、北山路、孤山、西泠橋、白堤,恰如一個合圍,把北里湖擁在懷中。

北山路,被稱為世界上最美麗的路之一。我沿著北山路往孤山方向走,中間是高大的法國梧桐籠蓋著兩車道的柏油馬路,樹葉濃重,此間的靜謐,像被過濾了一般浸潤著身體的每一個細胞。我一路前行,左手西湖水,右手寶石山。左手空靈,右手厚重——依山而建的斑駁的老墻、沉默的山門、黝黑的臺階、幽幽的山道、厚重的鐵門;一幢幢老別墅、舊房子,都有它的過往故事,它的建筑形式也多種多樣,堪稱民居的“萬國建筑博物館”……其實我知道,這一路上,隨便哪一幢老房子,從一道門里走進去,就會走進線裝書一樣層層疊疊的故事里。那些塵封的歷史在山水之間靜默,老房子是親歷者、見證者,正因有這些老房子的存在,西湖才有如許的韻味。

就像生怕驚醒一個沉睡的舊夢,我從湖邊走過,隔著馬路和車流眺望那些老房子,卻沒有勇氣推開任何一扇虛掩的門側身而入。時候還沒有到吧,就讓我先眺望著,某一天我就會悄悄地,從從容容地,敲開這座城堡的小門。

離開的時候,我又記起——先前路過鏡湖廳的花廊下,白露時開得熱鬧的木香的花兒,這會兒已顯清零,只剩一二朵,在地面水影照出斑駁的光景。

在我身后的湖面上,老去的蓮蓬高高地舉起,又倒垂下來,像是誰擎著燈盞,寂寞地照在秋分這個節氣上。

寒露:讓風把我吹進漫長的光陰

日期:農歷八月二十;公歷10月8日。天氣:多云到晴,東北風3-4級陣風5級,氣溫18-26攝氏度,平均相對濕度65%。

《月令七十二候集解》說:“九月節,露氣寒冷,將凝結也。”

是聞著桂花香,走進寒露的。

寒露前幾天的一個晚上,無意中來到滿覺隴路的“桂語山房”。本來是約了一個臺灣來的過氣歌星一起吃飯,順帶做一個訪談,結果爭情有變,徒然地耗費了不少時光。不想等了,正準備離去呢,左轉右轉,沒有往進來時的大門走出去,卻從邊門走進了一個小院子——

啊,真香。

深夜了。什么時候下起了小雨的呢?有綿綿的雨絲飄下來,被茂密的樹叢擁圍著的小院子像是籠在一層薄霧中,而那香是從薄霧中透過來的,如波紋一樣漾入鼻孔,是的,桂香。

滿隴桂雨,以前沒有見識過,只是在這樣一個機緣巧合的夜晚,一頭撞了過來。小院子里的地,是用防腐木鋪就,昏暗的燈光映出上面薄薄的雨水,一地的桂花,落在木頭上,浸在薄霧中,染在衣袂上。這靜謐的小院子里,擺了三四個小椅子,有兩三個人在喁喁細語,更添了一分秘境的意味。一霎那,叫我不忍離去。

有了桂香,這方算得,是真正的秋天了罷。

寒露,是秋天別在衣領上的徽章,讓人一眼可以識別它的身份。就像高遠的天空里,一會兒排成個一字,一會兒排成個人字的雁陣;就像叢林里悄悄染黃涸紅,這兒一片,那兒一片的樹葉;就像山里人家滿墻掛著的金黃的玉米棒子,艷紅的辣椒串子。

鏡湖廳那棵2010歲的木香,早謝去了它這個季節最后的花朵。北山路邊,水面上的荷葉也漸變成暖色調,青黃的葉子上有了許多的洞洞,所有的蓮蓬都已枯萎。

一個人行走西湖,我不是游客。我是居于此城的新市民。

我一定永遠會記得,剛到杭州的那個夜晚。

每個節氣,不管刮風下雨,烈日寒雪,我都要從租處出發,去西湖逛一圈,拍拍照,想想事。當然,這并不是一件工作,也沒有人命令我必須去做,但我自己覺得會有意義——對于我來說,西湖是一個心理層面的指代,它具有更大的象征意義,我要進入它,了解它,在精神上接受它的熏陶滋養。

你看,西湖,它擁有那么長的時光。有那么長遠的過去與未來。有那么多的文人,高士,名妓,流氓,政客,在此笑過,愛過,走過,活過。

我能觸摸些什么嗎?

就讓西湖的風,把我吹進這漫長的光陰里去吧。

霜降:隱藏于記憶的清寂之美日期:農歷九月六日;公歷10月23日。天氣:多云,東南風3級左右,氣微溫16-26攝氏度,平均相對濕度65%。《月令七十二候集解》:“九月中,氣肅而凝,露結為霜矣。”《二十四節氣解》:“氣肅而霜降,陰始凝也。”

沒有霜。

當然,更多的人們是和我一樣,只是因為沒有在合適的時間、合適的地方出現,看不見霜,便武斷地以為沒有霜。

久居城市的人,如果像我一樣習慣于晚起,那么一年到頭怕也是難以見到霜的。早上,你匆匆忙忙出門,一路小跑擠車,滿頭大汗趕路,開始了艱難的一天的歷程。這樣的日子里,霜有或沒有,對于這個世界并沒有什么意義。

只是在某一天,翻開日歷的時候,或者翻開字典,看到霜這樣一個上下結構的字,會怔一征。然后,腦海中現出一個畫面:鄉下,清晨,空氣清冷,田邊的枯黃草葉上布滿一層晶瑩的霜花,滿地晶瑩,跟雪不一樣的白。很好看。

“蒹葭蒼蒼,白露為霜”,霜是這一季最清寂的景致。

在霜降這一天,我照例晚起,然后慢吞吞地來到西湖邊。

西湖邊沒有霜,但我的腦海倒是不時浮現小時居于鄉野,清晨踏霜去上學的情景。“晨起動征鐸,客行悲故鄉。雞聲茅店月,人跡板橋霜。”這是唐代詩人溫庭筠寫行旅之人清晨上路的情景,刻畫了一幅凄清有致的霜晨圖。在我小時,“人跡板橋霜”倒是深秋時節日日

必經,那座板橋共有九節,長長地跨于河水兩岸,約摸有百米之距,板橋上的一層白霜往往嚇阻我們前行的腳步。霜是滑的,擔心一不小心,落入水中去。于是往往在橋頭徘徊,遇到早上勞作的大人,親熱地叫一聲叔叔伯伯,于是被他牽住手,一前一后地過了橋。

那水,不深,最深處或可沒成人的膝。河水在板橋之下無聲流淌,水面仿佛浮著一層隱隱的霧。

早起的狗,也跟在荷鋤的大人身后,腳步輕盈地過橋。

霜降,儼然秋與冬的分野,綠與黃的界限,霜降這把快刀寒光一閃,季節被切割開。于是,一水之隔的對岸,孤山原本一色的綠,這時節已然分出了層次,幾樹或黃或紅的葉子,張揚著熟女般的秋韻。水中的荷葉,成了黃色,又破出一個個鐵銹紅的洞。

霜降,還是一只蟲子嗎?

不過天鵝們依然在湖面游弋,一對白天鵝在水面追逐嬉戲,拍打起四濺的水花。這樣的季節,對于它們來說,意味著什么呢?

是月落烏啼霜滿天的蕭殺,還是記憶中溫暖的南方?天氣會繼續冷下去,而它們,是離開,還是安然地過冬?

我騎一輛自行車,穿過人群,穿過季節,穿過往事,抵達霜降。此時,陽光散落西湖之上,記憶溫暖。

意念中的霜是一道符號,刻在每棵樹的年輪上。

立冬:小野菊金黃如同青春往事

日期:農歷九月廿一;公歷11月7日。天氣:多云,偏南風3-4級,

氣溫16-27攝氏度,平均相對濕度60%。

《月令七十二候集解》:“立,建始也”,“冬,終也,萬物收藏也。”立冬,冬日之始。

對于西湖來說,冬天是一位遠道而來尚未抵達的客人,立冬是提前打來的電話——對方說,他還走在路上。

荷葉是年邁的老者,在水里站了太久,這會兒就要歇歇腳了,它們彎下了腰,被時間染黃的面孔輕撫秋水,靜靜地看著時光繼續流走。

如果告訴湖里的野鴨和鴛鴦們,冬天將要開始——它們一定不會太在意,因為冬天總是像領導一樣不按時間出席季節的盛宴。在西湖,現在的水依然那么溫暖,微風依然那么和煦,人們的腳步依然那么輕閑,甚至孤山上的群樹,也只是涂抹一層淡淡的彩色,如果不仔細看,都會被人們輕易地忽略掉而無法察覺。

只有北山路上高大的法國梧桐,連綿的樹葉無法按捺迫切的心情正在悄悄換裝。每天接受那么多路人的觀賞,它們甚至巴不得每天都換一套新裝。這時候,它們黃了,尤其是在逆光之時,照著遼遠的天空里一瞧,你就發現它們黃得有些透亮了。

這時節西湖邊的情侶們是最耐看的風景。

一對情侶坐在長椅上,她把頭靠在他的肩上,他們的身邊擺著一大捧鮮花。這樣的場景是有些兒故事的,耐人尋味——是一場求婚剛剛結束,還是一段暗戀得以表白?是一個特別日子里精心策劃的紀念,還是某個平常時光中,隨心而起的快樂?

在西湖邊,任何這樣的情節,都不會顯得突兀。西湖就是一座愛情的湖,無數纏綿悱側的愛隋在從古到今的湖邊上演,就像一幕幕戲劇的過場。

今天是周六,我是特意從住所出發來西湖邊的。我時走時停,看看路人男女,看看花草野鴨,漫無目的。我一路沐浴著立冬的暖陽,沉思,遐想,沒有與任何人交談,但內心卻并不寂寞。

小雪:秋水撫琴誰人聽

日期:農歷十月初六,公歷11月22日。天氣:陰轉多云,東北風3級,氣溫3-12攝氏度,平均相對濕度65%。《月令七十二候集解》:“10月中,雨下而為寒氣所薄,故凝而為雪。小者未盛之辭。”

事實上,好幾天前,杭州就下起雪了。雪趕在“小雪”這個節氣前到來,非常不成熟、不穩重,沉不住氣。

私下以為,西湖最美,應在雨西湖、雪西湖、夜西湖。路上沒有幾個人,一片空靈清寂。而我常去的北里湖一圈,是通常游客去得最多的地方,碰上長假節日又天氣睛好,路上游人摩肩接踵,斷橋周圍簡直是人山人海,舉步維艱,那還看什么西湖呢,看“人湖”倒差不多。

若是外地游客來杭州,不如起個大早或索性拖到半夜,趁著人跡稀少之時再去,那才有味道。

有時我會選擇坐公交車去西湖,K7或27N,到新新飯店站下。

北山路一帶,每走一步都會有一個故事,而最著名的,還是愛情故事。除了斷橋上許仙與白娘子這樣虛無飄渺的傳說,也有江湖塵世里纏綿悱側可以觸摸的真實。

今天我是想好了要來探訪一個故事,關于“秋水山莊”的,每次在公交車站下了車,都能看到它。新新飯店的西樓(孤云草合)邊,那個風格雅致的建筑,在梧桐掩映的圍墻大門上,書有“秋水山莊”四個字。這道門面朝著北山路的車來車往,鐵門銹跡斑駁,像是塵封了往事。邊門進去,這才發現,秋水山莊已是飯店的一部分,建筑的房間已被隔成一小問一小問的客房。

秋水,是一個人的名字,一個女人,一個漂亮的女主角。

男主角叫史量才,當年上海新聞界赫赫有名的人物。

走出幽幽深深的秋水山莊,面對北山路上不息的車流,面對湖邊絡繹不絕的游客,我有恍如隔世之感。

所有的愛情,是西湖的一葉葉書簽。

我多想在這湖邊,有一張琴,面對煙雨西湖,有秋水一樣的女子為我彈。

大雪:頂級豪宅角落里的閑散時光

日期:農歷十月廿一,公歷12月7日。天氣:多云轉陰,夜里陰轉小雨,偏東風3級左右,氣溫4-14攝氏度,平均相對濕度60%。《月令七十二候集解》:“(至此而雪盛也。”

如此絢爛的景色!

_

北山路上的梧桐,已經美到無法言說。在此前幾天,就有同事跟我說,你去拍照了嗎,北山路上的梧桐樹葉,實在太美了!

我卻壓抑著自己的好奇心,堅持著要等在大雪節氣的這一天,才去看它(這有多好笑)。

這一天,我還是被鏡頭前的美麗所折服。本來,該是肅殺的日子了,而西湖卻似乎是在盡力地捧出它這一時節最美的顏色。我立在孤山的對面,就可見顏色是層層疊疊,色彩的層次如此豐富,大紅的楓葉,縹縹緲緲,如云如霧,如泣如訴。水邊的垂柳已經泛黃,山上的樹林,從紅到黃如潑墨水彩,問雜,交融,渲染,你中有我,我中有你。

湖中的荷葉,已經徹底地焦黃。桿葉無力地倒映水中,仿若簡筆的中國水墨畫,勾出幾絲清幽的韻味,也有說不盡的妙處。然而在風起擁涼的夜里,燈光下這樣的荷影不免就添了一絲落寞與清寂,倒是與這樣的節氣性格十分吻合。

雪落西湖,如張岱所寫——

大雪三日,湖中人鳥聲俱絕。是日更定矣,余孥一小舟,擁毳衣爐火,獨往湖心亭看雪。霧凇沆碭,天與云與山與水,上下一白。湖上影子,惟長堤一痕,湖心亭一點,與余舟一芥,舟中人兩三粒而已。到亭上,有兩人鋪氈對坐,一童子燒酒爐正沸。見余,大喜日:“湖中焉得更有此人!”拉余同飲。余強飲三大白而別,問其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃日:“莫說相公癡,更有癡似相公者!”

此番勝景,不禁叫人心馳神往。天與云與山與水,上下一白。大雪通常能將人深藏于心的童心與情趣激發出來,回復本真可愛的天性,脫去一本正經的西裝和冠冕堂皇的偽裝,大家都來雪地里撒個野,鬧一場。

我立在斷橋之上,想像大雪西湖的景象,此時陽光暖洋洋地照在身上。幾天前夜里不期而至的那場雪,已經消失無痕。而下一場雪,何時將來?我們預約一下好了,要足夠大,大到超出心理預期。

我們難道不是總在期待生活里出現一點驚喜么?

冬至:年輪生長刻下光陰的故事

日期:農歷十一月初七,公歷12月22日。天氣:晴到多云,偏南風3-4級,氣溫1-12攝氏度,早晨有薄冰,平均相對濕度50%。《月令七十二候集解》:“十一月中,終藏之氣,至此而極也。”

那棵樹,已經掉光了樹葉。

那是一棵與眾不同的樹。一棵桃樹。

在冬至這一天,一棵桃樹用它掉光了葉子的枝丫,撐開了白天與黑夜的界線。從明天開始,黑夜將慢慢變短,白天會越來越長。

一棵桃樹在自己的內心,用生長的年輪刻下光陰的故事。

我在早上十點多鐘騎自行車抵達西湖邊。這一日,陽光睛好,樹影在地上拖得很長。車輪穿過流金碎影的感覺十分美妙。北山路邊舊房子前的空地上有一只貓,正不知疲倦地追逐著自己的尾巴,像追逐一個可望不可及的夢想。

這天早上我在白堤上遇到一個外國男子,他叫威廉姆斯,中文名楊飛,在杭州生活了四年。他在白堤上騎著一輛公共自行車,晃晃悠悠地前行。在一個地方,他讓我幫他和自行車一起拍張照片。他的中文說得相當流利。后來我們聊了一會兒,楊飛說他起先是個狂熱的旅行愛好者,一有點兒錢就四處旅行,錢花完了,再找個工作掙一點兒錢。后來到了杭州,就不愿意走得太遠了,偶爾出去一趟,最后還是回到杭州。楊飛說,他最享受的事,就是在整個西湖景區騎自行車。

我覺得很多外國人比我們想得通,或者說,他們常常看起來有點兒“不求上進”——比如楊飛這樣的,浪跡天涯,不是虛度了大好的年華么?當他老去,回首往事時,會不會“因為虛度年華而悔恨”,會不會“因為碌碌無為而羞恥”?

其實人生就是一場旅行。就像一個廣告里說的那樣:

“不必在乎目的地,在乎的是沿途的風景以及看風景盼心情。”

我們很多時候,往往只在乎了結果,卻忽視了沿途的風景。

這個冬至,在這個黑夜最長、白天最短的日子里,其實真適合想一想自己的人生。

過了這一天,你的人生就會打開新的一頁——白天一天天變長,黑夜慢慢變短。

每次來到西湖邊,我的心就會寧靜下來。我調整步伐,平緩呼吸,把目光放遠,讓思緒放逐。我體會著周遭的一切都如我的節奏那樣,慢下來,慢下來。

一片樹葉開始飄落。一個人騎車駛過西泠橋。一個人唇上吹響口哨。

一羽大雁掠過長空。一位女子舞起長袖彈響古琴。一位劍俠趴在酒桌上長醉不醒。

在冬至陽光恣意的午后,我凌波微步,踏水而行,耳畔的風全都靜止不動。

小寒:似水年華里的不動聲色

日期:農歷十一月廿一,公歷1月5日。天氣:陰雨,偏北風4-5級,氣溫0-4攝氏度,早晨有薄冰,平均相對濕度75%。

《月令七十二候集解》:“十二月節,月初寒尚小,故云。月半則大矣。”

要下多大的決心,才能去西湖邊走走呢?天氣真的冷了!而且,還下著雨。

我看看窗外陰沉沉的天空,還是拉開門走了出去。離開了暖氣打得很足的辦公室,一股寒意直鉆進身體。我把領口緊了緊,撐著雨傘去街邊打車。杭州的出租車總是很難打,尤其是在下雨天。我在體育場路口等了足有十五分鐘,就在快要放棄打車改乘公交車之時,一輛出租車戛然停在我面前。

于是這樣在一輛穿行于陰雨的城市街道的出租車里,司機與乘客相對無言,各懷心事,只有廣播里的男女主持人保持著一貫的熱情洋溢播報著新聞——

“元旦小長假過后,雖然杭州的天氣還算正常,但是北方罕見持續的大雪,以及西南大霧天氣兩面夾擊,使得蕭山機場延誤了72個航班……”

煙雨西湖真的是很美!

出租車在環城西路上拐個彎,剛駛上北山路,可以遠遠望見蒙蒙水面時,我就在心里驚嘆,暗自覺得這一趟冒著寒冷和冰雨出來實在不虧,并且簡直是賺到。我在斷橋邊迫不及待下車,撐了傘往前走。斷橋邊一改往日游客熙熙攘攘的景況,只有少許行人的身影在陰陰的路面上映出影子,我竟然在心里生出一種竊喜:如此景致,多少人沒有看到,卻被你獨自享用!差點要在心里擊掌相慶了。

斷橋邊一大片枯黃的殘荷,在冷色調的視野里展現一片暖意。與對岸北山路上未及掉光的梧桐樹葉遙相呼應,真是美極。

此時,我立在斷橋上,面對滿塘殘荷,卻并未覺得凄清。可以想到的是,夏日時那繁鬧的花事,濃密的綠意,那豐盈的美好,鮮活的快樂;眼下景況,不免是逝去的繁華,凋零的時光,是枯萎的感傷,走遠的年華。而此時,我心中更多卻是感動,因為這泰然的靜美,是落寞孤寂里的纏綿悱惻,是風雨飄搖里的堅韌靈動,是似水年華里的不動聲色。

我不由想起,自己來到這座城市,已經一年。

這一年,我終于在這座城市,在西湖邊,落下了自己的腳跟。

小寒,像一個美人的名字。有點輕靈,有點可愛。

雨中的西湖是安靜的,這時候按下快門,每幅畫面都是安靜。梧桐的黃葉落在水面,小魚在葉下穿行。竟還有人撐傘在湖邊垂釣(西湖一直是禁止人垂釣的吧)。于廣闊的水邊,他執一根竹桿立著,如一截樹樁般半天不動,我真懷疑他是否能釣上一尾魚來(沒釣上魚來,釣魚這行為便不構成違規)。我在邊上看了半天,很想等著浮標動一動,緊接著垂釣人一提桿,牽出一個活蹦亂跳的驚喜來。然而那浮標一動不動,垂釣人也一動不動,水面也一動不動,真是叫人恍如置身于詩意禪境中。

“漁夫,獵戶,樵夫等人,終身在原野山林中度過,就一個特殊意義來說,他們已是大自然的一部分,他們在工作的間歇里比詩人和哲學家都更適宜于觀察大自然。”

這是梭羅的話。我想以漁獵的哲學在這座城市里跟隨季節一起生活。這樣,我就能與光陰的流逝保持一致,當雄性雉雞拖著五顏六色的長尾巴羽毛驕傲地在山問飛過時,我可以在北山路感知一個季節的來臨。

大寒:可能會到到的風景

日期:農歷十二月初六日;公歷1月20日。天氣:多云到陰,偏南風3—4級,氣~,10-19攝氏度,平均相對濕度65%。

大寒,是天氣冷到極點的意思。

每個人走到辦公室,都感嘆一句:“這天氣,簡直像春天一樣!”

新聞上說,昨天最高的氣溫達到19.7℃,穿襯衣短衫的人不少。而今天下午4點,我直撲西湖時,寒風凜洌。其實早上已經降溫十幾攝氏度,一反昨日的溫濕感覺。到了下午,騎著自行車手上都覺得寒冷了。

白堤上見不到幾個人。或許是時間晚了些吧,人們都縮到暖暖的屋子里了。畢竟是大寒呢!這時節,連白堤上的柳樹,垂枝條上都沒有樹葉了。

大寒,一年中最冷的時候。什么時候,會下一場大雪呢?

冬天,夜晚來得早。遠遠的,湖那邊的燈光都亮起來,與水中殘荷相映成趣。真美。

我為這一天感到快樂。

立春:愛意萌動萬物生長

日期:農歷十二月廿一;公歷2月4日。天氣:陰有雨,偏東風3-4級,

氣溫2-6攝氏度,平均相對濕度90%。立春,春季的開始。

地是濕的呢。雨又恰到好處地停了。嫩草發出新鮮的嫩綠,野鴨成雙在春水里游玩。這一切,真是太完美了。仿佛都為了說明,今天,立春。

我是騎著自行車往西湖邊趕的。每一天總有很多活兒要干,那些活兒一件一件堆積在辦公桌上,你干完一件又有一件從桌面上生長出來,像春天的野草一樣來不及拔完。

當那些野草已經高出我的視線,差點把我圍困住的時候,我從夢一般的生活里醒了過來。我慌里慌張地下樓,用公交卡隨便借了一輛自行車就往西湖騎去。路人看到這個人一定會感到驚異,因為他看起來就像在睡夢中一樣恍恍惚惚,人們跟他說話他也不知所云。

他去夢游了。在他身后,人們可能會這樣說。但是他顧不上這些。一個雨意空蒙的西湖,一個在意念里無比空靈的西湖,總是有能力把一個人從生活的重圍之中拔離出去。

冬天的樹在你看不見的地方靜靜地生長,再過些日子嫩芽就會綻破樹皮。野鴨們在水上追逐熱戀,根本無所謂別人的目光;船工們隨意地把船停靠在湖邊,任木船隨波蕩漾,他們遠遠地走開,把活計隨便地扔在了大白天的湖面上。

當別人千里萬里地跑到西湖來,只為了看一眼西湖時,我卻往往不知道珍臘。我過著一生中一個又一個平平常常的日子,若不是在立春這天出來逛一逛,我完全會忽略掉這天作為又一個序列的開始應該具有的意義——它提醒你,又一個節點到了,一趟列車轟隆隆又到一站了。在這漫長的旅途中,有些人上車有些人下車,你隨著列車轟隆隆向前,并且希望終點站永遠不要到來。

雨水:每一次出發都是回來

日期:農歷正月初六,公歷2月19日。天氣:晴轉多云,東北風3級左右,氣溫1-12攝氏度,平均相對濕度55%。《禮記·月令》:“(仲春之月)始雨水,桃始華。”雨水,表示降水開始,雨量逐步增多。

趁著傍晚天黑以前,我去西湖邊走走。我要看看它在長久沒見之后(事實上仍然只是相隔著一個節氣,但中間隔了一個“年”,總會讓人產生時光被無端拉開好遠的錯覺),是不是有些變樣。這是一次早已預約的會面,我從遙遠的家鄉趕回來,也是正有此意。

這真是令人感嘆的好天氣,斜陽溫暖,金色的陽光涂灑在西湖水岸線上那一排排的建筑物上,使城市被刷上了一層暖色調。而轉過身來,逆著夕陽觀看湖景,你又會發現整個湖面流光溢彩,載著對對情侶緩緩劃過的小船兒制造出無數的陽光碎影,浪漫無比。

“雨水”是一個濕漉漉的詞匯。在鄉下,這樣的字眼直接與綠油油的麥苗、忽然豐沛起來的溪水以及遠山的輕煙黛嵐聯系在一起。節氣真是個好東西,讓時光變得像竹節一般,一節一節可以觸摸得到。比如立春,是剛踏進舂的門檻,到了雨水,忽然就有了濕漉漉的感覺,一到驚蟄,地氣萌動,春分時節,桃李爭艷,到了清明,就是踏青與懷人的印象。而谷雨,又跟農事、耕耘聯系在一起。

驚蟄:等一朵花開的時間

日期:農歷正月廿一,公歷3月6日。天氣:陰有雨,偏北風4—5級,氣溫4—6攝氏度,平均相對濕度90%。《月令七十二候集解》中說:“(二月節,萬物出乎震,震為雷,故日驚蟄。是蟄蟲驚而出走矣。”

昨日凌晨,熟睡之中被震耳的雷聲吵醒,雨聲嘩嘩作響,打在屋外雨蓬上聲音駭人。到了上午九點多,第二波瓢潑大雨降臨,白天像黑夜,路邊的路燈亮了起來。

桃花天天,一夜春水猛漲,載不動許多愁:農田被淹,山體滑坡,房屋被毀,動物奔逃。驚蟄第二習,天睛,碧空如洗。我對這好天氣充滿感恩之情,發自肺腑。

孤山,玉蘭花開得正好。我喜歡玉蘭盛開時,枝頭一片潔白如云的氣勢。前些天在老家鄉下,看到油菜花已經開了,在無邊曠野里,在廣袤的田問,油菜花開得氣勢也是十分壯觀。油菜花真是樸素到極致的花,每一朵都只比米粒大不了多少,花形簡單,花瓣更平常到不忍言說,顏色呢,只是普通二字可以形容,遍天之下再無另一種顏色的油菜花——然而這樣其貌不揚的花,以極大規模出現在你眼前時,仍然可以美得叫人一下子屏住呼吸。

油菜花若是鄉野的村姑,玉蘭花則是大家的閨秀。后者高高在枝頭,冰清玉潔的樣子,似乎無形之間造成一種心理的距離。許是它的花形看上去過于奢華,又頗有顯擺的張揚。然而比起在枝頭的盛放,我更欣賞它飄零滿地的美,并不是凄美,而是——依然華美。然而張愛玲卻對玉蘭有過尖刻的形容,說,

“邋里邋遢的一年開到頭,像用過的白手帕,又臟又沒用。”雖是在小說情境中,然而,拿“沒用”來指責花,實在也有失厚道吧,

“沒用”本來也是很多花的命——不見得非要結出什么果來,才能盡情地綻放一回吧?

生活中亦是如此,正是那些無用但美好的事物,讓我們的內心更加豐盈。

在玉蘭樹底下,我看到許多攝影愛好者在給花拍照。有一個人,對著一朵將開未開的玉蘭花取景,他把相機支在腳架上,彎著腰,眼睛瞄著相機,吃力地瞄了半天,然后伸直了腰,就地坐了下來。

老半天都沒見他起身,去按下快門。

邊上有人很好奇。探頭探腦,過來問:“為什么還不拍呢?難道你在等什么嗎?”

這個攝影師神秘一笑,說,我在等這朵花開。

春分:以至于忘了為什么出發

日期:農歷二月初六,公歷3月21日。天氣:多云到晴,偏北風2—3級,氣溫8-20攝氏度,平均相對濕度65%。

在這樣一個季節,如果你都抽不出時間到西湖走走的話,你失去的將無法估量。而如果你在這樣的天氣里又在西湖邊待得太久,那么很可能你將無法返回。

它太美了,都不需要人們的驚嘆。諸如“舂光”、“和風”、“明媚”這樣一些詞匯,通過我的鍵盤棲落在電子屏幕上時,已完全失去它本來該有的顏色和層次。那些紅的桃花、白的梨花以及粉的櫻花,已經開成了滿樹的紅、滿樹的白、滿樹的粉。那些青草的青,綠葉的綠,那些輕紗薄透的長裙和年輕漂亮的臉蛋,都叫人感到憂傷。

我把音樂掛在耳畔,后來我把它取下來了。今天的行程不需要背景音樂,似乎光用眼來感受就足夠慰藉心靈。我騎著自行車從斷橋上俯沖而下,速度可以達到三十碼,這個數值很不準確,但我已經覺得快樂得像要飛起來了。

春分。白堤上桃紅柳綠,西湖迎來一年中最美好的時光。

清少納言在《枕草子》中說,“凡是細小的都可愛。”那么這一個節氣里,可愛之物,真是很多。柳葉是新萌出來,草葉是剛剛長出的,桃花和櫻花都很細小;花朵初綻,另外還有很多夾雜在草叢問、不細看都分辨不出來的小花,簡直跟米粒一般大小。

“把開得很好的櫻花,長長地折一枝下來,插在大花瓶里,那是很有意思的。穿了櫻花直衣和出褂的人,或是來客,或是中宮的弟兄們,坐在花瓶近旁,說著話實在是有興趣的事。在那周圍,有什么小鳥和蝴蝶之類樣子很好看地在那里飛翔,也很有意思。”

在這一天,我這樣一路行來,快樂不已,幾乎要“忘了為什么而出發”,也真是很有意思。

言明:童年與故鄉

日期:農歷二月廿一,公歷4月5日。天氣:多云,東南風3級,氣溫10-22攝氏度,平均相對濕度55%。《歷書》:“春分后十五日,斗指丁,為清明,時萬物皆潔齊而清明,蓋時當氣清景明,萬物皆顯,因此得名。”

清明是一個用來回憶的節氣。

不管你走得多遠,總在這一天,回想起童年與故鄉。

燕子來時新社,梨花落后清明。池上碧苔三四點,葉底黃鸝一兩聲,日長飛絮輕。

巧笑東鄰女伴,采桑徑里逢迎。疑怪昨宵春夢好,元是今朝斗草贏,笑從雙臉生。

梨花紛紛墜落,便是清明了。

桑椹也是這時節紅了嗎?我記得那時和一幫孩子整日穿行于廣闊的桑田枝葉問,有時鉆進,有時鉆出,肚子吃得飽飽,看見彼此的嘴唇也都被桑椹的汁水涂得紫紅。

梨花淡白柳深青,柳絮飛時花滿城。惆悵東欄二株雪,人生看得幾清明。

4月5日,我在故鄉,墻角村頭幾樹梨花開得雪白。我牽著女兒的小手田野問四處閑蕩,遙想西湖一溪楊柳一溪煙的美景,不禁心馳神往。

谷雨:一棵桃樹記得所有的時光

日期:農歷三月初七,公歷4月20日。天氣:多云到陰,有時有雨,偏南風3-4級,氣溫16-24攝氏度,平均相對濕度85%。《月令七十二候集解》:“三月中,自雨水后,土膏脈動,今又雨其谷于水也……蓋谷以此時播種,自下而上也”。

在春天,蚯蚓要把整片草地深耕,翻出的泥土像珊瑚一樣堆積,一串串高出草葉。它們的勞動使得我幾乎無處可坐。蚯蚓似乎是在彰告眾人,土地是只屬于它們的樂園。它們吃的是泥土,拉出的還是泥土。

坐在草地上時——就算你屁股底下墊著報紙或野餐布好了——你可以想像一下蚯蚓們在距你屁股幾厘米的地下穿行的情景。人蟲同樂,相安無事,這個春天真是十分和諧。

谷雨的天氣一定是蚯蚓們喜歡的。微雨潤濕了土地,這讓它們的春耕更加順利,達到事半功倍的效果。草葉更是一片生機,欣欣向榮。

蚯蚓會唱歌嗎?這樣的問題會有點奇怪,似乎沒有人聽過——既然我都沒聽到過,你也肯定沒聽過。但似乎村里的老人曾經吐露過一句這樣的傳言(“蚯蚓會在晚上唱歌”),只是老人們的話很多時候總是與傳說混淆在一起,你無法分辨出他講的是故事還是真事(他們會把故事中的情節當成現實世界里發生過的事,并且深信不疑)。

法布爾在《昆蟲記》里似乎沒有提到蚯蚓會不會唱歌。李時珍在《本草綱目》中倒是曾經說到蚯蚓:

“季夏始出,仲冬蟄結,雨則先出,睛則夜鳴……”去問搜索引擎自然成為這個時代最便捷的求知渠道。有一項功能叫做“百度知道”,經常會讓你知道一些事先不知道的東西,不過這肯定不是做學問的良好渠道,因為答案五花八門真假難辨,唯一值得一提的是,有些答案會非常“有趣”。比如這一條(真的有人問“蚯蚓會不會唱歌”),就有不少人提供答案:

——會,母蚯蚓能聽見。

——蚯蚓能唱歌的話聾子就能聽見。

——會的,只不過我們聽不到而已。

——那你聽過蚯蚓放屁么?

——所有自然界的生靈都會用它自己的方式唱歌,只是我們耳聾目盲,無暇去聽、無暇去看而已。

——我聽過,可是沒聽懂它們在唱什么。

——它們唱的應該是維瓦爾第的《四季》……

諸如此類。

西湖邊的桃花開得真艷。

在蒙蒙的煙雨中,芳菲的桃花立于水邊,一樹一樹,溫柔而明麗。

我從斷橋進入白堤,一路游蕩過去,覺得心情大好。這是清淡的日子,眼前是清淡的舂之風景——如一幅水墨畫,舟子從遠處淡淡的山影里劃破霧氣而來,呼應著近處鮮嫩的柳條、盛開的桃花,一切顯得生動極了。

揮一揮衣袖,將薄霧輕紗全部撩開,你會發現綠正席卷整個春天。與此同時,一夜之間,所有的花都開了。

如果一棵桃樹記得所有的時光,它一定會把所有剛到這個城市的人劃歸到一組。這組人臉上都寫著同一種情緒:迷茫。或者也有人臉上流露著莫名的亢奮。總之他是不是剛到這座城市,桃樹一臉就能看出來。

可是桃樹不動聲色。它用自己的經驗告訴你,生活應該是這樣的:該開花的時候開花,該結果的時候結果,就算果子無法供人食用(這是一種僅供觀花的品種,果子又小又青澀,似乎永遠長不大),它也照結不誤。

一年之前,谷雨,我在五米之外站著,久久地望著這棵桃樹。西湖真的挺好呢。我對自己說,哪怕是做湖邊的一棵樹,也好。

一年之后,又是谷雨,我還在五米之外站著,久久地望著這棵桃樹。西湖真的挺好呢。我對自己說,哪怕是做湖邊的一棵樹,也好。

立夏:有些事只在想象中發生

日期:農歷三月二二,公歷5月5日。天氣:多云到陰,偏南風3-4級,氣溫20-26攝氏度,平均相對濕度75%。立夏表示即將告別春天,是夏日天的開始。

我們的生命被瑣碎消耗至盡(亨利·戴維·梭羅《瓦爾登湖》)。

何謂瑣碎?

你覺得有意義,再無聊之事便都不瑣碎。你覺得無意義,再偉大之事也不值一提,瑣碎至極。

當梭羅在瓦爾登湖畔漫無目的地邁出一個又一個細碎的步子時,當他在午夜時分的湖面上,在月光下泛舟垂釣時,當他“轉眼問黎明已經變成了黃昏,我還沒有完成一件有意義的工作”時,他的生命在另一些人看來,似乎更是瑣碎無比,虛度光陰。

但生活的悖論正在于——“不為無益之事,何以遣有涯之生”。

這是我進入杭州度過的第二個春天。直至今日,我已把它完美地消耗掉了。比起上一年度的春天,在消耗光陰這件事情上我有了更多的經驗,也找到了更多樣化的方式。比如頭一個春天,我像一棵頭上頂著石塊的筍一樣生長得匆忙而慌亂。我奮力地頂啊頂,終于把頭上的石頭頂翻,雖然自己也不免有點皺皺巴巴,但總算證明了種子的力量是巨大的。而在這一個春天,我忽然發現自己頭上沒有了石塊的重壓。一陣細雨過后,我直接就舒展在了春天的泥地里。

我愉快地橫穿過這個春天。

現在,立夏,擺在我的面前。夏天緊接著開始了。我完全無所畏懼,并且歡欣鼓舞地迎接它的到來。在我的內心,許許多多的事情正排著隊,等待我有條不紊地去執行。我隨便拿出幾樣事情,就把日子的桌面擺滿,而且看起來這日子也毫不瑣碎,所以顯然,我不怕自己的生命被這樣消耗。

第一件重要之事便是湖濱漫步。自從我想出了這樣一種消磨時間的方式,日子似乎就有趣多了。有時我騎自行車去;有時開車到某個角落把車停妥,再換騎自行車;有時我坐公交車,下了車之后只是依靠腳步行走——悠悠然地沿著我走了無數遍的那條小道一直往前。遠方自然沒有什么在誘惑我,近處也沒有什么可以掩護我。西湖敞開了她所有的美好。我沿著湖邊一路行走,或許這樣一條我事先劃定的行走路徑在旁人看來,完全不具有能反映西湖之美好的典型性與代表性,普普通通,平平常常;而且這樣的行走,或許只是一種形式大于內容的程式,甚至浮皮潦草浮光掠影。我不得不承認,確實如此。但對于我來說,這樣的每一次行走都無異于一場遠程的旅行——我將自己的身體放逐,并且體會到一種旅行帶來的快活,此外更重要的是,只要你的心奔跑得夠遠,旅行的馬車便能抵達得多遠。

有時我會走上一條以前從未走過的小路。而讓人意外的是,又總是會發現那條小路美妙至極。人跡少至,風光秀麗。一株草,幾叢花,若干棵散落的樹,都生長得恰到好處。甚至斜逸旁出的枝條,突然從棧道邊樹窩里躥出的野鴨撲喇喇地跳到水中,遠處撐船的艄工隔著很遠的距離跟另一艘船上的人打招呼,那聲音清晰而寧靜地傳出很遠……這一切都出現得恰到好處。真是叫人莫名感動。

這樣的秘境和小路有幾個地方也就夠了。置身其中時總想著下一次還要再來。但往往又會隔了很久才去。置身其中時又總想著下一次一定要帶誰一起來。在另一個不同的天氣又可以帶誰一起來。可以坐在水邊說話,或者隔著一米的距離坐著,不必對視,也不必擁抱接吻。當然如果正好有幾片落葉飄下,或者荷花正好悄悄地開了,兩個人都覺得不擁抱接吻一下不足以感激這一切,那么,擁抱接吻一下也是無妨,雖然你們只是很正常的好朋友啊。但往往,隔了好久好久,當你自己去了好多次這個秘境和這條小路,都沒有帶著誰,或是與另一個誰一起走過。世上的事情往往是這樣,原因很多,但總歸是不湊巧吧。有些事情總是只在想象中發生。

小滿:豆娘不孤單

日期:農歷四月初八,公歷5月21日。天氣:多云到陰有時有陣雨,偏東風3-4級,氣溫19-27攝氏度,平均相對濕度85%。《月令七十二候集解》:“四月中,小滿者,物致于此小得盈滿。”

當我在西湖邊行走的時候,這一刻身體是屬于你自己的,你清楚地知道自己置身于何時何處。你敞開自己,通透接收所有美好的事物。

小滿時節的湖面出現了新鮮的面孔,無數小小的荷葉從水里冒出來,卷著裙邊,像小碟子貼浮在水面上。微風拂動時,水珠在上面滾來滾去。季節就跟好多事情一樣,只有當它遠離之后,你才能看出許多美來。而當你身處其中時,對美是很容易視而不見的。就如這些荷花,從去年冬天滿池敗葉殘梗收場,期問隔著不少的時光,隔著一些期待,隔著些許陌生。當春天再度鋪展在森林和草地上時,這些小小的荷葉悄悄出現在寂寞了很久的湖面,給每一個剛剛看見它的人以驚喜。西湖的時光,好處就在這里了,風光四時不同,但每一個季節都讓人說不出的喜歡。

我發現照片也是如此。經常地,當我對著熟悉的人和場景按下快門,那每一張照片都平常得不能再平常:風景是平常的,笑容是平常的,天氣是平常的,構圖是平常的,總之這張照片平常得讓人無話可說,要刪了它也是動動手指的事,我絕不會眨一下眼睛。但是,如果正好沒刪的話——過了十年二十年,那就更不必說了;僅僅是過了一年兩年,我都覺得奇妙——你竟然能從這樣平常的照片里讀出很多別的東西來,令人感嘆時光的奇妙:有的人瘦了,有的人胖了;有的人遠走高飛,有的人默默相愛;有的人笑容更燦爛,有的人,竟然做了別人的二奶;有的樹長高了,有的樹枯死了;有的場景已被強制拆遷,有的地方豎起了新的高樓;有的地方,當然,更加讓人感到奇怪的是,竟然一直沒變,還跟當時照片上的一模一樣!

你看,一張照片就像一個線頭,可以把一件毛衣牽拉出一本書那么厚的世事變遷。你在冬天,看到照片上的夏天;或在秋天,看到照片里的春天,就都美得讓人意外——你在當下看不出一件事情的意義,因為故事還沒有展開。一切都尚未發生。而時間是一個奇妙的魔術師,它不須刻意,也無須矯飾,便能在一張爛照片或一個爛人生上涂抹新的顏色。只有一切都成為過去,你回頭,方能發現——哦,原來如此。

翻看小滿這天拍到的照片,小荷葉的尖上,有一對正在交配的豆娘停在上邊。

芒種:那生長一樹的理想之物

日期:農歷四月廿四,公歷6月6日。天氣:晴到多云,偏東風3級,氣溫18-28攝氏度,平均相對濕度60%。《月令七十二候集解》:“五月節,謂有芒之種谷可稼種矣”。

一到六月,好像就真的進了夏季。早些天還很涼爽呢,今天杭州城的最高氣溫,就竄到了28.9℃,陽光照在身上,人就覺得發燙,微風吹來也是透著一股熱氣。

走在西湖邊,戴著涼帽的女人和撐著涼傘的男人,都可以見到。從去年秋天以來就一直讓人喜聞樂見的太陽,這會兒似乎漸漸地令人討厭,綠色籠罩的樹陰成了人們最喜歡的去處。西湖邊的女人們長裙搖曳,碎步生香,這是一個花枝招展的季節,你坐在濃郁的樹陰底下看風景,無數年輕的女人則是這風景中的風景——如這季節所昭示的那樣,她們渾身上下充滿了四濺的活力。

荷葉已經綠了一片水面。僅只半個月沒來,西湖的綠就仿佛更濃了一層,梧桐樹高大的枝條伸展在高處,北山路上空稀疏已久的天空又重新被遮蔽起來,陽光打在一片片巴掌一般的樹葉上,好像涂上了明黃色的油彩,明潤而光滑。

芒種的芒。麥芒的芒。在農村,芒種這個時候,大麥、小麥、黑麥、燕麥,反正麥尖上長芒的作物都已顆粒飽滿,麥浪起伏,在陽光底下攤開了成熟之美。農民們手握鐮刀,忙于收割。黑麥、燕麥、大麥、小麥,這些麥子的品種,你又認得哪些?若是問我自己,唯一的答案就是搖頭,就算它們之間每一種的區別都很大,種子上的芒有長有短,我也叫不出它們確切的名字。誰讓它們長得那么相似呢?

這些草本植物大規模生長在大地上,面容親切,低眉慈目,連開的花都那么低調——豈止是不張揚,簡直是不顯眼。就連蝴蝶和蜜蜂都難以發現它們。但是沒有關系,只要有風,只要麥子們打開小小的花朵,高高地舉起雄蕊,風就會帶走它們的花粉,吹到另一些同類的植物那里。只要有風,只要你站在廣袤的麥田里閉上眼睛,靜靜地聆聽,就能聽到麥子們悉悉簌簌的私語,那是它們在傳達生命的秘密。

鴨茅草,狗尾巴草,艾草,蒲公英,毛莨,夏枯草,野豌豆,剪秋羅,酸模。在鄉下,隨便哪一片土地上都長滿了各種各樣的草,開了各種各樣的花,高高低低,擠擠挨挨,鬧鬧猛猛,欣欣盛盛地擁在一起,哪一塊地都不閑著,哪一點時光都不浪費。

鄉下這時節,對于孩子們來說最有樂趣的了。雖然滿山遍野的野竹筍,早過了可拔的時間,這會兒都瘋了似地抽莖,已經乏善可陳;半個月前浩浩蕩蕩的桔花香,這會兒也無跡可尋,枝頭的花瓣全謝了幕,變成了一粒粒微型的果實——但晚開的薔薇花,卻把整列的竹籬笆都攀滿,一堆堆花瓣開得比楊二車娜姆鬢邊的還要鬧猛,氣勢恢宏,燦爛無比;相比之下,山邊的野百合零星散落,靜靜悄悄,正擎著幾支純白或粉紅的小喇叭淺吟低唱;林問鶯鳥啼聲更為清亮,老母雞領著一大群雛兒前呼后擁,在茶樹叢里鉆進鉆出,有象征性又潦草地啄一嘴又啄一嘴泥巴,唧唧咯咯但效果全無。

這些,當然不是最重要的,最重要的是,這時節野草莓都紅了!

春天走的時候

每朵花都很奇妙

她們被水池擋住了去路

靜靜地變成了草莓……

這是顧城的一首詩。野草莓在我的家鄉方言中,并不叫“野草莓”

(這名字文縐縐又韻味全無),總稱“泡兒”;但正如鄉下的姑娘們,雖然統稱“螞蟻”

(我家鄉的贛方言,

“姑娘”與“螞蟻”竟然是完全相同的發音),但每個

姑娘都各有不同的名字,

“泡兒”品種不同,也各有不同名字——那種長勢低矮,果實圓潤,采摘下來果蒂脫落中間空心的,叫“大水泡”;那種高高長在帶刺的樹上,一顆顆果實如寶塔狀,中間實心的,叫“果公泡”,味道最鮮美了;還有一種貼地生長,果實猩紅圓溜,生來一副邪惡模樣的,叫“蛇泡”,人不能吃,只供蛇吃,偶爾上面還有蛇吐出的白色唾沫呢——想到它就讓人不寒而栗。

“信步走到這樣一片樹莓林前,看到樹上結著淡紅色的樹莓果,不由得令人驚喜,但隨之也感嘆這一年又快過半了。”這是梭羅面對一樹美妙野果的糾結心情——如此好吃的東西放在你面前,竟還有閑心去發些光陰似箭歲月如梭這樣的感嘆,莫非老男人也要走小憂傷、小清新的路線么!

夏至:一億九千萬遍輕喚你的小名

日期:農歷五月初十,公歷6月21日。天氣:上午陰有陣雨,下午起雨止轉陰;東北風3N,左右;氣溫22攝氏度至28攝氏度;平均相對濕度85%。夏至以后,北半球的白晝日漸縮短。《月令七十二候集解》中說:“夏,假也,至,極也,萬物于此皆假大而至極也。”

南方十省暴雨,水淹了村莊、道路、樓房和莊稼,小豬和人擠在樓頂,無奈地望著夏至這個節氣。

而西湖,溫文爾雅,和風細雨,舒適得令人吃驚。

目前,這座城市還處在梅雨季,雨下得卻并不綿密。今夏對于氣候的記憶,似乎才熱了三兩天。我所住的房子里,到現在還沒有開過空調,夜晚也并不覺得燥熱不安。前兩天下過雨,據說是入梅以來,杭州雨下得最大的一次,按氣象上分,可以算大到暴雨。但或許雨下的時候,是清早四五點鐘,正是我睡夢最酣暢的時候;這場雨也正好澆灌了我的夢。醒來以后,拉開窗簾,看到馬路上濕漉漉,人們撐著傘來往,心情就大好。

夏至這天,天陰風涼,我是騎車上班去,過錢塘江。一日日地熱起來,適合騎車的時機將越來越少,所以這樣宜人的天氣,又怎容錯過。

下午去了西湖邊,也是騎車,令人快樂。

西湖的夏至,跟半月前的芒種相比,真是變化很大呢。最明顯的,是原先稀疏的荷葉,現已經把水面鋪滿了。細心一點,便能在碧綠的荷葉問,找到幾朵挺立的荷苞。斷橋邊那片荷田,潑墨般的綠,綠得喜人。

北山路的梧桐已經郁郁蔥蔥。

我沿著白堤慢慢悠悠地騎著自行車,心中想著這一天的“特別”之處,眼中所見的各人,便也有了頗耐尋味的別樣意義。每一個平靜的日子之下,都藏著怎樣波瀾起伏的人生啊。

小暑:所有的美好都隱藏在變化之中

日期:農歷月二十六,公歷7月7日。天氣:多云,午后陰,有陣雨;偏東風3級左右。氣溫25攝氏度至34攝氏度,平均相對濕度70%。《月令七十二候集解》:“六月節……暑,熱也,就熱之中分為大小,月初為小,月中為大,今則熱氣猶小也。”

總是要很久以后才會明白——有些事情一旦做了很長時間,就會成為一種習慣,或是變成心理上的癮。愛是如此——愛一個人久了,就像進水管和出水管都開著的水池,容量維持相對的平衡,不至于滿溢,也不至于枯滯,可如果隨便關閉了哪一根管道,情況都會變得糟糕透頂,不免要一番手忙腳亂才可以搞定。別的事情也是如此——我從去年9月開始,每隔半個月到西湖邊行走,懶性發作之時也會覺得多此一事,然而這樣的節奏一旦適應,就已成為我生活日程中重要的事項之一,哪一次都不愿意隨便錯過。

每次去湖邊,我都帶著相機。我的拍攝是十分隨意的,本來,我也沒有苛求過自己要拍出一張怎樣“凝固精彩瞬間”的漂亮照片來。對著花花草草按下快門,對著掠過湖面的水鳥按下快門,或者對著路過的游客、天空的浮云、水邊的空椅子,按下快門。這件事做了大半年,我的腳步會在一些固定的地方停住,然后望著同一個角度的風景出神,回想上個月它是何種隋形,半年前又是何種隋形。一邊回想,一邊不由自主地按下一張照片。如果把不同時間的照片攤開來,你就會發現時光流淌過的鮮明的痕跡。

當我拍照片的時候,不止一次,有人在身邊停下來并好奇地問我:“你是在拍西湖的風光嗎?”

我想了一下,說:“不,我不是。”

我雖然拍下的是西湖的景色,但說實話,我并不是想拍下這一刻西湖的美麗風光。我想我只是在記錄。我按下快門的時候,是想告訴自己:“看,那片荷花都開了!”或是,“看,冬天的雪覆蓋著梅枝。”

偶爾,我把當天拍到的照片發布在自己的博客上。有一天,一位陌生的網友看了照片后向我咨詢,哪個季節的西湖最美,他想來看西湖。

我想了想,覺得很難給出一個公正的答案。舂夏秋冬,哪一季都有其獨到的美。但我更想告訴他的是,西湖的最美之處,不在于當下一瞬,而在于悄然發生的變化之中。

大暑:一輪朗月掛在惺忪睡眼的樹梢

日期:農歷六月十二,公歷7月23日。天氣:晴到多云,偏南風3-4級。氣溫26攝氏度至36攝氏度,平均相對濕度65%。

《月令七十二候集解》:“六月中,……暑,熱也,就熱之中分為大小,月初為小,月中為大,今則熱氣猶大也。”

夜越來越深,藍灰色的天空也慢慢變得越來越藍,最后變成了純藍墨水的那個樣子。很多蟲子克服了羞澀,越唱越來勁,這時候,果然,螢火蟲悄悄地飛出來了。

這時候,西湖便是避暑的好去處,若是清晨就坐著畫舫或搖著小船,徑往蓮葉深處去,那自然是逍遙極了;湖面上涼風沁人,捎來荷花的清香,躲進濃蔭蔽日的里西湖就再也不愿出來。哪怕是就此隱居起來,也沒有人會覺得意外。

在這樣的天氣里,西湖其實是一種誘惑。一開始,你會糾結于要不要從空調房里走出來,從十七樓的辦公室望一眼窗外,發現高架橋上的金屬物體緩慢爬行,正在慘白的烈日下慢慢融化。當然,這有點夸張,但盛夏城市水泥路面上的溫度絕不是氣象預報上的那個數字——那是在草坪上方陰涼的百葉箱里的溫度。當人們坐在汽車里,每一臺發動機都在疲憊地轉動,就算汽車因為堵車停滯不前時,發動機仍在轟隆隆地響著,用空調維持著小小的“私人空間”內的涼爽——當所有的發動機都把熱氣排到空氣中來的時候,你就會悲哀地發現,

“公共空問”成了巨大的蒸籠,你可以躲在家里、辦公室里、汽車里,但是一定得打開空調,否則你就無法生存。人們必須記住的是,當你獲得小世界的利益之時,必是以犧牲大世界的利益為代價的。

于是,閉上眼睛,就會想念茂密的森林,湛藍的湖泊,林問的微風,草葉的舞蹈。那些習慣了森林湖泊的賜予,在自然秘境中安然度過每個盛夏的人,一定不愿意像縮頭烏龜一樣躲進空調房問里。當你處在森林與草葉問,你身上的每一個毛孔都是打開的,你可以與草木交流獲得內心寧靜和清涼的方法,它們教你放松身體的每一塊肌肉,然后把呼吸拉長并放緩,呼——,吸——,呼——,吸——,你與草木以同樣的節奏共享同一片空氣。如果此時,你正坐在一艘飄蕩的小船里,正好處于大樹掩映的水面,你就可以發現那彎彎曲曲的湖岸線是如此美麗,而湖岸上成片的叢林倒映在湖水中,對稱和重疊的影像就是一幅美不可言的風景。在這樣的寧靜中你敞開了自己,一面巨大的湖水像是大自然的一個出口,你把透明

的自己從出口放逐出去。

立秋:暖色凌霄花

日期:農歷六月廿八,公歷8月8日。天氣:晴到多云,東南風3-4級,氣溫27-攝氏度至35攝氏度,平均相對濕度60%。《月令七十二候集解》:“秋,揪也,物于此而揪斂也。”立秋,暑去涼來,意味著秋天的開始。

無論如何,這是個好天氣,西湖邊秋高氣爽,微風習習。立秋是個挺乖的大孩子,性格溫和,輕言細語,不像大暑那么暴烈,有點像古惑仔。

立秋是一個成熟和收獲的季節。這個時節,田地里稻谷金黃、瓜果飄香,色澤鮮艷而暖人心懷。我有時會很羨慕鄉居生活,春天該播種的時節就播種,夏天該澆灌的時候澆灌,到了秋天該收獲的時候,你就有收獲,土地并不會虧待你太多。它有時甚至很慷慨,比如你在屋角隨意扔下的辣椒苗、絲瓜秧、番薯藤,從來沒人關注過,春天里幾場大雨的滋潤后,竟然落地生根,這會兒不知不覺地結出了紅的辣椒、長的絲瓜,至于番薯,一鋤頭挖下去竟發現,下面藏了一窩圓滾滾的小番薯,這些被棄的秧苗似乎憋足了勁要上演一出勵志戲碼。

有一種生活叫“扦插”,就像番薯苗一樣——端午前后雨水充沛,長勢良好的番薯藤一段一段剪下來,插進濕潤的土地,這些藤節就會在土地里生根,枝葉蔓延,頑強生長。這城市里有很多跟我一樣經歷的人,我們都是“扦插一族”,離開了最初生長的土地,重新尋找家園扎根生長。這樣的生長開始會有點艱難。但是話說回來,哪里的生長不艱難呢?到目前為止,當我審視這一年多以來的歷程時可以得出一個初步的評價:長勢良好。

經過鏡湖廳時,發現一架凌霄花開得很好看。橙紅色的花朵長在綠藤上,頭上裂開五瓣,有點像牽牛花。這花我一直不知道名字,有一天無意問得知其名,心里高興極了。查資料,說凌霄花期很長,從夏開到秋,“八月結莢如豆莢,長三寸許”。

這花兒好種,也能扦插,若是在家里陽臺植上一株,一定生機盎然。難得的是,它還有一個如此高遠的名字,真可叫人咂味再三。

處暑:它的美,他早已收藏在心

日期:農歷七月十四,公歷8月23日。天氣:晴到多云,東南風3-4級,氣溫26攝氏度&36攝氏度,平均相對濕度65%。《月令七十二候集解》說:“處,去也,暑氣至此而止矣。”

是有點秋涼了。

當然,只在傍晚時候的湖邊。

周一有點忙,緊著時間把手頭事情忙完,已經是5點過了。這時候來到湖邊,卻正好涼快。把車停在孤山路上,科斯達咖啡館對面的馬路邊,一下車便伸了個長長的懶腰!

——真舒服啊,這時的西湖邊。

我一路走著,看見風吹柳梢,搖得那個厲害。風很大,白堤上放風箏的人,整個身體繃直了后仰,兩手扯著風箏線,那風箏在空中嘩啦啦震天響。如果不知道是風箏,簡直會以為是一架摩托車低吼而過。

平湖秋月附近的荷花,爭奇斗妍的繁盛景象已經不見,惟有散落的幾朵,在碧綠的荷叢中撐著這一季的尾聲。接下來,用不了多久,荷葉悄然枯萎,這最后的花也要謝幕了。

北山路有一些老居民,總是在傍晚搬出一張老舊的藤椅來,往湖岸上坐了,手里悠然地搖著一把棕葉扇。

荷葉問吹來的風,是帶著些涼意的呢。這老居民頭發花白,身上穿一件松垮到底的白汗衫,微瞇了眼,卻背對西湖,背對著那成片的荷葉。

只從這一幕里,我看見他的西湖——是推開門窗就攬入懷中的西湖,是喝著老酒吃著晚飯可以佐餐的西湖,亦是可以瞇眼背對、不用在意、尋常風景的西湖。

別的游客只是用腳步游覽西湖,看見美就要驚呼,就想借助相機記錄下來。他不是。他是住在西湖,而西湖的美,早已收藏在心。

處暑這一天,走在湖邊,我就在想:一年前的這個時候,我在干什么。

現在的時問是2010年8月23日,一年前的2009年8月23日,我還住在租來的公寓里,一問小小的房間,墻壁上貼著雜志海報,桌上擺著花生米和烈酒,夜深之后我的手指敲擊鍵盤,用文字構筑心靈花園。第二天睡到八點多鐘,會被樓下菜場的市聲吵醒,洗漱一番之后,我精神抖擻地走路上班。

再早一點,2008年8月23日,我在哪里?

唔,2008年,那是一個特殊的年頭,大事件很多,我還在老家那個媒體上班。5月驚天動地的大地震之后我去四川采訪,8月的奧運會,我每天一篇寫著評論,8月20日左右跟同事一起去了一趟深圳,采訪那些外出闖蕩創業成功的家鄉人。記得站在深圳的街頭,我與一位姓夏的同事感慨萬千。

“哎,外面的世界真好啊。”他說。

“是啊,生活真精彩。”我說。

“華強北的衣服真貴啊。”他說。

“真的買不起啊。”我說。

當時的對話是否真是如此,我已經不記得了,大致方向不會錯。那個時候我們只知道羨慕別人的奮斗與成功,自己卻從未想過也可以去打拼。那時,我們站在深圳街頭的感嘆,純然只是感嘆,誰能想到半年之后,我和夏同事就分頭奔向距理想更近的座標呢?

深圳回來之后,我理了一個短頭發,很短的頭發,是之前若干年里都沒有嘗試過的短。第二天戴了個墨鏡去上班,在電梯里,兩個同部門的同事瞟了我一眼,從一樓到八樓,競沒有人跟我搭話。我忍不住摘了墨鏡,看了他們一眼,他們驚呼一聲,這才認出我來。

當時我在自己的博客上記錄心情,

“只是想嘗試一下新鮮的感覺。生活需要改變。……又找到新開學的感覺了,惴惴然,心情緊張。”

是的,那個8月,所有的改變都在悄悄發生。

再往前,2007年8月23日,我在哪里?

這是一趟小小的旅行。這是一個人的西湖。一年的時光其實相當短暫,只是人生里的小片斷。我不知道當初為什么會從白露開始這趟旅行。但是顯然,并沒有人規定必須從哪一天切入,或從某一天停下,是嗎?我想一切周而復始,從任何一點切入,這都沒有什么不同。它只是某個節點,就像別在草繩上的一個結扣,用以提醒日期,僅此而已。

這座西湖,有著周而復始的景色,變幻出種種的美麗。若是沒有人觀賞它,注目它,它也照樣花開花落,美麗依舊。對于這些草,這些樹,這些水,這些橋,時間不存在,也沒有今年和去年,沒有現在和未來。

一個又一個循環總在進行。不管你曾錯過了什么,只要現在一腳踏進去,你就永遠不會再錯過。