無底柱分段崩落法高分段與大間距結構參數分析

黃 澤,盛建龍,李 迅

(武漢科技大學資源與環境工程學院, 湖北武漢 430081)

無底柱分段崩落法高分段與大間距結構參數分析

黃 澤,盛建龍,李 迅

(武漢科技大學資源與環境工程學院, 湖北武漢 430081)

高分段與大間距排列形式是當前無底柱分段崩落法采礦朝大結構參數發展的方向,但在具體實施中,兩者不盡相同。根據已有的工業試驗數據和當前國內采礦技術裝備水平分析了兩種形式各自的優劣,認為大間距排列形式比高分段排列形式更具有優越性,更適于在我國礦山推廣應用。

無底柱分段崩落法;高分段;大間距;放出橢球體

無底柱分段崩落法在地下開采中以操作簡單、開采強度大、機械化程度高、安全性好、開采成本相對較低等優點得到了大范圍的推廣應用,尤其在鐵礦的開采中,有相當廣泛的應用。但長期以來該方法一直受到損失貧化大的困擾。

瑞典基魯納鐵礦是世界上使用無底柱崩落法最先進的礦山之一,隨著裝備水平的進步,基魯納鐵礦在增大其采場結構參數后,生產效率得到提高,現在生產效率保持在 150 t/工班,甚至更高,這一效率在世界范圍內也只有少數幾個礦山可以相比,與此同時其采礦成本下降,這正是礦石開采所追求的目標。

1 傳統放出橢球體排列形式

傳統理論著重研究單個放出體,注重于在本分段礦石盡量多的回收,認為以一定的貧化為代價,每個分段礦石回收越多則礦石的總回收率就越高,經濟效益就越好。這看似合情合理,卻無形中把整體礦石的回收孤立分成了若干獨立的單元。現今的理論研究已跳出單個放出體框架,而是研究各放出體上下分段的排列組合問題。特別是在回采進路以菱形布置的無底柱分段崩落法中,上一分段沒有回收的脊部殘留礦石可以在下一分段回收,其他各類殘留礦石也可以在下分段部分回收,或以純礦形式,或以礦巖混雜形式回收,因而人們不應束縛在傳統理論下,而應從全局出發考慮。

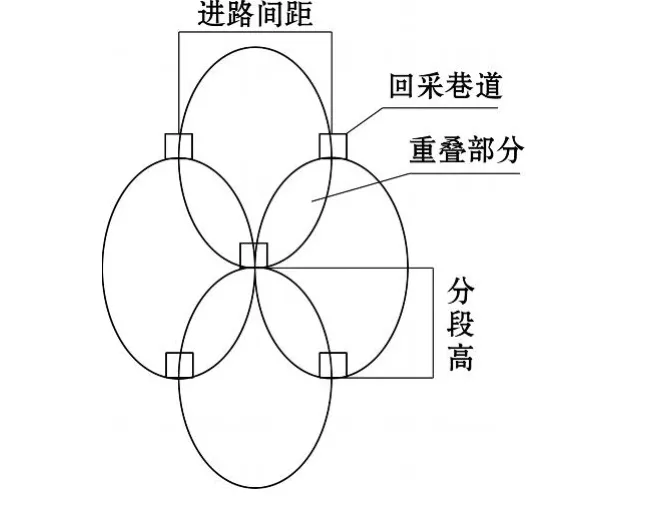

傳統理論下放出橢球體排列形式如圖1所示[1],從圖1可以看出橢球體之間有重疊,這些重疊部分分別在 2個不同的橢球體內,那么這部分將在放礦過程中被放出兩次,理論上講第一次放出時是純礦石,第二次則是純廢石,因為當上一個分段礦體放出后,圍巖充填放出橢球體的空間,那么重疊部分在第一次放出后被覆巖充填,在第二次放出時,該部分當然就是廢石。顯而易見,這就會造成礦石的貧化,而且這是除最上層的分段沒有而下面其他各分段都不能避免的,每個放礦橢球體經過這樣的貧化,整體上就造成礦石比較大的貧化。

圖1 傳統放出橢球體排列形式

2 高分段與大間距放出橢球體排列形式

現今的理論認為,結構參數的優化問題就是放出體空間排列的優化問題,放出橢球體密實度大者為優。放出橢球體相切,放出體密實度最大,這樣就有 2種最優排列形式:高分段形式和大間距形式,理論上講這 2種形式是等價的。

高分段與大間距排列并不是以其絕對高度或絕對寬度來劃分的,而是按放出橢球體的空間排列形式來區分的。

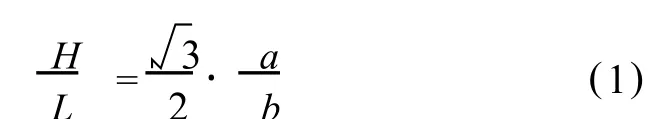

高分段放出橢球體排列形式如圖2所示,分段高與進路間距關系為:

式中:H——分段高度,m;

L——進路間距,m;

a——放出橢球體長軸,m;

b——放出橢球體短軸,m。

圖2 高分段放出橢球體排列形式

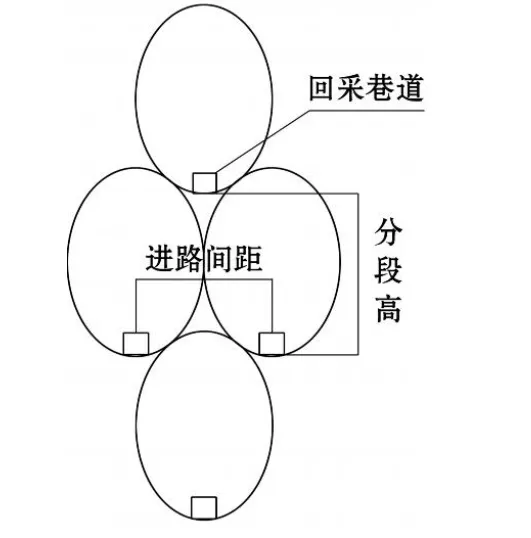

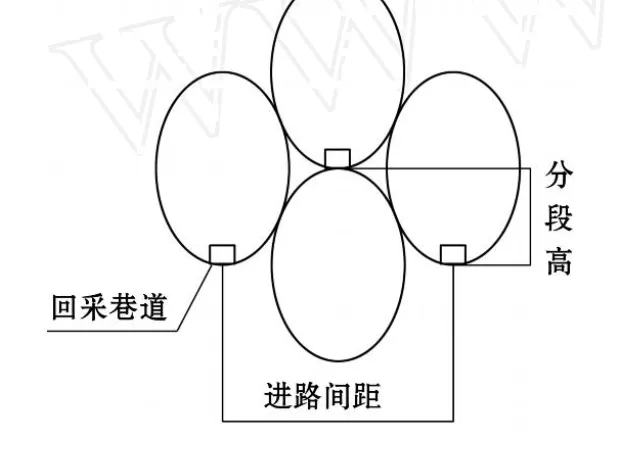

大間距放出橢球體排列形式如圖3所示,分段高與進路間距關系為:

圖3 大間距放出橢球體排列形式

當采用高分段或大間距排列形式時,確定分段高與進路間距的關系在于放出橢球體的偏心率 e,根據數學計算,a2=b2+c2,c=a×e,由此看出偏心率 e是確定橢球體長軸和短軸的重要依據,進而根據 (1),(2)式確定采場參數分段高 H和進路間距L,因而偏心率是相當重要的,同一個礦山橢球體偏心率可以視為一定值,通過工業試驗或室內試驗可以確定放出橢球體偏心率 e。

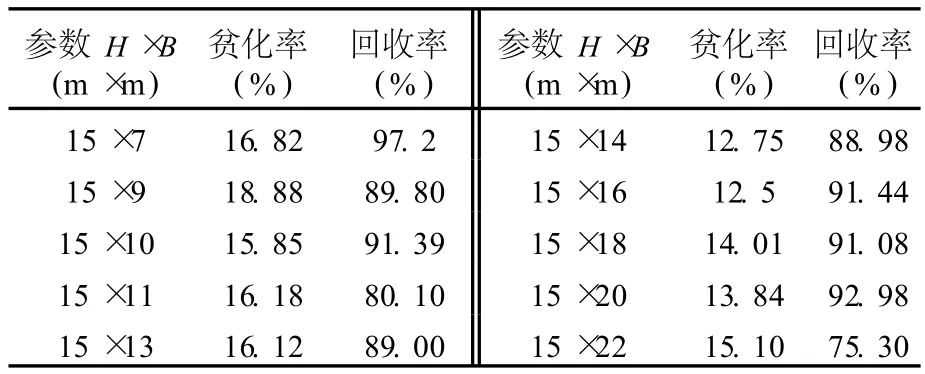

采場大結構參數最優選擇就在高分段或大間距形式下尋求當前條件下最優采場結構參數。我國礦山從國外引進無底柱分段崩落法時,最初參數是 10 m×10 m,當開采裝備越來越向大型化發展后,各礦山開始尋求與之相匹配的參數,并展開了一系列的科學實驗。如河北銅礦高端壁放礦無底柱分段崩落法的試驗研究、浙江漓渚鐵礦無底柱雙巷菱形高分段崩落法的試驗、酒鋼鏡鐵山礦大結構參數無底柱分段崩落法試驗、梅山鐵礦無底柱分段崩落法加大結構參數試驗研究等。經過多年的生產實踐,特別是梅山鐵礦大結構參數無底柱分段崩落法的研究成功,為采礦界積累了豐富的實踐經驗,使主要經濟指標向好的方面發展 (見表1)。

表1 梅山鐵礦放礦模擬試驗結果

從表1可以看出,貧化與回收指標有兩頭好、中間差的現象,這就很好的論證了高分段與大間距排列的合理性[2],即以實驗驗證了放出橢球體以高分段或大間距形式排列的優越性。

高分段和大間距 2種排列形式,都可以大幅度減少礦山采準工程量,降低礦石開采成本,也都有一次崩礦量大、采礦強度大等優點。但相對于各礦山自身條件,在具體操作過程中這兩種方法還是有比較大的區別。

高分段與大間距排列形式優劣比較,大間距排列有如下優點:

(1)大間距排列較高分段排列鑿巖、成孔,爆破效率高、質量好、大塊少。高分段排列,分段高度每增加 1 m,其鑿巖深度也必須增加 1 m,采用大間距排列形式進路間距增加 1 m而鑿巖深度只增加 0.5 m。以大間距形式 15 m進路間距,工業試驗放礦橢球體偏心率 0.92為例,其分段高度為 11.1 m,相同條件下與此相同剖面積的高分段排列形式,其分段高度為 19.2 m,進路間距為 8.66 m。若上向鑿巖深度擬超 2 m,則大間距排列鑿巖深度為 13.1 m,而高分段排列鑿巖深度為 21.2 m,鑿巖深度多 8.1 m。假設兩者鑿巖方向均偏斜 3度,則孔底距偏移量分別為 0.68 m和 1.10 m,當偏斜方向相向或相背離時,將導致孔底距偏移量疊加,給后繼的爆破放礦等工作帶來更為不利的影響。大間距排列較高分段排列鑿巖深度小很多,因而鑿巖效率高,鑿巖精度亦高,成孔質量好,為以后的崩礦、礦石回收等工作提供了便利條件,有利于降低礦石的損失貧化。

(2)端部礦石回采時,礦石與圍巖相交,其下盤位置存在一個很難回收的區域,通常被稱為下盤三角礦體,而該三角礦體隨著分段高度的增加而增大,因而采用高分段形式還要面臨更多的礦石損失,尤其當礦體傾角較小時,損失更大[3]。

(3)大間距排列形式開采,加大了進路的分布間距,減少了對巖體的破壞擾動和應力集中,改善了地壓狀況,簡化了采場地壓管理,特別是地壓復雜、圍巖破碎的礦山,可以較好解決地壓問題,減少地壓維護費用,保證安全生產的順利進行。

(4)大間距排列形式推廣起來更簡單容易。礦山生產都必須進行三級礦量準備,在礦石開采前已形成一部分開拓、采準巷道,尤其分段高度確定以后很難改變,而進路間距改變起來則要容易得多,只需要在打進路巷道時按大間距排列形式的進路間距開鑿巷道就可以了,因而無底柱分段崩落法小結構參數轉化成大間距排列的參數開采更容易實現,但在過渡期礦石回收指標可能會有變動。

綜上可知,在目前情況下采用大間距排列形式開采,具有更多的有利條件,更符合現階段我國礦山的生產技術水平。

3 結 論

無底柱分段崩落法傳統橢球體排列形式存在重疊現象,使得礦石貧化增加。根據橢球體排列密實度最大為最優的理論,有高分段和大間距 2種排列形式最優,這 2種排列都能很大程度的降低采切比,降低礦石開采成本,降低損失與貧化。但在我國礦山目前技術裝備條件下,大間距排列形式比高分段排列形式更具有優越性,應大力加以推廣。

[1]董振民,范慶霞,金 闖.大間距無底柱分段崩落采礦法的研究應用[J].寶鋼技術,2005,增刊:19-23.

[2]張國聯,邱景平.軟破礦巖大參數無底柱開采的理論與實踐[M].北京:科學出版社,2007.

[3]范慶霞.大間距集中化無底柱采礦新工藝研究[J].礦業快報,2005,(10):7-10.

2010-09-11)

黃 澤 (1985-),男,湖北赤壁人,在讀碩士,主要研究方向為無底柱分段崩落法采場結構參數優化,Email:huangze2004@126.com。