簡析知識、信息與知識產權對象

張 勤

簡析知識、信息與知識產權對象

張 勤

《知識、信息與知識產權對象》①向波:《知識、信息與知識產權對象》,載《知識產權》2011年第1期,第65~70、88頁。一文比較深入地討論了知識產權的對象問題,其中就知識與信息之間的關系作者②為方便起見,在本文中,所評述論文的作者簡稱為“作者”。提出了自己的見解。作者反對將信息作為知識產權的對象,并稱“近年來,學界關于‘信息產權’的提法甚囂塵上”。鑒于該文所討論的問題是知識產權最基本、最重要的問題,是知識產權理論的立論之基,也是筆者③同上,本文作者在本文中簡稱為“筆者”,以便與上述“作者”相區別。高度關注的問題,再加上筆者也是“甚囂塵上”者之一,且不贊同該文的基本論證和觀點,特就該文涉及的信息的概念、信息與知識的關系和信息產權的正當性問題作一簡析。

知識 信息 知識產權

一、關于信息的概念

《知識、信息與知識產權對象》一文的作者認為:“信息學(包括信息科學和信息哲學)中對于信息的定義多達兩百余個,并沒有一個公認的信息定義”,因而質疑(實際上是反對)將其引入知識產權的基本理論當中。作者將各種信息概念歸納為“本體論意義上的信息”和“認識論意義上的信息”,并界定“‘本體論意義上的信息’就是指‘事物運動的狀態及其變化方式的自我表述’,而‘認識論意義上的信息’指‘主體所感知(或所表述)的關于該事物的運動狀態及其變化方式’”,并斷言“信息科學中的信息概念是從各具體信息科學的研究目的出發加以界定,不具有足夠的普遍性和抽象性,不適合作為法律分析的概念工具。”

首先,作者關于“信息科學”與“信息哲學”的劃分不妥,因為科學是上位概念,而哲學是關于世界本原或世界觀和方法論的科學,是科學中的一類。也就是說,哲學和科學是種屬關系,不是并列關系。百度網站中對哲學的解釋是:“哲學,是理論化、系統化的世界觀,是自然知識、社會知識、思維知識的概括和總結,是世界觀與方法論的統一,是社會意識的具體存在和表現形式,是以追求世界的本源、本質、共性或絕對、終極的形而上者為形式,以確立哲學世界觀和方法論為內容的社會科學”④參見百度網站:http://baike.baidu.com/view/3330.htm,2011年2月12日。。筆者并不贊同將哲學簡單地界定為社會科學,實際上,哲學必定以自然科學——尤其是物理學和信息學為基礎,但并不對其進行詳細研究,而主要是利用并解釋其成果。同時,哲學也以社會科學的研究成果(例如歷史學、社會學、語言學、經濟學等科學研究的成果)為基礎,但不能簡單地將其歸為社會科學。所以,學界有哲學是“科學的科學”的說法。但無論如何,哲學是科學無疑。既然哲學是科學,就不應將其與科學分開或并列。

以下進入什么是信息的正題。為深入說明這個問題,有必要從不同門類科學之間的關系說起。

在筆者看來,所有科學中最基礎的科學是物理學和信息學,其它任何科學最后都可以歸結到或蘊含于這兩門科學⑤哲學以物理學和信息學的研究成果為基礎在前面已經說過了。之中。理由是:物理學研究的對象是物質和能量,信息學研究的對象是與物質和能量相關但不同的信息,兩者涵蓋了大千世界所有最基礎或本原的事物。當然,在某種意義上,數學也被稱為一門基礎科學,因為它是從各門科學抽象出來的關于事物數量關系的科學。但歸根到底,數學是關于物質、能量與信息這三種最基本事物的數量關系的科學,不可能設想物理學或信息學不包括其對象事物(物質、能量與信息)之間的數量關系。反之,任何數量關系都必定以物質、能量或信息為最終的解釋對象,從而融入物理學和信息學。所以,筆者不建議將數學作為獨立于物理學和信息學之外的第三門最基礎的科學。此外,追根溯源,化學、生物學、醫學、遺傳學、社會學、經濟學、文學、心理學等任何看起來與物理學和信息學相去甚遠的科學都必定能夠從物理學和信息學中找到其最基礎的依據。例如化學,無論是有機化學、無機化學、生物化學、或其它門類的化學,歸根到底,都不過是元素周期表中的原子之間由于化學鍵而產生的各種形式的結合或分離;而化學鍵不過是兩個以上的原子核俘獲或喪失電子而形成的彼此之間的引力和斥力。生物學、醫學和遺傳學等則是建立在更宏觀的化合物層面且與信息學(例如生物信息學⑥百度網站在“百科名片”中對生物信息學的定義是:“生物信息學(Bioinformatics)是研究生物信息的采集、處理、存儲、傳播、分析和解釋等各方面的一門學科,它通過綜合利用生物學,計算機科學和信息技術揭示大量而復雜的生物數據所賦有的生物學奧秘。”參見百度網站:http://baike.baidu.com/view/7303.htm,2011年2月19日。)有關的科學。以生物學為例,它研究的基本單元是細胞(病毒依附細胞而生存),而細胞由各種化合物組成。這些化合物大體上可以分為無機化合物和有機化合物,無機化合物包括水和無機鹽;有機化合物包括蛋白質、核酸、糖類和脂質等。再往下追溯,就到物理學和信息學的層面了,例如人的DNA中31億個堿基的排序(遺傳信息)和關于這些堿基所構成的DNA鏈的分離、組合的化學或物理過程。這些化學或物理過程導致了細胞的分裂繁殖,導致了生命現象的出現。至于歷史學、社會學、經濟學、文學、心理學等社會科學,都是以人為核心的,而人則由細胞構成,細胞又可以追溯到物理學和信息學的層面。可見,物理學和信息學是所有科學中最基礎的科學,它們研究的是物質、能量和信息的最基本的性質或規律,其它的所有科學(數學除外,因為數學是對所有科學中都存在的數量關系的抽象)都是物理學和信息學在更宏觀上不同層面的表現。

盡管信息學誕生的時間遠不如物理學那樣古老⑦其標志性誕生時間是香農(C.E.Shannon)1948年10月在《貝爾系統技術學報》上發表的學術論文:《A Mathematical Theory of Communication》(通信的數學理論)。,但與物理學一樣,信息學無論從哪個角度看,都是科學。既然是科學,就具有客觀唯一性(包括概率分布規律的唯一性),否則不稱其為科學,人們也不可能對其進行科學研究。

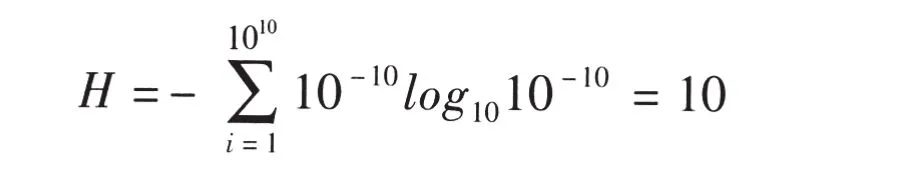

從自然科學的角度看,信息的經典定義是香農⑧作者譯為仙農。(C.E.Shannon)提出的,即信息是對不確定性的減少,并可以用信息熵或負熵來度量。在當代信息社會,度量信息的基本單位為比特(bit)。定性地說,信息的本質是事物的有序性或有組織性,信息量就是對事物有序或有組織程度的度量。香農給出的計算信息量的經典公式為:

其中,Pi為第i個狀態出現的概率,n為對數log的底。在所有狀態出現概率均等的情況下,當n=2時,信息量H的單位就是比特。當n=10時,H的單位就是哈特(Hart)。當前我們通常采用比特為信息的計量單位,是因為當前計算機最基本的存儲器件(例如雙穩態觸發器)是2狀態的⑨此外,計算機的其它許多物理存儲介質也通常是2狀態的,例如磁盤磁性介質的極性、光盤激光刻痕的有無等。。

如果人們能夠制造出低成本、低能耗且易于控制的10個狀態的器件,人們就可以在計算機中進行十進制運算。如果將10個這樣的器件順序排列,其組合狀態數將為1010,在概率均等的情況下,從中確定一個組合狀態的概率為Pi=10?10。按照香農的計算公式:

由于其中的對數以10為底,上式的單位為哈特。即10個這樣的哈特器件(10狀態器件)可以表達10哈特的信息量。

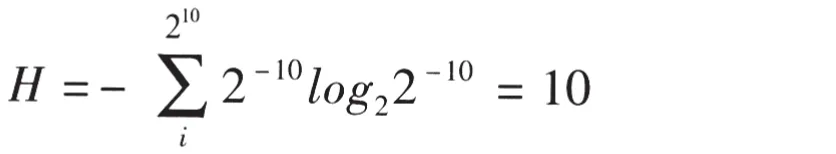

而按照二進制運算,10個比特器件(2狀態器件)順序排列所能表達的組合狀態數為210=1024,在概率均等的情況下,從中確定一個組合狀態的概率為Pi=2?10。按照香農的計算公式:

由于其中的對數以2為底,上式的單位為比特。即10個這樣的比特器件(2狀態器件)可以表達10比特的信息量。

可見,同樣是10個的兩種不同器件構成的狀態組合數之比為:

也就是說,10個哈特器件所能存儲的信息量是10個比特器件所能存儲的信息量的9765625倍。如果這成為現實,那么我們今天所處的“比特時代”可能就要換成“哈特時代”了。

上述兩種10個存儲器件的狀態排序確定了這些器件的某種組合狀態,從而代表了確定的信息。其中,10個哈特器件確定的某個狀態代表的信息量遠大于10個比特器件所確定的某個狀態所代表的信息量。因為10個哈特器件的組合狀態數或復雜程度遠大于10個比特器件的組合狀態數或復雜程度,從而前者的某個特定狀態的有序程度或有組織程度比后者更大,對應的即為前者的信息量更大。換言之,信息量越大,排除的不確定狀態就越多,有序程度就越高。最無序的狀況就是最沒有信息的狀況,即熵(信息熵的對立面)最高的狀況。其中10個哈特器件的無序狀態顯然遠多于10個比特器件的無序狀態。所以,當兩組器件分別處于隨機狀態時,前者的熵遠大于后者的熵。

相對于上述10個哈特器件或10個比特器件構成的狀態數來說,人的DNA中31億個堿基所能構成的排列組合的排序狀態數顯然是個天文數字。于是,確定這31億個堿基的某個特定的排序(DNA測序)就意味著人的DNA包含了大量的信息,因為其排除的組合排序狀態非常多。如果再將整個人體的所有有機和無機物質的排序也考慮進去,人體所包含的信息量就更大。這恰好說明人是一種高度復雜有序的動物,其有序程度可以用信息量來度量,數值巨大。

對于由數量眾多的人構成的社會組織及其活動來說,其微觀物質的多維可能排列組合的狀態數更加巨大。換句話說,其微觀結構更加復雜有序,信息量更大,但其宏觀表現又極不確定。顯然,現代科學尚未揭示出社會組織及其活動的物理學和信息學的微觀基礎,似乎也難以精確地用比特或哈特來度量其有序程度,但現代科學對于有序或有組織性的認識正在不斷加深。這種有序或有組織性與通信或計算機領域的信息在本質上是一樣的,都是獨立于物質和能量而存在的另一種客觀事物,可以用信息學來研究其微觀層面的客觀規律,進而概括出新的在更宏觀層面上表現出來的科學規律,形成新的科學理論。筆者猜測,隨著有序或有組織程度的提高,當其達到一定程度后,就會從量變到質變,產生質的飛躍,表現出新的與其微觀構成物質完全不同的性質,即智能生命體的性質。只是我們現在還不清楚這種性質究竟是如何產生的,而解釋其產生(從量變到質變的客觀過程)的科學將是一門全新的關于生命的信息科學。筆者在《知識產權客體的哲學基礎》⑩張勤:《知識產權客體的哲學基礎》,載《知識產權》2010年第1期。一文中曾預測這門科學的出現。這門科學將能夠解釋這些看起來毫無生氣的原子、分子或分子團何以在一定的排列組合下(包括但不限于DNA的排序),就可以產生自我意識、能動思維,或被人們稱為靈魂的東西。筆者認為,盡管這門科學現在尚未誕生,但其出現只是時間問題,因為科學家們正在朝這個方向努力,并已經取得了許多階段性成果(例如現代生物信息學的誕生和發展),否則我們就不可能談論決定人的性格甚至智力的各種基因和腦容量等問題。實際上,2010年熱播的美國電影《阿凡達》向我們展示的就是這門科學誕生后人們如何運用這門科學來制造在潘多拉星球上生活的新人類,同時將人類的思想、情感、知識和智慧轉移到新人類的身體(主要是大腦)上。這種轉移顯然主要是信息的轉移,《阿凡達》對此有生動形象的演示,即新人類的軀體在接收了人類的信息后,就成為與人類相同的智慧生命體,否則這具軀體將只是一堆毫無生氣的物質。《阿凡達》雖是科幻電影,但無疑是有科學依據的。

進而,我們也就可以理解為什么人的腦容量(尤其是大腦皮層面積)是區別人與其它動物的重要生物學指標。顯然,人的腦容量是動物中最大的。從信息學的角度看,人腦微觀物質可能的排列組合狀態最多,從而確定人的大腦的微觀物質所特有的排列組合狀態所排除的其它可能狀態數也就最多,人腦所包含的信息量就最大,人也就最聰明。但從信息的角度看,人與其它動物并沒有根本的不同,都是自然界中由有機物和無機物構成的有序體的一員,不同的只是有序的程度。當然,量變導致質變,使人變成了萬物(地球上的生物)的主宰,但人并沒有因此而超越自然。

需要說明的是,這里所說的“人腦所包含的信息量就最大”并不等于人腦所能存儲的信息量最大,而是指人腦本身的有序程度最高。人腦的排序并不是一個狀態組合點,而是一組狀態組合點。這些點構成一個特定的域。在這個域內,人腦的微觀物質的排列組合狀態數仍然非常巨大,從而可以存儲大量的信息。

讀者可能會問:既然信息是對不確定狀態的排除,信息量是對不確定狀態排除的數量?按照香農的定義為對數關系。,那么微觀物質的任何一種或一組排序狀態都是對其它排序狀態的排除。也就是說,給定任意一種或一組排序狀態,都排除了其它的不確定狀態,都代表了大量的信息,那么信息與信息之間,或排序與排序之間,有什么區別呢?答案是:此信息非彼信息,或此排序非彼排序。不同的信息或排序代表著有無特定功能或功能的差異。例如,DNA的微觀物質(四種堿基)構成的雙螺旋結構排序只是這些堿基排序的一種或一組。對于這些堿基的其它可能排序,從信息學的基本原理看,同樣代表著排除了其它排序狀態,因而也代表了大量的信息。但從功能上看, DNA的排序可以通過在特定環境下不斷分裂自己而復制自己,從而具有了生命的特征,其它排序則無此功能。也就是說,信息與信息或排序與排序是不同的,通常有規律的排序才代表有功能的信息,無規律的排序僅代表無功能的信息。例如,僅當堿基的排序為DNA的雙螺旋結構排序時,才代表其是具有遺傳功能的信息,并且這種具有遺傳功能的信息與其它信息相比有了質的飛躍:可以不斷地同化外部世界而復制和繁殖自己,從而將無序的微觀世界改造為有序的微觀世界,進而構造出有序的宏觀世界——這就是生命體(尤其是人)的特征。

在此,筆者不妨大膽猜想,在熵(熱力學熵)增加的宇宙中,有著另一種規律可以抑制熵的增加,至少在一定的時期內或一定的環境下如此。這種規律就是負熵或特定信息的增加,其主要體現為人類DNA的復制、繁殖和其所構造出的人的改造外部世界的強大功能。例如,在地球尚未變老和其它星球撞擊地球之前,人類可以將較為無序的地球表面改造為符合自己需要的更為有序的表面,甚至征服一定范圍的太空世界。這一切都碰巧(準確地說是無數碰巧的集合)由于大千世界中出現了人這樣的DNA排序及適應其生存的環境,使得人不僅可以深刻地認識客觀世界,而且可以將知識記錄下來、傳授給下一代,并不斷積累,還可以深刻地認識人自身。也就是說,當DNA的排序達到當代人類的水平時,量變導致了質變,使得人不僅能夠按照DNA的自然規律在自然狀態下復制再生,而且可以一代一代地積累知識,并有可能通過有目的地修改人類的DNA而加速人的進化,例如延長壽命、增強記憶力、增加身高、增強免疫力、治愈或避免各種基因疾病等?生物或人的進化主要是由DNA中的基因突變引起的。這些突變通常是隨機發生的,例如復制錯誤、宇宙射線導致的突變、雜交等。但是,基因突變能夠被持續遺傳下來的很少,物競天擇的自然法則也在將雖然能夠被遺傳,但并不能適應外部環境的突變淘汰掉。只有很少的具有優良性狀的突變能夠持續遺傳。這一切以前都是在自然狀態下進行的,因而生物的進化過程非常緩慢。但在生物科技突飛猛進的今天,有目的地改變基因并使之能夠遺傳和適應環境將不再僅僅是夢想。參見百度網站:http://baike.baidu.com/view/131542.htm,2011年5月7日。。人甚至有可能通過工業化的方式制造出與自己完全一樣甚至更聰明的“人”。這些問題目前正被科學界廣泛討論。各種關于自然人與人造人之間戰爭的科幻大片就是這種討論的形象寫照和副產品。

筆者以上闡述了以香農的信息定義為基礎的信息科學何以能夠發展到生物信息學,以及未來將會誕生的解釋生命現象的新的生命信息科學(這應當是但不限于現代生物信息學的任務)從微觀到宏觀的遞進關系。其貫穿始終的基點就是信息的不變本質:序,或有組織性。換句話說,在科學的意義上,信息的本質(有序程度)和度量(不確定程度的減少量或確定性的增加量)并非模糊不清,而是非常清楚的,盡管人們度量信息的方式可能有多種(例如互信息?參見百度網站:http://baike.baidu.com/view/1974678.htm,2011年2月19日。等)。

作者在文中引用了筆者發表的《知識產權客體的哲學基礎》?張勤:《知識產權客體的哲學基礎》,載《知識產權》2010年第1期。一文,認為筆者在文中沒有給出信息的確切概念,這顯然是對筆者論文的誤解或不解。事實上,筆者在文中專門用“信息的本質”一章來討論什么是信息,并指出“信息的本質就是序,可以用負熵或比特來度量,是一種有別于物質和能量且獨立存在的客觀事物”。筆者同時還專門用一章來指出“物質、能量和信息是客觀世界最上位的事物”,因而難以對其下明確的定義,或只能在客觀事物這個屬內指出信息之不同于物質和能量的某些本質區別,例如物質和能量不滅,而信息可以產生和消亡等。

實際上,維納指出的“信息就是信息,既不是物質,也不是能量”,是對信息下的最基礎和嚴格的定義。正如筆者在《知識產權客體的哲學基礎》一文中所指出的,唯物主義認為世界是客觀的,這是任何科學研究的基本前提。這一點不能被證明,只能作為不證自明的公設,因為客觀實際或客觀事物已經是最上位的概念,否則我們只能陷入休謨的主觀唯心主義(即“不可知論”:感覺以外是彼岸的不可知事物)。如果我們同意世界是客觀的這個公設,同時承認物質和能量是客觀事物,那么維納說信息不是物質和能量,就意味著在物質和能量之外還存在第三種客觀事物,這個客觀事物被稱為信息。換句話說,客觀事物是最上位的概念,排除了物質和能量這兩種客觀事物,剩下的客觀事物就是信息。這一定義在邏輯上是嚴謹的,符合下定義的范式。唯一的不足在于未能就信息的本質作進一步的闡釋。筆者(最早是筆者的老師李植華)對這個本質的闡釋就是“序”(詳見筆者《知識產權客體的哲學基礎》一文?張勤:《知識產權客體的哲學基礎》,載《知識產權》2010年第2期。)。遺憾的是,作者對維納這句話并未進行深入分析就否定了維納對信息的定義,表明作者尚未真正理解維納此話的真諦。至于作者言及的兩百種關于信息的定義,筆者以為它們不過是在各自不同的層面和角度對信息的解釋或對信息在特定領域的定義,不能與維納的定義相提并論(當然也不排除錯誤或不知所云的定義)。盡管這些解釋或定義處于不同層次和角度,所言及的信息與維納所說的信息也并不矛盾,或者說是維納信息中的某一部分。筆者迄今尚未發現某成熟的學科中對信息的定義與維納對信息的定義相矛盾的實例,現實生活中也未看到人們對信息一詞所指為何物不清楚的情況。作者斷言“信息成了萬能標簽,可以用來指稱不同的事物”并無實證依據。事實上,人們在使用信息一詞時,所指稱的對象不可能是不同于信息的物質和能量。而不是物質和能量就只能是信息,否則即與維納對信息的定義相矛盾。換句話說,從作者的文章中,筆者看不出作者所說的“不同的事物”究竟在信息的“序”的本質上有什么不同。

綜上,筆者的結論是:信息的概念是清晰和確定的,并非如作者所說的“內涵和外延皆不清晰明確”,完全適合納入法學,作為研究對象。

至于作者提出的“‘本體論意義上的信息’就是指‘事物運動的狀態及其變化方式的自我表述’”,則難以理解。這里“事物運動的狀態及其變化方式”是明確的,是對客觀事物的一種描述,但“自我表述”為何意卻難以捉摸。

首先,這個“自我”是什么不清楚。從語言邏輯上看,這個“自我”是指“事物運動的狀態及其變化方式”,但作為客觀事物的“事物運動的狀態及其變化方式”何以能夠成為“自我”,并從事“表述”行為,而其結果是信息,卻令人費解。

其次,從詞義上看,“表述”可以有兩種理解:一是將“表述”理解為動詞,即表述行為。這個行為通常是生命體這個“自我”專有的,因為只有生命體才可能有主觀的“自我”意識;無生命的事物不具有主觀意識,不能以“自我”作為行為主體。二是將“表述”理解為名詞,即所表述的內容,亦即表述行為的產物或結果。

按照第一種理解,“事物運動的狀態及其變化方式”顯然包括非生命體。而非生命體的“自我表述”是什么意思?難道非生命體也有“自我”意識和“表述”的行為能力?退一步講,即使非生命體這種客觀事物具備“自我”意識和“表述”的行為能力,但信息也是客觀事物本身。正如作者在文中所說,“信息是事物的本體,是自在之物”,那么行為和行為產物(同時又是客觀事物這個行為主體的一部分)怎能是“是或不是”的關系呢?

按照第二種理解,假定“事物運動的狀態及其變化方式” 是“自我”,且具有“表述”能力,在此基礎上,“表述”的產物是信息,但信息既然是客觀事物的一部分,那么這句話的邏輯就是客觀事物所“表述”的產物就是客觀事物,或自己“表述”的產物就是自己,這是什么意思?抑或表述的主體是客觀事物的一部分(非信息的部分),而“表述”的產物是客觀事物的另一部分(信息)?那么作為“表述”產物的信息與作為“表述”主體的其它客觀事物究竟有什么區別?

至于作者提出的“‘認識論意義上的信息’指‘主體所感知(或所表述)的關于該事物的運動狀態及其變化方式’”這一概念亦難以理解。這里“該事物的運動狀態及其變化方式”顯然就是客觀事物本身,只是作者的“事物”一詞僅指物質、能量或信息,而其“運動狀態及其變化方式”不是作者所言之“事物”,而是“事物”的存在形式。與之不同,筆者所說的“客觀事物”則包括了物質、能量、信息及其存在形式。因為形式與內容是相輔相成、不可分離且客觀存在的。簡言之,筆者所謂“客觀事物”就是唯物主義所主張的只能作為公設而存在的最上位的概念。在此基礎上,我們需要認真分析什么是作者所言的“主體”,什么是這個“主體”的感知,什么是這個“主體”的“表述”,“感知”與“表述”是否應為同類概念。

首先談“主體”問題。作者所言“主體”應當是“認識”這個行為的主體,即人。因為按語言學的常識理解,“認識”顯然只能是人的認識,而不可能是別的動物、生物或其它事物的認識?其實,動物也有認識能力,至少靈長類動物如此,只是遠不及人的認識能力而已。。也就是說,作者把人排斥在筆者所言的“客觀事物”之外,是相對于物質、能量和信息及其“運動狀態及其變化方式”之外的另一種事物。因此,作者關于“認識論意義上的信息”的邏輯結論就是:信息僅以人的存在為前提,如果沒有人就沒有信息。但這與作者所說的“信息是事物的本體,是自在之物”相矛盾。

再來談“感知”問題。作者認為,認識論意義上的信息就是人“感知”的“事物的運動狀態及其變化方式”。令筆者不解的是,作者所說的“信息”究竟是“事物的運動狀態及其變化方式”,還是人對“事物的運動狀態及其變化方式”的感知?如果是前者,則任何客觀事物都是信息,因為任何事物都以“該事物的運動狀態及其變化方式”而存在。那么,物質和能量與信息還有何區別?如果是后者,則需要解釋人對“事物的運動狀態及其變化方式”的“感知”為何物。

從邏輯上判斷,人所“感知”的就是感覺。正如休謨所說,人除了感覺之外,不可能知道感覺的“彼岸”是什么,或引起感覺的究竟是什么。筆者不想在此討論前人早已深入討論過的唯物主義和主觀唯心主義關于感覺“彼岸”是什么的爭論。事實上,任何一個正常人在行為處事的時候,都會很自然地把引起感覺的事物作為客觀事物對待,自然科學家也不會以主觀唯心主義為出發點來研究自然,而沒有自然科學及其應用,就不會有我們今天所享有的繁榮。這一點,作者似乎也同意,因為作者把“感知”的對象界定為“事物的運動狀態及其變化方式”。筆者在這里要討論的是人的“感知”或感覺是否就是信息。正如筆者在《知識產權客體的哲學基礎》一文中所指出的,從自然科學的觀點看,感覺不過就是人的感官(眼耳鼻舌身)接收到的外部或人身體內部的各種信息,這些信息被轉換并存儲于人體的各個部位(主要是大腦)。例如眼睛接收光波,將其轉換為生物學信號(電學或化學形態的),通過視覺神經傳送到大腦,再與大腦中已經存儲的信息比較,產生特定的新信息。從形式上看,這些信息改變了大腦特定部位組織的物理或化學性狀或結構(組織形態),從而使大腦產生接收到某種信息的感覺。這種感覺是以大腦視覺部位的物質或能量的某種組織形態(序)的變化而存在的。一定時間后,這種變化了的組織形態可能改變,感覺到的內容也就隨之改變、淡忘或消失。從這個意義上講,“感知”到的感覺是信息并沒有錯,依然是作者所說的“信息是事物的本體,是自在之物”。筆者與作者認識的不同之處在于,筆者并不認為大腦中的信息與大腦之外的信息有何本質區別,因為它們都是以“序”的形式存在的。

要證明筆者的這個觀點并不難。例如,現代腦科學已經證明,正常人大腦的視覺部位大體上是相同的,白光和黑光(沒有光)在大腦的視覺部位所引起的組織結構(以化學或物理性狀為載體所表現出來的序)的改變也是相同的?參見百度網站http://zhidao.baidu.com/question/205085239.html :“視覺皮層坐落于枕葉的距狀裂周圍,是一種典型的感覺型粒狀皮層(Koniocortex cortex)。它的輸入主要來自于丘腦的外側膝狀體。初級視皮層(V1)的輸出信息出送到兩個渠道,分別成為背側流(Dorsal stream)和腹側流(Ventral stream)。”2011年2月22日。。正是這種相同,才使不同的人都有關于白與黑的相同感覺。換句話說,認識主體關于白與黑的相同感知就是光線在不同人的大腦中所形成的相同或類似的物質和能量的特定性狀或組織形態(即序或信息),此外無它。進而,白和黑對人傳遞的更深層次的信息是什么又因不同的人而異,因為不同的人的頭腦中已經存儲的信息是不同的,白和黑的信息與已有的信息比較后產生的新的信息當然也是不同的。例如普通人產生的是白天與黑夜的信息,特工人員則可能把有無白光作為行動暗號等。至于這些信息在頭腦中是如何被加工生成、存儲和發揮作用的,則尚待現代科學進一步探究。但無論如何,這些信息都是以大腦的物理或化學性狀的改變,即組織形態的改變為基礎的。

從總體上看,在接收、存儲和加工信息的過程中,大腦的物質和能量并沒有大的變化,變化的主要是這些物質和能量的分布或排序。對此,百度網站對大腦及其功能有如下描述:“人的大腦有100多億個神經細胞,超過全世界人口總數兩倍多,每天能記錄生活中大約8600萬條信息,其記憶貯存的信息超過任何一臺電子計算機”?參見百度網站:http://zhidao.baidu.com/question/69529829.html,2011年3月29日。。據估計,人的一生能憑記憶儲存100萬億條信息。如能把大腦的活動轉換成電能,相當于一只20瓦燈泡的功率。根據神經學家的部分測量,人腦的神經細胞回路比今天全世界的電話網絡還要復雜1400多倍。每一秒鐘,人的大腦中進行著10萬種不同的化學反應。人體五種感覺器官不斷接受的信息中,僅有1%的信息經過大腦處理,其余99%均被篩去。大腦神經細胞間最快的神經沖動傳導速度為400多公里/小時。人腦細胞有140~160億個,被開發利用的僅占1/10,其儲存的各種信息,可相當于美國國會圖書館的50倍,即5億本書的內容。人體內有45英里的神經,神經信號在神經或肌肉纖維中的傳遞速度可以高達每小時200英里。可見,大腦中的信息與計算機中的“自在之物”的信息并無本質不同。

但是,作者對信息的理解似乎并非如此。按照作者的解釋,“認識論意義上的信息”是認識主體所感知的“事物的運動狀態及其變化方式”。換句話說,信息與“事物的運動狀態及其變化方式”在本質上是不同的。那么,由認識主體感知出來的如果不是筆者以上所說的感覺或信息,又是什么呢?作者未予回答。筆者推測,作者其實是在努力將認識主體區別于物質、能量和信息,區別于客觀事物,認為那是與物質、能量和信息不同的獨立存在的另一種純主觀的事物,類似于黑格爾的“絕對觀念”,這正是早期唯心主義的觀點。但在現代科學,尤其是生命科學已經如此發達的今天,這種觀點是否顯得太陳舊?

再來談“表述”問題。首先,“表述”與“感知”不是同一類概念,前者是主動的行為,后者是被動的行為,兩者怎能是邏輯或的關系呢?其次,作者這里的“表述”與本體論中的“表述”顯然是不同的。在本體論中,作者所謂“表述”的主體應該是“事物的運動狀態及其變化方式”;在認識論中,“表述”的主體顯然僅僅是人,而作為抽象的認識主體的人又是有別于或不屬于“事物的運動狀態及其變化方式”的一種純主觀的事物。且不說這種純主觀的事物是否存在,即使其存在,“表述”是何意也有待甄別:“表述”是行為還是行為的產物?顯然,行為不可能被解釋為信息,那么,“表述”只能被解釋為認識主體“表述”行為的產物,即理解為名詞。從科學的觀點看,作為名詞的表述應當是離開表述主體的,例如語音、文字、圖畫、磁盤文件等。但這些產物顯然是客觀事物本身,是“事物的運動狀態及其變化方式”,并且與認識主體相分離。也許,作者有其特殊的理解,即“表述”是僅存在于認識主體內的,但這個認識主體不是大腦中的“序”或腦組織的物理或化學性狀的變化,而是某種虛無縹緲的被人們稱之為靈魂的純主觀的東西,否則就與筆者以上論述的感覺相同。顯然,作者的這種虛無縹緲的純主觀的“認識主體”與現代科學的研究成果沒有共同之處。

綜上,作者關于“本體論意義上的信息”和“認識論意義上的信息”的論述是模糊不清的,甚至是矛盾的,看似玄妙,其實無科學依據。

二、關于信息與知識的關系

作者認為“知識與信息是全然不同的事物。知識是‘人類對認識的描述’,是人的創造物,可以被傳遞,并有真偽之分;而信息即物質存在方式和狀態的自身顯示,就是物質的屬性,屬于客觀領域,不具有傳遞性,也無所謂真假,并且人不能創造信息”。

首先,如果“人不能創造信息”,那么人利用計算機寫的文件是什么?難道這些文件不是信息?如果不是信息,為什么要用比特來度量?如果是信息,是不是人創造的?如果不是人創造的,是誰創造的?顯然,作者的觀點有悖常識。

其次,如果信息“不具有傳遞性”,那么中國古代烽火臺依次點燃的狼煙是不是傳遞的信息?參見“百度文庫”:http://wenku.baidu.com/view/e626cbea19e8b8f67c1cb9a7.html,2011年4月22日。?如果不是信息,是什么?是“與信息全然不同的”知識?那么這里的知識與通信領域的信息究竟有何區別?難道人們用狼煙為例來說明信息的傳遞是錯誤的?互聯網傳遞信息的說法也是錯誤的?再如甲告訴乙:乙的孩子考上了大學。這是不是傳遞信息?作者的解釋是“傳遞的是意義,一種符號化、觀念化的意義。而這種意義之所以能被傳遞,乃是因為人們事先就有所約定,這就是知識”。那么這種事先約定與香農的通信理論中事先約定的通信協議(例如編碼方式的約定)有何本質區別?“符號化、觀念化的意義”如果不是信息,是什么?是怎么被傳遞的?結論仍然是作者的觀點有悖常識。

再次,如果信息“無所謂真假”,那么假設上例中乙的小孩并沒有考上大學,甲告訴乙的是不是虛假信息?如果不是虛假信息,難道是真實信息?抑或甲告訴乙的不是虛假信息,而是虛假知識,那么人們日常工作和生活中關于“虛假信息”的用語是錯誤的,這里說的被傳遞的知識與作者所說的事先約定“就是知識”中的知識又是什么關系?難道是否考上了大學的問題也屬于知識的范疇?如果這也叫知識,學生何必在學校學習?總之,筆者實在看不懂這些違反常識的觀點除了混亂人們的思維和語言外,還有什么意義。

其實,知識與信息的關系非常簡單,并不像作者說的那般玄妙。正如筆者在《知識產權客體的哲學基礎》?張勤:《知識產權客體的哲學基礎》,載《知識產權》2010年第2期。中所說,知識就是人感知或創造的對人有用的某種信息,是信息的子集,具有信息的一切屬性,既可存在于大腦之中,也可存在于大腦之外,與信息一樣可以被傳遞,有真偽之分,可以被人創造。知識與信息的邊界非常模糊,我們既可以說狼煙傳遞的是信息,也可以說其傳遞的是知識(敵人來犯),但對乙的小孩是否考上了大學的了解卻很難稱得上是知識。同樣,惠普的商標HP是通過擲硬幣確定的,也難以被稱為知識,而只能被稱為信息:一種商業性標識信息。顯然,HP這個商標是知識產權的對象,但不是知識。可見知識產權的對象是比知識更大和更上位的概念——“特定有用信息”。“特定”的邊界是由法律人為劃定的,可根據國家整體利益最大化的需要而改變(參見筆者《知識產權的哲學、經濟學和法學分析》?粟源(張勤筆名):《知識產權的哲學、經濟學和法學分析》,載《知識產權》2008年第5期。一文)。

作者除在文中闡述了上述有悖常識的觀點外,還有許多混亂的觀點。試析幾點如下:

第一,作者認為信息產權論者“實際上也承認知識等‘認識論意義上的信息’和‘本體論意義上的信息’屬于不同的范疇,只不過用了一個‘認識論意義上的信息’將知識包含在內,并試圖統一在信息概念之中”。作者認為這是“想通過一個概念把兩個不同性質的事物統一在一起,只會造成混亂”。

作為信息產權論者之一,筆者并不認同“認識論意義上的信息”與“本體論意義上的信息”屬于不同的范疇。相反,筆者在《知識產權客體的哲學基礎》中詳細論證了兩者(大腦之中的信息與大腦之外的信息)本質上是一致的。當然也就不存在“想通過一個概念把兩個不同性質的事物統一在一起”的問題。

第二,為解決上述所稱的“混亂”,作者“將‘信息’限定于‘本體論意義上的信息’,即物質存在方式和狀態的自身顯示;而‘知識’則是‘人類對認識的描述’”,“知識就成為主體認識客體信息的成果”。

作者上述觀點的核心在于將認識主體與客觀事物截然分開,把認識主體描述為某種虛無縹緲的東西。作者通過“綠樹”和“驢鳴”等例子,說明人作為認識主體只能感知“電磁波、空氣波或微粒分子等相互作用后產生一定的感覺內容,并非意味著客體將信息傳遞給了主體。‘客體將信息傳遞給主體’的說法有著邏輯上的混亂”。作者試圖將自己的上述觀點區別于休謨的不可知論,申明“否定‘客體將信息傳遞給主體’的說法也并不意味著世界不可知,只是表明主體只能從自己對客體信息的感覺內容出發來認識世界,人類也僅能如此認識世界而已”。其實,這種欲蓋彌彰的說法不過是作者對幾百年前休謨的不可知論的翻版。唯一的不同在于,休謨在邏輯上是徹底的,他認為引起感覺的外在事物是不可知的“彼岸”,既不能斷定是上帝,也不能斷定是物質。而作者承認引起感覺的是“電磁波、空氣波或微粒分子等”客觀事物,是客觀存在的或本體論意義上的“客體信息”?筆者沒有找到作者文中有與“客體信息”對應的“主體信息”的描述。,但“客體信息”一旦被主體感知,就不是信息,而成為有別于信息的知識,并且人從“客體信息”那里得到的只是知識,而不是“客體信息”本身。這不是通信領域中的失真與否或失真多少的問題。其實,作者的“知識”與休謨的“感覺”并無本質上的不同,都是離開客觀世界而存在的純主觀的東西。信息則是“彼岸”的東西,人是不可能得到的。對這種觀點,筆者在《知識產權客體的哲學基礎》一文中已經進行了較為深入的分析和批判。筆者在該文中指出,如果將知識區別于信息,那么人表達知識的聲音、文字、圖畫等是不是信息?答案顯然是肯定的。那么將知識區別于信息的唯一可能就是這些信息只是知識的載體,而不是知識本身,否則知識只能囿于認識主體而不能被傳播并被他人學習、繼承和積累,這顯然有違人類知識發展的歷史事實。但作者認為信息承載的知識并不是一般的知識,而是“客觀知識”。作者寫道,“客觀知識的載體并非物質,而是信息。信息才是客觀知識的載體”。如果信息僅僅被看作是“客觀知識”的載體,那么載者與被載者有何不同?如何區分?“客觀知識”是如何加載于信息的?信息又是如何卸載“與信息全然不同的客觀知識”而變成其他人的同樣“與信息全然不同的主觀知識”的?顯然,這種信息與知識的分離“只會造成混亂”。假如教師在課堂上傳授的不是知識,他(她)的聲波和在黑板上書寫或在屏幕上顯示的內容是與知識全然不同的信息,那么學生在學習什么?在感知信息?難道感知信息不是在學習知識?如果是,那么信息與知識有何本質上的不同?難道世界上有離開信息而存在的知識?如果不是,學生為什么要感知信息?如此鉆牛角尖下去,作者恐怕會陷入唯心主義的泥潭而不能自拔,并得出“客觀世界并沒有一棵綠樹”這樣的荒誕結論,同時卻找不到與現代科學的交集。

第三,作者在文中又對這些聲音、文字、圖畫等進行了特殊的解釋。按照作者的說法,它們是“客觀知識”,是認識主體的“主觀知識”的“外化”。而“主觀知識”則是“客體信息作用于主體的感覺器官,使主體產生一定的感覺內容,主體再運用抽象思維方式將感覺內容加工為觀念內容,也就是主觀知識”。作者將“主觀知識”形象地比喻為“胸中之竹”,而“客觀知識”則是“筆下之竹”。那么“胸中之竹”是從哪里來的?按常識當然是從客觀之竹來的,但這與作者的邏輯不符,因為作者說“客觀世界并沒有一棵綠樹”,其必然的邏輯推論就是客觀世界并沒有一棵綠竹。這顯然與常識不符,因為如果“胸中之竹”不是來自客觀之竹,畫家的“筆下之竹”何以能被觀眾認同是竹?其實,“胸中之竹”與“筆下之竹”的關系并不像作者說的那般玄妙:現實中的客觀之竹的各種“客體信息”傳遞入畫家的大腦后,引起大腦組織形態(序)的相應變化,從而在大腦中留下客觀之竹的信息(通常是模糊和零散的),再被畫出為“筆下之竹”。其原理與筆者在《知識產權客體的哲學基礎》中所說的觀看大象和畫大象的例子并無二致,也與攝像頭、計算機和繪圖儀構成的系統觀察和畫大象的過程本質上相同,都不過是信息的轉換和處理過程。至于“筆下之竹”可能出現的表現畫家主觀情緒的夸張,也不過是信息的加工過程,即將觀察到的客觀之竹的信息與大腦中存儲的其它信息進行加工融合(即作者所說的“抽象思維”),成為“胸中之竹”,但“胸中之竹”的信息素材并不能被憑空臆造,否則就不可能被觀眾認同和理解。例如李白所作詩句“白發三千丈”。如果哪位畫家畫一位三千丈白發的詩人,甚至畫一位三千丈胡須的詩人觀眾也仍然會認同這是一個人,因為現實中一些人的確有白發和胡須,只是畫中的人白發和胡須更長,類似于一條長長的飄帶。本例中,白發、胡須和飄帶等信息都是客觀世界存在且傳遞到畫家和觀眾頭腦中的,從而使畫家的抽象畫能夠獲得觀眾的認同。同理,畫家還可以讓人的頭上長牛角、樹的身上長嘴巴、天上的云朵長眼睛等,這些都不過是觀眾頭腦中曾經收到的各種牛角、嘴巴、眼睛、樹、云朵等信息的拼接搬家,從而能夠讓觀眾欣賞和認同。本質上,畫家畫抽象畫的過程就是把不同的信息拼接和拉伸變形的過程,與我們在計算機中變化人的臉譜并無二致,仍然是一種信息加工過程,而加工的信息素材又都是來自客觀世界,否則觀眾不會有認同感。對這一點,作者也表示了贊同。作者以畫虎為例,說筆下之虎“所散發的電磁波其性質、排列順序等基本上與真虎身上的皮毛等散發的電磁波性質、排列順序等差別不大,才會在與我們視覺器官相互作用的過程中呈現出類似的感覺內容”。也就是說,作為正常人,作者不自覺地說明了筆下之竹和筆下之虎等“客觀知識”是“排列順序等差別不大”的信息,是與“客體信息”類似的信息。但作者卻堅持認為知識(包括“主觀知識”和“客觀知識”)與信息“全然不同”,足見作者的邏輯混亂。

第四,作者關于知識是“人類對認識的描述”的說法也讓人費解。首先,知識是名詞,對名詞的定義當然是將其放到更上位的名詞中去,但“描述”在這里卻很難被理解為名詞,因為“對認識的描述”顯然是“人類”的行為或動作。抑或“描述”是指描述的結果?如果是,則應當首先說明作為動詞的描述在這里究竟是什么意思,然后才能說明其結果,但作者沒有說明。其次,“認識”在這里究竟是名詞還是動詞?從邏輯上看,似乎是名詞。那么這個名詞指稱的是認識的過程還是認識過程所產生的結果?與“描述”相同的問題是,無論“認識”是行為、行為過程,還是行為結果,首先都必須對動詞的“認識”加以說明,否則就會讓人不知所云。作者在另一處提到“知識就成為主體認識客體信息的成果”,似乎向讀者暗示“認識”過程就是人類這個主體“認識客體信息”的過程,但并沒有說明這個過程的具體內容。因為一旦說明,就不得不回到人的視網膜、視覺神經、腦細胞等的物理化學性狀等自然科學中來,而其結果將是無法區分存儲于大腦中的知識與信息有何本質區別。這與作者力圖證明知識與信息是“全然不同”的兩種事物的觀點相矛盾。

第五,作者在文中對知識進行了多種定義,第一種定義是“描述”,第二種定義是事先“約定”,第三種定義是“成果”。且不論“描述”、“約定”和“成果”的具體內容模糊不清,僅就這三個詞匯(無論是動詞還是名詞)來說,也不具有意思表述上的邏輯一致性,因為人類“認識客體信息的成果”很難等同于“約定”,更難等同于“描述”。

三、關于信息產權的正當性

作者在文中認為,“知識產權從其產生伊始一再受到正當性的責難,而信息產權的正當性又體現在哪里?如果不解決信息產權的正當性問題,信息產權就不能堂而皇之的作為一個法律概念存在,更勿談要用其來替代知識產權”。

這里,作者關于“正當性”的用詞頗有歧義。當前學界在討論知識產權的正當性時,討論的并不是知識產權是否應當作為一種財產權而存在,而是討論的這種財產權的正當性或道德基礎。例如專利、商標、版權的正當性基礎。作者所說的信息產權的正當性也是指的這個意思嗎?很難看出。因為作者談的似乎是信息產權作為財產權而存在本身是否正當。僅當信息產權正當地作為一種財產權,即“堂而皇之的?此處“的”應為“地”。作為一個法律概念存在”后,才能進一步討論這個財產權的道德正當性問題。然而作者的上述文字讓人不知其到底想要討論哪個正當性。

作者在另一處又談到:“考慮到知識存在專有知識與公有知識的區別,可以說信息產權的提法為有關利益主體蠶食和削弱公有知識領域提供了理論工具,認為用信息產權替代知識產權就能夠避開某些利益主張上升為財產權正當性證明,無疑是一種天真的想法,也是一種不負責任的做法”。也就是說,作者認為信息產權是不正當的,因為它“蠶食和削弱公有知識”,主張信息產權論也就是“不負責任的”了。

首先,作為信息產權論的支持者,筆者著實不知道有哪位同仁想用信息產權替代知識產權來逃避證明將某些公共利益納入私有財產權的正當性。相反,筆者在多篇論文?參見粟源(張勤筆名):《知識產權及其制度本質的探討》,載《知識產權》2005年第1期;粟源(張勤筆名):《論知識產權的財產性和稀缺性》,載《知識產權》2005年第3期;粟源(張勤筆名):《知識產權的哲學、經濟學和法學分析》,載《知識產權》2008年第5期;張勤:《論知識產權之財產權的經濟學基礎》,載《知識產權》2010年第4期。中從知識產權客體或對象的信息本質出發,來論證任何知識或信息都不可能是財產,過去不是,現在不是,將來也永遠不可能是。因為知識也好,信息也罷,都具有可無限復制和不排他的自然屬性,不具有作為財產所必須的稀缺性,不具有邊際效用價值。知識在本性上永遠處于公有領域,而非如作者所說的存在“專有知識”和“公有知識”的區分。既然知識和信息都僅處于公有領域,何來將“公有領域”的信息納入“專有領域”的問題呢?又何來用信息產權替代“知識產權”而產生無正當性的問題呢?

作者也許會詰難:難道知識產權或信息產權不處于專有(私有)領域?對此,筆者在《論知識產權之財產權的經濟學基礎》?張勤:《論知識產權之財產權的經濟學基礎》,載《知識產權》2010年第4期。一文中專門做了回答。在文中,筆者肯定了任何財產或財產權都處于私有領域,知識產權或信息產權當然也不例外,但這里的問題是作為知識產權或信息產權的財產權的對象——財產究竟是什么。筆者論證了作為知識產權(或信息產權)之財產權的對象的財產是關于其終極客體(知識或信息)的法定特許用益權(詳見筆者論文)。換句話說,處于私有領域的是這個特許權,可以被買賣,而且只要其存在就處于私有領域,否則即消失。這里的特許權與特許行為的對象(知識或信息)是分屬不同領域的,存活期也不同。前者僅處于私有領域,壽命有限,后者處于公有領域,壽命無限。只不過,作為財產的知識產權(特許權)和作為財產權的知識產權(關于特許權的財產權利)都被表述為同一個詞——知識產權。其實,在不同的地方(財產和財產權),其含義是不同的。這正是引起知識產權學界混亂的一個重要原因。作者對筆者的上述論證似乎并不知曉,或不愿加以評論,就斷定知識有公有和專有(私有)之分,并認為信息產權論者想逃避將信息上升為財產權的正當性的證明,這實在讓人大惑不解。

其次,就算知識有公有與專有之分,信息產權論又如何避開將某些利益(擁有信息者的利益?)上升為財產權的正當性的證明呢?事實上,筆者正是通過對信息(包括知識)本質的分析來論證知識產權的來源和存在的正當性,并指出稱呼為知識產權也好,信息產權也罷,作為財產權,完全是人為法定的,是“說你有你就有,沒有也有,說你沒有你就沒有,有也沒有”?參見筆者:《知識產權的哲學、經濟學和法學分析》,載《知識產權》2008年第5期。的。法定的依據是國家整體利益最大化,而非人類的共同道德規范。國家利益不同,法定結果即不同。這正是各國知識產權制度差異顯著(包括有無)的根本原因,也是知識產權的地域性、時間性、可分授性和動態性等特殊屬性的根源。鄭成思先生在2006年指出?鄭成思:《信息、知識產權與中國知識產權戰略若干問題》,載《應對與挑戰——國家知識產權戰略論文集》,知識產權出版社2007年版。,信息產權的主要部分其實就是早已有之的知識產權。筆者則在《知識產權的哲學、經濟學和法學分析》一文中認為,現在的知識產權實際上已經包含了信息產權的全部內容,沒有必要再專門用信息產權一詞來指稱與知識產權不同的信息產權,因為這個“不同”事實上已不存在。換句話說,在概念的內涵和外延上,我們現在所使用的“知識產權”等價于或實質上就是“信息產權”。從邏輯上和實際效果上,也不可能因使用了“信息產權”一詞就會將某些新的事物(利益)增加到知識產權或信息產權中去。

當然,如果作者堅持知識產權的對象只能是知識?僅僅顧名思義,知識產權的對象應當就是知識,不包括其它有用信息。,不能是其它有用信息,則信息產權的確不能等同于知識產權。但這樣一來,商標首先會被排除在知識產權之外,因為商標作為一種商業性標識,無論其能夠讓人聯想到多少知識,本身通常不屬于知識的范圍。例如前述惠普商標“HP”是通過擲硬幣而確定的,恐怕很難被當作知識對待。地理標志的關鍵部分是一個地名,僅與當地的地理環境(包括生態環境和人文環境)有關,與知識無關,也應從知識產權中排除。例如“貴州茅臺酒”是一個地理標志。生產該地理標志酒的核心區僅為貴州省茅臺鎮附近的7.5平方公里。如果將同樣的配方、工藝和原料用于其它地方生產該酒,品質就會發生變化?參見新浪博客:http://blog.sina.com.cn/s/blog_515561e50100i2ku.html,2011年5月8日。。可見,“貴州茅臺酒”這個地理標志與知識無關。此外,遺傳資源的價值僅在于其包含了有用的遺傳信息,這些信息是自然存在的,也與知識無關,也應當從知識產權中排除。無創造性數據庫的版權也是如此。也就是說,在知識產權的對象僅為知識的限定下,知識產權的確不能包含信息產權的所有內容,信息產權的確相對于限定下的知識產權而言增加了納入財產權保護的內容。但是,第一,這種限定會導致整個知識產權界語義混亂,因為商標、地理標志等被納入知識產權早已約定俗成、國際公認。第二,商標、地理標志等有用信息的財產權是早已存在的,并不因其被劃出知識產權而不存在、需要通過信息產權來新增作為財產權。也就是說,商標、地理標志、遺傳資源、無創造性數據庫等即使被劃入信息產權而非知識產權,也并沒有因此而增加社會上受到財產權保護的內容。事實上,商標、地理標志等與知識無關的對象與專利技術、集成電路布圖設計等與知識有關的對象一起,常常被統稱為工業產權的對象,而工業產權是早已存在的。第三,即使將知識產權的對象僅僅限定于知識,也并不因此可以將知識產權劃到信息產權之外,因為知識產權具有信息產權的一切屬性,知識是信息的子集。

筆者認為,從語義的嚴謹性考慮,用信息產權來統稱一切現在已經或將來有可能被納入知識產權的內容是最科學的。但遺憾的是,人們已經習慣了用知識產權一詞,改變非常困難。畢竟以知識為對象的知識產權是信息產權中最重要和主要的部分。在這種情況下,只要我們準確理解知識產權的信息產權本質和邊界,采用何種稱謂其實并不那么重要。

綜上,信息產權并沒有新增納入財產權保護的內容,也不存在侵蝕公共利益的問題。

至于“知識產權的正當性不足以說明信息產權的正當性”,就更無從談起了,因為筆者恰好在用信息產權的正當性來說明知識產權的正當性,而非相反。

四、結 語

盡管筆者對作者的論文進行了直率的批判,但仍然贊賞作者在這個知識產權最基本和最重要的問題上進行耕耘。筆者的批判也僅限于對作者的論文本身,不涉及論文之外的任何事情。尤其是作者在許多地方使用引號來引述他人的文字以表述或佐證自己的觀點,筆者僅能就其引述的文字及其上下文進行分析,沒有考察引文的全文,當然也沒有要連帶批判引文的全文的意思,而只是將引述文字作為作者論文的文字來分析的。如果所分析的引文之意不符合引文作者的原意,敬請諒解。

張勤,中國科學技術協會常委、書記處書記,中國知識產權研究會常務副理事長,清華大學核能技術設計研究院雙聘教授,北京航天大學計算機學院博士生導師,廈門大學知識產權研究院博士生導師。