漢代圖書文獻編纂略考

河南藝術職業學院 劉向陽

漢代圖書文獻編纂略考

河南藝術職業學院 劉向陽

漢代政府從鞏固其政權出發,比較重視圖書文獻的管理,加之造紙術的發明與改進,草、行、楷書通行,目錄學、校勘學的創立和發展等等,都為這一時期圖書文獻編纂工作的開展創造了有利的客觀條件。

一、漢代圖書文獻的整理

漢代政府重視圖書文獻典籍的搜集和整理工作。《漢書·藝文志》中記載:“漢興,改秦之敗,大收篇籍,廣開獻書之路。”漢武帝時,“建藏書之策,置寫書之官,下及諸子傳說,皆充秘府。”特別是漢成帝河平3年(公元前26年),“以書頗散亡,使謁者陳農求遺書于天下。詔光祿大夫劉向校經傳、諸子、詩賦,步兵校尉任宏校兵書,太史令尹咸校數術,侍醫李柱國校方技。每一書已,向輒條其篇目,撮其指意,錄而奏之。”此時的校書也就是整理圖書,圖書文獻等各種典籍也包含其間。劉向(公元前77年—前6年),本名更生,字子政,沛(今江蘇沛縣)人。成帝時任光祿大夫,領校中經秘書,后任中壘校尉,是我國古代的文獻目錄學家。其子劉歆(約公元前53年—公元23年),后改名秀,字穎叔。受任校書秘閣,劉向死后,哀帝令其繼承父業,完成整理圖書文獻的事業。劉向把整理好的圖書文獻“別集眾錄”,謂之《別錄》,劉歆則完成了《七略》的編撰,史稱《七略》、《別錄》,為中國目錄學之鼻祖。劉向、劉歆父子校書,把收集不同版本、校勘、整理、編修目錄等項工作熔為一爐,其中包含著圖書文獻編纂的一系列原則和方法,因而其思想成果可以作為圖書文獻編纂學的遺產加以認真總結和批判性繼承。劉向校書19年,其整理圖書文獻的程序和方法,中國現代著名文獻學家張舜徽認為有以下特點:一是“廣羅異本,仔細勘對”。即把一件文獻的不同版本盡量收羅齊全,加以比勘。二是“彼此互參,去其重復”。三是“校出脫簡,訂證偽文”。即對圖書文獻中的缺脫,文字上的訛、奪、衍、倒進行加工工作。四是“整理篇章,定著目次”。即對文獻進行編排,制訂目錄。五是“摒棄異號,確定書目”。即每書校畢,寫成“敘錄”一篇,介紹作者的生平、行事、該書的思想內容、寫作價值以及學術流派和校勘經過,相當于一本書的小序,也是后世書目題解的開端。可見,劉向、劉歆父子的校書,與今天圖書文獻編纂實質上是同一種工作。可以說,在中國古代相當長一個時期內,圖書文獻編纂學的理論與方法,是融于古代的文獻學、校勘學、目錄學之中的。

二、漢代典章制度文獻的編纂

典章制度是一個國家的政府在一定時期內行為規范的基本準則。中國歷代政府也非常重視典章制度的建設與完善。漢代的典章制度主要體現在《史記》、《漢書》、《后漢書》與《續漢書》的“書”和正史中的“志”、“錄”中。主要包括詔令、奏書、法典律令、上計等。

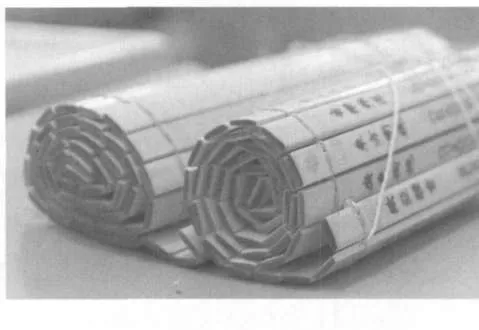

1.詔令。詔令是以皇帝名義發布的文件,是傳達漢代最高統治者的指令的一種手段,也是推行其政令的一個重要工具。為加強統治和吸取經驗,漢代政府經常把詔令按朝代或一定時期編纂成書,這也成為漢代圖書文獻編纂選題的一個重要方面。這一時期編纂成書的詔令為數較多,而具體編纂過程少有記載。如《漢書·藝文志》的詔書匯集有《漢高祖手記》一卷。1974年7月,在甘肅居延漢代遺址中發掘出漢簡19 000余枚,大部分是漢代的文書檔案,即“居延漢簡”。它們對研究漢代的文書制度、政治制度具有極高的史料價值,史譽其為20世紀中國圖書檔案界的“四大發現”之一。其中,簡冊西漢的《詔書輯錄》殘冊、王莽時期的《詔書輯錄》殘冊等詔書匯集,是古代詔書匯編的極其珍貴的遺物。

2.奏書。奏書是我國古代上行文書的一種,一般專指臣下對君上陳述事情所形成的文件,具體名稱歷代亦不盡相同,有奏、議、疏、表、章、狀、札、折等,它是最高統治者掌握國情決定政策的最重要的依據和加強統治的有力工具。奏書范圍廣泛,涉及政治、經濟、軍事、文化、財政、賦稅等軍國大政,舉凡朝政得失之故,制度沿革之由,治政御邊之策,用人獎懲之方乃至為臣事君之道,均可從奏書中窺見一斑。因此,歷代統治階級經常把奏書或按人編成專集或按朝代匯成總集,一方面便于作為吸取經驗和加強統治的借鑒,另一方面也為后人修史積累了珍貴的史料。奏書的編纂也是漢代政府編纂圖書文獻的重要選題。漢代的奏書編纂已經具有相當的規模。《漢書·藝文志》中記載,一類是匯集某一宰臣的奏議,稱為別集或專集,如《漢丞相匡衡·大司馬王風奏》5卷;另一類是匯集一朝一代的群臣奏議,又稱總集,如《漢名臣奏事》30卷。

3.法典律令。《隋書·經籍志》中記載:“刑書之作久矣。蓋藏于官府,懼人之知爭端,而輕于犯。及其末也,肆情越法,刑罰僭濫。至秦,重之以苛虐,先王之正刑滅矣。漢初,蕭何定律9章,其后漸漸更增益,令甲已下,盈溢架藏。”漢代,曾先后5次編訂出《九章律》(9篇)、《傍章律》(18篇)、《賊宮律》(27篇)、《朝律》(6篇)等法典律令,總計60篇,359章,其中有代表性的是《九章律》。《九章律》是漢蕭何根據“捃摭秦法,取其宜于時者”的原則,在《法經》6篇的基礎上擴充為9篇,即《盜律》、《賊律》、《囚律》、《捕律》、《雜律》、《具律》、《戶律》、《興律》、《廄律》。漢代臨時性法典的編纂一般是皇帝發布的政令、法令,如漢宣帝時對秦朝的《墾草令》、《告奸連坐令》、《開阡陌封疆令》等單行令加以整理編纂,成為《令甲》、《令乙》、《令丙》。如《令甲》就收300篇令。令與律的區別,大概是“違令有罪則入律”,大約令屬行政法規,律則屬刑事法規。在漢代既有科,也有比。“比謂類例”,即可以用來作為比照斷案的典型判例。而科正是將比分類編纂而成的,或單成冊,或附于律令有關條項之下。“居延漢簡”中《侯粟君所責寇恩事》共36枚,是一份完整的訴訟檔案。該冊不僅闡明了漢代治獄刑訊制度的具體內容與訴訟辭的格式以及訴訟程序等,還有對法律文書進行注解的編纂成品。漢代用注解經書的方法逐章逐句地解釋律文。西漢時著名的律文解釋者有杜周、杜延年父子,即“大杜律”、“小杜律”;據《晉書·刑法志》載,東漢時著名的律文解釋者有孫叔宣、郭令卿、馬融、鄭玄等。

4.上計。漢代的上計制度即由地方行政長官定期向上級呈報上計文書,報告地方治理情況,郡守國相根據屬縣的上報,再編制郡一級的上計文書,并于年終上報朝廷,朝廷以此評定地方行政長官的政績。這種制度起源很早,在秦漢時期已經比較完備。漢代上計定于每年9月。《續漢書·百官志》記載:“太守歲盡遣使上計。”“居延漢簡”中按年度編制的簿籍上計制度包括戍卒名籍、吏員簿、戍卒簿、俸賦名籍、賦錢出入簿、廩名籍、谷出入簿、被兵名籍、射名籍、賜勞名籍、馬名簿等,涉及人員、錢谷、兵器、功勞、牛馬車等方面。《漢書·武帝功臣表》中記載:“眾利侯郝賢,元狩二年,坐為上谷太守入戍卒財物,上計謾,免。”這說明上谷太守的行為,不是偶然失誤,而是一種重罪,應該“免職”。可見,上計制度在評定與考核地方行政長官的政績方面有著重要的憑證作用。另外,上計的各種計簿,相當于當時最原始的文獻材料,有利于漢中央政府根據這些上報的文獻材料作出各種決策。

三、漢代《熹平石經》圖書文獻的公布

《熹平石經》也稱《石經》,是我國漢代的一次大規模的具有特色的圖書文獻公布活動。漢靈帝熹平4年(公元175年),蔡邕等建議在太學建立正定的六經標準文字,以免貽誤后學。《石經》傳為蔡邕所書。碑石共46個,太學舊址在今洛陽市,碑立太學門前。該碑字體方正,結構嚴謹,是當時通行的標準字體。例如《尚書》一經采用了歐陽和大、小夏侯3家本子,以歐陽《尚書》本為主,而校以大、小夏侯本。經校勘附抄后,再由蔡邕用隸體書丹于碑上,石工鐫刻。7部經書分刻在64塊碑上,每塊石碑均兩面刻字,每面35行,每行約70至78字不等。據計算,僅《尚書》一經就有18 650字。刻成之后,于光和6年(公元183年)立碑于洛陽城南開陽門外的講堂前。實際上,《熹平石經》是以石料為載體的128“頁”的一部石頭叢書,這部石經被作為當時經書的標準本,漢代的文人學者欲習《經書》均以此作依據來校正傳抄本的偽誤,考試亦以此為準評定成績。因此,《熹平石經》吸引了漢代大量儒生前來抄錄,史稱當時“觀視及摹寫者,車乘日千余輛,填塞街陌”,他們或用手抄或用捶拓的方法揭取印本,每日“絡繹于途,擁擠不堪”。《熹平石經》的刊刻,可以認為是我國古代檔案文獻公布史上的一大壯舉。然而,《熹平石經》建碑后不到10年就發生了董卓遷都之亂。在這個大動亂過程中,東漢皇室所收藏的典籍喪失了十之八九,《熹平石經》也遭到了破壞,現在留傳的只有其殘片拓本,尚存殘文8 000余字。以后,魏明帝正始年間(3世紀初),在洛陽太學,又用古文、篆文、隸書3種文體,把儒家經傳刻了幾種,每個字都用3種字體刻成,稱為《三體石經》。它在此后編訂《汲冢竹書》中校正文字方面起了作用。