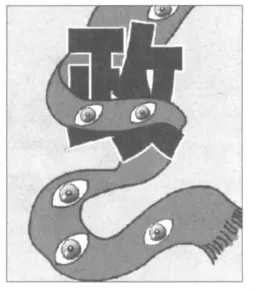

中國微博問政漸成風潮

(文/張 凡等 據《小康》)

中國微博問政漸成風潮

組織部長的“24小時法則”

7月23日22時33分,浙江省委常委、組織部長蔡奇在微博上注意到“溫州動車脫軌”事件的消息,即刻轉播稱:“嚴重關注這起脫軌事故!請浙江衛生(@浙江衛生)幫助。”在接下來幾個小時內,蔡奇連發數十條微博,通報現場救援情況。蔡奇的微博直播一直持續到7月24日凌晨2時14分,有尋親微博、反映現場情況的微博,他都迅速轉發相關人員。

7月24日上午10點,這位浙江省委組織部長的第一條微博仍然是關于動車事故的播報加點評。在稍后的微博里,蔡奇追問道:“這么大的事故,怎能歸咎于天氣和技術性因素?又該誰來埋單?鐵道部門應痛定思痛,從中汲取深刻教訓:鐵路再提速,也要安全第一!生命傷不起啊!!!”這是動車脫軌事故發生后,首位公開質疑鐵道部門的官員。

著名媒體人楊錦麟認為:浙江省高層在微博上不斷發布信息,提供外界諸多關切問題的官方答案,此舉在其他重大交通事故或危機處理過程中甚少見到,值得一贊。

公開信息,在蔡奇看來是一件理所當然的事情。在上微博后不久,蔡奇就說出了這樣一番話:“現在是信息社會,政府工作要適應形勢。你做的事要叫人不知都難,還不如主動應對。公開是個法寶,一公開就透明,既可使工作得到公眾理解與支持,又是接受社會監督的過程。”

蔡奇認同這樣的傳播理念:在網絡時代,就響應公共危機來說,24小時是個極限。因為“丑聞”會在24小時內擴散到全球各個角落,所以,地方或單位在危機發生后應立即啟動應對機制,并在24小時內公布處理結果,把握主動權。不然,就會造成信息真空,讓各種誤會和猜測產生。這就是“24小時法則”。

在微博上說話不精彩,自然無人理睬,潛過水的蔡奇明白這一點。他說:“官員要‘重新學會說話’,不講官話大話而講白話,講百姓聽得懂的話,否則誰聽你的?”

比如,他推薦浙江官員微群時就用當時最流行的“咆哮體”:“真給力啊!浙江軍團再現!!童鞋們何不一睹為快!!!有木有!!!!有木有!!!!!”微博上的回應相當踴躍,年輕人看到不打官腔的官員都很驚喜。

除了會說“網絡體”,其實蔡奇最擅長的還是說“官話”。但是他的官話要言不煩。在提倡組工干部開微博時,他說:“既然開微博,就得實名,公開亮自己觀點有何不好?最重要的是,拉近與網友的距離。畢竟現在不是權勢而是粉絲時代。”

有時候,這位性情官員發微博并不僅僅是為了工作或者了解民情。人生經驗、執政感悟、讀史之鑒,他用不同的語言表達自己的性情與愛好。截至7月25日,蔡奇的粉絲數量已超過480萬。

“微博創新了政府與民眾溝通的新模式,消除了相互之間的隔膜,加強了雙方之間的理解和溝通。”中國人民大學輿論研究所所長喻國明說。這或許是蔡奇花費大量精力構建微博的初衷。隨后,他開始鼓動浙江省的官員都使用微博,浙江也成為中國官員個人開設微博最多的省份。

老百姓喜歡什么樣的官員微博

“忽如一夜春風來,千人萬人微博開。”微博火了,話癆、愛玩的人、媒體人、意見領袖、娛樂明星……幾乎各行各業的人都轉場到了同一個地方——微博。

如果把視線移向西方,就會發現那里的官員們很早就開始運用微博。看奧巴馬的微博如同聽他演講;梅德韋杰夫愛講點克里姆林宮的“家事”;查韋斯曾因發微博頻繁而被稱作“更新王”;默克爾則更為“家常”。

他山之石,可以攻玉。在互聯網越來越成為重要陣地,成為社會溝通交流的必經渠道時,官員不能缺席,輿論不能缺席。140個字的“微”力也在全方位地考驗著各級官員。老百姓喜歡什么樣的官員微博?哪種風格的官員微博更容易“叫座”?

幫你解決問題,與你進行互動,在微博中隨意自如、不拘謹——這樣的官員微博你喜歡嗎?粉絲曰:“喜歡!歡迎!我要粉你!”只談工作,發布政策,自說自話——這樣的官員微博你喜歡嗎?粉絲曰:“我們不伺候官腔!”無法缺席的輿論陣地

作為文保一級單位的“故宮”,在失竊事件后,因為在微博發言上的失控,引發了一場前所未有的聲譽危機。同樣發端于微博的“郭美美事件”則讓紅十字會陷于輿論危機,其慈善影響力大受折損。

微博,作為一種新興傳媒平臺,不得不讓原本保守的政府部門重新打量。“廣東、湖北、四川、浙江、新疆等多個地方政府都有明確的態度,要利用微博問政、親民。”騰訊網常務副總編輯、騰訊微博運營負責人李方說。新浪微博中的政府機構和官員也在不斷增長。新浪官方提供的數據顯示,到今年4月底,政府機構的微博已經有3500多個,政府官員開的微博已經有2000多個。而南京更是明確規定,官員對災害性、突發性事件,要在事件發生后的1小時內或獲得信息的第一時間進行微博發布。

據中山大學傳播與設計學院副教授張志安統計,去年大約20%的公共事件最早在微博上發起。今年估計有1/3甚至一半以上的公共事件會在微博上發起。人民網輿情監測室發布的《中國黨政機構和官員微博發展報告》中稱,時至今日,黨政機構和官員微博已覆蓋從中央到地方多個行政層級以及眾多職能部門,政府機構與官員發布微博已成為一種風潮與趨勢。

(文/張 凡等 據《小康》)