古代文學創作論中的“物本感應”與“事本感應”

吳建民

(徐州師范大學 文學院,江蘇 徐州 221116)

古代文學創作論中的“物本感應”與“事本感應”

吳建民

(徐州師范大學 文學院,江蘇 徐州 221116)

“物本感應”與“事本感應”是古代文學創作論的兩種基本觀點,對于古代文學創作都具有重要意義。產生于六朝時期的“物本感應”論強調自然之物為文學創作之本源;生成于唐代的“事本感應”論強調社會生活之事為文學創作之本源。二者都受《樂記》的影響,比較而言,“事本感應”更深刻地反映了古代文學的創作實際。

物本感應;事本感應;文學創作論

“感物”論作為作家審美感情的生成理論,是古代文學創作論的核心。因為古代文論家歷來認為,文學創作的關鍵是“感于物而動”[1]204,即作家感受客體外物而產生心靈之“動”,萌生出各種審美感情,從而導致創作發生。以“感于物而動”為核心的創作發生論是一個復雜的理論系統,促使作家“心動”而產生審美感情的那個“物”,是個廣義概念,既包括形形色色、繽紛多彩的自然之物,也包括復雜多樣、巨細無端的現實生活之事。葉嘉瑩女士說:“情志之感動由來有二:一者由于自然界之感發,一者由于人事界之感發。”[2]26“自然界之感發”可稱之為“物本感應”,“人事界之感發”可稱之為“事本感應”。“物本感應”與“事本感應”構成了古代審美感應論的兩種基本模式,這兩種感應模式對于文學創作都具有重要意義。在古代文論史上,從對“物本感應”的認識到對“事本感應”的強調,是一個思想不斷發展、深化的過程。

一 、“物本感應”

“物本感應”是古代審美感應論最早形成的基本觀點,此觀點強調自然外物是觸動作家產生審美感情的動因和根源,認為作家在自然外物的感召下,心靈搖蕩,思緒飛揚,從而產生審美感情。所謂“悲落葉于勁秋,喜柔條于芳春”[3]14;“春秋代序,陰陽慘舒;物色之動,心亦搖焉”[4]693;“氣之動物,物之感人,故搖蕩性情”[5]1等,說的就是這種情況。

“物本感應”論受《樂記》理論模式的影響,但思想淵源在《周易》。《易傳·系辭》云:

古者包犧氏之王天下也,仰則觀象于天,俯則觀法于地,觀鳥獸之文與地之宜,近取諸身,遠取諸物,于是始作八卦,以通神明之德,以類萬物之情。

《周易·咸卦·彖傳》云:

天地感而萬物化生,圣人感而天下和平。觀其所感,而天地萬物之情可見矣。

《系辭》認為,八卦之作始于“觀物取象”。《彖傳》認為,天地相感而化生出大千萬物,萬物之生成是天地、陰陽等對立二因素相互感應的結果。《周易》雖不是論述文學創作問題,但“觀物取象”的方法和“感而化生”的原理,卻體現了文學的創作基本規律。因為“物”是文學創作之最終本源,作家創作必須從“觀物”開始。“觀物”而必有所感,“感”而化生出審美感情,審美感情是“感物”的結果。正如孔穎達《周易正義》所疏:“感物而動,謂之‘情’也。”感情生成于“感物而動”,孔穎達的注疏科學地揭示了感情生成的真正原因。

《樂記》最早將“感物生情”的思想應用于藝術創作理論的闡釋,提出了“感于物而動”的觀點,從而影響了后來的“物本感應”論。《樂本》篇云:

凡音之起,由人心生也。人心之動,物使之然也。感于物而動,故形于聲。

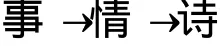

此論明顯受《周易》“感物化生”思想的影響。《樂記》認為,樂之產生在于“心”,“心”之所動在于“物”。“物”是藝術家的審美感應之源,也是審美感情的生成之源和藝術作品的生成之源,《樂記》之論可概括為如下創作圖式:

《樂記》的這種由物而心、由心而樂的理論模式,幾乎影響了整個魏晉南北朝的文學創作發生理論,從而導致了“物本感應”論的生成。陸機《文賦》云:“遵四時以嘆逝,瞻萬物而思紛。”劉勰《文心雕龍·明詩》云:“人秉七情,應物斯感。感物吟志,莫非自然。”鐘嶸《詩品序》云:“若乃春風春鳥,秋月秋蟬,夏云暑雨,冬月祁寒,斯四候感諸詩者也。”這些論述都是強調自然之物對文學創作具有本源之意義,與《樂記》所說的“物”在內涵上是有所不同的。但“物本感應”的理論模式受《樂記》影響,與《樂記》的思想原理是相通一致的。

古代文論家之所以最初把自然之物作為審美感情和文學創作的發生之本,主要有四方面原因。

一是受《周易》、《樂記》等重要經學典籍的思想影響。《周易》作為中華民族的智慧之源,它所構筑的思想原理對于整個中華民族的思想理論都具有極強的制約性,甚至具有“定格”之作用。因而,“觀物取象”的方法和“感物化生”的思想不可能不影響其后的文學藝術創作理論。《樂記》論音樂之創作,實際上就體現著《周易》的思想和方法。所論述的雖然是音樂之生成理論,但其原理與文學之生成理論是完全相通一致的。因而,陸機、劉勰、鐘嶸諸人論文學創作之發生,都直接受《樂記》之影響,所闡釋的由物而心、由心而文的創作原理,皆未出《樂記》之理論框架。《周易》、《樂記》作為十三經的組成部分,屬儒家經學之元典,在古代學術史上具有至高的地位,對其后的文學理論家產生深遠影響,當在情理之中。

二是以農為本的社會性質。中華民族生息繁衍于黃河中下游地區,這里土地肥沃,利于農業生產。北部廣袤的草原、西部崇峻的高山和荒涼的大漠,成為限制古人外出的天然屏障。東部的大海開闊無涯,古人難以跨越。南部十萬大山及落后的蠻夷之族為華人所不屑一顧。這種封閉而獨特的經濟地理環境使先人們固守在自己的土地上,經濟的自給自足使中國古人無需外出從事冒險性經商貿易活動,自然形成了封閉保守的農業經濟,農為本商為末是中國古人萬世不變的至理名言。農業文明與自然界的關系極其密切,大自然成為先人們衣食生計的根本來源,生命生存依附于自然,這使先人們對自然產生親近、熱愛之情,大自然成為古人們最為關注的對象,是十分自然的。關注自然、熱愛自然從而把自然萬物作為文學藝術的表現對象,成為文學藝術創作所不可缺少的因素,并不偶然。所以,“物本感應”把自然之物看作創作發生之本,實屬正常。自然變化、四季流轉,關系著農業生產、國計民生甚至社會的安危,也關系著文學藝術的創作的興衰變化,自然外物是古代文學家藝術家最為關心的對象之一,也是最使古代文學家藝術家動情的對象之一。他們面對自然而有“遵四時以嘆逝,瞻萬物而思紛”的感嘆,亦屬正常。重自然的思想意識而使古代文學家、文論家把自然看作創作之本,農為本的社會性質、經濟狀態最終也就構成了“物本感應”的社會背景。農業社會也促進了自然山水文學以及借自然景物來抒發審美感情之文學的繁榮。農業社會經濟上的自給自足,使人們勞作于田園,寄情于山水,形成了人與自然的融和、親切。中國古代文學藝術充分反映了人與自然的這種親和關系,花草山水在中國古代文學藝術中都是可親可愛的對象,浸透著人的情懷的山水田園詩、自然景物畫,正是人與自然的這種和諧關系的藝術寫照。這種將自然萬物與人的情感渾化為一的古代文學藝術作品,構成了“物本感應”的藝術土壤。“物本感應”也正是對此種文學藝術創作的理論總結。

三是“物”的審美特性。中國古人親近自然的態度,產生了物我相通、“天人合一”的哲學觀念,“天地與我并生,而萬物與我為一”[6]14。物我齊一而使中國古人很少像西方人那樣以科學的態度、理性的眼光看待外物,甚至把物當作研究或征服對象。而是不自覺地以“移情”的眼光、審美的態度看待自然萬物,自然萬物是與人性通融、活潑靈動的生命體,因而,物我異質而可同構、天人相去而能合一。在中國古人的眼中,“物”從來不是與人無關的純客體存在,而是與人精神相通的審美存在,萬物皆有其“神”,不但梅、蘭、竹、菊是一種審美的存在、精神的存在、生命的存在,能與人進行感情的契合、精神的溝通,所有的“物”都表現著人的感情精神。物的不同特征、形狀、色彩與人的感情存在著一定的對應性。陸機《文賦》說:“悲落葉于勁秋,喜柔條于芳春。”劉勰《文心雕龍·物色》篇說:“獻歲發春,悅豫之情暢;滔滔孟夏,郁陶之心凝;天高氣清,陰沉之志遠;霰雪無垠,矜肅之慮深。”郭熙《林泉高致·山水訓》說:“春山煙云連綿人欣欣,夏山嘉木繁陰人坦坦,秋山明凈搖落人肅肅,冬山昏霾翳塞人寂寂。”春花秋葉物色各異,文學藝術家對其觀照后的感受亦不同,產生或悲或喜的感情。在中國古人看來,“物”具有本然的審美特性,對人具有一種審美感情的感召作用。“方思之殷,何物不感,曲街委巷,罔不興詠,水泉草木,咸足悲焉”[7]15。蘇軾《南行前集序》云:“山川之有云,草木之有華實,充滿勃郁而見于外,夫雖欲無有,其可得耶?”山川草木充滿勃郁表現于外的物色風采,刺激人的感官,感召人的情懷,既使作家“雖欲無有”審美感情,但卻做不到。所以劉勰說:“物色相召,人誰獲安?”[4]693不同的“物”能引發作家產生不同的感情,物我在感情精神上能夠溝通。這種消融物我界限、以藝術眼光看待萬物的審美意識,與西方現代格式塔美學的異質同構意識十分類似。格式塔美學認為,“物”皆有一定的感情表現性,如垂柳的形狀表現著哀傷、緩慢柔和的舞姿表現著悲情等。但中國古人的這種審美意識是在廣闊的社會歷史背景上和長期的藝術實踐中積淀起來的,包蘊著極其深廣的思想文化內涵。

四是審美意識的發展。雖然自然景物具有美的特征,但只有當人的審美意識發展到一定程度時,自然美才能進入人的審美范圍,成為人的審美對象,從而引起人產生對應的美感。“物本感應”論的高潮是魏晉南北朝,此時正是中國古代“人”的覺醒、“文”的自覺時代,也是古代審美意識的蓬勃發展時代。自然美也正是在這一時期進入了古代文學家藝術家們的視野,并成為文學藝術表現的重要對象。田園詩的出現、山水詩的興起、“窺情風景之上,鉆貌草木之中”[4]694的模山范水文學潮流的流行,都是審美意識高度發展的體現,也是“物本感應”理論生成的肥沃土壤。此時的理論家們談到文學創作之發生大都強調以自然之物為本,實屬正常。

二、“事本感應”

“事本感應”的思想直接生成于《樂記》。《樂記》提出了“人心之動,物使之然也”、“感于物而動故形于聲”、“其本在人心之感于物也”等一系列理論命題,這些命題中的“物”,主要就是指社會生活之事。其理由是,《樂記》認為音樂與社會政治是密切相關的,《樂本》篇云:“樂者,通倫理者也。”“聲音之道,與政通矣。”“審樂以知政,而治道備矣。”《樂本》的這些論述說明,音樂與社會“治道”相通。“審樂”之所以能“知政”,是因為在音樂之中包含著社會政治內容,而這種社會政治內容又是“感于物而動”的結果,那么,音樂中的社會政治內容只能來自“人心”所感的那個“物”,此“物”只能是社會生活之事,甚至是重大的社會歷史政治之事。當這種重大的社會歷史政治之事使“人心之動”后,創作出“與政通”、“通倫理”的音樂,此樂才具有“知政”和“治道備”的社會政治功能。所以,《樂記》所說的使“人心之動”的“物”,實為社會政治之事,與魏晉南北朝時期文論家所強調的自然之物是不同的。《樂本》在論及社會政治與音樂生成的關系時還說:

治世之音安以樂,其政和;亂世之音怨以怒,其政乖;亡國之音哀以思,其民困。

不同的社會政治產生不同內容的音樂,社會政治之“事”是“人心之動”的根源。此論被《毛詩序》所接受,并運用于闡釋詩歌創作與社會政治的關系。《毛詩序》論變風變雅之創作時說:

至于王道衰,禮義廢,政教失,國異政,家殊俗,而變風變雅作矣。

這是說,詩人有感于“王道衰,禮義廢,政教失”等重大的社會政治事件,而產生憂慮深沉的政治感慨,從而萌發創作之思,并創作出“變風變雅”之作。《毛詩序》解釋“風”及“雅”時又說:

是以一國之事,系一人之本,謂之風;言天下之事,形四方之風,謂之雅。

《毛詩序》的作者在這里直接提出了“事”的概念,但未從創作論的角度展開論述。東漢經學家何休曾提出“饑者歌其食,勞者歌其事”[8]5之說;班固談漢樂府民歌之創作時曾說:“感于哀樂,緣事而發,亦可以觀風俗,知薄厚。”[9]572他們雖然都涉及到“事”的創作本源意義,但理論自覺性不強,“事本感應”的思想仍處于萌芽醞釀的狀態。

魏晉南北朝時期,由于“物本感應”論的盛行,文論家對“事本感應”的認識終未能上升到自覺的理論高度,最重要的闡釋是鐘嶸在《詩品序》中對詩人創作原因的解說:

至于楚臣去境,漢妾辭宮,或骨橫朔野,或魂逐飛蓬;或負戈外戍,殺氣雄邊;塞客衣單,孀閨淚盡;又士有解佩出朝,一去忘返;女有揚娥入寵,再盼傾國:凡斯種種,感蕩心靈,非陳詩何以展其義,非長歌何以騁其情?

鐘嶸看到了詩人在社會生活中所遇的種種不幸事件對詩歌創作具有重大作用,這種“事”是詩人的感應之本,構成了創作之源。鐘嶸強調個人的不幸遭遇對感情產生和創作發生的重要性,對《毛詩序》來說,是一個很大的進步。因為《毛詩序》所說的“王道衰,禮義廢”等重大政治事件觸發詩人所產生的只能是與國家政治相關的政治感慨,而鐘嶸所說的個人不幸遭遇觸發詩人產生的是個體的痛苦悲傷之情,此情更具有審美的意義,更能逗發讀者的審美興趣,而且也更適合文學去表現,更符合古代文學創作 (特別是詩歌)的實際。但遺憾的是,鐘嶸終未能明確提出“事本感應”論這種理論主張。

正式提出“事本感應”的理論家是白居易。白居易在自己大量的諷諭詩創作實踐的基礎上,明確提出了社會生活之“事”是詩人創作發生之本的理論論斷。他在《策林第六十九》中說:

大凡人之感于事,則必動于情,然后興于嗟嘆,發于吟詠,而形于歌詩矣。

在白居易看來,詩人感觸生活之事,必然產生對應的感情,隨之帶來情興的抒發和詩歌的形成。這里,白居易十分明確地指出了社會生活之“事”是導致詩歌創作發生的根源所在。白居易的論述可概括為如下創作圖式:

白居易的論述標志著“事本感應”論的正式產生。之后,強調社會生活之事對于文學創作具有本源意義的文論家甚多。如宋初孫復《答張浻書》云:“故文之作也,必得之于心而成之于言。得之于心者,明諸內者也;成之于言者,見諸外者也。……必皆臨事摭實,有感而作。”梅堯臣《答裴送序意》云:“我于詩言豈徒爾,因事激風成小篇。”歐陽修《詩本義》說:“詩之作也,觸事感物,文之以言。”明初宋濂《答章秀才論詩書》云:“詩乃吟詠性情之具,而所謂風、雅、頌者,皆出于吾之心,特因事感觸而成,非智力所能增損也。”清初王夫之把作家“身之所歷,目之所見”之事之物,視為創作必須經過的“鐵門限”[10]55。金圣嘆把小說創作看作是“因文生事”,所生之“事”雖為虛構,但其根源仍在社會生活。

“事本感應”對于古代文學創作論的重要意義在于,它把現實生活中的種種事件作為引起創作發生的根本原因,強調現實生活事件對于文學創作具有本源意義和制約性影響,從而強化了文學創作與現實生活的關系。特別是對于敘事性文學的創作,“事本感應”具有更為直接的意義,因為敘事作品所寫的內容主要是社會生活之事。“事本感應”論表明,作家只有投身于現實生活,才可能萌發創作沖動,創作出美輪美奐的作品。實際上這一理論對于古今中外的作家創作來說,都具有切實的指導意義,因為感應生活之事是古今中外作家創作必須經歷的“鐵門限”。

在當代,“事本感應”論仍然有著重要的價值。自上世紀五十年代以來,我國絕大部分文學理論著作或高校教科書,都有文學與生活的關系這部分內容,都把社會現實生活看作作家創作的本源,都是強調社會生活對于文學創作具有制約作用,從而要求作家必須投身于社會現實生活。早在上世紀四十年代,毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》就曾指出,作家“必須長期地無條件地全心全意地到工農兵群眾中去,……然后才有可能進入創作過程。”巴人說創作“必須有生活基礎,……因為所寫的一切都有生活基礎。”[11]157當代文論家的此類論述不勝枚舉。此類論述表明,當代文學創作論的實質精神與“事本感應”論是相通一致的。

三、“物本感應”與“事本感應”之比較

“物本感應”與“事本感應”都是古代文學創作理論的重要觀點,都對古代文學創作實踐產生了重大影響,但是比較而言,“事本感應”比“物本感應”更深刻地反映了古代文學的創作實際,具有更積極的意義和更大的價值。因為感于生活之事而創作的作品,是中國古代文學的主流。而“物本感應”則有十分明顯的弱點,主要表現在過于強調自然之物對作家審美感情產生的影響及對文學創作的本源意義,而對豐富多彩的現實社會生活缺乏足夠的關注和重視。自然景物確實是引發作家萌生審美感情的重要因素,特別是那些描寫自然風光山水景色作品的創作,如李白之《望廬山瀑布》、杜甫之《春夜喜雨》、杜牧之《山行》等。但是,真正引發作家產生創作欲望、促動作家進行創作的更重要因素,是社會生活之“事”。因為社會生活之“事”與人的關系更為直接、密切、重要,作家在生活之“事”觸發下而產生的審美感情更加豐富多彩,更具有打動人心之力量,所創作的作品也更有價值。因而,“事本感應”對古代文學創作理論來說,更為重要。

雖然“事本感應”論深刻地體現了古代主流文學的創作實際,但其生成卻晚于“物本感應”論,即本于事的文學生成早而“事本感應”論則生成晚。王國維說:“人類之興味,實先人生而后自然,……故古代之詩,所描寫者,特人生之主觀的方面,而對人生之客觀的方面及純屬于客觀之自然,斷不能以全力注之也。”[12]299“人生之主觀的方面”,是指詩人有感于生活之事而產生的主觀感情。普列漢諾夫說:“人最初是從功利觀點來觀察事物和現象,只是后來才站到審美的觀點上來看待它們。”[13]106中國古代文學的歷史發展正是如此。中國古代早期文學如《詩經》、《楚辭》、漢樂府等都是描寫人生的“事本感應”之作,作者是“從功利觀點來觀察事物和現象”而創作出來的。六朝人“后來才站到審美的觀點上來看待”自然景物,從而出現了描寫自然景物的田園山水詩。按照學理,既然中國古代文學之創作是“先人生而后自然”,以文學為土壤的文論也應該先產生“事本感應”論,后產生“物本感應”論。但事實正相反,“物本感應”論先于“事本感應”論產生。其原因主要在于六朝時出現了大量描寫田園山水自然景物的文學作品,在這種文學土壤上產生“物本感應”的創作理論,是很正常的。反過來說,六朝出現的“物本感應”論,正是六朝人“站到審美的觀點上來看待”自然景物之審美觀念和創作觀念在理論上的體現。雖然“物本感應”論體現了六朝理論家對自然景物的高度重視,也標志著理論家們審美意識的空前提高,但這一理論的毛病,使“事本感應”論的提出成為必然,因而,唐代產生的“事本感應”論是對“物本感應”論的發展和升華,也是對古代文學創作最重要本源認識的回歸。從“物本感應”論到“事本感應”論,反映了中國古人對文學創作理論認識的不斷發展、深化和提高。

[1]戴德,戴圣.禮記[M].上海:上海古籍出版社,1987.

[2]葉嘉瑩.迦陵文集(第三集)[M].石家莊:河北教育出版社, 1997.

[3](晉)陸機.文賦集釋[M].張少康,集釋.上海:上海古籍出版社,1984.

[4](梁)劉勰.文心雕龍注[M].范文瀾,注,北京:人民文學出版社,1962.

[5](梁)鐘嶸.詩品集注[M].曹旭,集注.上海:上海古籍出版社 1994.

[6](戰國)莊周.莊子[M].(晉)郭象,注.上海:上海古籍出版社,1989.

[7]徐中玉.中國古代文藝理論專題資料叢刊(本原·教化編) [C].北京:中國社會科學出版社,1997.

[8]郭紹虞.中國歷代文論選(第一冊)[M].上海:上海古籍出版社,1979.

[9]張少康,盧永璘.先秦兩漢文論選[M].北京:人民文學出版社,1999.

[10](清)王夫之.薑齋詩話箋注[M].戴鴻森,箋注.北京:人民文學出版社,1981.

[11]舒聰.中外作家談創作 (上冊)[M].太原:山西人民出版社,1980.

[12]蔡鐘翔,黃保真,成復旺.中國文學思想史 (第一冊)[M].北京:北京出版社,1987.

[13](俄)普列漢諾夫.論藝術——〈沒有地址的信〉[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,1973.

“The objective things give birth to emotion”and“The experiences from the society give birth to emotion”in the ancient literary creation

W U Jian-m in

(School of L iterature,Xuzhou Normal Un iversity,Xuzhou,Jiangsu 221116,China)

“The objective things give birth to emotion”and“The experiences from the society give birth to emotion”are the basic points in the ancient literature creation,which both have an important and far-reaching influence on ancient literature creation.“The objective things give birth to emotion”brought in the Wei and Jin Dynasties emphasizes that literature creation originated from natural things,while“The experiences from the society give birth to emotion”brought in the Tang Dynasty emphasizes that the origin of literature creation came from the society.Both of them are influenced by“Music”.By comparison,“The experiences from the society give birth to emotion”reflects the reality of creation of the ancient literature more profoundly.

the objective things give birth to emotion;the experiences from the society give birth to emotion;the literary creation

I02

A

1672-9021(2011)01-0033-05

2011-01-20

[責任編輯普梅笑]

吳建民 (1957-),男,安微毫州人,徐州師范大學文學院教授,文學博士,碩士生導師,主要研究方向:古代文論。