新中國成立前毛澤東撰寫的祭文、挽詞、唁電和紀念碑文(上篇)

○徐 斌

新中國成立前毛澤東撰寫的祭文、挽詞、唁電和紀念碑文(上篇)

○徐 斌

新中國成立前,毛澤東撰寫了大量的祭文、挽詞、唁電和紀念碑文,其中以挽聯居多。毛澤東知識博大精深,古典文學造詣極高,在擬寫祭文、挽詞、唁電和紀念碑文時,常常將先賢哲人、史籍典故點化入文,誠如何其芳所言:“無一字無來歷而又推陳出新。”又如趙樸初感慨:“一點也沒有‘掉書袋’的習氣,經史百家都歸他指使驅策,左右咸宜。”

毛澤東哀挽致祭,追懷逝者,激勵生者,言簡意賅,情真意切,雖寥寥數語,卻絲毫不遜于鴻篇巨制。這是悼念、評價死者,也是表達同志情、戰(zhàn)友情、親人情的重要手段,還是化悲痛為力量、催人奮進的重要方法。學習、研究、整理毛澤東撰寫的祭文、挽詞、唁電和紀念碑文,心生頗多感慨,亦覺回味無窮。

挽黨內同志

挽早期共產主義戰(zhàn)士

黃愛,1897年出生,湖南常德人。早年積極參加五四運動,加入進步團體覺悟社,曾兩次赴北京請愿。1920年11月21日,與龐人銓等在長沙發(fā)起組織湖南勞工會。龐人銓,1897年出生,湖南湘潭人。曾參加湘軍。1921年底,在毛澤東的影響、幫助下,加入中國社會主義青年團。1922年1月16日晚,黃愛、龐人銓在領導湖南第一紗廠工人要求年終加薪斗爭時,被湖南省警察廳廳長張輝瓚帶人逮捕,第二天凌晨被秘密殺害于長沙瀏陽門外。毛澤東得知后,于1月19日從板倉楊開慧家中趕回長沙,組織領導反對湘軍總司令兼湖南省主席趙恒惕及參加烈士追悼活動。隨后在船山學社兩次主持黃愛、龐人銓追悼會,印發(fā)紀念特刊。3月,毛澤東到達上海,再次出席追悼黃愛、龐人銓大會。此時,全國各地掀起了追悼黃愛、龐人銓,反抗趙恒惕運動。毛澤東曾作挽聯,哀悼黃愛、龐人銓:“奮斗為眾生,千古傷心是工運;取義拼一死,九泉含笑亦冤魂。”

陳子博,1892年出生,湖南湘鄉(xiāng)人。五四運動時加入新民學會。1923年“二七”慘案發(fā)生后,湖南反動政府加緊對工人運動進行鎮(zhèn)壓。一天,陳子博身藏兩枚炸彈在長沙坡子街襲擊趙恒惕未果,遭敵戒嚴搜捕。陳子博在一所民房的糞池內躲藏了三天,因受寒和中毒,醫(yī)治無效,于1924年1月23日病逝。 3月15日,陳子博追悼會舉行。毛澤東為悼念這位才華橫溢、斗志堅強的早期共產主義戰(zhàn)士,借用杜甫《蜀相》的尾聯作挽聯:“出師未捷身先死,長使英雄淚滿襟。”

羅宗翰,1896年出生,湖南安化人,與毛澤東在湖南第一師范學校同窗四年。1915年11月,一師學友會成立,毛澤東被選為文牘,羅宗翰任庶務,兩人交往甚密。1919年冬,羅宗翰隨毛澤東一起赴北京進行驅張活動,后獨立主持平民通訊社。1926年10月,羅宗翰在私人診所治病,由于被人在藥中下毒,口鼻出血暴卒。為了紀念羅宗翰,1926年冬,湖南各界在第一師范學校大禮堂隆重舉行追悼大會。毛澤東特撰挽聯:“羨哲嗣政教長才竟成千古,嘆吾黨革命先鋒又弱一個。”

挽土地革命戰(zhàn)爭時期去世同志

王爾琢,1903年出生,湖南石門人。1924年考入黃埔軍校第一期,同年加入中國共產黨。1926年7月,參加北伐戰(zhàn)爭。1927年參加南昌起義,后又參加湘南起義,隨朱德、陳毅上井岡山,多次參與重大決策。1928年5月,任紅四軍參謀長兼第十師第二十八團團長。1928年8月25日,毛澤東、朱德、陳毅率紅四軍主力分兩路從湖南桂東縣寨前出發(fā),回師井岡山。當紅四軍行至江西省崇義縣思順圩時,發(fā)現擔任前衛(wèi)的紅二十八團二營營長袁崇全策動一個步兵連和一個迫擊炮連叛逃投敵,王爾琢帶人追擊這兩個連。雖然追回了這兩個連,但王爾琢被袁崇全雙槍打中胸部,當場犧牲。殺害王爾琢的袁崇全投入國民黨軍劉士毅部。9月13日,袁崇全在遂川縣城至城東于田一線被擊斃。1928年10月中旬,紅四軍軍部在寧岡礱市草洲上為王爾琢舉行了追悼大會。追悼大會在臨時搭建的小臺子上舉行,主席臺上方掛著大橫匾,匾上用棉花精心綴成“赤潮澎湃”四個大字,兩旁掛著由毛澤東起草、陳毅書寫的挽聯: “一哭爾琢,二哭爾琢,爾琢今已矣,留卻重任誰承受?生為階級,死為階級,階級后如何?得到勝利方始休!”

黃公略,1898年出生,湖南湘鄉(xiāng)人。1926年入黃埔軍校高級班學習。1927年加入中國共產黨,12月參加廣州起義。1928年參加領導平江起義。1929年4月任湘鄂贛紅軍游擊支隊支隊長。1930年6月任紅六軍軍長。1931年9月15日,紅一軍團第三軍軍長黃公略率部開赴瑞金,行至江西吉安縣東固六渡坳時遭敵機掃射,中彈受重傷,不幸犧牲。毛澤東主持黃公略追悼會,并與朱德共挽黃公略:“廣州暴動不死,平江暴動不死,而今竟犧牲,堪恨大禍從天落;革命戰(zhàn)爭有功,游擊戰(zhàn)爭有功,畢生何奮勇,好教后世繼君來。”

趙博生,1897年出生,河北鹽山(今黃驊)人。1930年任國民黨第二十六路軍參謀長,曾參加對中央革命根據地的第二、第三次 “圍剿”。1931年10月秘密加入中國共產黨。12月14日,和董振堂、季振同等組織領導寧都起義,率國民黨第二十六路軍1.7萬余人加入紅軍,成立紅五軍團。1933年,時任紅五軍團副總指揮兼紅十三軍軍長的趙博生率三個團扼守江西南城縣長員廟山脈,配合主力在黃獅渡消滅敵人。1月8日,趙博生在戰(zhàn)斗中頭部中彈,壯烈犧牲。毛澤東等得知趙博生犧牲的噩耗后,以中華蘇維埃共和國臨時中央政府名義致電紅五軍團,吊唁趙博生。唁電說:副總指揮趙博生“是為蘇維埃政權而犧牲的,為中國民族解放與社會解放而犧牲的。他的犧牲,是永遠光榮于中國蘇維埃史上。中央政府表示悲悼和敬意”。

劉志丹,1903年出生,陜西保安(今志丹)人。1924年加入中國社會主義青年團。1925年轉為中國共產黨黨員。1928年5月,與謝子長等領導渭華起義。后創(chuàng)建紅二十六軍,開辟陜甘邊革命根據地。在1935年“肅反”中,劉志丹等一大批干部被捕。10月,中央紅軍主力長征到達陜北。劉志丹于當年冬被釋放,任紅軍北路軍總指揮等職。1936年3月,紅二十八軍軍長劉志丹率部東渡黃河參加東征。4月14日,在指揮部隊作戰(zhàn)時犧牲于山西省中陽縣三交鎮(zhèn)前線。1943年5月,毛澤東為劉志丹題詞:“群眾領袖,民族英雄。紀念劉志丹同志。”

謝子長,1897年出生,陜西安定(今子長)人。1925年入黨。1927年10月發(fā)動清澗起義。1928年5月參與領導渭華起義。1932年5月領導靖遠起義。1934年7月,紅軍陜北游擊隊總指揮部成立,任總指揮。在長期征戰(zhàn)中,謝子長多次負傷。1934年8月26日,在陜西清澗縣河口戰(zhàn)斗中再次負重傷。1935年2月21日,因傷情惡化,在安定縣燈盞灣逝世。1939年8月23日,毛澤東為謝子長烈士墓題字并撰寫挽詞。題字是:“民族英雄謝子長同志之墓”。挽詞為:“民族英雄,雖死猶生。”1946年2月,中共中央西北局和陜甘寧邊區(qū)政府在瓦窯堡修建謝子長烈士陵園。毛澤東在延安為新建的烈士陵園題詞:“謝子長同志千古。”

古柏,1906年出生,江西尋烏人。1925年加入中國共產黨。1927年冬參與組建中共尋烏縣支部。1928年3月組織領導尋烏暴動,建立游擊隊。1928年8月任中共尋烏縣執(zhí)行委員會書記。1930年5月協助毛澤東作尋烏調查。毛澤東在《尋烏調查》的前言中寫道:“在全部工作上幫助我組織這個調查的,是尋烏黨的書記古柏同志。”在王明“左”傾教條錯誤統治時期,古柏與鄧小平、毛澤覃、謝維俊等堅定地支持毛澤東的正確主張,受到錯誤批判。1934年10月中央紅軍主力長征后,留在中央蘇區(qū)堅持斗爭,任閩粵贛游擊縱隊司令員。1935年3月初,在廣東龍川縣上坪鴛鴦坑召集游擊縱隊會議時,因叛徒出賣被國民黨軍包圍,后在掩護部隊突圍的戰(zhàn)斗中犧牲。毛澤東得知后極為悲痛,給古柏親屬寫信表示慰問,并題詞悼念:“吾友古柏,英俊奮發(fā),為國捐軀,殊堪悲悼。愿古氏同胞,繼其遺志,共達自由解放之目的。”

瞿秋白,1899年出生,江蘇常州人。1919年在北京參加五四運動。1920年參加北京大學馬克思學說研究會,10月以北京《晨報》記者身份赴蘇俄采訪。1921年6月列席共產國際三大。1922年經張?zhí)捉榻B加入中國共產黨,11月出席共產國際四大。1923年1月回國,6月出席中共三大,主持起草黨綱。1925年1月,在中共四大后舉行的中央第一次執(zhí)委會上被選為中央局成員,任中央宣傳部委員。1927年5月,在中共五屆一中全會上當選為中央政治局委員。大革命失敗后,主持召開八七會議,任中共中央臨時政治局常委。1928年6月,出席在莫斯科召開的中共六大,隨后出席共產國際六大。此后留在莫斯科任中共中央駐共產國際代表團團長。1930年8月回國,9月主持召開中共六屆三中全會。中央紅軍主力長征后,留在南方堅持游擊戰(zhàn)爭。1935年2月24日被國民黨軍逮捕,6月18日在福建長汀就義。毛澤東高度贊揚瞿秋白:“在革命困難的年月里堅持了英雄的立場。寧愿向劊子手的屠刀走去,不愿屈服。他的這種為人民工作的精神,這種臨難不屈的意志和他在文字中保存下來的思想,將永遠活著,不會死去。”

董振堂,1895年出生,河北新河人。早年畢業(yè)于保定陸軍軍官學校,曾任馮玉祥部師長。1931年12月14日,和趙博生、季振同等組織領導寧都起義,不久加入中國共產黨。1932年6月任紅五軍團軍團長。1934年10月參加長征,率部擔任總后衛(wèi)任務。1936年10月奉命西渡黃河。1937年1月,率部在甘肅高臺縣城與近十倍于己的國民黨軍激戰(zhàn)九天九夜。1月20日,高臺縣城失守,董振堂壯烈犧牲。毛澤東等中央領導在延安參加了為董振堂舉行的追悼會。毛澤東深情地說,“路遙知馬力”,董振堂是“堅決革命的同志”。1月21日,毛澤東致電周恩來、秦邦憲,通報西路軍及董振堂犧牲等情況。

挽抗日戰(zhàn)爭時期去世同志

楊蘭史,1907年出生,廣東大埔人。1926年入黨。參加了長征。1937年曾任抗大政教科長。1938年10月在延安病逝。毛澤東題詞:“哀悼我們教育戰(zhàn)線上的勇士,楊蘭史同志永遠不死。”

“平江慘案”犧牲烈士。1939年6月12日,國民黨第二十七集團軍總司令楊森根據蔣介石的秘令,派兵包圍新四軍駐湖南平江縣嘉義鎮(zhèn)的通訊處,殘殺新四軍上校參議涂正坤、八路軍少校副官羅梓銘、司令部少校秘書曾金聲、通訊處秘書吳淵及趙祿瑩等多人,通訊處遭破壞,制造了轟動全國的 “平江慘案”,激起各抗日根據地人民和國統區(qū)正義人士的公憤。毛澤東得知此事后,以個人名義送犧牲烈士挽聯:“日寇憑陵,困難方殷,槍口應當向外;吾人主戰(zhàn),民氣可用,意志必須集中。”同時,還代中央撰寫挽聯:“在國難中惹起內訌,江河不洗古今憾;于身危時猶明大義,天地能知忠烈心。”8月1日,毛澤東出席延安各界追悼“平江慘案”死難烈士大會,發(fā)表題為《用國法制裁反動分子》的演說,嚴厲譴責了那些投降派、頑固派在抗戰(zhàn)隊伍中鬧摩擦、鬧分裂的卑鄙行徑。這個演說編入《毛澤東選集》第三卷時改題為《必須制裁反動派》。他還為大會撰寫挽聯:“頑固分子罪不容誅,挾成見作內奸,專以殘害愛國英雄為能事;共產黨員應該警惕,既堅決又靈活,乃是對付民族敗類之方針。”

張浩,原名林育英,1897年出生,湖北黃岡人。1922年2月加入中國共產黨,7月參與領導漢陽鐵廠工人罷工。1924年秋赴蘇聯莫斯科東方大學學習一年。1929年起任中共上海滬西區(qū)委書記、滿洲省委代理書記,曾三次被捕。1935年12月任中共中央白區(qū)工委書記。1937年2月任援西軍政委。曾創(chuàng)辦安吳堡職工大隊和延安工人學校。1942年3月6日,時任中共中央職工運動委員會副書記的張浩在延安中央醫(yī)院病逝。3月8日,毛澤東作挽聯兩副:“工人先進,戰(zhàn)士楷模。”“忠心為國,雖死猶榮。”3月9日,毛澤東參加了張浩的葬禮,為其執(zhí)紼、抬棺。

左權,原名紀權,1905年出生,湖南醴陵人。1924年3月考入廣州陸軍講武學校,11月并入黃埔軍校第一期第六隊。1925年初加入中國共產黨。1926年11月到蘇聯學習。1930年6月奉調回國。曾任紅軍軍長兼政委。1934年10月參加長征。1936年任紅一軍團代理軍團長。1937年8月任八路軍副參謀長。1940年參與指揮百團大戰(zhàn)。1942年5月25日,駐山西省遼縣(后改為左權縣)的八路軍總部遭到敵人合圍,左權在麻田附近指揮部隊掩護總部突圍轉移時,在十字嶺戰(zhàn)斗中中彈犧牲。5月27日,毛澤東同朱德復電劉伯承、鄧小平并轉彭德懷,電文中寫道:“感日五時電悉,總部被襲,左權陣亡,殊深哀悼。”

楊松,1907年出生,湖北大悟人。曾任《解放日報》總編輯。1942年11月23日在延安病逝。毛澤東題寫挽詞:“楊松同志辦事認真,有責任心,我們應當記住他,學習他。”

馬本齋,1902年出生,河北獻縣人,回族。16歲入東北軍張宗昌部。1924年入東北講武堂學習。“九一八”事變后,因不滿蔣介石的不抵抗政策,棄官還鄉(xiāng)務農。1937年七七事變后,在家鄉(xiāng)組織成立回民抗日義勇軍。1938年2月率部參加八路軍,9月加入中國共產黨。1939年春部隊改編為八路軍回民支隊,任司令員。1943年11月,指揮回民支隊參加濮陽八公橋戰(zhàn)斗,提議采用“牛刀子鉆心”戰(zhàn)術,對戰(zhàn)斗勝利起到了重要作用。1944年2月7日,時任冀魯豫軍區(qū)第三軍分區(qū)司令員兼八路軍回民支隊司令員的馬本齋在山東莘縣病逝。3月17日,延安各界舉行悼念馬本齋大會,毛澤東題寫挽詞:“馬本齋同志不死。”

鄒韜奮,1895年出生于福建永安(原籍江西余江)。1931年“九一八”事變后,積極反對國民黨的不抵抗政策。1933年1月加入中國民權保障大同盟。1935年參加抗日救亡運動。1936年11月22日,因積極宣傳抗日被捕。抗戰(zhàn)爆發(fā)后出獄,主編抗戰(zhàn)刊物。后到蘇北抗日根據地。1944年7月24日,因癌癥在上海逝世。生前多次向中共提出入黨要求,臨終前口授遺囑,再次要求加入中國共產黨。9月28日,中共中央電唁其家屬,追認他為中共正式黨員。為了紀念鄒韜奮,1944年11月15日,《解放日報》開辟專版發(fā)表紀念文章。毛澤東為之揮筆題詞:“熱愛人民,真誠地為人民服務,鞠躬盡瘁,死而后已,這就是鄒韜奮先生的精神,這就是他之所以感動人的地方。”

張思德,1915年出生,四川儀隴人。1933年參加紅軍。1937年入黨。1944年9月5日,中央警備團戰(zhàn)士張思德在陜西安塞縣石峽燒木炭,因下雨炭窯崩塌犧牲。9月8日上午,毛澤東出席中央警備團在延安棗園操場為張思德舉行的追悼會,并在會上發(fā)表講話。這個講話就是收入《毛澤東選集》的名篇《為人民服務》。毛澤東題寫挽詞:“向為人民利益而犧牲的張思德同志致敬。”

彭雪楓,1907年出生,河南鎮(zhèn)平人。1926年入黨。長征中率部屢為前衛(wèi),在攻克婁山關、遵義城等戰(zhàn)斗中擔負主攻任務。參加了直羅鎮(zhèn)和東征戰(zhàn)役。抗戰(zhàn)爆發(fā)后,先后任八路軍總部參謀處處長兼駐晉辦事處處長、河南省委軍事部長、新四軍游擊支隊司令員、八路軍四縱司令員等職。1944年8月15日,新四軍第四師師長兼淮北軍區(qū)司令員彭雪楓率主力西進,以恢復豫皖蘇邊區(qū)。9月11日,在河南夏邑縣壯烈犧牲。1945年2月7日,毛澤東出席中共中央和八路軍總部在延安中央大禮堂為彭雪楓舉行的追悼大會,題寫挽詞:“雪楓同志在與敵人斗爭中犧牲了,全民族和全黨都悲痛這個損失。為了補償這個損失,應該學習雪楓同志的英勇精神,更加努力擴大解放區(qū),擴大八路軍、新四軍,促成聯合政府和聯合統帥部,使日本侵略者在有效的聯合打擊下早日消滅,使獨立民主的新中國早日實現。”并與朱德、劉少奇、彭德懷、陳毅共送挽聯:“二十年艱難事業(yè),即將徹底完成,忍看功績輝煌,英名永在,一世忠貞,是共產黨人好榜樣;千萬里破碎河山,正待從頭收拾,孰料血花飛濺,為國犧牲,滿腔悲憤,為中華民族悼英雄。”毛澤東還以中共中央名義送挽聯一副:“為民族為群眾,二十年奮斗出生入死,功垂祖國;打日本打漢奸,千百萬同胞自由平等,澤被長淮。”

挽解放戰(zhàn)爭時期去世同志

李少石,1906年出生,廣東新會人。曾就讀于嶺南大學,因發(fā)動工人罷工被學校開除后,轉往上海、香港從事地下工作,被國民黨逮捕,經周恩來交涉于1937年獲釋。1943年調任八路軍駐重慶辦事處秘書,成為周恩來的得力助手。1945年10月8日傍晚,李少石在替周恩來送柳亞子返回途中,被國民黨軍傷兵誤傷,經搶救無效,于當晚7時左右犧牲。毛澤東為李少石題寫挽詞:“李少石同志是個好黨員,不幸遇難,永志哀思。”

冼星海,1905年出生,廣東番禺人。著名作曲家。1938年到延安,曾任魯迅藝術學院音樂系主任。1939年加入共產黨。1940年5月去蘇聯學習,并為大型紀錄片 《延安與八路軍》配樂。 1945年10月30日,冼星海因肺病不幸在莫斯科病逝。陜甘寧邊區(qū)各界群眾舉行隆重的追悼活動,《解放日報》發(fā)表了“冼星海同志追悼特刊”。毛澤東于11月為魯迅藝術學院舉行的冼星海追悼會題詞:“為人民的音樂家冼星海同志致哀。”

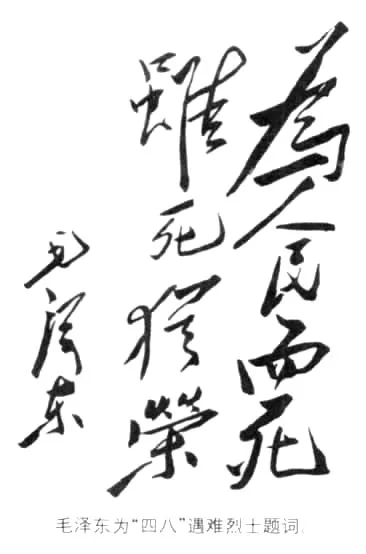

“四八”遇難烈士。1946年4月8日,中共政協代表王若飛,政協憲草審議委員會代表秦邦憲,新四軍原軍長葉挺,中共中央職工運動委員會書記鄧發(fā),著名愛國教育家黃齊生,八路軍軍官李紹華、趙登俊、魏萬吉,葉挺夫人李秀文及女兒葉揚眉等乘美國飛機從重慶回延安,因飛機在山西省興縣黑茶山不幸失事,機上人員全部遇難。毛澤東以沉痛的筆調記下了這一悲慘事件:“天下正多艱,賴斗爭前線,堅持民主,驅除反動,不屈不撓,驚聽兇音哀砥柱;黨中留永痛,念人民事業(yè),惟將悲苦,化成力量,一心一德,誓爭勝利慰英靈。”4月19日,延安各界在飛機場舉行隆重的追悼大會,此挽聯懸掛在會場兩邊,十分醒目。4月20日,《解放日報》發(fā)表毛澤東撰寫的《向“四八”遇難烈士致哀》的祭文:“數十年間,你們?yōu)槿嗣袷聵I(yè)做了轟轟烈烈的工作。今天,你們?yōu)槿嗣袷聵I(yè)而死,雖死猶榮!你們的死是一個號召,它將加深中國人民對于中國共產黨的認識,它將加強中國人民堅持和平、民主、團結事業(yè)的決心!你們的死是一個號召,它號召全黨黨員和全國人民團結起來,為和平、民主、團結的新中國而奮斗到底!全黨黨員和全國人民將繼承你們的遺志,繼續(xù)奮斗,直到勝利,決不懈怠,決不退縮!”《解放日報》還發(fā)表了毛澤東為 “四八”遇難烈士所作的題詞:“為人民而死,雖死猶榮。”

關向應,1902年出生,遼寧金縣(今大連市)人,滿族。1924年春加入中國社會主義青年團,年底赴蘇聯莫斯科東方大學學習。1925年1月經陳喬年介紹加入中國共產黨。1928年6月在中共六大上當選為中央委員。1931年4月被捕,半年后經組織營救出獄。1935年11月參加長征。1936年任紅二方面軍副政委。1937年10月任八路軍一二○師政委。抗戰(zhàn)勝利后,任晉綏野戰(zhàn)軍政委。1946年7月21日,時任中共中央晉綏分局書記、陜甘寧晉綏聯防軍政委的關向應在延安病逝。7月28日,延安各界代表5000余人為關向應舉行了遺體安葬儀式,毛澤東致挽詞:“忠心耿耿,為黨為國,向應同志不死。”

朱寶庭,1880年出生,浙江鎮(zhèn)海人。中國工人運動的早期領導人之一。1935年因從事抗日救亡運動而被捕,出獄后到延安。1947年1月,在延安病逝。1月29日,中共中央辦公廳為其舉行追悼大會,毛澤東題寫挽詞:“工人階級的英雄。”

劉胡蘭,1932年出生,山西文水人。1946年6月被批準為中共候補黨員。1947年1月12日,文水縣云周西村遭閻錫山軍隊突然襲擊,區(qū)婦救會干事劉胡蘭,地下交通員石三槐,民兵石六兒、張年成,干部家屬石世輝、陳樹榮、劉樹山等七人因叛徒告密被捕。在六位烈士遺體面前,劉胡蘭面對敵人的威脅堅貞不屈,被敵人用鍘刀鍘死。8月1日,中共晉綏分局追認劉胡蘭為中國共產黨正式黨員。1947年3月25日,毛澤東率中共中央領導機關轉移到子長縣王家坪,在聽取任弼時關于劉胡蘭英勇就義的事跡后,深為感動,揮筆題詞:“生的偉大,死的光榮。”這次題詞的格式為橫寫版。當毛澤東得知他為劉胡蘭所作的題詞因戰(zhàn)亂丟失后,于1957年1月12日劉胡蘭就義十周年紀念日,為劉胡蘭烈士陵園題寫了同樣內容的挽詞,為豎寫版,這就是人們常見的那種。

續(xù)范亭,1893年出生,山西崞縣(今原平)人。早年加入中國同盟會。1913年入保定陸軍軍官學校學習。1935年冬親往南京呼吁抗日,遭拒絕后到中山陵剖腹明志。全國抗戰(zhàn)爆發(fā)后,曾協助閻錫山到長城督戰(zhàn)。1940年任山西新軍總指揮部總指揮、晉綏邊區(qū)行署主任。1947年9月12日,在山西臨縣都督村病逝。彌留之際,續(xù)范亭致書中共中央,申請加入中國共產黨。9月13日,中共中央接受續(xù)范亭的請求,追認他為中共正式黨員。9月18日,在臨縣都督村舉行了隆重葬禮。毛澤東十分悲痛,專門發(fā)去唁電,題寫挽聯:“為民族解放,為階級翻身,事業(yè)垂成,公胡遽死?有云水襟懷,有松柏氣節(jié),典型頓失,人盡含悲。”

朱瑞,1905年出生,江蘇宿遷人。1925年考取莫斯科中山大學。1928年加入中國共產黨。曾任中共中央長江局軍委參謀長兼秘書長、軍政委、紅二方面軍政治部主任、山東分局書記等職。1945年夏,任延安炮兵學校校長。1946年10月,東北民主聯軍炮兵司令部成立,任司令員。1948年10月1日,遼寧義縣縣城在東北解放軍200多門火炮的強攻下,守敵1萬余人被殲。當天下午,朱瑞在戰(zhàn)場尚未打掃的情況下,深入戰(zhàn)場一線,不幸踏上地雷,英勇犧牲。10月3日,中共中央發(fā)出毛澤東簽發(fā)的唁電:“朱瑞同志在中國人民解放軍的炮兵建設中功勛卓著,今日犧牲,實為中國人民解放事業(yè)之巨大損失。”

挽國民黨進步人士

挽國民黨進步人士的祭文、挽詞、唁電,從時間上看,主要集中在抗戰(zhàn)時期,內容多與抗日有關,這與中共建立抗日民族統一戰(zhàn)線政策緊緊聯系在一起。這表現了毛澤東作為偉大的政治家、戰(zhàn)略家,在關系民族存亡的關頭,不計前嫌舊惡、不計政黨利益,以國家民族利益為重的寬廣胸懷和至誠懇切之心。

吊唁綏遠抗戰(zhàn)陣亡將士。1936年冬,綏遠傅作義部在中共抗日民族統一戰(zhàn)線政策的影響和全國人民抗日救亡運動的推動下,奮起抵抗日本關東軍支持指揮下的偽蒙古軍的進攻,收復了百靈廟、大廟等地。綏遠方面定于1937年3月15日召開陣亡將士追悼大會。毛澤東、朱德于3月13日致電傅作義、趙承綬并轉綏遠陣亡將士追悼大會,電文中說:“諸將士英勇殺敵,成仁取義,偉大之精神足以昭示后世,風勵全國。澤東等追念國殤,同深慟悼。”

蔡元培,號孑民,1868年出生,浙江紹興人。早年反對清朝封建專制統治,是光復會的發(fā)起人之一。1905年加入同盟會。1917年1月出任北京大學校長。1924年當選為國民黨候補中央監(jiān)察委員。歷任國民黨政府大學院院長、中央研究院院長等職。1931年“九一八”事變后主張抗日。1932年與宋慶齡、魯迅等發(fā)起成立中國民權保障同盟,任副主席。1937年移居香港,贊成國共合作抗日。1940年3月5日,在香港病逝。3月7日,毛澤東在延安給蔡元培家屬發(fā)出唁電:“孑民先生,學界泰斗,人世楷模,遽歸道山,震悼曷極!謹電馳唁,尚祈節(jié)哀。毛澤東叩。”

張自忠,1891年出生,山東臨清人。1917年入馮玉祥部。1933年參加長城抗戰(zhàn)。1938年參加臺兒莊戰(zhàn)役,率部增援臨沂取得大捷。武漢會戰(zhàn)時率部防守潢川,重創(chuàng)進攻的日軍。1940年5月16日,時任國民黨第三十三集團軍總司令的張自忠在棗宜戰(zhàn)役中犧牲于湖北宜城南瓜店。蔣介石驚聞張自忠殉國,下令不惜代價搶運遺骸并連夜運往重慶。張自忠的夫人李敏慧得知噩耗,悲痛絕食,七日而死。1940年8月15日,延安各界在中央大禮堂舉行追悼張自忠大會。毛澤東敬送挽詞:“盡忠報國。”

徐謙,1871年出生,原籍安徽歙縣,生于江西南昌,寄籍江蘇揚州。國民黨元老。忠實于“聯俄、聯共、扶助農工”三大政策,對推動國共兩次合作和促進民主革命起了重要作用。1927年“七一五”政變發(fā)生后,徐謙受到排擠,被迫辭去一切職務,寓居香港。1937年七七事變后,徐謙等人從港返寧,為抗日奔走呼號。后因操勞過度,心力交瘁,于1940年9月26日在香港病逝。彌留之際,徐謙仍以國家民族利益為念,留言:“國難非團結一致不能成就,政治非根本澄清,國家永無清明一日。”其時正值國民黨加緊反共,皖南事變前夕,山雨欲來,毛澤東挽徐謙一聯:“存亡攸關,抗戰(zhàn)賴持久,而今正是新階段;死生同慨,團結須進步,豈能再抄舊文章。”

張沖,字淮南,1904年出生,浙江樂清人。早年曾專攻俄文,并赴蘇聯考察。1935年當選為國民黨中央執(zhí)行委員,多次擔任國民黨談判代表,為國共合作抗戰(zhàn)作出自己的努力。1941年8月11日,時任國民黨中央組織部代理副部長兼國民黨軍事委員會顧問事務處處長的張沖在重慶病逝。8月13日,毛澤東等致電張沖家屬,進行吊唁:“驚聞淮南先生逝世,至深哀悼,特電致唁。”并題寫挽聯:“大計賴支持,內聯共,外聯蘇,奔走不辭勞,七載辛勤如一日;斯人獨憔悴,始病熱,繼病瘧,深沉竟莫起,數聲哭泣已千秋。”

戴安瀾,1904年出生,安徽無為人。力主積極抗日,先后參加長城抗戰(zhàn)、臺兒莊戰(zhàn)役、武漢會戰(zhàn)、隨棗戰(zhàn)役、長沙戰(zhàn)役、昆侖關戰(zhàn)役。1942年3月,時任國民黨機械化部隊第五軍第二○○師師長的戴安瀾奉命率部赴緬甸作戰(zhàn)。5月,從緬甸回國。5月18日夜,部隊在距祖國僅100多公里的密林中遇敵埋伏,戴安瀾身負重傷。5月21日下午,戴安瀾壯烈殉國。臨終前還在說:“反攻!反攻!祖國萬歲!”1943年4月,國民黨政府在廣西全州香山寺隆重舉行追悼大會。中共中央為戴安瀾送了花圈、挽詩和挽詞。毛澤東從延安將其題寫的挽詩發(fā)報給大會,遙祭壯士英魂:“外侮需人御,將軍賦采薇。師稱機械化,勇奪虎羆威。浴血東瓜守,驅倭棠吉歸。沙場竟殞命,壯志也無違。”

林森,1868年出生,福建閩侯人。1905年加入同盟會。1911年武昌起義后,策動九江新軍獨立。1912年主持制定 《中華民國臨時約法》。1924年出席國民黨一大,當選為中央執(zhí)行委員。曾任南京國民政府委員、代理主席、主席等職。1943年5月因車禍受傷,8月在重慶逝世。8月4日,毛澤東為中共中央起草致林森治喪機關唁電:“國府主席林公領導抗戰(zhàn),功在國家,茲聞溘逝,痛悼同深。謹此致唁。”

馮玉祥,1882年出生,原籍安徽巢縣,生于河北青縣。1926年夏加入國民黨,8月參加北伐戰(zhàn)爭。1931年“九一八”事變后贊同抗日。1933年5月與共產黨合作,在張家口組織民眾抗日同盟軍。抗戰(zhàn)爆發(fā)后,主張國共合作,反對內戰(zhàn)。曾任國民政府軍事委員會副委員長。1948年7月,響應中共“五一號召”,準備參加新政協籌備工作。在中共的周密安排和蘇聯駐美大使潘友新的幫助下,馮玉祥全家登上蘇聯客輪 “勝利”號回國。9月1日,客輪航行至黑海敖德薩港附近時,突起大火,馮玉祥及小女兒馮曉達遇難。9月7日,毛澤東和朱德聯名致電李濟深并轉中國國民黨革命委員會和馮玉祥夫人李德全,表示哀悼。給中國國民黨革命委員會的電文是:“驚悉馮玉祥先生于歸國途中不幸遇難,不勝震悼。馮先生連年為民主事業(yè)奔走呼號,此次歸國,對于中國人民民主事業(yè),定多貢獻,今忽遭此意外,實為國家民族之損失。特電致唁,并致哀思。”在給李德全的電文中說:“驚悉馮玉祥先生及令嬡不幸遇難,至深痛悼。馮先生致力民主,功在國家。尚希勉抑哀思,并為實現馮先生遺志而奮斗。”1949年9月1日,中共中央與各民主黨派于馮玉祥逝世一周年之際,在北平召開了隆重的紀念大會,毛澤東題寫挽詞:“馮玉祥將軍逝世周年紀念謹致悼意。”1953年10月15日,馮玉祥骨灰安放儀式在新建的泰山西麓陵墓前隆重舉行,毛澤東得知后又送挽詞:“馮玉祥將軍逝世謹致悼意。”

挽長者

易白沙,原名易坤,1886年出生,湖南長沙人。曾任湖南第一師范學校教習。因欽敬明代名儒白沙先生陳獻章而改名。孫中山曾兩次致信,邀其相助革命宣傳事業(yè)。1921年4月底,易白沙只身一人潛赴北京,謀刺北洋軍閥頭目,未能得手。此后南下廣州,面見孫中山,要求“組隊赴北方殺賊”,未果。他頓感絕望,遂于1921年端午節(jié)渡船赴陳獻章故鄉(xiāng)廣東新會縣陳村,蹈海自殺,以死報國。毛澤東得知易白沙蹈海后,感到十分可惜,撰寫挽聯:“無用之人不死,有用之人憤死,我為民國前途哭;去年追悼楊公,今年追悼易公,其奈長沙后進何。”

1938年3月12日,毛澤東在延安出席由八路軍政治部發(fā)起召開的“紀念孫中山先生逝世十三周年及追悼抗敵陣亡將士大會”上發(fā)表講演。并針對國民黨在日軍誘降下消極抗戰(zhàn),題寫挽聯:“國共合作的基礎為何?孫先生云:共產主義是三民主義的好朋友;抗日勝利的原因安在?國人皆曰:侵略陣線是和平陣線的死對頭。”據郭化若回憶,此次大會當日凌晨,毛主席辦公室送來了多副挽聯,一副比一副精彩。這些都是毛主席親自擬寫的,不但內容、格式好,而且寫在白宣紙上的毛筆字也分外生動有力。這是其中最有影響的一副。1956年,毛澤東為《孫中山誕辰九十周年紀念冊》封面題字:“紀念孫中山先生”。

郭朝沛,字膏如,郭沫若的父親。1939年7月3日,郭朝沛在四川樂山老家去世,享年86歲。毛澤東同王明、秦邦憲、吳玉章、林伯渠、董必武、葉劍英、鄧穎超等八人以世侄的名義聯名致送一副對聯共挽郭朝沛:“先生為有道后身,衡門潛隱,克享遐齡,明德通玄趨往古;哲嗣乃文壇宗匠,戎幕奮飛,共驅日寇,豐功勒石勵來茲。”此挽聯最突出的特點是借悼父親而盛贊其子,準確地概括了郭沫若這位人民“大家”前半生的光輝業(yè)績。上聯開門見山贊揚郭朝沛的立身、處事和為人,下聯高度評價郭沫若在文化上的巨大成就和在抗戰(zhàn)中所發(fā)揮的重大作用。

1942年7月10日,周恩來的父親周懋臣在重慶逝世。7月17日,毛澤東電慰周恩來,電文如下:“十七日電悉。尊翁逝世,政治局同人均深致哀悼,尚望節(jié)哀。重病新愈,望多休息,并注意以后在工作中節(jié)勞為盼。”

蔡和森和蔡暢的母親葛健豪是位偉大的母親,世人稱之為“革命母親”。毛澤東曾得到葛健豪的細心照料。1919年12月中旬,毛澤東從武漢專程繞道上海為赴法勤工儉學的葛健豪、蔡和森、向警予、蔡暢等人送行。葛健豪出國時已54歲。1928年至1931年,葛健豪的二兒蔡麓仙、三兒媳向警予、三兒蔡和森先后為革命犧牲。1943年3月16日,葛健豪病逝于湖南雙峰石板沖,享年78歲。毛澤東在延安得知蔡母逝世的消息后,對這位偉大母親深表哀悼,提筆撰寫挽聯:“老婦人新婦道,兒英烈女英雄。”

1944年2月15日,朱德的母親在四川儀隴病逝,終年86歲。噩耗輾轉傳到延安,在延安紀念“三八”節(jié)的大會上,蔡暢宣布了朱母鐘太夫人逝世的消息,號召婦女學習她勞動終身和勤儉持家的精神。4月10日,毛澤東出席延安各界在楊家?guī)X中央大禮堂舉行的追悼大會,并題寫挽聯、挽詞:“八路功勛大孝為國,一生勞動吾黨之光。”“為母當學民族英雄賢母,斯人無愧勞動階級完人。”