江西東鄉銅礦成礦地質特征與找礦靶區優選*

黃蘇錦

(江西銅業集團東同礦業有限責任公司,江西撫州市331812)

江西東鄉銅礦成礦地質特征與找礦靶區優選*

黃蘇錦

(江西銅業集團東同礦業有限責任公司,江西撫州市331812)

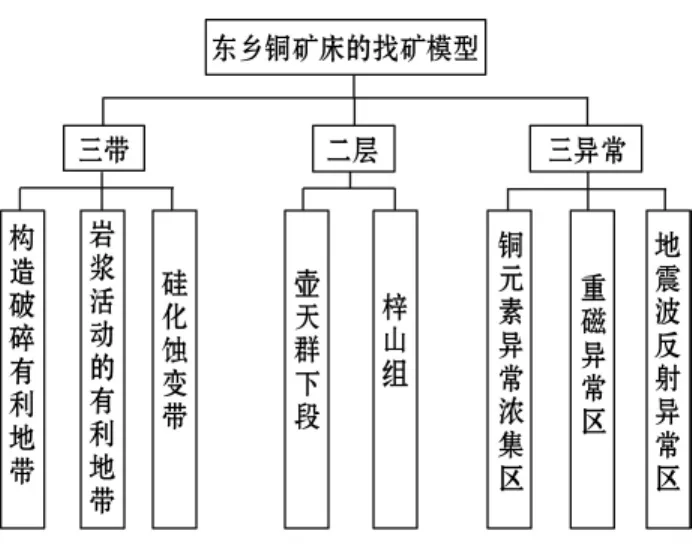

通過對江西東鄉銅礦的區域成礦背景、成礦地質特征、礦床地質特征(礦體特征、礦石特征、圍巖蝕變)的研究,提出了“三帶、兩層、三異常”的找礦模型,為本區找尋富銅礦體提供了理論依據;并在此基礎上,對區內銅礦體成礦的有利區段進行了預測,優選出4個找礦靶區,為該區深邊部找礦指明了方向。

東鄉銅礦;成礦地質特征;找礦模型;找礦靶區

東鄉銅礦是在1960年代初發現并建礦投產的中型礦山,經過50多年的開采利用,隨著采掘規模的不斷擴大,目前遠景儲量不足,出現保有儲量危機等問題;“快速尋找和發現隱伏礦床(體),擴大儲量規模”已成為礦山企業可持續發展和擺脫困境的首要問題。本文在江西銅業股份有限公司《東鄉銅礦深、邊部成礦預測》資助項目的研究成果基礎上,擬通過對該礦床的進一步解剖研究,為礦山找礦實踐提供理論依據和科學指導。

1 區域成礦背景

東鄉銅礦位于北東向的贛東北(德興-遂川)深斷裂帶和近東西向的廣豐-萍鄉構造帶的交界部位、江南地體南緣贛東北地區之德興(微)地體的西南端;是以銅為主的中型銅(鎢)多金屬礦床。

整個贛東北處于元古宙江南地體的南緣,地質歷史上經歷了3次規模較大的拉張與閉合構造作用:晚元古宙的大陸邊緣拉伸裂陷與晉寧期的造山褶皺閉合;海西早期內陸凹拗與海西晚期隆升褶皺;燕山早期斷塊拗陷火山盆地和燕山晚期斷塊隆起火山噴發和巖漿侵入。其中,以海西早期的內陸拗陷以及燕山早期的巖漿活動與本區成礦作用關系最為密切。

東西向、北東向斷裂以及拗陷構成了區內主要的構造格架。北東向的贛東北和近東西向的廣豐-萍鄉兩條深斷裂通過區內。晚元古界的贛東北深斷裂帶,曾經歷過多期活動,燕山期該斷裂帶及次級斷裂重新復活,為巖漿侵入提供了通道。礦區經歷多期構造活動,使得早期的斷裂構造形成了良好的封閉空間,為區內成礦提供了有利的賦存條件。加之,上層圍巖中的成礦物質在地表水的淋濾、富集作用下,在有利的地段形成為次生富礦體。

區域內巖漿活動主要分兩期,即海西-印支期和燕山早期。在海西-印支期,火山活動受NE向的深斷裂構造所控制,且沿坳陷擴張地帶,表現出有間歇性的海底火山噴發;燕山早期的淺成侵入活動,則形成花崗斑巖和花崗閃長斑巖的組合,其形態多不規則,主要為似層狀、橢圓狀、脈狀、透鏡狀、瘤狀,個數多且規模小,侵入于中元古界雙橋山群淺變質巖以及石炭系壺天群火山碎屑巖、泥灰巖中。

2 礦區成礦地質特征

2.1 含礦建造

礦區內出露的地層主要有:中元古界雙橋山群的淺變質巖,石炭系細-中粗粒碎屑巖夾火山碎屑巖,泥灰巖和上白堊統紫紅色砂,礫巖以及第四系的松散堆積物。

其中,由中元古界雙橋山群淺變質巖系構成了該區基底,且大面積出露于礦區北部;第四系、石炭系和白堊系地層構成了該區的沉積蓋層。區內主要的含礦建造為:下石炭統梓山組上段粉砂巖,以及中-上石炭統壺天群下段白云質灰巖。

2.2 控礦構造

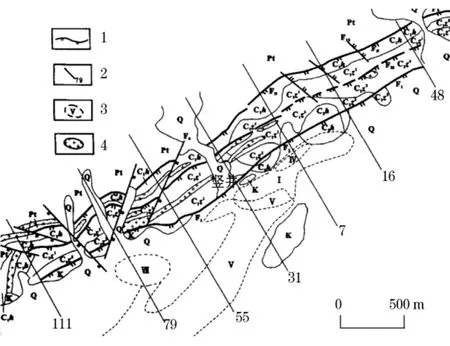

礦區內經歷過多次構造活動,這些不同序次、不同期次、不同方向的構造形跡迭加在一起,使礦區構造更加復雜。被斷裂及巖漿活動所破壞的單斜構造是礦區基本構造形態(見圖1),呈NE走向(50°~60°),傾向SE,傾角較緩(25°~40°),為礦床的形成、礦體的賦存提供了有利的構造條件。

圖1 東鄉銅礦床地質構造(據張國林資料修改,2001)

在礦區東北部的小璜一帶發育有北東東向褶皺,產于石炭系地層中,形成時間較早;其他地段主要發育北北西向褶皺,形態較為開闊,形成時代較晚,與成礦關系密切;由于多期多次構造運動的影響,往往在背斜的軸部可形成虛脫或滑脫空間,為后期礦床(體)的形成提供了有利的賦存空間。

2.3 巖漿活動與成礦關系密切

區內巖漿活動頻繁而強烈,具有多成因、多旋回、多巖性等特點。它一方面提供熱源,成為含礦物質運移、聚集的驅動力;另一方面巖漿本身亦可提供部分成礦物質。燕山期超淺成相、淺成相的花崗閃長斑巖以及花崗斑巖為礦區主要出露的侵入巖體,與成礦在時間、空間以及成因上有著密切的關系,其中以燕山早期花崗斑巖在空間上與礦體關系最為密切。

晉寧期的海底火山活動帶來了雙橋山群的大量成礦物質;海西-印支期,在東鄉陸內裂陷盆地沉積過程中,形成了富含Cu的噴流巖,局部地段富集成礦;燕山期巖漿活動強烈,花崗閃長斑巖和花崗斑巖的侵入為成礦提供充足的熱動力,對早期賦礦層位中成礦物質的活化、遷移、交代以及富集疊加起了重要的促進作用。伴隨著中酸性巖漿的多次侵入,形成花崗閃長斑巖巖株和巖脈,同時帶來含有大規模的Cu、Pb、Zn、Au、Ag等成礦物質和能量的含礦熱液,通過充填、交代和疊加改造,為礦體的形成提供了大量的成礦物質。礦區巖漿巖中成礦元素具有較高的豐度,其中花崗斑巖含Cu160-304×10-6,花崗閃長斑巖含Cu100-150×10-6,豐度遠遠超出維氏值。

3 礦床地質特征

3.1 礦體特征

整個礦區由大小不等的8個銅礦體、8個鎢礦體、4個鐵礦體和1個硫礦體組成,在空間上大致表現為:上鐵鎢、中次生富集銅、下銅硫的分布規律。礦體的展布嚴格受區內北東向斷裂構造的控制,礦化帶的走向與區內地層以及斷裂帶的走向基本相同;在銅礦體中,以Ⅰ、Ⅴ、Ⅶ號3個礦體為主(見圖2),占全礦區銅工業儲量的95%以上。礦體形態多為層狀、似層狀、脈狀、透鏡狀、藕節狀等,具有尖滅再現、分枝復合、膨脹縮小等現象,由于后期斷裂構造等影響,各礦體均有不同程度的破碎,礦體形態一般較復雜。

圖2 東鄉銅礦主要礦體縱投影

(1)Ⅰ號銅礦體,占全區銅金屬總儲量約25%,由次生富集作用形成,主要分布于礦區東部的16~31線間F1斷裂破碎帶的底部,全長1200m;呈不規則的層狀、似層狀產出,沿走向和傾向常有分叉現象;傾斜延伸一般為200~300m,最大540m(19線);埋藏標高多在-200m以上,最深達-375m(23線);礦體傾角一般在35°~40°,局部地段可達50°(如8線);礦體厚度一般為2~10m,最大20余米,平均4.35m;礦體厚度沿傾斜變化較大,沿走向相對穩定;礦石含銅品位變化較大,可由1%以下至10%以上,一般為1.5%~2%,平均1.79%;通常是淺部礦體品位較富,往深部逐漸變貧,這與銅的次生富集作用由上而下的逐漸減弱是相一致的。

(2)Ⅴ號銅礦體,礦區內規模最大的原生硫化銅礦體,占全區銅金屬總儲量的50%以上。礦體分布于礦區中部19~63線之間,總體受F1斷裂破碎帶的控制,全長1200m。礦體一般呈較厚的似層狀,在27線表現為明顯的透鏡狀。從39線往西,礦體分成兩支。淺部礦體較小,原有勘探資料顯示,只延至51線;深部礦體則可延至63線,且厚度較大。礦體埋藏深度從0m至-450m標高以下。礦體傾角一般在35°~45°,厚度一般為10~30m,最大60余米,平均15.45m。礦石含銅品位在0.8%~1.5%,平均1.14%。

(3)Ⅶ號銅礦體,約占全區銅金屬總儲量的20%。多分布于礦區西部71~83線間的F1斷裂破碎帶及其上、下兩側,礦體呈厚大的透鏡狀,沿走向延長約400m,傾斜最大長度450m左右(79線)。埋深標高從-15m到-200m。傾角平緩,一般為25°左右;平均厚度為19.95m,最大厚度90余米,沿走向和傾向上迅速變薄,甚至尖滅。礦石含銅品位一般小于1%,平均0.85%。

3.2 礦石特征

銅礦體中礦石自然類型大部分為原生硫化礦,主要有黃銅礦、黃鐵礦、輝銅礦、斑銅礦等礦物;按工業類型可劃分為原生硫化礦石、次生硫化礦石兩類。

(1)原生硫化礦石,以Ⅴ、Ⅶ號銅礦體為代表,以黃銅黃鐵礦石為主,黃鐵礦石次之,含少量黃鐵黃銅礦石、黃鐵輝銅礦石和黃鐵斑銅礦石。在礦體的上盤以及東西兩端多形成黃鐵礦石。在礦體的中心和淺部多見黃鐵黃銅礦石分布;黃鐵斑銅礦石主要見于礦體頂部,主要由次生富集作用形成。

(2)次生硫化物礦石,以Ⅰ號銅礦體為代表,以黃鐵輝銅礦石和輝銅黃鐵礦石為主(約占70%~75%);黃銅黃鐵礦石次之(占21%);另有少量輝銅赤鐵礦石、黃鐵斑銅礦石、黃鐵礦石等。

3.3 圍巖蝕變

東鄉銅礦區內的近礦圍巖基本上均遭受了不同程度的蝕變,主要蝕變類型有黃鐵礦化、綠泥石化、硅化、白云石化、絹云母化、高嶺石化等。圍巖蝕變現象多呈長條狀分布,其走向與構造破碎帶方向大體一致。在礦體上盤蝕變較強、下盤較弱;礦區中部的蝕變現象,較兩端發育且更為復雜;在礦體的上、下各50m范圍內,蝕變現象尤為顯著。

4 找礦模型

根據前述區域成礦地質條件、礦區成礦地質特征、礦床地質特征、控礦因素分析等研究,在本次項目研究工作成果的基礎上,可以歸納總結出東鄉銅礦的綜合找礦模型為:三帶、二層、三異常,見圖3。

圖3 東鄉銅礦床找礦模型

5 找礦靶區優選

根據項目研究工作有關成果,結合礦山探礦工程實踐(坑內水平鉆探工作)所揭示的實際情況等,本文優選出4個找礦靶區。

(1)“無礦帶”靶區。57~65勘探線之間的200m區段。該地段破碎帶自57~65線硅化蝕變明顯,氧化次生的鐵帽發育,見礦最高含銅品位為15.84%,平均品位8.48%。由于深、邊部未曾進行有效的鉆探工程的控制,因此,存在較大的找礦空間。在63線西南的點(63650,28800)處四周50m×50m范圍內的-50~-75m可能有富礦體存在。

(2)“51~55線的-260~-380m”靶區。在51線存在隱伏向斜,產于石炭系地層之中,規模較大,軸線長600m以上,樞紐向北揚起;Ⅴ號礦體自43勘探線開始,有向南西側狀的特征,至該向斜的核部(55線附近)時,礦體則沿向斜的南西翼向上延伸。因此,在今后的深部找礦工作中,有必要將勘探的重點轉移到該向斜的核部(51~55線的深部),這是成礦物質發生大規模沉淀的最有利的構造部位。

(3)“27~35線的-220~-260m”靶區。該靶區正好位于31線隱伏背斜的軸部(軸線長約400 m、樞紐向南傾伏),已有勘探資料顯示,在深部Ⅴ號礦體的富礦呈厚大透鏡狀產出,埋深在-450m地段最富。正在開采的Ⅴ號礦體-235m中段29~31線間-224.8m分層處采場和坑內水平鉆探結果顯示:成礦和花崗斑巖關系密切,礦石品位最高可達28.29%,平均品位可達7%,礦體多為近東西向展布,呈藕節狀分布,顯示了良好的找礦前景。

(4)“19~23線的-180~-220m和-300~-360m”靶區。該靶區目前見到很好的(斑銅礦、輝銅礦)礦化現象,最高品位可達20%以上,平均品位在3%左右,具有良好的找礦前景。可作為目前礦山開采的重點,初步估算在-180~-220m可采銅金屬量為500t左右。綜合已有研究資料綜合分析,19~23線往深部到-300~-360m可能存在有原生富銅礦體,也是一個很重要的找礦靶區。

[1]張國林.東鄉銅礦剝離斷層系統及其控礦意義[J].礦產與地質,2001,15(3):157-161.

[2]李得春.東鄉銅礦地質特征及控礦因素分析[J].銅業工程,2010,(4):12-16.

[3]付守會,陳廣浩.江西東鄉銅礦成礦地質特征與找礦實踐[J].大地構造與成礦學,2003,27(3):282-286.

[4]張建明.東鄉銅礦區構造特征與成礦的關系[J].銅業工程,2004,(4):10-14.

[5]張國林,何國朝.東鄉銅礦斷裂帶構造地球化學及找礦標志[J].地質與勘探,2002,38(6):22-24.

[6]李培錚,鄧國萍,陶紅,等.贛東北殼體構造演化與銅(金)多金屬成礦系列[J].大地構造與成礦學,1999,23(4):300-307.

江西銅業股份有限公司項目資助(編號2008025).

2011-05-16)

黃蘇錦(1968-),男,浙江淳安人,高級工程師,碩士,主要從事礦山地質、采礦技術和生產管理工作,Email:sjhuang2006@126.com。