毛澤東在1964年的思慮

□馮錫剛

毛澤東在1964年的思慮

□馮錫剛

“我沒有別的武器,就是寫了幾首詩”

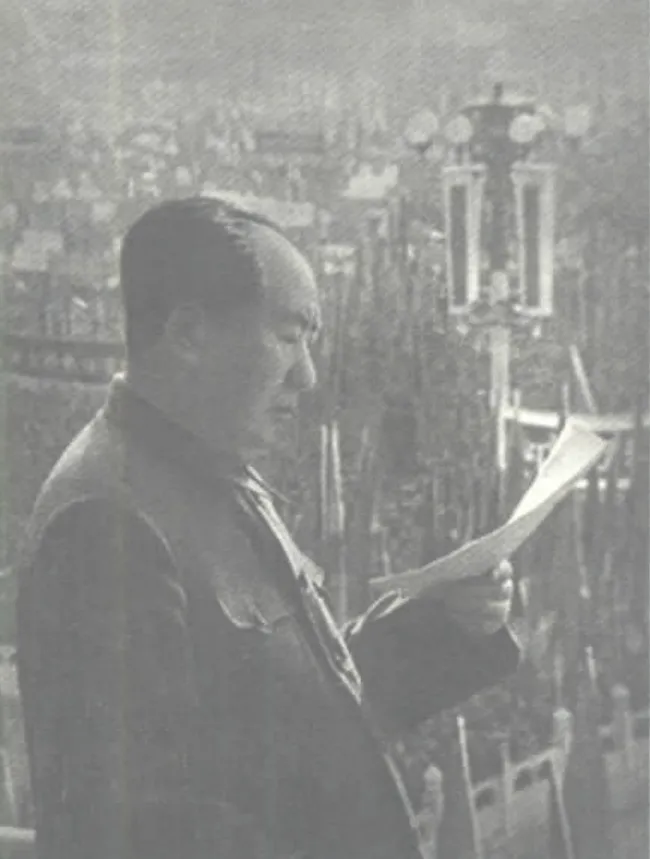

1964年1月4日《人民日報》、《光明日報》等國家級報紙以及各省市自治區黨政機關報,都在頭版頭條位置,以大號字體刊登毛澤東的《詩詞十首》,并配發作者的大幅近照。這一前所未有的版面安排,堪稱新聞史上的奇跡。

這年1月,毛澤東會見愛德勒等國際友人。其時愛德勒正協助葉君健將毛詩英譯,他向毛祝賀新作的發表,話題還涉及中蘇兩黨的論戰。毛舉重若輕地表示:在這場論戰中,我沒有別的武器,就是寫了幾首詩。這當然是不無夸張的說法,但是詩詞確實成了這位政治家詩人用以“反修”的獨特武器。

文藝界“竟然跌到了修正主義的邊緣”

1964年6月5日,北京舉行全國京劇現代戲觀摩演出大會。在報道出席開幕式的各界人士的長長名單里,江青的名字出現在“有關的負責人”行列的最后一位。看似不顯山露水,但因身份特殊,江青有著不容小覷的影響。整個會演期間,毛澤東頻頻到場,先后觀看了《智取威虎山》、《紅燈記》、《沙家浜》、《奇襲白虎團》、《紅嫂》等劇目,其中不少后來成為江青冊封的“樣板戲”。

會演期間,周恩來于6月23日主持召開座談會,江青作了一個1967年5月公開發表時題為《談京劇革命》的發言。毛澤東在26日讀到會演辦公室送江青審定的講話記錄稿,寫下“已閱,講得好”的五字批語。這份記錄稿二千字左右,談了兩個問題,一是政治方向,二是藝術創作。與周恩來講話時一再表示 “不熟悉”、“緊張”、“藝術上我還是外行”的謙虛相比較,江青似咄咄逼人:“吃著農民種的糧食,穿著工人織造的衣服,住著工人蓋的房子,人民解放軍為我們警衛著國防前線,但是卻不去表現他們。試問,藝術家站在什么階級立場?你們常說的藝術家的‘良心’何在?”

就在稱贊江青“講得好”的次日,毛澤東作出文藝界“跌到了修正主義邊緣”的批示,并發出將會“變成像匈牙利裴多菲俱樂部那樣的團體”的政治警告。這樣的疾言厲色恐怕與江青質問“藝術家的‘良心’何在”不會全然無關罷。

除了京劇現代戲,對于其他一些藝術形態,毛澤東都予以利用。10月6日,觀看大型音樂舞蹈史詩《東方紅》;10月8日,觀看芭蕾舞劇《紅色娘子軍》;10月13日,毛澤東在8天之內第三次去劇場,觀看歌劇《江姐》。這一系列的舉動,向世人發出一個信號:京劇要革命,芭蕾舞要革命,歸根到底,人們要革命。革命成了60年代中國的主旋律。

中蘇大論戰中的小插曲

就在中蘇關系劍拔弩張、決眥裂眶的一刻,人們大出意外地在1964年4月17日的《人民日報》頭版,讀到了毛、劉、朱、周聯名祝賀赫魯曉夫70壽辰的電文。電文第一句竟以“親愛的同志”稱呼,并表示“一旦世界發生重大事變,中蘇兩黨、兩國和我們的人民就會站在一起,共同對敵”。

經驗告訴人們,這只能出自毛澤東的手筆。

3月17日,也就是審定《無產階級革命和赫魯曉夫修正主義》的同一天,毛澤東在寓所召開政治局常委會,談了兩件事,第二件事就是提出電賀赫氏70壽辰。他說,電報不能完全是禮節性的,應該講點實質問題。赫魯曉夫越要大反華,我們越要采取同他相反的姿態。這樣我們就處于主動地位,爭取國際同情,進可攻,退可守。據吳冷西回憶,10天之后,毛澤東在另一次常委會上又就電賀赫氏壽辰表示了另一種考慮:赫氏現在內外交困,有可能被宮廷政變推翻。毛說,赫還不是最壞的人,有比他更壞的,比他搞大國沙文主義更厲害的。所以我們致電祝賀,要考慮對赫本人表示一定的友好之意。

4月14日,毛澤東審定賀電,在加寫的諸多文句中,最具個性色彩的就是“親愛的同志”。祝壽電文可以視為大論戰中的一個插曲。

這年10月中旬,赫魯曉夫突然下臺,不無巧合的是,中國第一顆原子彈成功爆炸的消息與赫氏下臺的消息刊登在了同一天的《人民日報》頭版。這幾乎在同一時刻發生的一上一下的兩件震動世界的大事,無疑為毛澤東贏得了極大的威望。毛澤東此刻的心情應該是一喜一憂:喜的是“豺狼”已除,憂的是繼承者是否更壞。毛澤東迅速決斷,指派以周恩來為團長,賀龍為副團長的中國黨政代表團前往莫斯科,以祝賀十月革命47周年為名,與蘇共新領導接觸,作現場考察。在晚宴上,蘇聯國防部長馬利諾夫斯基元帥說出了令人吃驚的話:是赫魯曉夫和毛澤東妨礙了我們兩國的關系,現在我們已將赫魯曉夫撤換了,你們也應該撤換毛澤東。周恩來和賀龍立即意識到問題的嚴重性,迅速報告和請示中央。毛澤東主持的政治局常委會決定,黨政代表團應正式向蘇共中央提出抗議。隨后,新任蘇共中央第一書記勃列日涅夫代表蘇共中央道歉,但周恩來未予接受,并強調這不是酒后失言,而是酒后吐真言,結果不歡而散。

11月21日,《人民日報》頭版頭條轉載《紅旗》雜志社論《赫魯曉夫是怎樣下臺的》,社論歷數赫氏執政11年來的12大罪狀。毛澤東總結赫氏下臺的原因,除社論所說的,還有一條未便公之于世,那就是1965年1月9日在回答斯諾提問時所說的:“赫魯曉夫的倒臺,也許就是因為他完全沒有個人崇拜。”毛澤東對原因的洞察可謂別具慧眼。馬利諾夫斯基的“酒后吐真言”對于毛的刺激之深是不難想象的。緊接著發生的作出“劉少奇必須下臺”的決定,當然是毛多年來反復權衡的結果,但也不能低估毛對赫魯曉夫下臺的教訓總結。

“接班人問題還是要部署一下”

從目前已披露的材料看,毛劉分歧固然在1962年的“七千人大會”已開始,但在反對赫魯曉夫的斗爭中兩人還是步調一致的。即使是社教運動,在1964年春夏之前,也還是基本一致的,在對國內形勢的估計上,毋寧說劉比毛更“左”。在筆者看來,引發毛澤東強烈反應的真正原因,還是對“大權旁落”的擔憂。

6月16日,在中央工作會議結束的前一天,毛發表講話,談了兩個問題,一是備戰,二是培養接班人。

也許是沒有講稿的即興發揮,抑或另有深意的旁敲側擊,在談到高崗問題時,毛除了譴責他“搞陰謀”,同時對他自殺的結局表示遺憾。令與會者意外和震驚的是,毛直言“高崗的死,我看是有人為了保存自己,把他搞死的”。在座諸公誰人不曉,高崗當年的矛頭所向,主要是劉少奇。毛這番關于接班人講話的最后,指示“接班人的問題還是要部署一下,要準備好接班人”。

這一年,毛澤東在部署和準備接班人上,采取了重要措施。12月28日,正是毛澤東在中央工作會議上公開責難劉少奇的這天,中共中央最終確定了新一屆國家領導人名單,與上屆相比較,最引人注目的變化是:林彪成為國務院排序第一的副總理。

1964年的毛澤東,思慮所及,漸由國際反修轉入國內反修(社教),由運動重點之爭及于接班人的替換,選擇的突破口在文藝和教育兩界,而確保既定路線的推進,要依賴對軍隊的掌控和對個人崇拜的鼓勵。這一切被有機地組合在了一起,一步一個腳印地走向兩年之后開通的“文革”之路。

(摘自《同舟共進》)