新能源之夢

編譯 方陵生

新能源之夢

編譯 方陵生

日本仙臺地震引發的核電廠爆炸、輻射泄漏事件讓全世界陷入恐慌,也引發了世界各國對如何實現各種新能源的更多的思索。新能源指傳統能源之外的,剛開始開發利用或正在積極研究、有待推廣的能源,如太陽能、地熱能、風能、海洋能、生物質能和核聚變能等。

太陽能

美國俄勒岡州的三河鎮是在不影響居民現代生活方式的前提下使用新能源的城鎮。早在上世紀80年代中期,在最早一批永久性住宅建立之初,三河鎮的居民們就已經開始使用太陽能了。由于這里距離最近的輸電線網也有好幾千米,而擴建電網需要耗費幾十萬美元,所以居民們自行購買和安裝了太陽能光電板和太陽能電池充電器套件,而這為居民們提供了2千瓦電力,滿足了每家每戶各種家用電器80%~95%的用電需要,其余不足部分以柴油發電機發電補足。

意大利北部地區有一個擁有2400人的村莊,這里成為歐洲第一個全部電力來源于新能源的社區,村民們利用太陽能、風能及小規模水力發電。他們在山脊上豎起的四架風力渦輪機可提供3.2兆瓦電力,村公所和小學校屋頂上的太陽能電池板可提供6千瓦電力,加在一起提供的電力是村民日常所需電力的三倍。

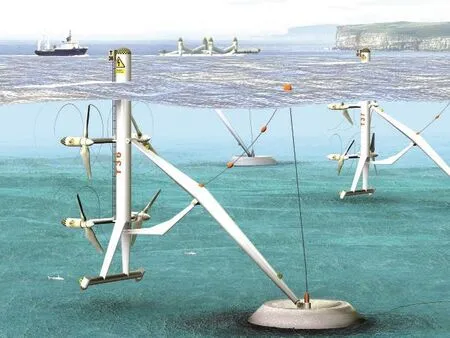

潮汐能

潮汐能是一種海洋能。加拿大芬迪灣是世界上潮汐漲得最高的地方。在長達270千米的海灣上,由于月球引力的作用,1000億噸大西洋海水每天潮起潮落兩次,從不間斷。像芬迪灣這樣的潮汐在世界各地還有許多。科學家認為,這是一種可以利用的、很有吸引力的新能源。據世界能源委員會估計,僅芬迪灣的潮汐,每年發電能力就可達17000千兆瓦小時,相當于世界總發電量的約5%。

如何利用潮汐能呢?方法之一是修筑攔河堤壩,利用12小時循環一次的潮汐漲落來發電。法國布列塔尼地區的蘭斯潮汐發電站是利用潮汐能的一個成功典范。一條攔河堤壩橫跨蘭斯河口,從1966年開始運作的蘭斯潮汐發電站平均日發電量約50萬度,足夠一座萬人城鎮照明用電。一些廉價開發潮汐能且不會對海洋環境產生很大影響的潛在技術(如利用海流驅動渦輪機)也在發展之中。它們和風力發電有著異曲同工之妙,所不同的是在水下。

不過,攔河筑壩開發潮汐能的做法也受到了環保主義者的指責:被攔蓄的水淹沒了平原和淺灘,使得一些以海灘為生的野生動物如鳥類被迫遷移。

風能

風能將成為一種強大的能源,未來的風力渦輪機效率將更高,性能將更可靠。但是,未來的風力渦輪機的造價也是極高的,比如一臺20兆瓦的風力渦輪機,其風車葉片要求達到130米。可以使用高強度碳纖維材料制造更輕質的葉片,但這對原材料的要求之高可與制造航天器相比擬,而更長的葉片意味著對動力傳動系統材料的強度要求也更高。美國開發出一種新的傳動系統,據稱能將來自葉片的負荷減少1/4。荷蘭設計出了一種“智能葉片”,利用傳感器對葉片長度進行控制,在風小的時候葉片會自動展開,通過擴大葉片的表面積來提高發電能力。

目前多數人都接受了風力渦輪機越大越好的理念,但也有不同意見認為,風車葉片越造越大的優越性并未顯示出來,應該建造更多的廉價小型小功率風力渦輪機。還有意見認為,風車可向高處發展,畢竟高處風更勁。

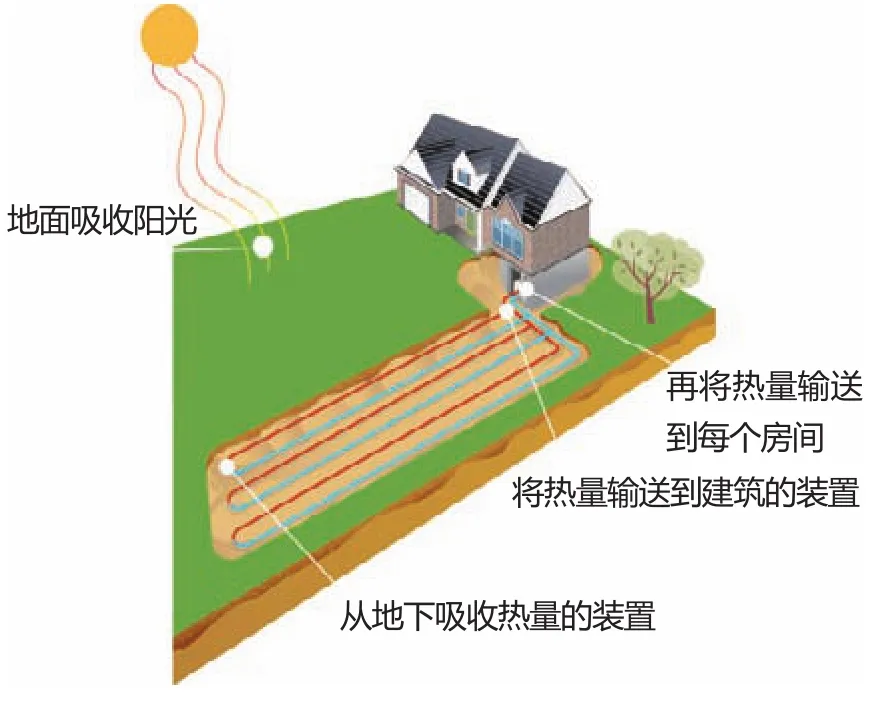

地熱能

地熱是一種清潔能源,地熱可以在地球上許多地方獲得,而且取之不盡用之不竭,可24小時不間斷地供能,如果在理想地點開發地熱能發電,其成本非常低廉,只占到天然氣電廠發電成本的一半。據估計,美國的地熱能如全部開發出來,可達到全國能源需求的2000倍以上。

但是,開發地熱能的障礙還是不小的。除了一些火山活動多發、地理條件得天獨厚的地方,如冰島、日本和新西蘭等,在世界大多數地方,地熱都被深鎖在幾千米之下的地殼巖石里。符合地熱能開發條件,溫度在150~250℃之間的巖層,通常在地下3千米處甚至更深處,越深越熱,但越深開發成本也越高。

開發地熱資源的一種最新技術叫做“增強地熱系統”,其方法是對地下進行深層鉆探,破碎“熱巖”,把水注入地下,水流過巖體被加熱,泵回地面的高溫水通過熱交換器,產生蒸汽驅動渦輪發電。德國、法國和澳大利亞等都建立了地熱能發電廠。

現在,人們對地熱能源的興趣空前高漲。在不久的未來,地熱能也許會成為新能源世界的一大“殺手锏”。

生物質能

生物質能蘊藏在植物、動物和微生物等可以生長的有機物中,由太陽能轉化而來。生物質能直接或間接地來源于綠色植物的光合作用,可轉化為常規的固態、液態和氣態燃料,是一種取之不盡用之不竭的可再生能源。有機物中除礦物燃料以外的所有來源于動植物的能源物質均屬于生物質能,包括木材、森林廢棄物、農業廢棄物、水生植物、油料植物、城市和工業有機廢棄物、動物糞便等。據估計,地球每年經光合作用產生的物質有1730億噸,其中蘊含的能量相當于全世界能源消耗總量的10~20倍,但目前的利用率不到3%。

歐洲是生物質能開發利用非常活躍的地區。20世紀70年代,世界性的石油危機爆發后,丹麥開始積極開發清潔的可再生能源,大力推行秸稈等生物質發電。目前德國每年可使用沼氣發電,發電量占到全部用電量的11%。美國生物質發電的總裝機容量達到104兆瓦,生物質能利用占到一次能源消耗總量的4%左右。

近年來中國生物質發電也得到了極大的發展。預計到2015年,中國生物質發電裝機容量將達到720萬千瓦,沼氣年利用量達到240億立方米,生物質固體燃料達到120萬噸。

智能化技術實現可靠供電

阻礙新能源發展的一個關鍵問題是間斷供電,因為只有風在吹、陽光普照的情況下才能利用風能和太陽能發電。如何解決這個問題呢?

在意大利一家實驗室里,有關專家正在尋求解決間斷供電問題的辦法。在實驗室里,100臺與電網相連的電冰箱靜悄悄地監測著供用電情況。那么,當因電力供不應求而出現“電力危機”時,電網會做出何種反應呢?通常情況下,如果一個大型風力場遇到無風時,電網操作人員只得減少部分用電負荷,讓部分地區停電。而在這家實驗室,電冰箱自身會根據實際情況做出反應——當冰箱的內置控制器檢測到電壓下降時,便會自動檢測冰箱的溫度,計算斷電情況下能維持冰箱正常溫度多久,然后在這段時間內自動關閉冰箱電源。

如果冰箱和空調裝置都能使用這種被稱為“動態需求”的技術,那么因新能源的間斷供電引起的問題就可以消彌于無形之中。如果3000萬臺家用電冰箱都能裝上這種“動態需求控制器”,可在用電高峰期減少用電量2000兆瓦,相當于兩個煤電廠的發電量。

“動態需求”還不是解決這類問題的唯一途徑。電力公司還可利用“智能電網”與消費者的家用電器的控制器進行雙向聯系。“智能電網”能根據家用電器反饋的信息,以及當地短期天氣預報信息,“通知”一些非必要的電器關閉電源。比如,將某個用戶空調系統關閉15分鐘,而這不會對用戶造成很大影響。

給每個家庭都裝上智能電表,幫助用戶避開用電高峰期,比如選擇在電費較便宜的非高峰期使用洗衣機,也將有助于減少新能源的供電波動問題。