“農民農”:城鎮化進程中一個新的問題域——以上海郊區為例

奚建武

(華東理工大學馬克思主義學院,上海 200237)

公共政策與公共管理

“農民農”:城鎮化進程中一個新的問題域

——以上海郊區為例

奚建武

(華東理工大學馬克思主義學院,上海 200237)

“農民農”是相對于“農民工”而言,特指離開家鄉進入城市區域從事農業活動的農民。通過近期滬郊調研發現,“農民農”不是一個孤立的現象,它和“農民工”有著密切的聯系。一是作為經濟因素承擔著拾遺補缺的功能;二是為身為異鄉異客的“農民工”提供家庭支持功能;三是作為嵌入的外來社會服務網絡強化了節點效應。在當前城市如何與外來人口特別是從事所謂“低端行業”外來人員的和諧共生、共榮的問題上,對“農民農”問題的探討無疑具有一定的理論和現實意義。

“農民農”農民工 社會支持網絡 和諧共生

為因應我國城鎮化進程不斷加快的發展趨勢,中央和地方政府出臺很多政策,其中重要的一條就是使有條件的農民工逐步融入城市,“統籌城鄉社會管理,推進戶籍制度改革,放寬中小城市落戶條件,使在城鎮穩定就業和居住的農民有序轉變為城鎮居民。推動流動人口服務和管理體制創新。”①《中共中央關于推進農村改革發展若干重大問題的決定》,《人民日報》2008年10月20日第1版。通過對大城市郊區和快速城市化地區的考察,我們發現,很多農民工還處在為“有條件”的目標而奮斗的路上,他們可能還是城鎮化過程中的匆匆過客,雖然按照目前的統計口徑,他們也許會屬于城市的常住人口,無意間也會成為城市化率的分子而“被城市化”,但這種城市化或城鎮化,和所謂的“健康城市化”、“可持續的城市化”相距甚遠,我們把它稱作為脆弱的城市化。通過深入的調研我們還發現,還有很多置身于城市區域卻依然從事農業活動的“農民農”,由于城市化進程中農業產業的特性決定了從事城市農業的農民處境可能更加特殊,因此對這一特殊群體的考察對城鄉和諧共生、統籌發展具有一定的理論和現實價值。

一、問題的提出

改革開放以來,隨著我國經濟社會形勢的不斷發展,進城或進入工業化地區從事非農產業的農民工數量不斷增加,已經達到2009年末的2.3億多人①國家統計局:《我國有近2.3億農民工》,《新華每日電訊》2010年3月24日第1版。,農民工已經成為中國產業工人的重要組成部分,是社會財富的重要創造者。但由于中國城鄉二元結構的歷史慣性和現實約束,作為職業的農民工他們不享受城市職工的相關福利、待遇;而作為身份的農民工他們依然從屬于農民階層,在城鄉之間、產業之間游走,成為一種邊緣人,從而形成所謂的農民工問題。近年來,圍繞農民工問題的研究產生了大量的學術成果,對推動農民工問題的解決產生了巨大的推動作用。在農民工問題解決的現實過程中,作為農民工輸入地的地方政府往往起著非同小可的作用,其對農民工的認知、態度和行為對農民工問題的解決有著直接關系。

“北、上、廣”(北京、上海、廣州)是中國最富庶和繁華的幾大核心城市之一,同時也是外來農民工的主要聚居地。以北京為例,隨著外來人口人數的不斷增加,北京的資源、環境、公共服務的壓力不斷增加,為尋求解決之道,地方人大進行調研后,提出相應認知及其對策。據《新京報》報導,“四年來北京市流動人口增量逐年加大,共增加151.8萬人,年均增長37.9萬人。”②湯旸等:《市人大建議縮減低端勞動力》,《新京報》2010年8月3日。人口持續快速增長帶來了諸如資源緊張、基本公共服務與社會管理的壓力加劇等問題。”因此必須“完善低端產業和勞動密集型產業退出機制,淘汰一批低端產業和勞動密集型產業,對吸附大量流動人口的小企業等實行強制退出機制,提高各類市場的開業門檻標準。而對那些在京已擁有合法所有權的住房、具有穩定職業和收入、連續居住并繳納社會保險金達到一定年限,符合一定條件的流動人口,研究采取新的管理模式。”

無獨有偶,作為特大城市的上海也受到外來人口的沖擊。根據2009年上海市國民經濟和社會發展統計公報,截至2009年末,“全市常住人口總數為1921.32萬人。其中,戶籍常住人口1379.39萬人。”③http://www.stats-sh.gov.cn/2005shtj/tjgb/index.asp。外來人口超過了540萬,大大超過了地方政府的預期。根據最近筆者參與的一次政府調研,在政府內部針對外來人群往往存在著這樣的認識:認為大部分外來人員從事的是“低端產業”,這些行業的特點是門檻低、環境差,且打工者的收入主要是回鄉置地建房,對臨時居住地的經濟沒有什么貢獻。因此可設置產業進入門檻,限制外來人員的過度進入。

如何對待所謂“低端產業”的外來從業人員不僅是政府關注的焦點,也是學界關注的熱點。從事社會政策研究的中國社科院研究員唐鈞則認為,“小商小販的存在證明社會需要這類人群,政府采取提高門檻的方式必然會相應地提高這些服務行業的運營成本,其結果是老百姓的生活成本也跟著提高。”“北京人口過于集中的根源是由于北京和周邊地區發展不平衡所致,所以解決北京人口集中的關鍵不是驅逐流動人口,而是應該通過帶動周邊區域經濟平衡發展來解決。”④湯旸等:《市人大建議縮減低端勞動力》,《新京報》2010年8月3日。顯然,如何對待城市外來人員,尤其是從事“低端”行業日漸增多的農民工,地方政府、學界由于所處立場、關注重點的不同會有相異的看法。而作為在城市郊區拾遺補缺從事“低端”產業農業的“農民農”,其所處的地位和影響更難以進入政府視野,在清理外來人員中他們也很難幸免。有鑒于此,筆者擬以大都市快速城鎮化地區的“農民農”的存在為例,考察其在整個產業和社會網絡中的地位和功能,目的為城鄉和諧共生提供一個微觀的實證視角。

二、“農民農”涵義及其特征分析

一般而言,“農民農”主要是指離開家鄉在異地從事農業的農民,為研究方便起見,本文所討論的“農民農”,特指離開家鄉承租城市擴展過程中因各種原因被丟荒的閑置農田、并繼續從事農業的農民。相對于從事二、三產業的打工農民,這部分絕對人數較少,學界和政界往往將其歸類于為外出打工的農民工范疇,很少對其進行專門的研究。近年來,隨著農民異地務農問題的不斷涌現,“農民農”問題開始散見于報刊雜志,其主要特征為:

1.“農民農”往往是集體遷徙,聚族而居,抱團取暖

由于“農民農”主要從事的是相對低效的農業,勞作環境相對較差,居住環境惡劣,容易受到當地人的排斥,因而為避免外在傷害,保護自己,他們往往集體行動,形成自己的交往世界。

以《羊城晚報》發表的《500米土路隔出另一個世界》的新聞稿為例,26年前,深圳為解決城市蔬菜供應的問題,向周邊外地農民發出邀請,廣東河源紫金縣的52位農民,拖家帶口100多人,租住、租種于深圳西麗大磡王京坑村旁邊的山坳,自成一個村落。在近30年時間里,他們發展成為277人的“農民農”村落,并培養了20多名大學生。但在深圳快速發展工業的同時,他們仍固守傳統農業,隨著當年租種、租住合同的到期,以及深圳舍棄傳統農業,他們面臨著何去何從等新的挑戰。①歐陽四平:《500米土路隔出另一個世界》,《羊城晚報》2009年1月13日地方版。

根據筆者2010年8月對上海浦東Z鎮鎮域處在城鎮化過程中村改居的L村某一個自然村(村民小組)的調研發現,在該組從事蔬菜種植的四戶農民農都是來自安徽某市同一地域,彼此間還存在親戚關系;在該鎮的P村,我們發現來自浙江某地的兩戶農民規模化種植水稻,種植規模分別為20畝和30畝;在M村,來自江蘇某地的兩戶農民種植小菜;在W村,有三戶“農民農”也是來自安徽某縣,他們不僅戶籍相同,而且種植的蔬菜的品種和結構也是一樣,都是絲瓜和萵筍。只有很少的是零星的獨門獨戶的“農民農”。顯然,異鄉異地打拼,相同地域的人群居,圖的就是相互間有個照料和關心。

2.“農民農”往往是以家庭經營的形式出現,以男性勞力為主,單個人經營的情況很少見

一般而言,相對于進入二、三產業的農民工,從事農業的整體比較效益還較低。農業種植特別是蔬菜種植,環境比較艱苦,對農業生產條件要求不是很高,主要是小規模,往往適合家庭承包經營。在家庭內部,夫妻雙方合理分工,互相協作,但一般以男性勞力為主。比如,在調研中我們發現一外來農戶在主要男性勞動力出車禍后,立馬退包。在浦東Z鎮幾個村隨機調研了10戶農民,調研結果也支持了我們的上述判斷。

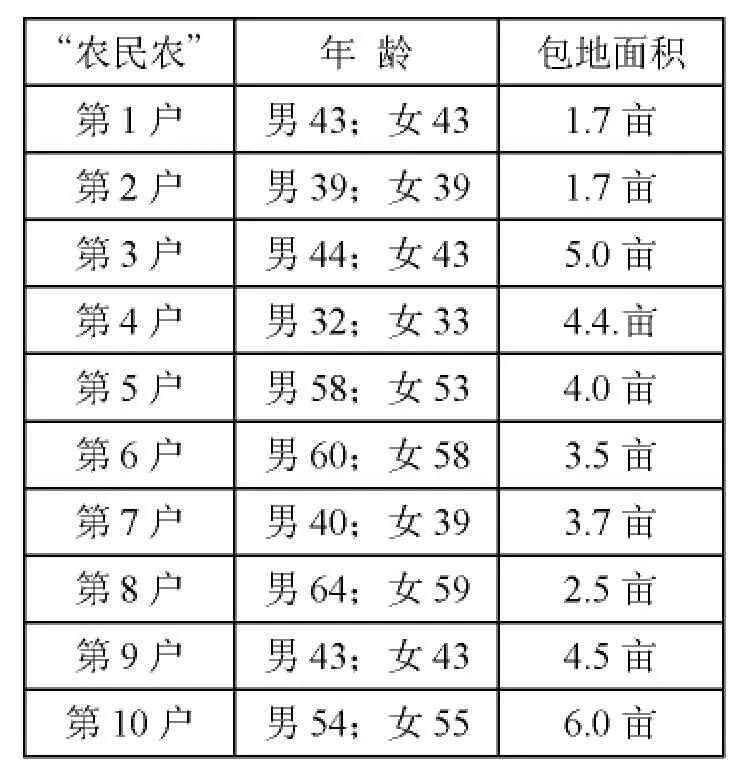

表1 浦東Z鎮隨機調研十戶“農民農”包地基本情況一覽表

3.“農民農”的進入表現出產業的替代性和時效性,與進入地的城市化進程密切相關

上海城市郊區在城市化過程中首當其沖,農民市民化進程日益加快,表現出產業轉移的梯度性。當地中、青年農民主要在二、三產業就業,為數不多的老年農民種植一些傳統植物,面積小、商品率低,主要用于自用,還有些本地中、遠郊農民規模化種植一些高效農作物,這樣就產生了本地農民在城市化過程中因產業升級而讓渡出的傳統農業或部分現代高效農業空間,為外地農民農的移入提供了條件。

通過調研,初步看來,浦東的農地主要來自于以下三個部分:一是本地農戶自己承包的土地,主要集中在村民組里。隨著土地換社保政策的不斷推進,這部分農地承包經營權逐步收歸集體所有(支配);二是隨著撤隊并村和村改居進程的加快,收回并集中在行政村的農用地;三是已征用但未開發的建設用地。

由于受制于這種城鎮化的不斷推進,外來農民租用農地的合同大都是一年一簽,蔬菜種植地一般距離城鎮較近,水稻種植地較遠。同時,隨著農地征用、開發不斷向城市外圍遷移,“農民農”也逐漸向外圍轉移,與當地的城市化發展節奏合拍。

4.“農民農”對經濟社會服務網絡的需求表現為經濟聯系的當地化和社會聯系的同鄉化趨向

“農民農”和當地最大的經濟聯系是農地的租金。為了防止拋荒和無序耕種,當地行政村和村民組一般對零星或較大塊的農地進行管理,其經濟手段主要是租金控制。為了照顧本村居民,往往在租金方面略有照顧。“農民農”日常經濟花費分為兩個部分:一部分是融入當地的經濟網絡中;一部分是由外來人員自己形成日常商品供給網絡。隨著時間的推移,兩者之間的界限不太明顯,逐漸有當地化趨向。

“農民農”和當地居民的最大區別主要表現在社會文化服務網絡的供給方面。在文化生活方面,由于他們是以家庭為主體的聚族而居形式,他們的語言、文化、生活習慣特別是衛生習慣與當地人存在較大距離,因而與當地人形成較大的隔膜,“農民農”的文化休閑、娛樂活動往往在親戚或同鄉間進行。在公共服務方面,由于“農民農”的住宿條件較差,為了節約,他們很多都是居住在大棚,條件很簡陋。從目前的制度設計和安排來看他們不可能得到住房的公共保障;在社保方面,按照現行戶籍制度,他們只能在原籍地獲得農民合作醫療和養老保障;在教育和醫療方面,他們很難融入到當地的公共服務網絡,這方面的需求主要通過不合法的地下渠道獲得滿足,顯然這些服務的質量很難得到保證。

三、“農民農”與“農民工”

作為同為外出打工的農民,“農民工”和“農民農”這一對概念之間有何內在關聯和區別值得我們作出進一步的分析。

1.“農民農”往往以中、老年家庭為主,“農民工”特別是新生代農民工則是以個體為主。在Z鎮隨機調研的10戶外來農戶(表一),皆為家庭租種方式,夫妻雙方共同經營,男性勞力承擔重體力活,女性主要忙于家庭勞務兼作為輔助性勞力。這10戶“農民農”家庭中男性平均年齡為48歲,女性為47歲;低于40歲的男性和女性分別只有兩位,受教育程度都是在初中以下,有幾戶農民農為文盲。“農民工”主要是指外出進入城鎮從事二、三產業的農民工。早期農民工幾乎都有務農經驗,但以80、90后為主體的“新生代農民工”出生后就上學,上完學后就進城打工,他們對鄉村、農業、土地、農民的記憶日漸模糊,這些人大都在18-25歲,多數沒成家,往往受職業、產業所限,以個體的方式進城打工,他們在受教育程度和對城市生活的期望值方面遠較老一代農民工要高,但吃苦耐勞方面相比老一代明顯不足。

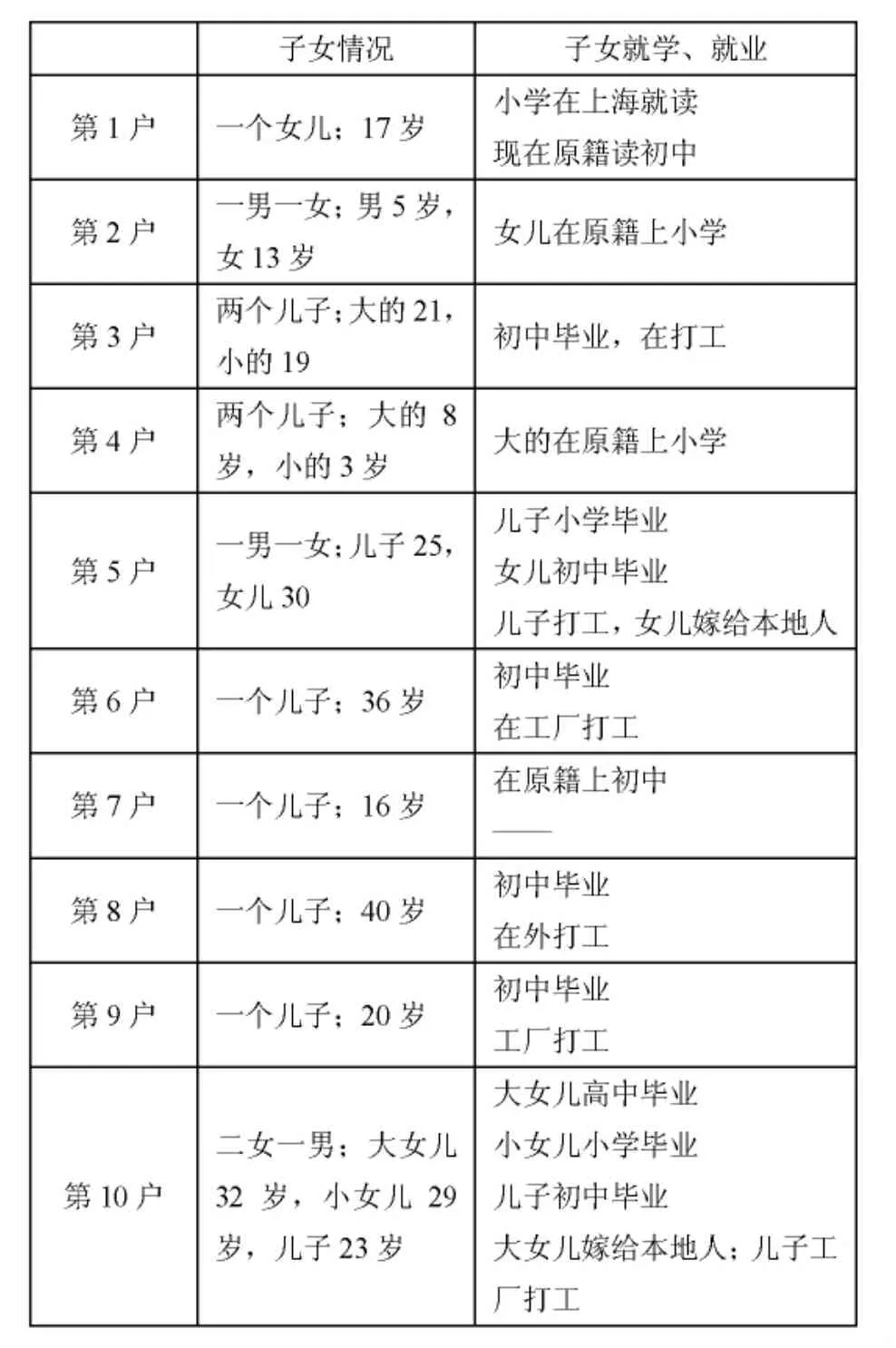

2.“農民農”家庭往往包含“農民工”,并為家庭內的“農民工”提高必要的支持網絡。大部分“農民農”家庭是以中、老年家庭為主,他們的子女往往成為“農民工”隨同前往,有的住在一起,有的分開居住,有了孫輩的老人們往往還承擔照料晚輩的義務,傳統意義上的大家庭以“農民農”為核心在城市邊緣確立了自己的生活方式。

筆者在Z鎮L村走訪兩戶“農民農”家庭。第一對夫妻來自皖北,2002年到滬,今年50歲左右,家中成員為兒子、媳婦,一個孫子和一個孫女。兒子28歲,在附近上班,月收入2000元左右,媳婦帶小孩,共承包6畝7分地,每畝地毛收入在1-1.2萬元左右/年,家庭成員都居住在田間大棚里。顯然,若沒有父母的鼎力支持,打工的小兩口一家在浦東郊區很難團圓和立足。第二戶“農民農”也是來自同一地方,共有8口人,兩個兒子,各有一個男孩和一個女孩,大兒子和媳婦在附近打工,回來居住,小兒子和媳婦在浦西親戚家幫忙種苗木花卉,包吃住,一年大概幾千元,閑時回到Z鎮團聚。與表1對應的10戶農民工家庭情況如下:

表2 浦東Z鎮隨機調研十戶“農民農”家庭情況一覽表

3.“農民農”與“農民工”反映了產業結構變遷和轉移的統一性和多樣性。產業結構主要指產業部門之間及產業部門內部的構成,產業結構重心由第一產業向二、三產業漸次轉移的過程,既表征了一個國家或地區經濟發展的不同階段和水平的高低,又反映了經濟結構升級調整的必然規律。作為國際大都市上海的郊區,存在著一定數量的“農民農”現象恰恰反映了產業結構變遷和轉移的統一性和多樣性。從統一性來看,上海郊區也必須服從產業變遷升級的規律。近年來,上海的產業結構不斷優化,第一產業的產值、就業人數不斷降低,城市化率不斷提高,零星地塊種植農作物已越來越不具有經濟效益優勢,但其現實的經濟價值如何體現,這從位移補缺的“農民農”那里得到了很好的詮釋和響應;從多樣性來看,由于轉型中國的特殊性,往往在同一空間存在高度發達的產業和落后的產業并存的現象,整個產業結構的轉換和升級有著鮮明的時代特性,表現為不平衡性和多樣性,從這個角度看,一定數量勞動密集型行業的農民工的存在正是反映了時代變遷過程中的多樣性特征。

“農民農”與“農民工”在家庭內部的組合一方面體現了“暫時性移民家庭”在經濟上的效益和效率,另一方面也反映了其社會服務的效能,其未來發展趨勢如何,對沿海其他地區、中西部地區有何啟示和借鑒作用,值得進一步的觀察和研究。

4.“農民農”與“農民工”的轉換。“農民農”向“農民工”的轉換可從以下三個層面進行考察:一是從農民到農民工。一般而言,農民工主要包括兩部分人,一部分是外出進入城鎮從事二、三產業的離土又離鄉的農村勞動力,這當中有人出省或市,主要聚集在沿海發達城市地區如長三角和珠三角等;一部分是在本地二、三企業就業的離土不離鄉的農村勞動力,隨著城鎮化進程的不斷深入,這部分人很多成為小城鎮居民,從發展角度看,新生代農民工在農民工中逐漸成為主導。二是從農民到農民農。同樣的邏輯,農民農也主要包括兩部分人,一部分是在本地承租其他農戶或集體的農地從事農業生產;一部分是外出進入城鎮或其他農區承租農地從事農業生產。如上文所考察和分析的,這部分往往是以家庭為單位。

三是從“農民農”到“農民工”。根據表2,農民農家庭的子女大都是新生代農民工,受惠于家庭的照顧,相對于獨自打拼的農民工,他們能較好地融入到了當地生活中,有些女孩甚至嫁給當地人,成為新上海人,如表2中,10戶“農民農”中有2戶女兒通過婚姻關系融入當地社會。根據我們的調研,“農民農”也認為,他們出外從事辛勤的農務,目的主要使其子女,主要是二代農民工有個好的歸宿。但問他們是否愿意讓其子女從事“農民農”行業,他們大都持否定態度,因為該行業技術含量低,勞動環境差,居住條件不好,還是希望他們的子女從事一些技術含量高,待遇高的一些行業,如果農業種植的效益、效率高,小孩也愿意,他們也不排斥子女進入這個行業。顯然,“農民農”的代際替換要遠遜于向農民工的轉移。即使在家庭內部,經濟利益的理性原則充分體現。

四、結語及討論

作為我國改革開放條件下城鎮化進程的客觀存在,“農民農”現象可能要長時間存在,其對所在地的經濟、社會政策有何實質性影響,其自身未來走勢如何無疑值得我們進一步討論。

1.地方治理的整體性思維。一段時間以來針對外來“農民工”、“農民農”,學界曾有“經濟上吸納,社會上排斥”的判斷。地方向外來人員開放的往往是本地人不屑或不愿從事的行業,而對背井離鄉的“農民農”、“農民工”來說卻是市場競爭充分、激烈的領域,其勞動力價格一般是由市場機制決定,缺乏體制和地方政策的保護,其用工靈活性得到充分體現、在給市民提供便利降低商業服務行業的成本的同時,也對本地的資源環境、基本公共服務和日常社會管理帶來巨大的壓力,從而引發了縮減低端行業、降低低端勞動力的呼聲;而對具有穩定職業和收入、擁有合法所有權的住房、連續居住并繳納社會保險金達到一定年限的外來人員則采取不同的社會管理模式,即所謂“經濟上控制、社會上分治”。從地方治理的角度看,未必沒有一定的道理,但是在城鄉一體化、對內開放和對外開放同等重要的背景下,把所謂低端的“農民工”像割盲腸一樣弄掉可能不是個辦法。設想一下如果各地都采取這樣的措施,那么低端產業的農民工何去何從呢?因此整體性通盤考慮所謂低端產業的低端就業問題可能需要整體性和系統性思維,讓有條件的農民工(農)留得住,讓沒條件的農民工(農)回得去,可能需要國家和地方政府兩個層面的通力協作。

2.要關注對城市化展開的新形式——異地城市化的認識。一段時間以來,中國的城市化水平滯后于工業化進程已成為政府和學界的共識,隨著中國改革開放的不斷推進和深入,以農民工為行動主體的新一代產業勞動力在沿海地區、以及其他地區繼續推進著這一工業化進程,甚至某些從事農業的“農民農”也進入到城市領地,在促使所在地快速城市化的同時,他們往往被貼上外來人員的標簽。反觀他們的原籍地,大批農民工的流出,導致大量的空心村、鎮的存在,城市也相對蕭條。我的地盤,我不想做主,放棄;他人的地盤,我做不了主,卻想留下,以致形成空間和人口城市化不均衡的局面。但深入的研究,我們會發現,從全國范圍來看,產業的發展和人口的投入實質上是相對稱的,只不過展開的地域空間不同而已,我們用“異地城市化”概括這一現象,以此為線索,我們會發現國家轉移支付的背后,有其合理性但更有許多值得繼續改進的地方,如何使得異地城市化轉向可持續的穩定城市化,亟待進一步探索和分析。

3.“農民農”現象進一步凸顯了社會管理和服務的重要性、必要性和緊迫性。切斷充滿潛規則的地下網絡的供應鏈是城鄉統籌的基礎性工作,從“唯管理、管理為主”、“管理、服務并重”,到“服務為主、管理為輔”,詬病多年的“城鄉二元結構”在逐漸破解的同時,在某些局部不斷翻新甚至有不斷擴大之趨勢,特別是因外來人口進入所導致的本地人與外來人員的新二元結構問題,以及因外來農民工(農民農)在城鄉結合部的近、中、遠郊的介入所形成的復合型二元結構問題。①如本文中所涉及的“農民農”,從產業角度來看,他們處在產業鏈的低端,但從重要性方面來看,他們從事的是城市民眾的日常蔬菜供應這些至關重要的基礎環節,他們的社會文化公共服務長期游離于當地的正規部門,既不利于他們素質的提升,也不利于本地整體效能的提高,由于某些公共需求的剛性,他們只有服從于潛規則,獲取一些劣質的服務,長此以往,譬如食品安全問題、外來人口犯罪問題、環境破壞問題,無許可證的地下診所和地下教育等問題就會沉渣泛起,新二元結構有進一步固化的危險,這是不利于和諧社會的構建的。因此從傳統二元、新二元,到復合型二元,實際上反映了城市化進程中的多元——多種利益群體向政策的一元化方向轉移的趨勢,這一漸近線正在不斷逼近城鄉一體化目標。

“Migrant Peasants”:A New Problem Field in Urbanization—A Case Study of the Suburb of Shanghai

XIJianwu

“Migrant peasants”,as contrasted with“migrant workers”,means those peasants who left hometown working in the suburbs of city for agriculture.The recent investigation find that“Migrant peasants”is not an isolated phenomenon,which is closely relative to“migrant workers”.The first is that it has the economy function with supplement;the second is to provide the function with family supporting;the third is to strengthen the effect of node.facing with the problem that city how to be harmony with the nonnative personnel,the study on“Migrant peasants”is of certain theoretical and practical significance.

migrant peasants,migrantworkers,social supporting network,harmony and coexistence

奚建武,博士,華東理工大學馬克思主義學院副教授,華東理工大學城鄉發展研究中心城鎮化所所長。

C922

A

1008-7672(2011)03-0084-07

肖舟)