一次西南熱低壓形成過程的數值試驗和分析

楊 靜,雷 云

(1.貴州省氣象臺,貴州 貴陽 550002;2.貴州省氣象局,貴州 貴陽 550002)

一次西南熱低壓形成過程的數值試驗和分析

楊 靜1,雷 云2

(1.貴州省氣象臺,貴州 貴陽 550002;2.貴州省氣象局,貴州 貴陽 550002)

該文以2003年3月29-4月1日的一次典型熱低壓過程為例,通過數值模擬,得到了與實況基本一致的結果。進一步利用數值模擬場,對熱低壓的發生發展進行了分析。結果顯示,西南熱低壓生成時水平流場表現為明顯的氣旋性輻合流場,低壓環流中心軸線隨高度的變化基本上是垂直的;低壓生成后,基本是在原地發展并且是從地面向低空逐漸發展起來的;低壓在生成發展過程中都是強的正相對渦度,相對濕度較低,是暖性的。文中還進行了不同的數值試驗,通過敏感性試驗探討了西南熱低壓的形成原因。

西南熱低壓;形成過程;數值模擬

1 引言

春季在青藏高原東側的云、貴、川三省交界處常有一個閉合的暖性低壓,是影響西南地區的一種重要天氣系統。朱乾根等將西南地區出現的熱低壓歸屬為地方性熱低壓[1],并對其產生的天氣做了介紹。一直以來國內外研究者對熱低壓系統的研究較少,主要的研究內容集中于熱帶地區的熱低壓。丁一匯研究員指出[2]熱低壓與季風活動有關系,非洲和亞洲西部季風的潮濕西南氣流位于沙漠熱低壓帶之南,熱低壓與沙漠動力學有密切關系。ERIC A.SMITH[3]對阿拉伯熱低壓的內部結構特征和熱量交換進行了研究。Blake D W[4]等研究了1979年夏季風期間沙特阿拉伯熱低壓的特征,結果證實了熱低壓的混合層比較厚,熱低壓的低層熱對流很強,L.M.LESLIE[5]對澳大利亞夏季的熱低壓進行了數值模擬,不同的地面熱平衡方案在模式中運用,以便提高對熱低壓的預報能力。西南熱低壓是一種地方性低壓,過去對其結構特征還沒有做過詳細的研究,對熱低壓的形成原因也不甚清楚。數值模擬是研究大氣動力學的主要方法之一,利用數值模擬來討論各種物理過程、初始環境場和地形對系統的發生、發展過程的作用是一種有效的方法。本文利用新一代中尺度數值預報WRF模式,模擬了一次典型的西南熱低壓的形成過程,并進行了多個敏感性試驗,以探討熱低壓的形成原因。

2 熱低壓天氣過程簡述

本文以2003年3月29日-4月1日的一次西南熱低壓過程作為模擬和試驗個例。29日14時(北京時,下同)在四川東南部的敘永(105°26'E,28°10'N)出現閉合等壓線,中心氣壓為994.0 hPa,熱低壓系統開始生成。隨著熱低壓的發展,熱低壓范圍不斷增大,地面氣壓降低,向北發展,30日14時四川大部、貴州中部和北部,地面氣壓降到1 000 hPa以下,低壓中心位于 106°E、30°N附近,中心氣壓降至994.6 hPa。31日,地面熱低壓向南發展,中心逐漸南壓到30°N以南。熱低壓控制地區為晴到多云天氣。31日夜間,熱低壓北界南壓到32°N附近,中心位于四川東南部—重慶,此后受冷空氣影響,地面熱低壓減弱,夜間四川北部出現陣性降水,4月1日冷鋒進入四川,熱低壓北界南退到貴州,午后川南出現大片雷雨區,傍晚開始熱低壓繼續減弱南退,自北向南影響貴州。1日夜間熱低壓消亡。

本文只討論第一時段3月29日08時-3月31日08時西南熱低壓的形成初期和成熟期。

3 方案簡介及檢驗

3.1 計算方案及資料說明

本文采用雙向嵌套網格對這次過程進行模擬研究。模式區域在垂直方向分35層,兩重區域的水平格點數分別為:粗網格d01格點數為80×80,水平格距為45 km;細網格d02格點數為121×136,相應的水平格距為15 km。采用分辨率為1°×1°,時間間隔為6h的NCEP實時分析資料作為背景場。由于整個過程持續時間長,控制試驗僅模擬熱低壓的形成過程,模擬時間為2003年3月29日08時-3月31日08時,每3 h輸出一次。控制試驗物理過程方案為:微物理過程采用WSM 3-class簡單冰相方案,長波輻射為rrtm方案,短波輻射為Duddard方案,邊界層為YSU方案,積云參數化方案為new Eta方案。

為了討論地形和輻射作用對熱低壓生成發展的影響,利用WRF模式進行了4種試驗,方案如表1所示。

表1 模式試驗方案

3.2 控制試驗模擬結果檢驗

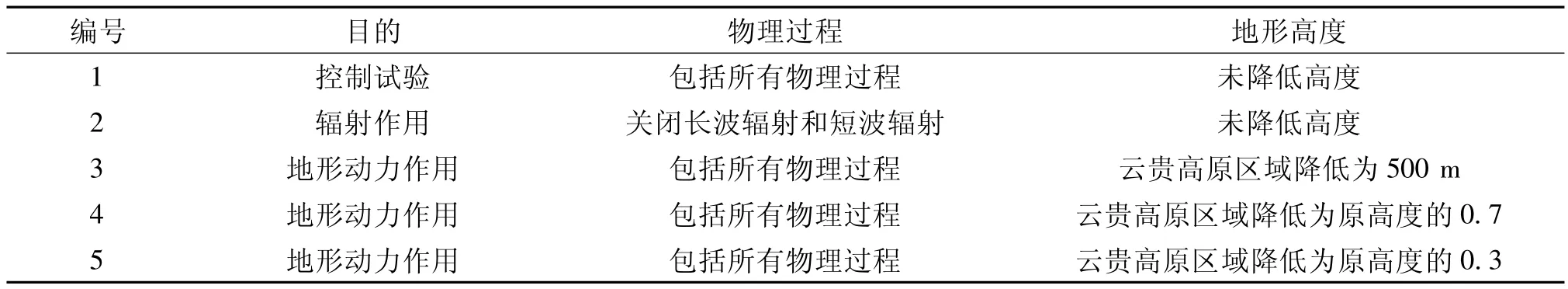

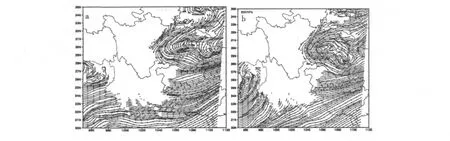

由于3月29日08時-3月31日08時西南區域天氣晴好,無降水,而研究對象是地面低壓,故用海平面氣壓場進行模式檢驗。通過與客觀分析的實況海平面氣壓場的比較,可以看到模式成功模擬出了西南地區的地面熱低壓。積分24 h內,模擬出的低壓強度同實況基本一致,低壓范圍也同實況非常一致,只是模擬出的低壓中心比實況稍微偏北(圖1)。模式積分的后24 h,模擬的低壓位置和范圍同實況基本一致,模擬的低壓強度比實況弱6 hPa(圖略)。通過對比表明,WRF模式模擬出了此次地面熱低壓,其位置和強度與實況基本一致。利用中尺度模式模擬此次熱低壓過程是可行的,可以利用模擬結果進一步分析。

圖1 2003-03-30 T 08(北京時)海平面氣壓場比較a:客觀分析場,b:模式積分24h(細網格)(單位:hPa)

4 西南熱低壓發生發展的模擬分析

4.1 水平風場變化和垂直結構

地面觀測表明,西南熱低壓生成時水平流場表現為明顯的氣旋性輻合流場,水平半徑約為100 km,29日14時低壓位于川中,20時低壓繼續發展,低壓中心位于29°N、105°E附近。從模擬結果來看,積分12 h 900 hPa上空開始出現氣旋性環流,低壓中心位于29°N、105°E附近,模擬的低壓中心生成位置同實況較為一致。進一步利用模擬場分析,積分15 h,950-750 hPa的上空開始出現氣旋性環流。由此推斷低壓生成初期垂直伸展范圍達2 700 m。隨著低壓的進一步發展,積分27 h低壓頂伸展到達700 hPa的中空。低壓環流中心軸線基本垂直(圖2)。西南熱低壓四周的水平風速比較均勻(圖略)。低壓南側和東側是來自印度地區的西南季風或越赤道氣流轉變的西南季風。可見此次熱低壓過程垂直伸展到700 hPa,低壓中心基本是垂直向上發展。

由模擬的西南熱低壓環境風垂直切變圖(圖3)可以看到,低壓中心處于環境風垂直切變零線附近。低壓剛生成時,在低壓中心南北兩側的緯向風垂直切變大小基本相等,西側的經向風垂直切變較大,而在低壓東側經向風的垂直切變較小,在低壓生成時,低壓中心略向偏東方向移動。低壓繼續發展,零線位置少動,零線附近的正負差值趨于相等,因此低壓基本是在原地發展。

4.2 渦散場發展變化

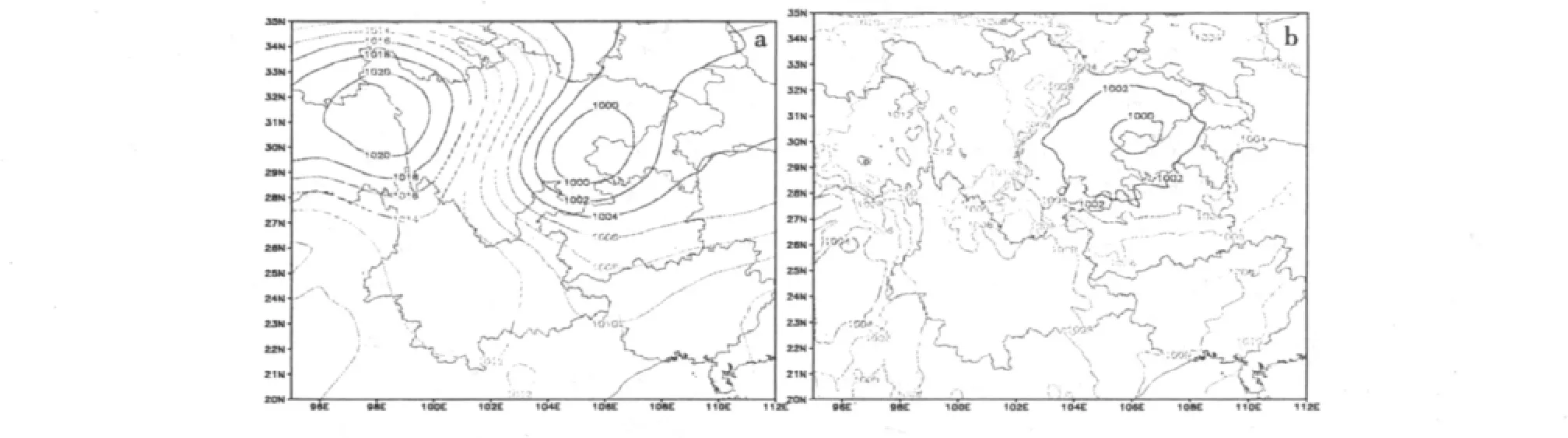

圖4 是沿熱低壓生成中心(29°N、105°E)的渦散場時間變化圖。熱低壓在生成發展過程中,都是強的正相對渦度,且正相對渦度伸展到對流層頂。地面熱低壓生成后,正相對渦度隨時間增強,當950 hPa上空出現低壓環流時(積分15 h)正相對渦度在850 hPa上空達到最大,29日夜間正相對渦度隨時間減小,30日午后正渦度又開始增強,最大中心在800 hPa,這與熱低壓夜間減弱、白天特別是午后加強的日變化觀測事實相一致。從散度隨時間的變化可以看到在積分12 h,邊界層輻合最強,此時熱低壓恰處于發展階段。

4.3 溫濕場發展變化

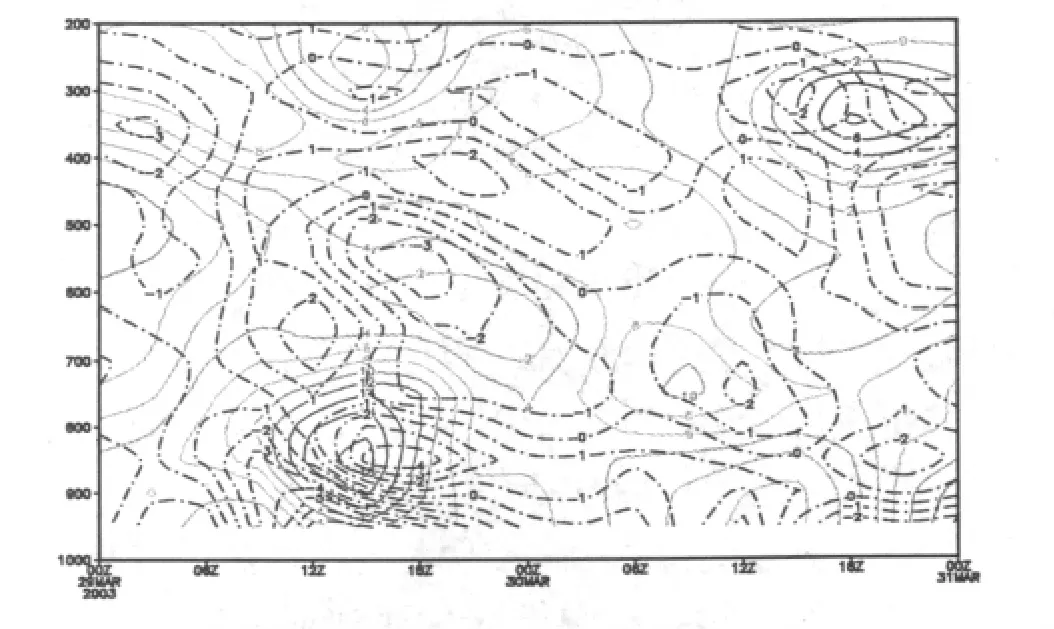

由低壓中心相對濕度和溫度距平隨時間的變化圖(圖5)可以看到,白天相對濕度較低,特別是在近地面層,相對濕度低于60%,空氣較干燥,夜間相對濕度雖有所增加,也僅達到70%。低壓生成時,可以清楚的看到是暖心結構,暖中心位于850 hPa附近,溫度正距平達3℃,高空是冷心結構,夜間近地面層變為負距平,這從另一方面反映出熱低壓的日變化特征。

圖4 模擬的沿低壓中心(29°N、105°E)的渦度(實線,單位:10-5s-1)和散度(虛線,單位:10-5s-1)隨時間的變化

圖5 模擬的沿低壓中心(29°N、105°E)相對濕度

5 西南熱低壓形成原因的可能性探討

5.1 南支槽的作用

這次地面熱低壓生成、發展期間,孟灣有南支槽穩定維持,槽前的西南氣流和槽前輻散,在向東傳播過程中,受云貴高原東部的低洼地形的作用,造成了局地的降壓和低層的輻合上升,西南氣流帶來局地的暖平流,有利于地面低壓的生成。圖6是模式積分12 h和30 h的500 hPa風場和暖平流。95°E的南支槽較為穩定,槽前的西南氣流不斷的給西南地區帶來較強的暖平流。850 hPa在西南地區也有明顯的暖平流作用(圖略)。

5.2 輻射對低壓生成的作用

利用數值模式,在物理過程中關閉了長波輻射和短波輻射(方案2),模擬結果顯示,方案2也能模擬出地面熱低壓,地面低壓的強度和位置與控制試驗接近。試驗2模擬顯示低壓的伸展高度也能到達750 hPa,但低壓向上伸展的時間試驗2比控制試驗要晚。850 hPa上空,控制試驗在積分15 h后出現低壓環流,試驗2是在積分18 h后出現低壓環流,積分45 h后,試驗2中低壓環流開始減弱,并東移,積分48 h,減弱為東西向切變線;而控制試驗仍在原地維持低壓環流。控制試驗中750 hPa在積分12 h后出現低壓環流,而試驗2在積分27 h后才出現低壓環流,試驗2比控制試驗晚了15 h。與850 hPa的情況相同,750 hPa試驗2在積分后期低壓東移減弱,而控制試驗繼續在原地發展。

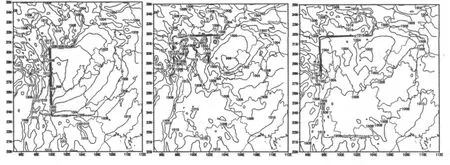

圖6 模擬的500 hPa風場和溫度平流(實線,單位:10-5s-2)a:積分12 h;b:積分30 h

試驗2表明模式中關閉輻射與否對熱低壓的生成影響很小。輻射對熱低壓的生成時所起作用不明顯。在熱低壓生成初期,與熱力因素相比,對其形成起主要作用的是特殊地形的動力作用。但熱低壓的強度、伸展高度、發展和維持與輻射有重要關系。在其發展和維持階段,太陽輻射和大氣輻射為系統提供了能量,使其得以維持和發展。這是因為大氣中某一氣層的氣體吸收來自地表面及其下層大氣放射的輻射,通過每一氣層的吸收和發射作用,來自地表面和下層大氣的輻射逐層向上傳輸。地面低壓生成后,從大氣和太陽中吸收輻射能量,能夠向上空發展,并得以維持。因此,輻射有利于低壓的進一步發展和維持。

5.3 地形對低壓生成的作用

圖7 積分48h 850 hPa流場a:方案2;b:控制試驗

西南地區地處青藏高原東部,具有特殊的地形特點,包括了四川盆地和云貴高原,地形切割強烈、波狀起伏、差異大。海拔從3 000~100 m左右。特殊的地形因子,對低壓的形成起著重要的作用。前面分析指出,本次系統低壓中心位于四川盆地南部(其海拔高度在800 m以下),由于青藏高原的存在,氣流過山,氣壓下降,容易形成氣旋。那么,除了青藏高原外,云貴高原地形是否對低壓的生成有貢獻呢?為此,設計了3個敏感性試驗。試驗3將模式中川西高原和云貴高原的大部地區地形高度降為500 m,與四川盆地海拔高度相同,其它物理過程同控制試驗。這樣,原本海拔為1 500 m以上的云貴高原西部和川西高原變為500 m,從青藏高原向東就成為了大范圍的盆地。試驗4和試驗5同樣也是使西南地區的地形一定程度降低。試驗4中地形降低后,貴州中東部大部地區地形高度降低為500 m,西部地形為1 000~1 500 m,四川東部和云南中東部地形也有一定降低;試驗5中地形降低后,貴州、重慶、四川東部都變為盆地,地形高度低于500 m,云南地形有較大程度降低,云貴高原消失。

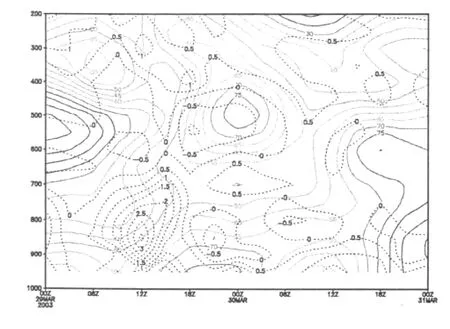

圖8 積分33 h的海平面氣壓(單位:hPa)a:試驗3,b:試驗4,c試驗5

從試驗3的結果來看,當西南地區大部地形降為500 m時后,西南地區仍有地面低壓生成,其生成時間與控制試驗一致,但低壓的位置與控制試驗就有很大的差異。控制試驗中熱低壓是在四川東南部生成、發展,最終控制云貴渝大部地區,低壓中心是在重慶和貴州之間。試驗3地面低壓生成的位置向西南移動到了102°E、28°N,處于青藏高原向盆地過渡,及其云南西部的高原向盆地過渡的地方。低壓位置的移動表明,云貴高原的地形阻擋,使得地面熱低壓能夠在川東南、重慶到貴州北部的地方生成和發展能到達750 hPa,但積分24 h后,750 hPa上空才出現低壓環流,維持較短時間后,低壓環流消失,積分30 h后轉為繞過高原的偏西北氣流,850 hPa上空在積分21 h后出現低壓環流,積分33 h后,低壓環流消失。試驗4設計為西南地區大部地形高度降為原來的0.7,試驗結果顯示積分6 h后地面低壓生成,低壓中心位置在105°E、30°N,低壓強度和范圍與控制試驗差異不大,850 hPa在積分18 h后出現低壓環流,750 hPa在積分36 h后出現低壓環流,低壓環流出現的時間比控制試驗晚3 h,但生成的地點位于川北,比控制試驗偏北2個緯度左右。試驗5設計為西南地區大部地形高度降為原來的0.3,地形高度更低,結果顯示在積分9 h后西南地區地面出現低壓,中心位置在104°E、31°N,此低壓僅維持6 h就消失了,該低壓很淺薄,僅出現在近地面,850 hPa上空沒有出現低壓環流,到積分30 h的時候,在104°E、31°N附近又出現了低壓,出現地點是地形改變后的高原向低洼地帶過渡的地方,這個低壓可能是由地形引起的渦旋。試驗5的結果明顯與試驗3和試驗4有很大差異。綜上所述,試驗3和試驗4在低壓的生成時間上與控制試驗比較一致,但低壓的生成地點與控制試驗比較有差異;試驗3和試驗4在低壓的發展高度和時間上與控制試驗有差異;伸展高度上都與控制試驗有較大差異。地形敏感性試驗表明,云貴高原的地形和高度對低壓的生成以及低壓的維持和發展起著重要作用。這可能是因為如果沒有云貴高原的阻擋,低壓南側的西南氣流過強,無法形成氣旋性環流。

6 小結

①西南熱低壓生成時水平流場表現為明顯的氣旋性輻合流場,低壓環流中心軸線隨高度的變化基本垂直。低壓生成后,在原地發展,并且是從地面向低空逐漸發展起來的。低壓在生成發展過程中都是強的正相對渦度,正相對渦度也有日變化,白天相對渦度隨時間加強,夜間減弱。

②熱低壓控制下,地面相對濕度較低,呈暖心結構。

③南支槽前的西南氣流和槽前輻散,在向東傳播過程中,受云貴高原的地形阻擋,造成了局地的增溫降壓和低層的輻合上升,西南氣流帶來局地的暖平流,引起地面的降壓,有利于熱低壓的生成。

④關閉輻射方案的敏感性試驗表明,熱低壓的強度、伸展高度、發展和維持與太陽輻射有重要關系。

⑤地形敏感性試驗表明,云貴高原的地形阻擋和特定的地形高度,使得地面熱低壓能夠在西南地區生成和發展起來,并得以維持。

[1] 朱乾根,林錦瑞,壽紹文,等.天氣學原理和方法(第三版)[M]. 北京:氣象出版社,2000:106-133,370-372.

[2] 丁一匯.高等天氣學(第二版)[M].北京:氣象出版社,2005:233-235,278-294.

[3] ERIC A.SMITH,The Structure of the Arabian Heat Low.Part Π:Bulk Tropospheric Heat Budget and Implications,MONTHLY WEATHER REVIEW,1986,114:1084-1102.

[4] Blake D W,T N Krishnamurti,S V Low-Nam,J S Fein.Heat Low Over the Saudi Arabian Desert During May 1979(Summer MONEX).Mon.Wea.Rev.,1983,111:1759-1775.

[5] L.M.LESLIE,Numerical Modeling of the Summer Heat Low over Australia,JOURNAL OF APPLIED METEOROLOGY,1980,19:381-387.

[6] 諸月琴,高秋莎,等.西南熱低壓填塞的暴雨預報[J].貴州氣象,1994,18(2):5-12.

[7] 陳忠明,寥強,等.一次強烈發展西南低渦的中尺度結構分析[J]. 應用氣象學報,1998,9(3):273-282.

[8] 段麗.北部灣低壓向熱帶風暴發展的時空結構分析[J].氣象,2000,23(6):44-48.

[9] 盧敬華.西南低渦概論[M].北京:氣象出版社,1986:166-167.

[10] 鄒波,陳忠明.一次西南低渦發生發展的中尺度診斷[J]. 高原氣象,2000,19(2):141-149.

[11] 孔期,等.一次引發南亞大暴雨的季風低壓結構、渦度與水汽收支分析[J]. 氣候與環境研究,2005,10(3):526-542.

[12] 陳忠明,閔文彬,等.西南低渦研究的一些新進展[J].高原氣象,2004,23(增刊):1-5.

[13] 梁必騏,鄒美恩,等.南海季風低壓的活動和結構特征[J]. 熱帶海洋,1985,4(4):60-67.

A Numerical Test and Analysis on the Forming Process of the Southwest Heat Low Pressure

YANG Jing1,LEI Yun2

(1 Guizhou Meteorological Observatory,Guiyang 550002;

2.Guizhou Meteorological Bureau,Guiyang 550002)

Taking a typical southwest heat low from 29th Mar.to 1st Apr.as a case study,through numerical experiment,a successful stimulated low is gotten for better understand of the southwest heat low.The results show that horizontal flow field is cyclonic convergence when the southwest heat low forming.The central axis of heat low is vertical with the change of height.The heat low develop in local place.There is strong positive vorticity and low relative humidity during the process of development.Southwest heat low is warm low.The different numerical experiments are carried out.The forming reason of southwest heat low is explored based on sensitivity experiments.

southwest heat low;forming process;numerical stimulated experiment

P435

A

1003-6598(2011)03-0001-06

2011-02-25

楊靜(1978-),女,工程師,主要從事短期天氣預報工作。

*資助課題:中國氣象局氣象新技術推廣項目預報員專項(CMAT2006Y11)。