城市正規就業與非正規就業收入差距及影響因素貢獻——基于收入不平等的分解

屈小博

(中國社會科學院人口與勞動經濟研究所,北京 100732)

一、引 言

發展中國家的勞動力從農村向城市、從欠發達地區向發達地區遷移導致了勞動分工變化,城鎮勞動力從事收入和社會保障相對較高的工作,農村勞動力從事收入和社會保障相對較低的工作[1],而工業化水平及剩余勞動力是促使發展中國家非正規就業出現和迅速增長的根源[2]。國際勞工組織(ILO,1972)關于肯尼亞的就業報告被廣泛認為是關于非正規部門的最早研究[3]。根據國際勞工組織公布的數據,非正規就業在“亞洲”已經擴大到非農就業的65%[4]。從20世紀90年代以來,中國城鎮就業增長主要是以非正規的形式發生[5]。因為統計數據的缺乏,很難準確地度量中國非正規就業的實際規模,ILO尚未把中國充分納入其分析范圍。但根據ILO的統計口徑,除了個體、私營的從業人員外,還應包括城鎮總就業人數減去正規就業職工 (含傳統正規部門與新興正規部門)、其他單位從業人員之后的剩余就業人員。胡鞍鋼、趙黎 (2006)根據中國官方公布的數據測算出非正規就業在市場化改革時期就已不容忽視[6]。

有關中國非正規就業的研究主要集中于勞動力市場分割、就業增長及社會學領域。相關實證研究較少,代表性的有吳要武、蔡(2006)利用勞動部2002年66個城市“就業與社會保障”抽樣調查數據,測算2002年城鎮非正規就業規模已超過1.2億。從個人特征看,非正規就業者的受教育水平顯著低于正規就業者[7]。吳要武 (2009)使用2005年1%人口普查數據實證研究得出,隨著經濟發展水平的提高,勞動力市場的非正規化會自動下降,這意味著促進勞動力市場正規化并不是一個恰當的政策目標[8]。

從經濟轉型的角度來看,就業差別與收入差距的關系、收入差距狀況如何?這些都是值得關注和研究的重要問題。本文研究目的是分析中國城市正規與非正規就業之間的工資收入差距及來源。從收入的角度看,兩類就業者之間工資收入差距的主要影響因素及趨勢如何?對這些問題的實證研究有助于回答非正規就業在促進就業的同時能否有效縮小就業者之間的收入差距、個人特征相同的就業者由于就業差別而導致的收入差異是否存在明顯的差異以及這種差異的變化趨勢如何?這些對如何處理勞動力市場的正規性與靈活性有重要的政策啟示。

二、數據來源及統計描述

目前能用于研究中國收入差距的微觀數據來源非常少,可從時間序列縱向考察的就更少。比較有代表性的是CHIP項目1995和2002年的兩輪調查數據[9]。本文使用中國健康與營養調查 (CHNS)的住戶數據,該調查是美國北卡羅萊納大學人口中心、營養與食品衛生學研究所同中國預防醫藥學會聯合發起的。到目前為止,已在遼寧、黑龍江、江蘇、山東、河南、湖北、湖南、廣西、貴州9個省進行了七輪調查,即1989、1991、1993、1997、2000、2004和2006年。

CHNS調查始于1989年,采用多階段分層隨機整群抽樣調查。CHNS數據包括個人、家庭和社區。個人調查包括18歲以上家庭成員的人口學資料、工作及健康情況等。CHNS調查包括城市和農村兩類調查點,本文只選取城市調查數據。由于CHNS數據最早是為調查中國居民健康和營養情況而設計的,因而運用此數據研究勞動力市場問題時會有一定的局限性。但CHNS數據也具有自身的優勢。首先,該數據具有較長的時間跨度,這就為分析中國城鎮就業及相關情況隨時間的變化提供了有利的機會。其次,該數據提供了詳盡的家庭、人口學等特征,便于我們分析這些特征對正規與非正規就業收入差距的影響。

根據ILO(2002)的界定和CHNS數據所能提供的識別指標,采用CHNS調查問卷中“你在此職業中的地位是什么?”來識別正規和非正規就業。本文對非正規就業定義為個體、私營企業雇員(20人以下規模)、自營勞動者、正規就業部門中的臨時工以及有工資收入的家庭幫工。由于1989、1991和1993年與后四年的數據在一些重要變量上的劃分標準不同 (如就業者在工作中的地位),故本文只選取了1997、2000、2004、2006年的樣本數據。另外,由于1997年的調查中沒有包括遼寧省,為了使樣本在各調查年份之間保持一致性,本文剔除了遼寧省樣本。

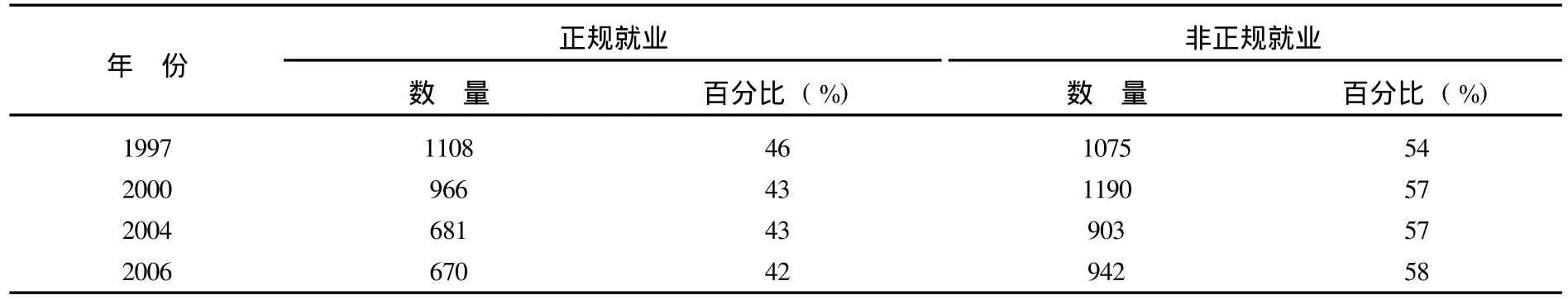

表1 1997-2006年正規與非正規就業勞動者數量分布 (CHNS)

由表1可見,1997年非正規就業的勞動者數量已經超過了正規就業者數量,在隨后三個調查年份中也是非正規就業比重高于正規就業14-16個百分點,非正規就業比重在時間上沒有呈現明顯增加的趨勢,這可能是由于CHNS調查中農民工樣本偏低,因為這一時期農民工既是城鎮非農就業增加的主體,也是非正規就業的主體。

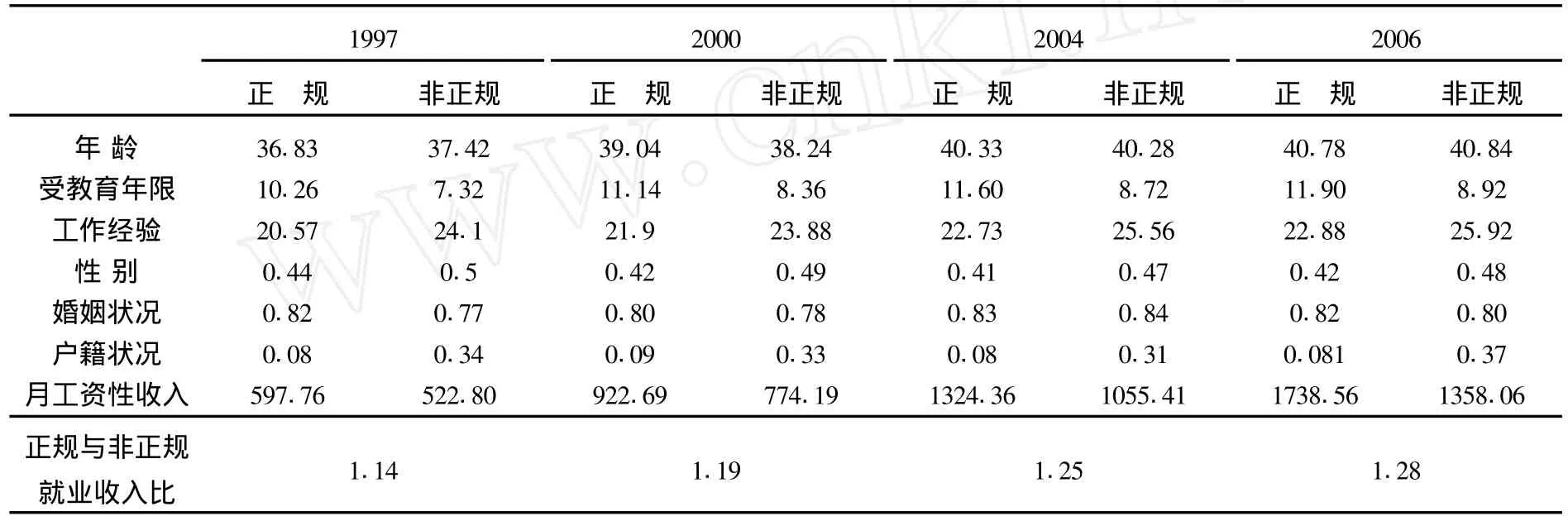

由表2可見:(1)非正規就業的勞動者中女性的比例高于正規就業者;(2)無論正規就業者還是非正規就業者,就業者的整體受教育水平均有了很大提高,受教育年限呈逐漸增加的趨勢。1997 -2006年,正規就業者受教育水平明顯高于非正規就業者;(3)已婚、年齡等個人特征在正規和非正規就業者之間的差別和波動幅度較小;(4)戶籍狀況的統計結果表明,非正規就業者中農村戶籍的比例遠遠高于正規就業者,這說明農民工在非正規就業者群體中占較大比重。

表2 1997-2004年正規與非正規就業者工資收入及相關特征的統計描述 (CHNS) 單位:%;元

CHNS調查中對城市調查點的住戶個人收入數據包括工資、實物性收入和獎金、補貼等指標。本文采用個人月平均工資收入作為收入差距的衡量指標,工資性收入為工資、實物性收入和獎金、補貼的總和,月平均工資收入等于年工資性收入除以實際工作月數得到。表2顯示正規就業者與非正規就業者的絕對收入差距有擴大趨勢,月平均工資收入比率在1997-2006年分別為1.14、1.19、1.25和1.28。需要說明的是,月工資收入統計結果以及下文的回歸與分解均沒有經過地區價格指數調整,因為缺乏相應調查城市的價格指數,用各省價格指數調整偏差太大。

三、正規與非正規就業的收入差距及影響因素分解

為了分析城市正規就業與非正規就業工資收入差距的變化情況及原因,本文首先對城市就業者按照正規和非正規就業類別分組。這種分組分解收入差距的方法被稱為不平等的水平分解,將總樣本按一個范疇分成若干組。它往往使用泰爾第二指數來進行測量[10],而不采用常用的基尼系數來衡量,其原因是“Gini系數是組不一致的”。

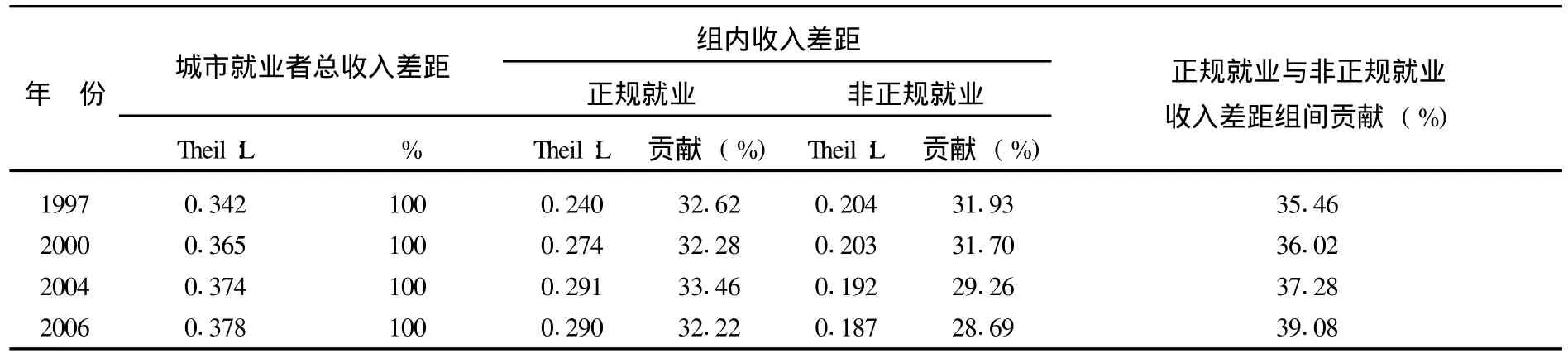

表3 城市就業者按正規、非正規分組的泰爾第二指數分解 (CHNS)

由表3泰爾第二指數的分解結果可見:第一,1997-2006年城市就業者總的收入差距呈上升的趨勢,但沒有出現急劇擴大的現象,這與李實 (2009)的結論相近,城市內部的收入差距變化并沒有出現人們想象的那樣急劇增大[9];第二,城市就業者總的收入差距變化與正規和非正規就業的組間差距貢獻變化相一致,城市就業者總的工資收入差距的增幅主要來自于正規就業與非正規就業的組間收入差距,1997-2006年組間差距的貢獻分別為35.46%、36.02%、37.28%、39.08%;第三, 1997-2006年組間差距貢獻分別大于正規就業的組內收入差距貢獻和非正規就業的組內收入差距貢獻,并且組內收入差距的變化小于組間收入差距變化。

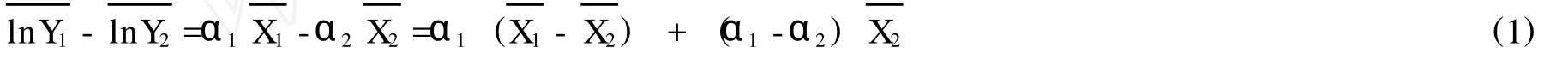

但是,城市正規就業與非正規就業收入差距的水平分解并不能說明工資收入差距的主要影響因素及貢獻,這就需要基于回歸方程的不平等分解。Blinder-Oaxaca(1973)提出的分解收入均值的組間差異方法是這一領域的先驅[11]。選用Blinder-Oaxaca分解方法主要是考慮該方法側重于測量收入均值的組間差異。由于住戶調查中家庭成員個人收入統計往往有一定的偏誤,很難得到其實際收入的真實分布。因此,采用分解收入均值的方法可以避免高收入觀察值對差異的敏感性,有助于分析組間差異及其原因。Blinder-Oaxaca分解法的主要思想可表示為:

式 (1)中,下標1和2分別代表正規就業與非正規就業,Y是月工資收入,α1、α2分別是兩個收入方程的回歸系數,X是收入方程中的解釋變量,α、X均為向量。方程 (1)中右邊第一項是收入差距中能被方程中解釋變量的數量差異所解釋的部分,第二項則是由于回歸方程系數的差別帶來的收入差異。我們可以把第二項稱為不能解釋的部分,表示具有相同個人特征的兩類就業者由于就業類別所帶來的不同結果,反映了勞動力市場的非效率和扭曲程度。

表4 正規與非正規就業工資方程的估計結果 (CHNS)

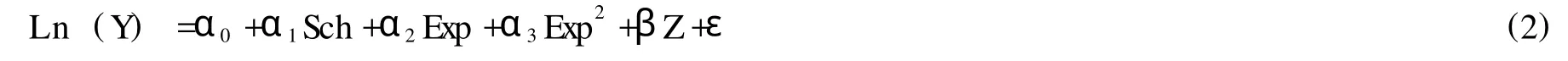

正規就業與非正規就業者的收入決定方程采用拓展的明瑟 (Mincer)工資方程 (2)。被解釋變量為就業者平均月工資收入的對數,解釋變量Sch為就業者的受教育年限,Exp表示工作經驗, Exp2表示工作經驗的平方,Z為控制個人特征的向量 (包括性別、婚姻、戶籍等特征變量以及控制地區差異的虛擬變量)。Mincer工資方程中的工作經驗 (experience)是由年齡減去受教育年限再減去6得到。

由表4可見,1997-2006年間正規和非正規就業者的受教育年限都是影響其工資收入的最主要因素,起了顯著的促進作用。受教育年限的回歸系數體現的是教育收益率。1997-2006年,正規就業者的教育收益率分別為4.4%、4.8%、5.6%、5.8%,非正規就業者的教育回報率分別為2.9%、3.5%、4.1%、4.7%,兩類就業者的教育收益率都在逐漸提高,這與王德文等 (2008)的研究結果相接近[12]。工作經驗的系數估計值都顯著為正,對兩類就業者的工資收入有顯著增加作用。工作經驗平方項系數為負,這與人力資本理論中工作經驗對工資決定的影響呈“凹形”效應相符。在個人特征中,性別對就業者的工資收入產生了顯著的負向影響,這說明在同樣條件下女性性別對收入產生負面影響,因而勞動力市場上還存在顯著的性別工資差異。已婚特征也是影響兩類就業者工資收入的一個因素。1997-2004年,已婚特征對非正規就業者的收入起正向促進作用,而2006年則轉為負向影響,這可能因為隨著年齡的增大,已婚勞動者就業選擇靈活性降低。而農村戶籍變量在1997-2006年期間對非正規就業者的工資收入影響先是負面縮減作用,而后2004年則轉為增加效應 (見表4所示),這表明正規就業與非正規就業的戶籍差異有利于縮小兩類就業者之間的收入差距,本質上與勞動力供求轉變密切相關。

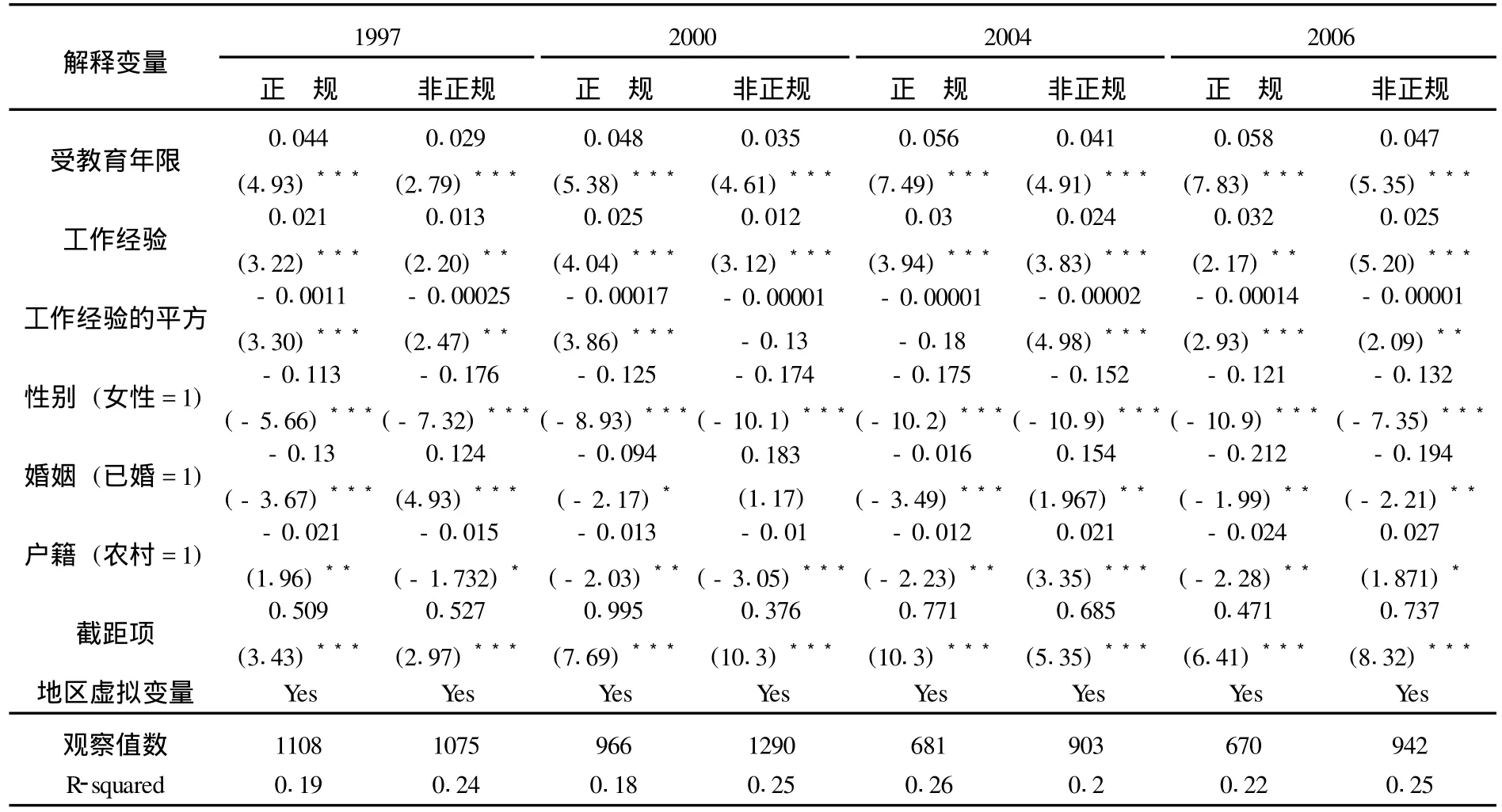

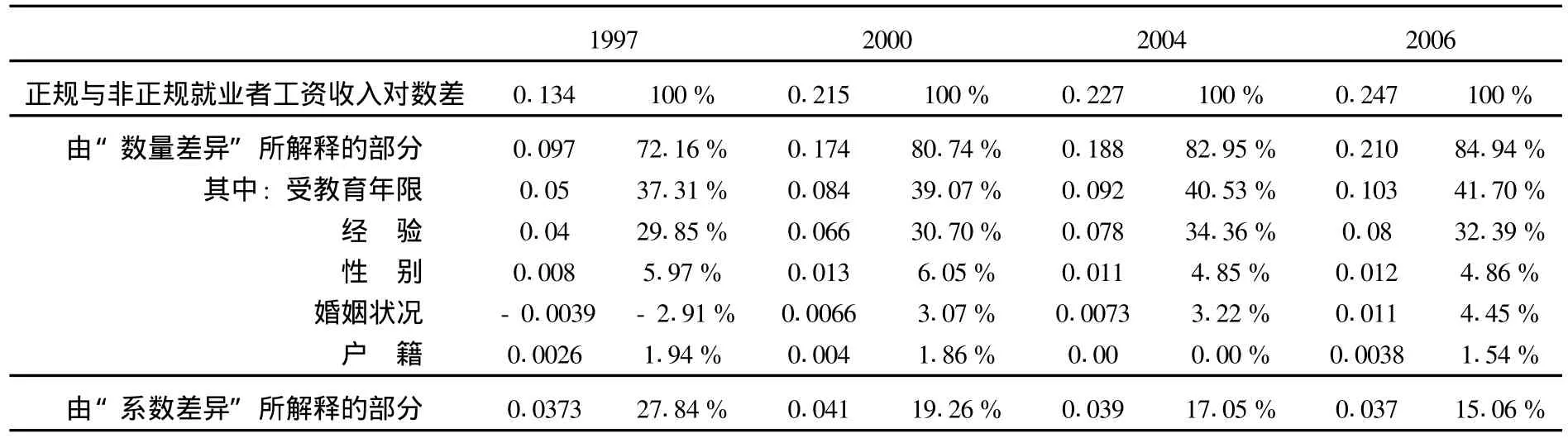

表5是對兩類就業者工資收入方程采用Blinder-Oaxaca分解方法得到的結果。我們發現,正規就業與非正規就業收入差距能被解釋變量數量差異解釋的部分呈逐漸增加的趨勢。1997-2006年,兩類就業者之間的收入差距能被解釋變量解釋的部分分別為72.16%、80.74%、82.95%和84.940%,呈現了比重逐漸增加的趨勢,這表明兩類就業者之間的月工資收入差異主要部分可以由就業者的個人人力資本稟賦程度和個人及家庭特征所解釋。

表5 正規與非正規就業月工資收入差距的影響因素貢獻分解 (CHNS)

首先,最重要的影響因素是受教育程度的差異。1997-2006年受教育年限的差異對兩類就業者工資收入差距的貢獻分別是37.31%、39.07%、40.53%和41.7%。其次,反映人力資本水平的工作經驗是兩類就業者工資收入差距的第二大貢獻因素。1997-2006年所占比例分別為29.85%、30.7%、34.36%和32.39%,受教育年限和工作經驗所占比例之和在66%-73%之間。而本文所關心的是具有相同個人特征的就業者由于正規和非正規就業類別不同而產生的收入差異,1997-2006年所占比重依次為27.84%、19.26%、17.05%和15.06%(見表5所示)。這表明并不存在較大的勞動力市場分割或扭曲效應,由于兩類就業者工資決定方程系數差異產生的收入差距呈現了縮減的趨勢,而這與經濟發展階段和勞動力市場供求變化呈現相一致的含義。因為隨著勞動力市場轉型與發育,勞動市場一體化程度的提高,勞動力市場的分割和無效率程度在減弱。根本原因是勞動力市場的不斷發育使得勞動力資源在越來越大的程度上由市場配置和調節。

四、結論與思考

本文實證分析結果表明,正規就業者與非正規就業者之間存在明顯的工資收入差距,但并不存在較大的由于就業類別差異而導致的收入差異。相反,隨著經濟發展和勞動力市場供求的轉變,相同個人特征的正規就業者和非正規就業者由于就業類別差異導致的“收入差距”有縮減的趨勢。教育和工作經驗是正規和非正規就業者工資決定的主要影響因素,也是兩類就業者之間工資收入差距變化的主要貢獻因素。因此,提高受教育程度和技能水平可以幫助非正規就業者增加收入。非正規就業已成為促進就業一個重要途徑,但非正規就業在促進就業的同時,可以有效縮小兩類就業者之間的收入差距嗎?按照本文收入差距分解的結果,答案是否定的。那應采取什么政策措施來改善收入分配狀況,以使這種就業形式繼續發揮就業促進作用呢?未來政策調節的重點是勞動力市場上的公共服務資源 (如教育、技能培訓以及低收入群體的社會保障等),應當覆蓋非正規就業群體并向其傾斜,尤其是非正規就業群體中人力資本較低的勞動者和女性勞動者。這樣才能保持勞動力市場的靈活性——勞動力資源配置有效且促進激勵機制。

[1]Harris J.and Todaro M.Migration,Unemployment and Development:A Two Sector Analysis[J].American Economic Review,1970,Vol. 60,pp.126-142.

[2]Breman J.C.The Informal Sector in Research:Theory and Practice[M].Rotterdam:Erasmus University,Comparative Asian Studies Program 3,1980.

[3]ILO.Employment,Income and Equality:A Strategy for Increasing Productivity in Kenya[M].Geneva:ILO,1972.

[4]ILO.Women and Men in the Informal Economy:A Statistical Picture[M].Geneva:ILO,2002.

[6]胡鞍鋼,趙黎.我國轉型期城鎮非正規就業與非正規經濟 [J].清華大學學報 (社會科學版),2006,(3):111-119.

[8]吳要武.非正規就業者的未來 [J].經濟研究,2009,(7):91-106.

[9]李實,史泰麗,別雍·古斯塔夫森.中國居民收入分配研究Ⅲ[M].北京:北京師范大學出版社,2009.

[10]萬廣華.不平等的度量與分解 [J].經濟學 (季刊),2009,(1):347-368.

[11]Oaxaca R.Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets[J].International Economic Review,1973,Vol.14,pp.693-709.

[12]王德文等.農村遷移勞動力就業與工資決定:教育與培訓的重要性 [J].經濟學 (季刊),2008,(4):1131-1148.