復方紫歸片治療白癜風78例療效觀察

2011-12-29 00:00:00楊登

云南中醫中藥雜志 2011年5期

摘 要:目的:觀察復方紫歸片治療白癜風的臨床療效,比較復方紫歸片分別對濕熱風燥、肝腎不足、氣滯血瘀、氣血虧虛4型白癜風的臨床療效的差異。方法:將137例白癜風患者隨機分為2組,治療組78例進行辨證分型,采用復方紫歸片內服,對照組59例采用白癜風膠囊內服。比較2組治療效果及治療組各型的治療效果。結果:治療組總有效率為80.8%,對照組總有效率為54.2%,2組比較差異有統計學意義(P<0.05)。結論:復方紫歸片治療白癜風療效優于白癜風膠囊,治療組4型中濕熱風燥、肝腎不足、氣滯血瘀3型療效優于氣血虧虛型。

關鍵詞:白癜風;復方紫歸片;辨證論治

中圖分類號:R275.9文獻標識碼:B

文章編號:1007-2349(2011)05-0036-02

白癜風是一種局限性或泛發性的皮膚色素脫失性疾病[1]。中醫學將其隸屬于“白癜”“白駁風”“白癜風”的范疇。目前對其發病原因并不清楚,故臨床上易診難治。本院于2008年5月~2010年11月期間使用院內純中藥制劑復方紫歸片辨證論治治療白癜風,并與白癜風膠囊組對照,現總結如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 137例患者均為2008年5月~2010年11月本院門診確診的白癜風患者,按就診順序將患者分為2組:治療組78例,男38例,女40 例;病程2月~15 a,平均7.2 a;年齡12~50歲,平均32.5歲。對照組59例,男32例,女27例;病程1月~21 a,平均6.9 a;年齡14~48歲,平均37.7歲。2組的性別、年齡構成比、病程差異無顯著性(P>0.05),具有可比性,全部患者均無自身免疫性疾病及其他重大疾病,近1個月內未經治療。

1.2 診斷標準 參照2003年中國中西醫結合學會皮膚性病專業委員會色素病學組關于白癜風的臨床分型[2],及《臨床皮膚病學》[3]制定診斷標準。

1.3 中醫辨證分型標準 參考朱光斗[4]、劉瓦利[5]分型,結合文獻以及本科臨床辨證體會,將白癜風辨證分為4型。(1)濕熱風燥型:白斑粉紅,邊界清楚。發病之前可有癢感,可有過敏史。白斑多分布于面部與五官的周圍。起病急,擴展迅速。肢體困倦,頭暈納呆,苔膩,脈儒滑;(2)氣滯血瘀型:白斑無固定好發部位,色澤時暗時明,病程日久,皮損發展較慢,常隨情緒變化而加劇,多見于女性。常伴有胸脅脹滿,性急易怒,月經不調,乳中結塊,舌質紫暗或有瘀斑瘀點,苔薄,脈多弦細或澀;(3)肝腎不足型:白斑邊界清楚,脫色明顯,脫色斑內毛發多變白,皮損局限或泛發。病程長或有遺傳傾向,療效差。伴有頭昏耳鳴,腰膝酸軟,舌淡或紅,苔少,脈細弱;(4)氣血虧虛型:白斑淺淡,肌膚不榮,病程日久,進展緩慢,伴神疲乏力,少氣懶言,唇舌爪甲淡白,舌質淡,苔薄白,脈沉細而澀。

1.3 治療方法 治療組:首先按照中醫辨證分型標準進行分型,所有患者口服復方紫歸片(組成:紫草、當歸、川芎、紅花、補骨脂、白芍、荊芥、蒼耳子、浮萍、刺蒺藜、生地黃、牡丹皮、薏苡仁等13味中藥,每片含原生藥0.4 g),每次1.6 g,每日3次,療程為3個月。對照組口服白癜風膠囊(天津第五中藥廠生產),每次2.5 g,每日3次,療程同治療組。

1.4 統計學方法 采用統計軟件SPSS 13.0 中的秩和檢驗及卡方檢驗進行統計學處理。

2 療效標準與治療結果

2.1 療效標準 參照2003年中國中西醫結合皮膚性病學會色素病學組《白癜風的臨床分型及療效標準》[2]制定。痊愈:白斑全部消失,恢復正常膚色;顯效:恢復正常膚色的皮損面積≥50%;有效:恢復正常膚色的皮損面積<50%≥10%;無效:恢復正常膚色的皮損面積<10% 或無改變。

2.2 治療結果

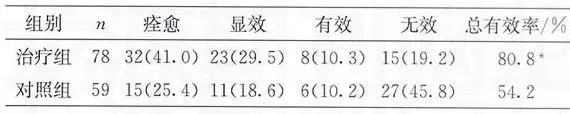

2.2.1 2組臨床療效比較 治療3個月后隨訪,治療組總有效率為80.8%,對照組總有效率為54.2%,見表1。

2.2.2 治療組各型療效分析 根據以上中醫辨證分型標準,治療組78例中肝腎不足型25例,占32.0%,濕熱風燥型23例,占29.5%,氣滯血瘀型17例,占21.8%,氣血虧虛型13例占16.7%。療程結束后統計,肝腎不足型總有效率為84.0%,濕熱風燥型總有效率為86.9%,氣滯血瘀型總有效率為82.3%,氣血虧虛型總有效率為53.8%。肝腎不足型、濕熱風燥型、氣滯血瘀型療效比較,差異無統計學意義(P>0.05),3型分別和氣血虧虛型療效比較,差異有統計學意義(P<0.05)。

2.2.3 不良反應 治療組中有2例和對照組3例出現腹脹,食欲不振,均可耐受,不影響繼續用藥。

3 討論

白癜風屬于中醫“白癜”“白駁風”“白癜風”的范疇。《諸病源候論》有“風邪搏於肌膚,氣血不和而成”的論述。《圣濟總錄》云:“風熱搏於肌湊,脾肺經不利也”。《醫林改錯》則明確提出“白癜風,血瘀皮內”的主張。現代醫家又提出肝腎不足,膚失所養的發病機理。綜上,白癜風涉及到肺、肝、脾、腎4臟,與外風,內熱、氣、血有關,病機是肝腎不足,氣血不和或氣血瘀滯,風熱之邪外侵,病位在皮膚。治當以補益肝腎,調和氣血,祛風清熱為法。復方紫歸片中刺蒺藜、蒼耳子、浮萍、荊芥疏散風邪,刺蒺藜平肝解郁,祛風活血,疏肝理氣,尚有疏肝經風熱之功效,《本草綱目》、《集列良方》等古籍都有用單方刺蒺藜治療白癜風的記載;蒼耳子兼能除濕止癢,浮萍兼能疏散風熱,《外科心法要決》、《外科大成》中有治療白癜風早用浮萍丸,次用蒼耳膏的記載。當歸、川芎、紅花活血化瘀,當歸甘溫質潤,既能活血,又能補血,為補血之要藥;川芎活血兼能行氣、祛風,為血中之氣藥。白芍酸甘微寒,有養肝陰,調肝氣,平肝陽之功效,并配合當歸加強補血之力量。補骨脂辛苦溫,功能溫補命門,補腎壯腰,壯陽固精。薏苡仁益氣清熱除濕,紫草、生地黃、牡丹皮3藥涼血清熱,紫草甘寒兼能活血,解毒;牡丹皮苦辛微寒,清熱涼血,活血化瘀。全方既祛外風,又息內風,活血化瘀調氣血,調補肝腎兼清熱,緊扣病機,立意獨特,配伍嚴謹,無明顯副作用,適合于肝腎不足型、濕熱風燥型、氣滯血瘀型白癜風患者長期服用。

參考文獻:

[1]王俠生,廖康煌.楊國亮皮膚病學[M].上海:上海科學技術文獻出版社,2005:653.

[2]中國中西醫結合皮膚性病學會色素病學組.白癜風的臨床分型及療效標準(2003年修訂稿)[J].中國中西醫結合皮膚性病學雜志,2004,3(1):65.

[3]趙辯.臨床皮膚病學[M].南京:江蘇科學技術出版社,2001:1046~1049.

[4]朱光斗.白癜風[M].上海:上海科學技術出版社,1999:68~70.

[5]劉瓦利.白癜風的中醫辨證與治療[J].中國臨床醫生,2005,33(2):50~52.

(收稿日期:2011-01-29)