紅色經典《紅巖》創作出版背后的故事

2011-12-29 00:00:00王維玲

中華兒女 2011年12期

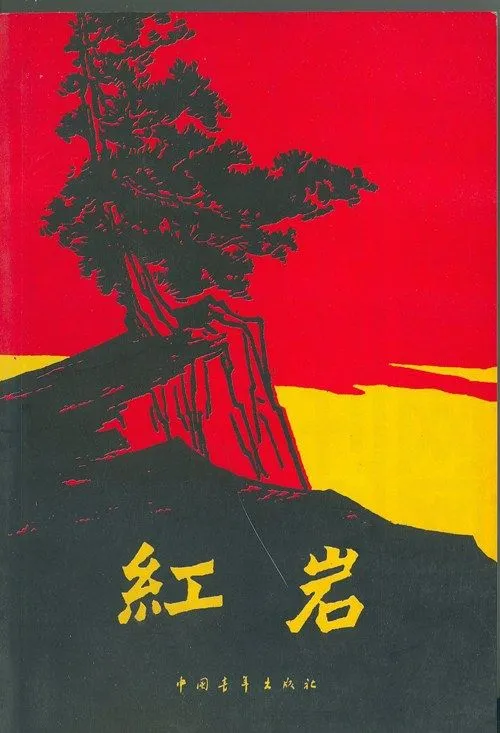

今年,是長篇小說《紅巖》出版整50周年的日子。這部叫紅了半個世紀的長篇小說,年年再版,有時一年再版幾次,是建國以來中國當代革命歷史題材的長篇小說中,影響最大、最深遠的一部。

經久不衰說《紅巖》

為什么小說《紅巖》的影響持續時間這么長?這么深遠?為什么50年長銷不衰?我想最主要的原因是60多年前,發生在重慶“中美合作所”集中營里的這場血與火、生與死、革命與反革命的獄中斗爭,實在是太殘酷、太壯烈、太激動人心、太可歌可泣了。革命烈士用自己的熱血和生命寫下的這輝煌的歷史一頁,是那么鮮明而深刻、形象而具體地告訴人們,什么是共產黨人的高尚情操,什么是共產黨人的崇高氣節,什么是黨的光榮傳統。可以這么說,沒有“中美合作所”集中營里的共產黨人可歌可泣的感人事跡,沒有革命烈士大義凜然、大無畏的英雄氣概和無比壯烈、視死如歸的犧牲精神,就沒有《紅巖》!《紅巖》就譜寫不出這曲震撼人心的共產黨人的正氣歌!

《紅巖》出版于1961年底,正是三年經濟困難時期,書中革命先烈的形象和事跡,深深感染、激勵著廣大讀者,引導著廣大讀者以堅定的信心和高昂的斗志,從饑餓的困境中,從低迷消沉的狀態中走出來,勇敢地去克服困難、戰勝困難。1962年中秋節,全國青聯在北海公園舉行聯誼活動,當時《紅巖》作者之一、全國青聯委員羅廣斌正在北京,應邀參加聯誼會,我作為中國青年出版社的代表陪同他前往。在白塔下優美壯麗的漪瀾堂內,時任團中央第一書記胡耀邦緊緊地握著羅廣斌的手,親切地對他說:“你們寫了一部《紅巖》小說,我不說你們寫了一部好書,因為用好書這兩個字,已經不能概括它的意義了。在當前經濟困難時期,你們出版的《紅巖》,以出色的描寫,感人的事跡,吸引了廣大的青年讀者,以革命烈士崇高的犧牲精神,成功地進行了一場革命理想和革命氣節的教育,使人們保持高昂的革命精神境界去戰勝困難。《紅巖》的社會貢獻,已經遠遠超過了一部好小說的作用。”耀邦在講這段話時,是很動情的,他的估計是對的,到1966年“文革”前,《紅巖》已經印了300多萬冊。

50年來,從《紅巖》的存在和發展來看,《紅巖》是和革命先烈的氣節和情操、形象和事跡,和黨的戰斗精神和光榮傳統緊緊地聯系在一起的。正因此,無論是三年經濟困難時期,還是“文革”后撥亂反正的新時期,無論是對內改革、對外開放,實行市場經濟時期,還是為實現全面建設小康社會奮斗目標的今天,《紅巖》一直在有效地發揮著扶正祛邪,發揚浩然正氣,保持革命氣節,愛黨、愛國、愛我中華的先進文化的潛移默化的作用。《紅巖》始終是豎立在社會主義文學陣地上一面不倒的旗幟!

《紅巖》創作的緣起

小說《紅巖》的創作,首先與時任中國青年出版社社長、總編輯朱語今有關。

語今同志1936年上大學時參加民先總隊,1938年在延安入黨,1939年到1946年在重慶中共中央南方局青年組工作,參與領導黨在國民黨統治區的青年工作和學生工作,他在重慶紅巖村工作7年,對重慶方方面面的情況,他都很熟悉。解放后他任團中央常委,中國青年出版社黨組書記、社長、總編。可以說他大半生都是從事黨的青年工作的,對青年工作有很深的感情。

那是1958年10月,作為年輕編輯的我跟隨朱語今社長來重慶調研、組稿。當接觸到“中美合作所”集中營獄中斗爭這個題材,朱語今敏銳地感覺到這是向青少年進行革命傳統教育的好題材、大題材。于是他果斷拍板決定,要約羅廣斌、楊益言他們寫長篇小說。當時羅廣斌、楊益言都是重慶團市委的常委,一個是統戰部長,一個是辦公室主任,他倆雖都在團系統工作,可要他們寫長篇小說,他們從沒有想過,也沒有寫過,唯恐完不成任務,不敢接受。朱語今針對他倆的思想顧慮和畏難情緒,熱情鼓勵說:“你們都是團的干部,天天教育團員、青年要響應毛主席‘破除迷信,解放思想’的號召,現在輪到你們了,就不能帶個頭?你們沒有寫過小說,為什么不能學著寫?你們寫小說,目的很明確,不為名,不為利,就是為了教育青年一代,就是為了完成獄中烈士的希望和囑托,完成一個獄中幸存者、一個共產黨員應盡的義務,不要猶疑了,寫吧!”朱語今這一番話,既是一個老青年工作者發自內心的殷切希望,又是上級團委下達的工作任務,同時也是中青社向作者的約稿。

在朱語今的鼓勵下,羅、楊開始應允,但朱語今也明白,羅、楊都是市委組織部管的干部,不是從事文學創作的專業作家,寫《紅巖》這樣規模的長篇小說,不脫產、不集中精力,不全力以赴,是寫不出來的。于是朱語今出面給羅、楊請創作假,這就引出了另一個關鍵人物,時任重慶市委常委、組織部長肖澤寬。

肖澤寬對朱語今的建議很重視。朱語今在南方局工作時,肖澤寬擔任過四川巴縣縣委書記、川東工委書記等職,他倆早就相識,是老戰友了。在我們離開重慶后,肖澤寬立即向時任市委第一書記任白戈匯報了,任白戈雖也很重視朱語今的建議,但沒立時表態。任白戈是30年代的老作家,對文學創作很在行,他也知道羅廣斌、楊益言有中美合作所獄中斗爭的經歷,但經歷是一回事,寫作又是一回事。羅、楊沒有寫過長篇小說,能擔當得起寫長篇小說的任務嗎?萬一寫不好,怎么向團中央、向熱心的朱語今交代?任白戈的考慮是有道理的。這時肖澤寬及時表示了意見,他對任白戈說:“朱語今是我的老戰友了,萬一寫不好,只要我們盡力了,團中央也不會說什么的,而且朱還向我表示,中青社也會幫助他們的。”在肖澤寬說明這一切后,任白戈表態:“好,我支持。”此后,在市委常委會上還進行了討論,決定要把寫長篇小說《紅巖》的創作,當作一項嚴肅的政治任務來考慮,指定肖澤寬代表市委負責組織領導小說《紅巖》的創作。任白戈考慮得很具體,他對肖澤寬說:“寫‘中美合作所’獄中斗爭這樣題材的小說,作品的主題思想,應該是‘表彰先烈,揭露敵人。’”50年過去了,現在回過頭來看,任白戈提出的這八個大字,是抓住了小說《紅巖》的核心。

艱苦備嘗的創作過程

肖澤寬在《紅巖》的創作中正確而有效地發揮了黨的領導的作用。首先他以市委組織部名義把羅廣斌、楊益言從各自工作崗位上抽出來,給他們足夠的時間,讓他們集中精力,專心寫作。在與羅、楊交談中,他發現羅、楊對獄中的革命烈士的思想和事跡比較熟悉,而對國民黨的敵特人員,了解不多,也理解不深。要寫好《紅巖》,就要對敵我雙方都有深入的理解才行。在他的建議下,經市委同意,準許羅、楊到公安部門查看相關的敵特檔案,提審在押的敵特分子。肖澤寬這個重要決策,對羅、楊來說太重要了。為了摸清敵特內部的情況和特務與特務之間的復雜關系和他們之間的矛盾,羅、楊一次又一次翻閱有關特務交代的檔案。功夫不負有心人,羅、楊終于在眾多的敵特檔案中,發現了一整套跨度長達15年之久的特務日記,使羅、楊對特務內部的種種矛盾變化,以及不同人物的面貌、心理特點,有了透徹而具體的理解,進一步提升、豐富了羅、楊已掌握的素材,這為羅、楊后來成功塑造幾個高層的軍統大特務的形象,奠定了基礎。正如楊益言后來說的:“僅憑我們掌握的敵特人員的材料,是塑造不出徐鵬飛、毛人鳳、嚴醉、沈養齋那樣級別軍統特務形象的,也很難表現出他們各自不同性格特征和不同時期的內心活動和心理變化。”

小說《紅巖》的“征求意見本”寫出后,由于羅、楊受真人真事的束縛,又因為懷著悼念烈士的心情過重,整個作品格調不夠高昂,感傷、壓抑的內容比較多。任白戈看過后,尖銳指出:“小說的精神狀態要翻身。”怎么樣表現革命烈士高昂的英雄氣概和大無畏的犧牲精神?怎么樣反映重慶解放前夕敵潰我勝的全國形勢?怎么樣跳出真人真事的束縛,站在更高的角度反映“中美合作所”渣滓洞、白公館監獄里面的斗爭?這是肖澤寬當時考慮的最主要的問題。為此,他親自出面,主持召開了三次座談會,邀請四川、重慶地下黨的老同志參加,給“征求意見本”提意見,給作者提供史實、史料、背景材料。正是在這樣一些座談會上,使羅、楊在已掌握的素材中,不斷地得到充實和豐富。比如《紅巖》中的“紅旗特務”鄭克昌這個人物,就是在老同志座談會上提供的線索。原軍統渝站站長李克昌,專門搞“紅旗特務”那一套,重慶解放后,很久才在黔江抓獲他,后押回重慶。肖澤寬立即叫羅、楊去翻看李的全部供詞記錄,使羅、楊對特務的狡猾、陰險、罪惡行徑,有了較深刻、較具體的理解。為后來在《紅巖》中塑造鄭克昌這個軍統特務的復雜形象,提供了有效的借鑒。當時文學界的朋友,針對羅、楊從沒有寫過長篇小說的實際情況考慮,有的建議他們不要寫渣滓洞、白公館兩個監獄的斗爭,集中筆墨寫好一個監獄斗爭就很好了。有的建議他們只寫獄中的斗爭,不要鋪展開來,寫獄外地下黨的活動。羅、楊處于徘徊彷徨之中,不知如何決斷才好,曾一度比較沉悶,對市委領導和老同志們提出的希望和建議,能否完成得好,感到沒信心。肖澤寬在主持過這三次座談會和聽了大家的意見后,他也深深地感覺到能否成功地塑造好許云峰、江姐等一批獄中的共產黨員的形象,是《紅巖》成敗的關鍵。而羅、楊坐牢時,不過20出頭的年輕人,要求他們深刻理解、生動刻畫、塑造一批共產黨員的形象,是有相當大的難度的,肖感到對羅、楊的要求,要一步步來,欲速則不達。肖的可貴之處就在這里,他不僅準確地把握羅、楊當時的思想脈搏,心理想法,實際困難,而且他還看到兩個年輕人高度的責任心和可貴的朝氣、干勁和巨大的潛能。他對羅、楊始終抱有信心,就是在羅、楊自己信心不足之時,他也沒有灰心。

在一個深秋的晚上,肖澤寬來到團市委宿舍,他把羅、楊找了來,滿懷悲壯之情,向羅、楊介紹了他的戰友、重慶地下黨工運書記許建業烈士,生前從事地下工作時的感人事跡和犧牲前游街示眾時表現出的視死如歸、大義凜然的浩然正氣,以及他犧牲后在國統區重慶市人民群眾中產生的巨大影響。原來羅、楊只了解許建業烈士獄中斗爭的一些片段,而對他被捕前和犧牲時的事跡,以及犧牲后在公眾中產生的影響是不了解的,后來他們在肖澤寬提供的有關許建業烈士的第一手珍貴材料的基礎上,又揉進了許曉軒烈士一些事跡,終于成功地塑造了許云峰的形象。

針對“征求意見本”中存在的問題,肖澤寬向羅、楊指出:“‘中美合作所’獄中的生活,確實是非常黑暗、非常殘酷的,所以人們才說它是座人間魔窟。但是在這里,共產黨人用自己的熱血和生命,氣節和情操,寫下了不朽的一頁。你們寫小說,不能僅僅停留在寫一個,抓一個,死一個,要通過烈士的事跡,寫出烈士的精神和本質。”對于是寫一個監獄,還是寫兩個監獄,肖澤寬說:“如果你們能夠寫好兩個監獄的斗爭,又能寫出特色,為什么不可以寫呢,如果沒有那么多內容可寫,或寫不出特色,也可以不受生活的限制,集中寫好一個監獄的斗爭。總之,一切從你們的實際出發,從內容出發,形式服從內容。”關于寫不寫獄外地下黨的活動,肖澤寬肯定地說:“‘中美合作所’獄中的斗爭,與重慶市地下黨的工作和活動,都是反抗國民黨暴虐統治的斗爭,是分不開的。你們在寫小說時,一定要掌握好重慶地下黨的工作、活動,是緊密地配合全國解放戰爭這個大形勢的。解放戰爭的發展越迅速,第二條戰線的斗爭就越深入,一切都不是孤立的,是互相配合、互相影響的。”肖澤寬還語重心長的對羅、楊說:“三個座談會開下來,聽了不少意見和建議,你們還是要獨立思考的,自己負責,放開思想,大膽創作,才能進步。你們半路出家,更要下功夫補上這一課,邊學邊寫,不要急躁,要有長期思想準備,一年不行兩年,三年不行五年,為黨爭氣,為死難烈士爭氣,也為自己爭氣,一定要把小說寫好。”

肖澤寬對羅、楊還提了一個很好的建議,要羅、楊依靠專家的指點,拜老作家沙汀為師,以打開思想上的難題和藝術上的突破口。在肖的建議下,市委向沙汀發出了邀請函。沙汀愉快地接受邀請,在看完“征求意見本”后,他從成都來到重慶,在和羅、楊充分交流后,他很同意任白戈提出的“小說精神狀態要翻身”的意見。他進一步提出:“你們現在還是關在牢房里,帶著手銬腳鐐寫這場斗爭。要從牢房里走出來,把手銬腳鐐全丟掉,以勝利者的姿態,眉飛色舞地寫這場斗爭。”這“眉飛色舞”四個字,讓羅、楊當時聽了感到眼前一亮,很新鮮、很振奮、很受啟示。為了開闊羅、楊的思想和視野,解決好局部與全局的關系,沙汀向肖澤寬提了一個非常好的建議,要羅、楊到北京參觀學習。當時北京剛剛建立的革命歷史博物館和軍事博物館,正在內部展出,其中就有1947年到1949年黨中央、中央軍委、毛澤東主席指揮解放戰爭的電報、指示、文件、社論等歷史檔案的原件。肖澤寬立即拍板同意,批準羅、楊來京參觀學習。事后我們發現,沙汀的建議和肖澤寬的決定,是個關鍵性的舉措,是《紅巖》創作走向成功的一個重要的轉折點。北京之行,使羅、楊對解放戰爭的全局發展,從過去朦朦朧朧的認識中走了出來,思想豁然開朗,對許多問題都有了新的認識,對于怎么樣塑造好革命烈士的形象,他們找到了新的感覺、新的亮點、有了新的構思、新的突破。很快他們就進入小說創作的最佳狀態。

這之后一稿比一稿好,《紅巖》是五稿定稿,北京之行后,羅、楊寫出的是三稿,三稿是大轉折、大翻身的一稿,無論是思想內容上,藝術技巧上,都有明顯提高。眾多正面人物形象加強了,許云峰、江姐的塑造有很大進展。通過許云峰、成崗、劉思揚,把渣滓洞和白公館的斗爭,交融在一起;通過江姐,把城市地下斗爭和山區的武裝斗爭,聯系在一起;通過李敬源,又把獄外活動和獄內斗爭,互相呼應。

但無論是作者羅廣斌、楊益言,還是中青社,對三稿都仍不滿足,都覺得作品還有很大的開拓天地。經重慶市委批準,羅、楊又一次來京,聽意見,改作品,在中青社的指導下,他們奮斗了3個月,寫出了《紅巖》“四稿”。他們攜帶“四稿”清樣,在返川的途中,先在成都下車,把“四稿”清樣送給沙汀,沙汀正在省委開會,專門請了假,趕著看完了。沙汀認為:“‘四稿’可以了,作品的精神狀態較過去翻了身,作品的結構基本組織起來了,再加工一下,即可出版,不必再放了。”沙汀要他們在聽取重慶市委和各方面的意見后,再一次來成都,他和他們逐章地研究作品的修改問題。羅、楊回到重慶,立即向肖澤寬作了匯報,肖很高興,當即作了安排:一、請宣傳部長黃友凡、文藝處王覺、馮旭、市委黨校余時亮、團市委書記廖伯康,組織部副部長高蘭戈看“四稿”,在半個月內提出意見。二、之后匯集大家意見,向任白戈匯報,請他把個舵。三、 再去成都,向沙汀匯報,并在他的指導下進行修改。四、之后,再去北京,在中青社的指導下,最后定稿。一切都是按肖澤寬的部署進行。1961年10月,羅、楊又一次來京,苦苦又進行了兩個多月的修改,才在1961年12月定稿,同年年底出版。

《紅巖》出版之后的故事

在《紅巖》整個創作過程中,重慶市委對羅、楊的要求,一直是很嚴格的。在《紅巖》沒有定稿前,市委要他們集中精力寫作,不定稿,不準拿出去發表,以免分散精力,放松對自己的要求。《紅巖》第一版的稿費6000元,扣除羅、楊因生活和寫作需要預支4000元外,尚有2000元,羅、楊商量后,決定全部交黨費。楊益言帶著2000元稿費去見肖澤寬,肖聽了楊的匯報后,滿懷深情地說:“為了寫《紅巖》,你們熬更守夜,辛苦了三年,現在又是困難時期,這錢就不要交黨費了,拿回去,補助一下生活,照顧一下孩子吧!”肖澤寬這番話入情入理,溫暖著羅、楊的心,也體現了黨組織對他們和他們家庭的關懷。但他倆商量后,還是決定交黨費,但也不能辜負肖澤寬的一番心意,他們一家留下400元,把剩下的1200元交了黨費。

《紅巖》出版后,在社會各界一片叫好聲中,又是市委向他們提出:要正確對待贊揚。肖澤寬向他們提出三點建議:“一、冷靜下來,傾聽意見,反復思考,暫不表態。二、擺脫《紅巖》的具體內容,站在更高的角度,進一步認識當時的斗爭,以此檢查《紅巖》已經達到的和尚未達到的要求;三、在此基礎上,總結寫作中的經驗教訓,使自己得到提高,以便以后更好前進。”當年重慶市委和肖澤寬同志正確地貫徹了黨的文藝方針和文藝政策,成功地組織領導小說《紅巖》的創作,為我們黨領導文學創作提供了一個成功的范例。

2003年4月李長春同志在重慶考察思想文化工作時,對紅巖精神給予了高度評價。他說:“一本小說《紅巖》,一曲《紅梅贊》教育了幾代人,對許多人的世界觀、人生觀、價值觀產生了深刻的影響,紅巖精神和井岡山精神、長征精神、延安精神一樣,是我們黨的精神財富,是激勵我們自強不息的強大精神動力。”

歲月匆匆,50年過去,當年組織領導《紅巖》創作的任白戈、肖澤寬、朱語今、沙汀、邊春光,還有作者之一的羅廣斌等,都一一先后離開了我們,但紅巖精神會世代相傳,《紅巖》小說中的人物形象,會永留人間。

編輯:劉之昆