紀(jì)實(shí)是一種影像文學(xué)

2011-12-29 00:00:00

攝影世界 2011年9期

從法國(guó)到香港

早年留學(xué)法國(guó)Mulhouse藝術(shù)學(xué)院主修藝術(shù)的香港攝影師秦偉曾是法國(guó)的“國(guó)家藝術(shù)家”。1993年秦偉回到自己出生的香港,想用自己的所學(xué)為香港做一點(diǎn)事情。從自己的老本行雕塑到攝影,當(dāng)代藝術(shù)一直是秦偉的主要探索領(lǐng)域。秦偉與許多香港攝影人一樣,并沒(méi)有將攝影看作是單獨(dú)的一門藝術(shù),而認(rèn)為攝影是藝術(shù)表現(xiàn)的形式之一,可以與其他藝術(shù)形式一起表現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)。

秦偉在法國(guó)的學(xué)習(xí)和 “國(guó)家藝術(shù)家”的經(jīng)歷對(duì)他的藝術(shù)思維起到了比較深遠(yuǎn)的影響。在Mulhouse,頭兩年是基本的學(xué)習(xí),包括攝影、素描、雕塑等各種基本知識(shí),使每個(gè)藝術(shù)學(xué)生在第一年的學(xué)習(xí)后都有一種藝術(shù)表達(dá)的能力;第二年“收網(wǎng)”專修;第三年選科,選擇教授團(tuán)以及教授的課程,如“藝術(shù)通識(shí)”等;第四年始學(xué)生自己負(fù)責(zé)藝術(shù)項(xiàng)目創(chuàng)作。第三年的時(shí)候要通過(guò)評(píng)選,評(píng)選是否會(huì)成為“國(guó)家藝術(shù)家”;第五年獲得文憑。畢業(yè)后,秦偉在法國(guó)教過(guò)藝術(shù),做過(guò)展覽和藝術(shù)項(xiàng)目。法國(guó)政府經(jīng)常會(huì)請(qǐng)藝術(shù)家做一些藝術(shù)項(xiàng)目。如政府要在某一年做個(gè)與某個(gè)社區(qū)有關(guān)藝術(shù)活動(dòng),主題要求和“風(fēng)”有關(guān)系。那么藝術(shù)家就負(fù)責(zé)如何用藝術(shù)形式表現(xiàn)風(fēng),于是就可以讓一些小孩子畫一些畫,做一些風(fēng)箏。那時(shí)秦偉作為“國(guó)家藝術(shù)家”做的事情主要是,通過(guò)法國(guó)政府的文化項(xiàng)目策劃啟發(fā)人們尋找一些和生活有關(guān)系藝術(shù)。

香港回歸對(duì)港人來(lái)說(shuō)是一件振奮人心的大事,對(duì)秦偉也是如此。秦偉一直很反感殖民地統(tǒng)治對(duì)優(yōu)劣民族的劃分。于是,在香港回歸前夕,秦偉回到香港發(fā)展。最初,秦偉在一家專科藝術(shù)學(xué)院教書。但一段時(shí)間后,秦偉發(fā)現(xiàn)香港的藝術(shù)教育當(dāng)時(shí)不太受重視,學(xué)生們的學(xué)習(xí)目標(biāo)一般也都停留在掌握技能,畢業(yè)后能迅速找到工作的階段上。對(duì)于從法國(guó)學(xué)習(xí)藝術(shù)歸來(lái)的秦偉來(lái)說(shuō),這樣的藝術(shù)作品沒(méi)有心靈和生命。秦偉認(rèn)為,作為一個(gè)老師,更重要的作用在于“引導(dǎo)”,讓學(xué)生去領(lǐng)悟,而不是“學(xué)”。秦偉在法國(guó)時(shí)曾在一個(gè)小城市的學(xué)校教授年輕人藝術(shù)概念,法國(guó)的藝術(shù)教育更強(qiáng)調(diào)的是美學(xué)欣賞。這也是秦偉回國(guó)后發(fā)現(xiàn)后者欠缺的地方。而1993年后兩年正逢中英談判香港回歸的時(shí)候,教學(xué)工作未能給秦偉太多動(dòng)力,而他又迫切想探尋更多香港社會(huì)的變化,于是便放棄了教書,經(jīng)朋友介紹做了一名攝影記者。

攝影的各種類別中,秦偉最喜歡的是紀(jì)實(shí)攝影。用秦偉自己的話說(shuō),他是用批判的視角看待社會(huì)和生命的。同樣,他也用批判的視角通過(guò)紀(jì)實(shí)攝影的方法表現(xiàn)香港的文化氛圍。從他早前的作品《香港碎片》中可以看到他對(duì)文化貧瘠的批判,如他捕捉到的以納粹標(biāo)志作為時(shí)尚元素、穿著印有納粹標(biāo)志T-shirt的香港年輕人,燒給死者的紙“寶馬”汽車,以及香港賭馬的賭徒等等。這些香港社會(huì)的“一靜一動(dòng)”都是秦偉感興趣的拍攝題材。“我拍攝香港的小事情和平凡的事情,不一定要發(fā)生什么大事。有些作品表達(dá)我個(gè)人的情緒,有些表現(xiàn)香港人的世情。”秦偉說(shuō)。

紀(jì)實(shí)是一種影像的文學(xué)

秦偉說(shuō):“其實(shí)攝影就是一種表現(xiàn)手法,你可以用紀(jì)實(shí)攝影表達(dá)文學(xué)的領(lǐng)域,不一定說(shuō)紀(jì)實(shí)攝影一定要表現(xiàn)一個(gè)故事,紀(jì)實(shí)攝影是一種影像的文學(xué)。因?yàn)槟憧梢酝ㄟ^(guò)紀(jì)實(shí)攝影表達(dá)一些人的內(nèi)心世界,表達(dá)人和外在世界的關(guān)系,和許多人看不到的事情。”

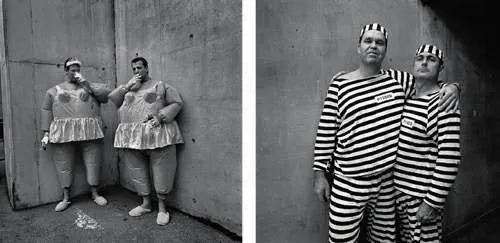

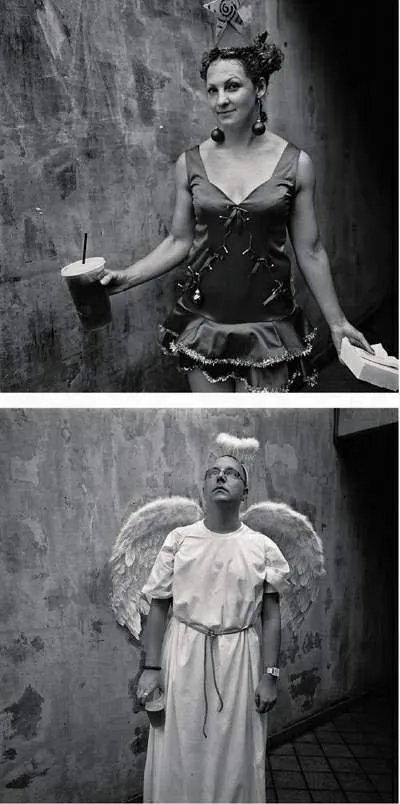

這里我們要介紹的秦偉的較新一組作品《當(dāng)你是個(gè)奇怪的人》就是秦偉影像文學(xué)的最佳詮釋。這組人像作品有的不是連續(xù)講述一個(gè)故事的起承轉(zhuǎn)合,它有的是直視鏡頭的強(qiáng)烈及廣闊的思考空間,正如文學(xué)作品一樣,越回想才越有味道。誰(shuí)規(guī)定紀(jì)實(shí)攝影就必須要脈絡(luò)清晰地講出一個(gè)所有人都能“看懂”的故事呢?來(lái)聽(tīng)聽(tīng)這群主人公的來(lái)歷吧:“每年三四月間香港舉辦國(guó)際七人欖