把《路燈》看“破”

2011-12-29 00:00:00

攝影世界 2011年9期

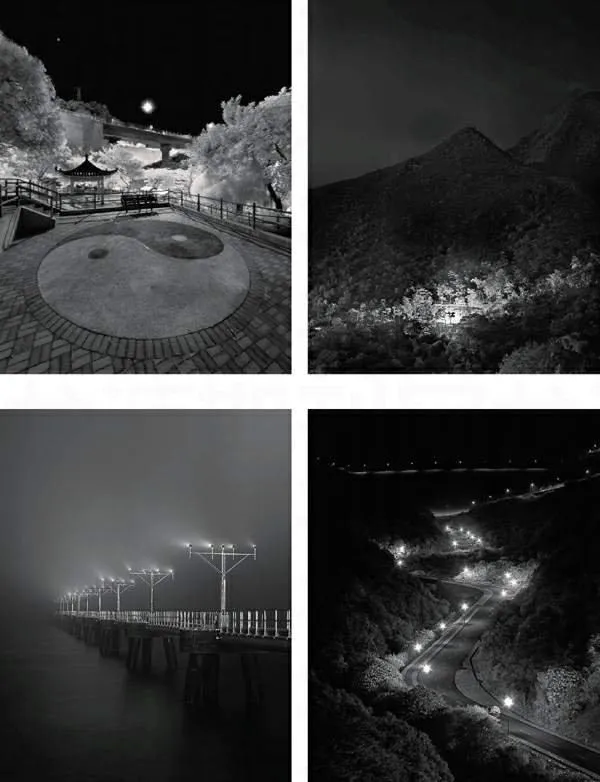

出生于1966年的蔡旭威雖然已過不惑之年,但看上去仍像個大男孩一樣靦腆而認真。當(dāng)他拿出自己的《路燈》系列作品展示時,大幅的黑白照片鋪滿了整個桌面。這些作品都是蔡旭威通過接片的手法拍攝的,影像的素質(zhì)很高。細看《路燈》系列作品,畫面中有一條條香港的街道、有山林、有城市、也有廢墟;畫面元素構(gòu)成時而開闊、時而緊密,蜿蜒貫穿著你所熟悉或陌生的香港。而整個系列的所有照片都有一個共同特點:無人。可以想象,一位攝影師在不眠的深夜靜靜走出家門,帶上自己的愛犬BB和一大包攝影器材,跳上車子,驅(qū)車前往路邊、山頂、海邊,在無人的黑夜捕捉那一簇簇、一行行蜿蜒延伸的光點,堅持不懈,寄予、傾注了多少自己的情感?

面對這組取材于香港的深夜拍攝的作品,一個問題呼之欲出:“你愛香港嗎?”

“我不拍別的地方,我只拍香港。”蔡旭威說,“因為香港是我的家。”盡管如此,要問他愛不愛香港,這個問題絕對是非常復(fù)雜的。“我只能說有些感情吧,不能算愛。香港是我出生、成長的地方,我對它的一草一木皆有感覺。”香港中西兩種文化交融,不僅讓蔡旭威養(yǎng)成一種客觀嚴謹看待問題的方式,對他的身份認同也產(chǎn)生一定影響。“而‘感情’與‘愛’又不盡相同。或許因為我出生于60年代的香港,我有一種中西挾難的感覺。愛,我是由Erich Fromm的《the art of loving》一書學(xué)到的。他指出主動的才是愛,被動(即被吸引)的是感情。我今年45歲了,但似乎還達不到四十不惑的狀態(tài),每天還是對世情充滿疑惑。要說修身齊家我還在學(xué)習(xí)中,所以我哪有資格說我愛香港?”他說。

在蔡旭威看來,所謂創(chuàng)作不外乎感覺,而所有感覺又不外乎是一個了解自我、明白自己的人生課程。蔡旭威說:“我不認同‘讀萬卷書不如行萬里路’,香港也可以是‘世界’。我相信這一刻如果我有計劃拍別的地方來補充《路燈》這一系列,我只會換來一些自欺欺人的感覺。”

生活在香港這個地域特點鮮明但同樣五味雜陳的紅塵“世界”中,《路燈》系列作品的創(chuàng)作源于蔡旭威對“人生課程”的一絲困惑和些許思考:“也不知該如何說起。可能是早些時候受前輩兼好友、香港攝影師高志強的作品《夜曲》的影響,又或者是因為在Youtube聽到閆弈格翻唱陳奕迅的《我們都寂寞》。只知詞作者林夕那句‘迎面一個老尼姑走過,把路燈看破’,讓我想到路與燈的關(guān)系。”

陳奕迅的歌中唱道:“不知道想要什么,不知道擁有什么。”當(dāng)這首歌在香港唱起,這個高樓林立、車水馬龍、人們行色匆匆、努力勤奮安家立業(yè)的地方,要尋求廣闊的思考空間和心靈放逐之地,恐怕就只有天空和夜色了罷。蔡旭威說:“聽這歌前,我只知道‘街燈’,問過上海朋友,“street lamp”普通話怎么說,答案還是‘街燈’。但路燈與街燈的分別,就好像世界與天下一樣,都是那盞燈那個球,但層次不可同日而語。路,人生;燈,指引……路燈我覺得比街燈來得更有意思。負責(zé)引領(lǐng)人生路的燈有許多:教育、宗教、習(xí)俗或法律……人們都說,它們是大海上的燈塔,為航者導(dǎo)航,避過礁巖,安然抵達目的地。可是現(xiàn)實里大部分人,包括我,看不到目的地,甚至仍然處于迷失狀態(tài)。”

“迷失”可以算是攝影師在創(chuàng)作前提出的問題。而縱觀這組照片,看攝影師運用的拍攝手法和細節(jié)安排,便知作者是給自己、也給“迷失”做了回答。

這組照片以不亮的路燈開始,不亮的街道結(jié)束,首尾呼應(yīng),一張是鋼筋叢林廢墟中的多盞路燈;另一張是野外延伸至遠方的無燈的道路。中間則是若干幅點亮的路燈。好像人的一生,從對指引的渴望到依賴指引,再到心懷指引,最終無畏前行。另外,以紅外、黑白、接片多種表現(xiàn)方式,通過對香港夜與光的記錄,攝影師表達了個人對塵世的思考。說到這些,蔡旭威認為:“因為紅外線的相片看似不真實,如