安哥:以民間視角記錄時代

2011-12-29 00:00:00洛洛

攝影世界 2011年6期

安哥不姓安,千萬別搞錯。他原名彭振戈,筆名安哥,曾用名彭安哥、彭安鴿。1947年生于大連,北京長大,在云南西雙版納當過七年知青,在廣州當工人四年。1979年起在中新社廣東分社當攝影記者,后又在香港當記者編輯六年,現在也是知名策展人。

安哥是廣東攝影圈乃至中國攝影圈都不得不提到的人物,除了良好的職業素質之外,最重要的是他做了一件和老百姓息息相關的大事情,那就是用鏡頭記錄下時代的發展,且一做就是三十年。安哥在《結圖紀事》一書中曾寫道:“我入行雖晚,已經32歲,但是在入行之前就已經是有故事的人,知青和工人的經歷讓我的足跡已踏遍大半個中國,但有感于我所經歷的社會生活在當時的主流媒體上連影子也見不到,所以入行后有一個夢想,要用手中的相機去記錄我的所見、所聞、所感,去見證普通老百姓的生活和生活中的酸甜苦辣,從中反映我們所經歷的時代歷程。這么多年,相機從來沒有離開過我,我用相機拍下了十數萬張底片,圖片稿在海內外的上百家報刊雜志上發表了近萬張次。作為一個比較邊緣的門類,這些年來攝影一直在不停拓展自我表現空間,在觀念實驗化、技術傻瓜化甚或材質多元化的支撐下,在日益頻繁的攝影節或綜合影展的裹挾下,人民既有的攝影認知邊界一再彎曲變幻——有太多深沉的、亢奮的、虔誠乃至近乎自虐的、夢游般的、無所不用其極的、百無聊賴的、詭異的或者精于商業利益算計的圖像撲面而來,致使人們的感官不得不屢屢遭受突破,在看似越來越寬闊的攝影之河上,委實有著太多的水紋、浪花或者泡沫。”安哥知道一本圖錄的選取規模遠不足以涵蓋整個非創作攝影的全面景觀,但表示入選作品都是公認的最具標志性的當代中國紀實攝影的代表:“但愿當我們被牽引、穿行于這些來自不同主體、不同視點又都同樣并不伴隨著喧囂與尖叫的圖像中間時,便能返回或直達一個無須爭論就應豁然的質樸的視覺定義——真實乃攝影之本質,而被濃縮或被理解的真實,則是攝影質量之所系。”

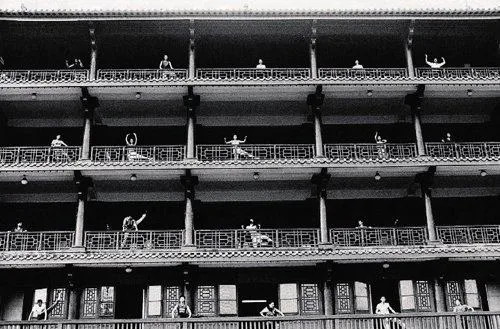

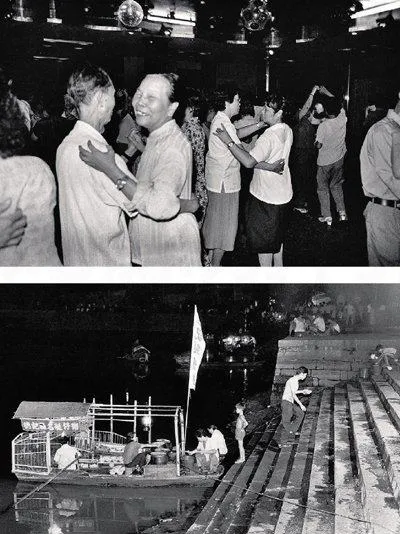

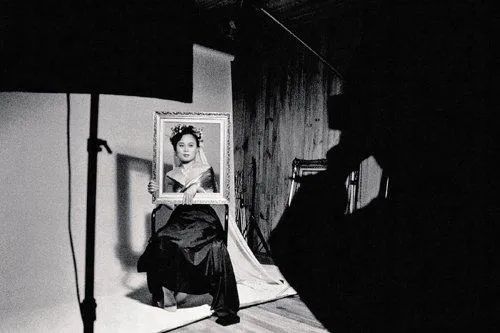

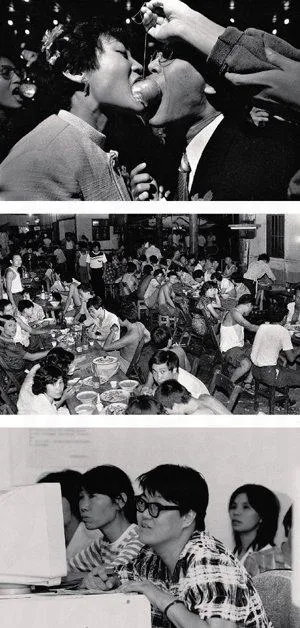

2001年,一本名為《生活在鄧小平時代》的圖文書在全國各地熱賣,這本以南方的改革開放為題材的攝影書,將人們的視線帶入在歌舞廳跳舞的廣東老太太、在廣州泰康路木排頭的小巷婚禮、在簡陋教室里學走模特步的妙齡女郎等等熟悉又陌生的回憶里。上百幅攝影作品讓人們意識到,一個時代結束,而另一個時代已經到來,那一幅幅司空見慣、觸手可及但又極其普通的生活畫面在不知不覺中成為了時代的符號和記憶,安哥一夜成名。

記錄安哥半個多世紀的人生經歷的《哥哥不是吹牛皮》一書面世了。書中講述了他伴隨新中國誕生的童年故事,在僑委大院的日子、校園時光、在西雙版納相濡以沫的同學和老工人、知青的生活、回城成家、80年代的改革春風、民間攝影的故事及其攝影作品產生的時代背景。以一種真名實姓的方式,以原生態的故事情景、細節,向我們訴說了屬于他自己的悲喜交集的故事,也是屬于這個時代的因果相襲的故事。安哥是個有故事的人,正因為這點,他的攝影作品才客觀、真實,富有時代感、又不伯意境、情趣、狡黠……說起這些照片,他說:“從80年代起,中國紀實攝影者無論是抓拍、擺拍,或真或假,更大的主旨還是民間的立場和民間的影像。好多人已經開始意識到中國人如何來拍中國人以及自己周圍的生活,技術也越來越成熟了。就算是‘玩’當代攝影的人,他們無論用什么手法,也都是在以民間的視角來追求自己的好作品。而中國社會從計劃經濟走向市場經濟,從貧困落后轉向逐漸富裕,從傳統走向現代化和工業化,這種時代是最適合攝影表達的,是一個最出圖像的時代。”

安哥拍攝的廣東照片內容很雜、很多,大部分是黑白照片,攝影風格和現代主義、唯美風尚都沒有關系,只是一種對生活的記錄,樸素平實,機智幽默,卻讓人過目難忘,因為都是百姓的身邊所見。就是這一張張樸實的照片見證了廣東人的生活,見證了一個時代的發展。在我看來,用圖片訴說歷史,是再好不過的手法了。

安哥是個有親和力的“老頭兒”,他精神抖擻,講話時思路清晰,語速很快,基本是有問必答,和他聊天讓人很放松。提到老照片和自己的家人他就特別興奮,我想正是這種熱情,正是這種對生活的熱愛造就了他,造就了他的影像和今天的成就吧。現在,退休后的安哥把更多的經歷放在了策展上,希望有生之年能夠做一個正式的展覽,再印幾本畫冊,把自己重要的作品手工放大,保存得更長久。