將廣東文化融入攝影

2011-12-29 00:00:00洛瑤

攝影世界 2011年6期

葉健強在廣州的橫街窄巷長大,是地地道道的“廣東仔”。自小喜歡美術、書法,見證了廣州30年來的變遷。1971年,高中畢業的他進入廣州新聞圖片社工作,一邊工作,一邊系統地學習攝影知識,從在暗房沖洗膠卷、放大照片學起,將興趣與工作有機結合起來。在廣州新聞圖片社工作時,他得到的告誡是:拍照片一定要拍漂亮、完美的。因此,在那個時期,他所拍攝的照片無論是風光片還是人物片,都很講究用光等攝影手法,且一律都是擺拍。這種狀況一直持續到1980年,他進入《羊城晚報》做攝影記者的初期。這一時期,葉健強拍攝了許多“擺拍”的照片,從這時候開始,他開始覺得生活中一些有缺陷的或是不完美的東西才更有個性,更值得被關注。也正是從這個時候開始,他開始關注廣州市民生活,關注反映社會存在、變化發展的東西。

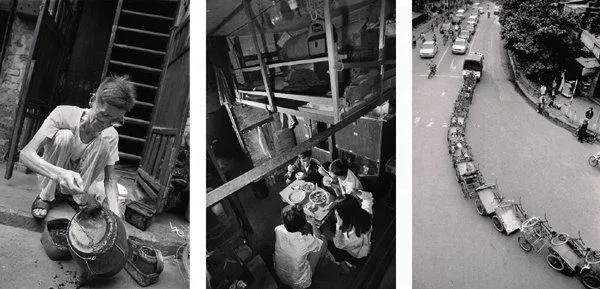

1983年之后,是廣州進入改革開放后變化最劇烈的時期,整個社會都在變。人們開始認為用力不如用腦,葉健強則希望能用相機記錄這些變化,畢竟酸甜苦辣才是一個人真正的生活狀態,民生的東西才是自己熟悉又應該關注的,才是最可愛的。他開始騎著破舊的自行車在街上閑逛拍照,每次抓拍到有趣的場景都會興奮不己。在他看來,即使有些照片對焦不清楚或是構圖不完美,但仍是真實、自然的,因為你永遠沒法預料下一張照片會是什么樣。他說:“我是土生土長的廣州人,對廣州有很深的情結。廣州人有‘一盅兩件’,一盅是指喝茶,兩件是指燒麥和糯米雞。他們的生活很悠閑,很多人養養鳥,喝喝早茶,一天就過來了。如果細心觀察,你會發現市民從穿著打扮到生活娛樂,都反映出社會改革的變化、社會的本質,想從共性中找到個性,只要從人民身上入手就可以了。從這個角度抓拍,不論是搞新聞工作,還是藝術創作都是有價值的。” 他上百幅在廣東省和全國獲獎的攝影作品,正是由“逛街”中得來的。現在,身為《羊城晚報》攝影部副主任、廣東省新聞攝影學會常務理事的他還在繼續這樣的拍攝。

2005年,《羊城晚報》設立“葉健強跑街”專欄,每周出2?3期,一開就是七年。他笑稱這個專欄是在流動中發現有意思的東西,直到現在仍是讀者心中的樂土。一幅幅反映草根階級生活狀態的圖片,一幅幅用簡單的攝影記錄方法拍攝下的有血有肉的圖片深深感染著廣州市民。談到這個專欄的誕生,葉健強說:“我對廣州人的經歷很熟悉,不同的人群只是一個引子,它很抽象,也很現實。不管你處在什么樣的階級,對生活的熱愛和追求都是一樣的。世界觀就是對世界的觀察,是宏觀和微觀的合體,這個欄目就是讓我們在生活中不斷發現新東西,D9J7HlJJBAawBMJ6UAQ4BQ==告訴人們不要盲目追求形式上的東西,要從節奏中抓住時代符號。過去我總認為使用傳統的用光、構圖方式,用夸張的特寫描繪事物才是作品,主持‘跑街’這個專欄后,我感覺形式是為內容服務的,在生活的點滴中發現可塑造的東西才是硬道理。我對拍攝風光、靜物的興趣不大,有好的光線會恰當利用,但不會刻意描繪,也不喜歡利用后期制作出特別的效果,我覺得原汁原味的更好。在我的作品中,‘人物’才是靈魂,大家共同經歷過的一切真實的事件才是我要表現的重點。”

作為前輩,快到退休年齡的葉健強表示會堅持主持好這個欄目。被問到對后輩的忠告時,他想了想說:“攝影在過去是貴族消遣用品,現在已經成為大眾藝術,這個時代,人人都可以拿起相機拍作品,這對攝影記者來說是一種挑戰。所以我認為‘堅持’很重要,付出的代價也會很大,是對靈魂、細節的考驗,也是對人精神意志的磨練,要準確抓住每一個符號。年輕人的機會很多,發展空間大,新手法應用得又很熟練,他們更注重形式的東西,我們老人更注重更本質的東西。雖然現在的世界觀很寬容,但還是要鍛煉自己的眼力,眼力+頭腦+技術=有價值的圖像。很多人想拜我為師,我讓他們慢慢來,其實生活中很多偶然都是必然的,只有反復經歷過失敗才能敏銳地抓住事物的發展趨勢,反復就是力量,但切忌沉悶,要在不斷的修正、發現過程中樹立信心。當攝影記者多年,我也有過迷惘期,比如在天河城新區拍攝找不到感覺,就騎上自行車去西關老城區走一走,看到熟悉的景物、熟悉的人,會激發我的創作欲望。就算是去同一個地方,拍同樣的人,在不同時間段表現出的樣子也是不同的。當攝影記者,與人溝通很重要,新聞圖片帶有故事性才更好看。我(通過攝影)把大眾情感濃縮成細節的動情點,使人有身臨其境的感覺。希望大家在看我拍的照片的時候,可以流著眼淚在笑。”