華賽啟示錄

2011-12-29 00:00:00謝霜

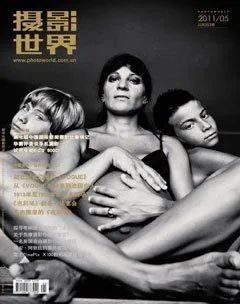

攝影世界 2011年5期

在昏暗的光線下觀看幻燈屏幕,不時按下手中的投票器,偶爾在紙上做筆記,遇到疑問時提出并進行討論——這是本屆華賽評選過程中的典型畫面。經過4天3夜的連續工作,第七屆中國國際新聞攝影比賽(華賽)評選結果于3月25日在江蘇南通公布。作為一項權威性和影響力日益上升的國際攝影賽事,華賽倡導的理念是“最開闊的新聞視野,最敏銳的洞察目光,最快速的客觀反映,最高超的拍攝技巧,最強烈的視覺沖擊”。而在實際的評選中,這些理念是如何得到體現的,獲獎作品怎樣脫穎而出,攝影人又能從中得到什么樣的啟示?本刊記者全程跟蹤華賽,為您深度剖析。

什么樣的照片受到評委的青睞?

在華賽第一輪“海選”中,來自10個國家和地區的13名評委瀏覽了7314幅照片,僅日常生活類新聞的單幅照片就有248幅之多。這些作品或許都是拍攝者的至愛,但是在短短數秒的投票時間中,卻受到嚴苛的檢驗,其去留經評委手中的投票器瞬間決定。在第二輪及以后的評選中,雖然設置了“挽救”和“復議”環節,但是得到挽救的作品仍屈指可數。經過觀察,我們發現照片要獲得青睞需注意以下幾個方面。

一、玩弄攝影技巧易被看破

參評作品中,一些經驗較淺的攝影師使用了夸張的影像語言,如廣角鏡頭、長時間曝光,以及黑白轉換、氣氛渲染等,這些富有“沖擊力”的手法對拍攝主題并沒有起到很好的表現作用,難以得到評委的認可,往往在第一輪就遭到淘汰。攝影技巧是不可缺少的因素,但并不是最主要的,光靠技巧出位只會喧賓奪主,照片無法給人留下深刻的印象,更不要說感動他人。

二、態度鮮明的易存活

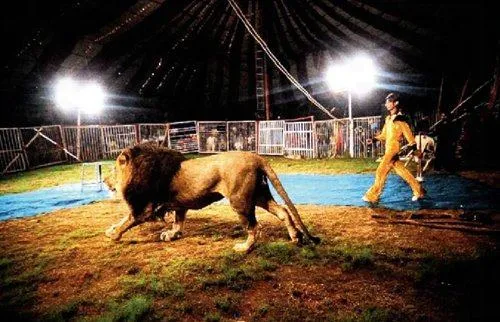

照片不僅反映事實,還應該蘊含、傳達作者的觀點和主題,如果不能表達出明確的態度,照片也就缺乏說服力。在日常生活類前5名的評選中,一組《巴基斯坦馬戲團》的組照就被英國評委Stephen以“大概是本次比賽中最美的照片”為理由要求復評。然而不少評委認為這組片子雖然在技術、用光上堪稱完美,卻不具備很強的敘事能力,主題題意不明顯。最終它以一票之差落選。不過所有的評委都承認這組照片很美,這也是它獲得二次機會的原因。從此也能映射出新聞攝影對美感的要求。而縱觀這組照片,它并沒有強烈的用光和勾人眼球的構圖,而是創造了一種和諧統一的意境。這種畫面的美感和作為組照的整體性仍然值得學習。

三、照片要讓陌生人看后有所感

在第一輪評選中,評委能看到的只有圖片和標題,因此新聞事件本身的影響力并非評選的決定性因素,他們看重的是圖片的敘事和表達。影像需要傳達新的信息,它最好給人帶來經驗以外的信息并引起思考,而不是泛泛而談,讓人一眼看穿,毫無咀嚼的余地。澳大利亞評委Alan表示,當評選單幅照片時,不是看這個事件有多重大,而是圖片讓我們看明白發生了什么。英國評委Stephen則認為新聞攝影有許多功能,其中之一就是回答問題(發生了什么),其二是提出復雜的問題(為什么、怎么辦),哪種都可以,但如果第二點沒做到,就是個遺憾了。

四、影像應蘊含人文關懷

到最后的評選環節,揭露社會問題的照片往往能得到評委更多的注意。如新聞人物類單幅中的《硫酸受害者》就得到了美國評委Frank的復議。他說:“這組照片反映了一個嚴重的社會問題,而且畫面非常有沖擊力,讓人感到辛酸。新聞工作者有責任展示社會的這一面。”日本評委管洋志則表示:“對于硫酸傷害的問題,組照已經體現出來了,但作為肖像單幅來評選有點不太合適。” 這幅照片最后挽救成功,獲得該類別的銅獎。

同樣出于人文關懷,鏡頭過于直白也是難以得到認同的。參評作品中,不乏記錄疾病、暴力等題材的日常新聞照片,過于直白和血腥的場面往往給人“不舒服”的感覺,也是一種對被攝者的不尊重。攝影師在拍攝時可以考慮更為含蓄的表達方式。而如果影像只是平鋪直敘地對疾病或者車禍現場進行重現,就更難獲得好的成績了。

五、用影像本身來傳達信息

有了好的新聞題材之后,攝影師應當盡量做到“影像對題”,讓人看到影像就能了解作者的意圖。比如本屆華賽有人選擇了“10月10日結婚難”這個題目,然而僅僅拍攝排長隊的新人是不夠的,這樣的圖像無法清晰表達10月10日這個關鍵的新聞要素。其中也沒有等候新人的表情或情感特寫,這樣的圖像顯然不是能表現這個新聞的最佳影像。這就像給一篇文章取標題,看標題與寫作內容是否一致,這是作者有效的自檢方法。而在新聞攝影中,圖像中的元素也要很好地圍繞一個集中的新聞主題,畫面如果過于凌亂,出現許多不必要的人物表情或背景元素,勢必會對圖像的表現造成干擾。

六、“沖突”使照片更具可看性

縱觀獲獎照片,有“沖突”元素的占據多數。哪怕是日常類新聞照片,沖突也是非常重要的,“沖突”不僅僅是指畫面中的情節沖突和人物沖突,也包括人物感情的沖突,有時甚至具有諷刺意味。在一幅有充滿張力的照片面前,平淡的風景式照片很難有競爭力。評委Stephen稱自己在尋找不同尋常的照片。當一張看似枯燥的參選照片展現在眼前時,雖然看上去無法激起人的興趣,但他會試著讓自己從攝影師的角度審視這張照片,了解更多,試圖發現它的有趣之處。

參賽者需要注意哪些問題?

根據本屆華賽安排,當評選進入到第二輪以后,評委之間允許進行討論,這些討論讓評委們充分地交流意見,給出盡可能公允的結果。本屆比賽討論的話題主要是關于投稿類別,以及照片的社會文化背景、真實性等細節問題。事實上,這些問題值得每一個參賽者注意,因為細節處理不當可能會讓你失去獎項。

一、選擇正確的投稿類別

按照華賽的比賽規則,由參賽者自己選擇投稿類別,評委會無權對類別進行調整。所以選擇正確的投稿類別非常重要。例如在非戰爭災難類重大新聞單幅的評選中,作品《日本西大寺裸祭節》面對7進5的投票時,有評委對其參賽類別提出質疑,因為這個節日在日本是每年舉行的,不能算作重大新聞。該作品隨即遭到淘汰。

在新聞人物類的單幅評選中,也出現了投稿類別的問題。評委們一致提出了一個疑問:“新聞人物指的是著名新聞人物的肖像,可這類的評選照片中大多是從新聞事件中抽取的人的照片;從類別上看,一些照片應該重新分類。”

從新聞肖像類單幅的評選中我們可以看出,這類作品的要求是新聞類,可以是人物特寫,也可以是環境人像,重在表達圖中人物的表情和內心世界,是否與圖片名稱相符,映射有關事件或社會現實,給人心靈的震撼。澳大利亞評委Alan指出:“在這里面很多照片是從其他類別組照中拿出來的,只是突出表現了人物而已。大家已經從其他類別的評選中知道它是在哪個災難中發生的了,所以必然會對評判產生一些干擾。”這也對一稿多投提出了質疑。

而在新聞人物類的組照評選中,中國評委徐京星指出,一些組照是關于災難和戰爭的,如水災和紅衫軍,不應歸到新聞人物的類別中來。評委Alan也表示:同一組照片放到兩類去投是參賽者的錯誤,當然兩個都投也沒有問題,但有一組照片確實是投錯了類別。雖然有評委建議把有可能獲獎的作品改換類別,卻因為華賽規則不允許而作罷。由此看來,攝影師只有選擇正確的類別投稿才有可能獲得獎項。

二、撰寫合格的圖片說明

當評選進入到第二輪以后,評委可以調看圖片說明,在瀏覽所有圖片后進行投票。在日常生活類單幅評選中,澳大利亞評委Alan指出,除了《退伍老兵依依惜別》這一張,很多圖片的名稱都沒能準確描述我們所看到的圖片。例如“失去的純真”這樣的標題就被評委指出,無法幫助觀者了解圖片的故事。而在日常生活類組照中,一組題為《移民者的女家屬》的照片,拍攝的是移民者離開國家后留在家鄉的女家屬,表意并不清晰,評委不得不調看圖說。而《馬穆楚日常生活》這組照片,評委調看圖說后也沒能清楚了解攝影師要表達什么,最終只得到2票。

對于在影像上引起評委注意的照片,如果在圖說上減分,實在讓人扼腕。看來,為圖片起一個恰當的標題、撰寫合格的圖片說明,也是參賽攝影師應該具備的能力。

三、遵循真實性原則

在拍攝新聞照片的時候,攝影師可以借助現有的場景進行構圖,利用各種方法將畫面發揮到極致。然而在創造性和真實性之間如何平衡,這在業內一直是具有爭議性的話題。

在本次體育類新聞組照的評選中,組照《激情2010》有一幅花樣游泳的照片遭到了評委的質疑。中國評委李舸提出:“畫面左邊的四個人是真實的,右邊的人物是通過在鏡頭前加鏡片出現的鏡像。請問評委們對這類照片的真實性怎么看待?”英國評委Stephen則認可這種做法,并提到大衛·伯內特四年前在奧運會上拍攝過類似的照片。中國評委徐步指出,如果鏡片是現場存在的可以,如果是攝影師拿在手上的,則不可以。在經過一番爭論后,這組曾獲得高達11票的作品最終還是跌出前五,與獎項無緣。

在評選過程中,評委會一再對真實性進行強調,這種真實涵蓋了新聞事實、畫面元素,以及影調、色彩等方方面面。例如有一組名為《黃金價格》的照片就曾被評委懷疑是否對土地顏色進行了強調和渲染,雖經討論后的判斷是顏色真實,但由此可見,真實性無疑是影響評分的重要因素。

如何解讀華賽的評選結果?

在本屆華賽中,有75幅(組)作品分獲金銀銅獎和優秀獎。它們精彩地展現了過去一年世界各地社會經濟、政治、文化生活的現實圖景,體現了人類對戰爭與災難的抗爭,對和平與發展的追求,具有很強的視覺沖擊力,給人留下深刻的印象。華賽在給世界各地新聞攝影者帶來榮譽的同時,也為我們提供了優秀新聞攝影作品的范例。

那么,應該如何解讀華賽的評選結果呢?總結起來有以下幾點:

一、每類獲獎作品要看全

獲獎作品出爐后,只關注金獎照片是無法充分理解評委對該類別作品的評判標準的。新聞攝影比賽對獲獎作品的要求往往是既要具有新聞性,又要具有藝術性。評選的過程往往就是對這二者權衡與綜合考量的過程。除非參賽者的作品能夠“撐破”評委的想象,技壓群英,否則就逃不開新聞性和藝術性的考量。此次華賽的獲獎作品都是從數百張作品中經過幾輪選拔的優秀作品,甚至在中間的評選中,前幾名的照片票數不相上下。綜合看待金銀銅以及優秀獎,更有助于我們了解該類新聞照片的評選標準。

二、體會獲獎作品的影像表達方法

華賽獲獎作品一般都是影像表現的杰出范例,參考這些作品,正是攝影師們訓練圖像感、畫面感的好途徑。新聞攝影對光影、構圖等技巧元素也是十分講究的,但攝影畢竟是信息和情感的傳達,無法單獨拆解為光影、構圖等技巧因素。所以,換位思考,體會優秀攝影師看待一個新聞事件時的視角,這對自己的成長是非常有益的。比利時評委Kurt在采訪中建議,可以設想自己是獲獎作品的拍攝者。在當時的環境中,要表達這樣一個主題,自己會在畫面中選擇哪些環境和人物元素?是遠景表現還是近距離的特寫?如果可選擇的話,自己會選擇什么樣的拍攝時間和天氣?哪種選擇更具有震撼力?思考這些問題之后,再與獲獎者的視角進行比較,甚至會有更驚喜的發現。

三、關注獲獎作品的發展趨勢

世界上每年都會發生層出不窮的新聞事件,而攝影師們也在不斷尋找新的題材、報道角度和表達方式。每一屆的華賽,總有一些作品能以新穎的視角、獨到的觀察打動評委。例如日常生活類組照的金獎照片《帶著假肢生活》可以說令人眼前一亮。這組照片并沒有殘疾人題材中常見的陰郁情緒,而是展現出快樂和希望,讓人深受感染。照片中可以看到帶假肢的小男孩踢足球、寫作業、玩耍,殘疾并未使他的生活與同齡人不同。正如日本評委管洋志所指出,現在的新聞攝影與5年前有了很大的差別,許多照片不再是單純的敘述報道,而是從被攝者、受害者的角度來考慮問題,擁有更加豐富的情感和內涵。這些無疑都值得我們新聞攝影工作者借鑒和思考。