女大學生的媒介形象呈現

2011-12-29 00:00:00舒環

新聞世界 2011年1期

【摘要】女大學生的媒體形象呈現作為女性刻板印象研究在媒體上的延伸和擴展,最近幾年受到學者越來越多的關注,但是在具體研究中卻逐漸流于模式化。本文通過內容分析法,對不同受眾定位的兩家媒體——《人民日報》和《華商報》進行比較,對兩家媒體上所呈現出的女大學生群體的形象進行對比評析,通過比較2009年《人民日報》與《華商報》有關“女大學生”的新聞呈現,以實例對這些樣本的表征進行掃描說明新聞媒體如何對“女大學生”的形象進行呈現。

【關鍵詞】女大學生媒體形象內容分析《人民日報》《華商報》

目前,有關女性的新聞中,有一個被冠以身份的群體經常出現——女大學生(包括女研究生)。傳統意義上的“天之驕子”隨著高等教育的普及,負面新聞報道不斷增加,尤其是女大學生的媒體形象正在發生變化。“受騙”、“性放縱”、“自殺”、“暴力”、“違法違規”等充滿負面信息的詞語與“女大學生”聯系在一起充斥著媒體空間。通過大眾媒介的這類“異化”報道,人們形成的“女大學生”刻板印象必將對“女大學生”群體產生消極作用。

一、抽樣設計及樣本分析

(一)抽樣設計

本次研究選擇《人民日報》和《華商報》為主要研究對象。

在本次研究中,我們選取一年作為時間跨度,從2009年1月到2010年1月之間隨機抽樣。另外,為了避免系統抽樣帶來的樣本不能充分代表總體的危險,我們對一年之內搜集到的所有關于“女大學生”群體的新聞逐一進行分析,以提高精確性。相對來說,此次研究樣本量巨大,因此我們選取“新聞標題”為研究對象。在《人民日報》和《華商報》的電子版中分別搜索關于“女大學生”、“大學女生”、“高校女生”這三個經常用來描述大學女生群體的關鍵詞進行新聞標題檢索,得到可用作分析的報道普通女大學生的新聞報道標題,《人民日報》10條,《華商報》22條。

(二)樣本數據分析

新聞媒體中對女大學生的性別歧視與全球范圍內的商業文化與消費主義的泛濫不無關系。隨著改革開放的深入、全球一體化進程的加快,相當一部分媒體在“消費主義”思想的影響下,熱衷于追逐“利潤最大化”,淡化了“專業主義”精神和社會責任,把追求快樂、追逐快感,當成了自己的目標。因此,以獵奇、刺激、煽情為價值取向的“女大學生”新聞也不在少數。

筆者根據新聞敘事(把新聞看成一種敘事,包括敘事角度、敘事模式等)理論來分析媒體對女大學生形象的建構策略,媒體對女大學生形象的建構可以劃分為以下幾種:

1、正面形象。媒體對“女大學生”新聞報道的主題,其重心理當集中在反映女大學生們蓬勃向上的精神風貌、教學科研取得的成就以及女大學生的成長和發展上。在當前的媒體報道中,這種形象的建構不同的媒體在報道時有著較大的差異,比較嚴肅的有著強烈的輿論引導功能的黨報《人民日報》在這方面的報道比較多。例如《人民日報》報道的《女大學生當起農村“孩子王”——選擇貧困鄉村支教》、《可敬天下女兒心,三位女大學生的故事》、《女大學生網上開店財富如滾雪球流動資金達300萬》等等。

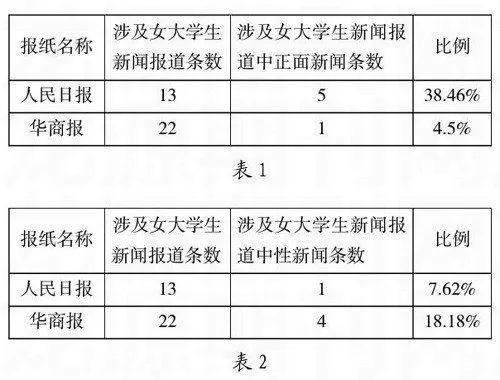

從表1可以看出,僅僅從量上《華商報》和《人民日報》有著較大的差異,筆者認為基于兩報不同的風格定位,《人民日報》是全國性的黨報,它發揮其輿論引導功能積極傳播女大學生的正面形象,比重占到了38.46%。而《華商報》是地方性都市報,由于其不同的價值取向,在報道時數量上明顯少于黨報。在所抽取的22份樣本中,涉及女大學生新聞報道中,正面新聞也只有1條——《殘疾女碩士李勃玲希望能從這個農家小院走上工作崗位》,僅占所有涉及女大學生新聞報道的4.5%。

2、中性形象。中性形象則是指敘事中的女大學生形象既非受難者又非正面行為者或負面行為者,具體表現在新聞里就是只涉及女大學生,但卻沒有明確的關于女大學生好與壞的敘事。比如《人民日報》的《完善法律促進女大學生就業》、《女大學生能否承擔村主任之重》、《百名女大學生“村官”進城“回爐”》等。這類型的報道只是單純的把女大學生作為一個群體,報道他們的一些事情或者與其相關的政策法規。

根據表2可以看出,《人民日報》此類的報道盡占到所抽樣的樣本總數的7.62%,《華商報》此類報道也只有18.18%,對這類形象的建構根本不足以構成主流形象。

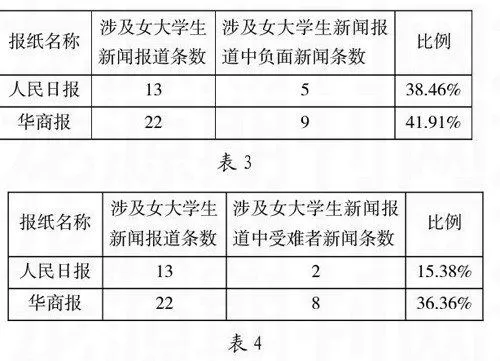

3、負面形象。負面形象就是新聞中突出報道女大學生的墮落、放縱、違規違法等方面。不可否認,同其他社會群體一樣,女大學生群體也存在諸多問題,但不同類型的媒體在此類主題的報道上偏重甚至集中于負面新聞上,這顯然會對女大學生的形象產生誤導。此種現象在都市報中尤為嚴重,例如選為樣本的《華商報》在這類主題的報道中竟然占到了41.91%(見表3)。

當人們在各種媒體上看到的不是女大學生積極向上的精神和健康成長的身影,而是大量的暴力、死亡、犯罪、傷害、兩性時,原本單純、好學、積極向上的女大學生群體被建構成了危機、墮落、混亂的群體,長此以往,勢必在受眾心中造成扭曲的女大學生形象,這種迷失重心的“女大學生”新聞與促進女大學生們的健康發展顯然是背道而馳的。例如《大二女生宿舍產子并將嬰兒棄在樓下》、《“造假”受處分女碩士狀告北京市教委——北大該女生稱,導師性騷擾不成舉報她造假》、《西安情侶大學生搶劫萬元后外出旅游》等報道,內容都以兩性為主要賣點,想方設法與情感沾上關系,將低俗的文化元素當作時尚標簽加以炒作,追求“眼球效應”。現實中的女大學生當然存在負面行為,但她們中的絕大多數都是上進、純潔、善良的,然而樣本中所表明的情況是:負面行為者的所占比例(38.46%和41.91%)遠遠高于正面行為者(38.46%和4.5%),因此負面行為者成了女大學生的群體形象。

4、受難者形象。許多“女性新聞”中的女主角以被污辱、被損害、被欺騙甚至被殺害的角色出現,女性成為不能接受教育、不被公平對待、值得同情的弱勢形象或成為遭受暴力、飽受虐待、值得窺視的關注對象,女大學生自然也成為其中難逃的一員。受難女大學生在獲得社會公眾同情和關懷的同時,亦傳播和強化了“女性易受傷害”的弱者形象。

如表4所示:在此類報道中《人民日報》和《華商報》都占有相當大的比重,比如《家教途中女大學生遭搶》、《以工作為餌誘騙女大學生》、《中國女碩士大馬被拘8天》等等。當然,在對此類弱勢女大學生形象的建構中,有時也會出現“施助者”的形象,但這類角色通常由男性扮演。綜上所述,我們可以清楚地看到,大眾傳媒在建構女大學生形象時是帶有刻板成見的,這些女性總是以一種受騙、在工作中不能有平等機會、受疾病困擾的形象出現的。

媒介更多地將女大學生建構為“負面行為者”,較為嚴重地扭曲了現實。從所獲取的樣本來看,《人民日報》雖然對女大學生的正面行為做了一些報道,但大量負面報道削弱了正面報道的效果,因此“負面行為者”成為當代女大學生的群體形象;《人民日報》雖然對女大學生的就業問題作了較多關注,表達了對女大學生的人文關懷,但它們同時又報道了女大學生的情感、醉酒失控、拜金等現象。媒體對女大學生形象的這種建構,既不能正確地呈現出這一社會群體從而喪失媒介所具有的“社會雷達”功能,同時對于女大學生的健康成長及生活、工作也可能帶來較大的負面影響。

結語

本次研究所選取的樣本或許不足以代表我國所有媒體對“女大學生”的形象構建的角度,但是也可窺見一斑。媒體報道的女大學生形象是在不平等的觀看權利下被建構的,媒介中的女大學生形象,反映的是大眾媒介及男性眼中的女大學生形象;當女大學生被作為“他者”凝視的時候,女大學生成為男性眼中“女性美”的奴隸,其結果是身體及生活被放大供人觀賞。

事實上,每一個女大學生都可以從不同側面劃分為各種要素,而這些要素的不同組合能夠將每一個主體納入不同的符號系統,表達多重意義。例如,名校學子、農村女孩、青年知識分子、消費人群等等,這些命名都可以意指同一位女大學生。社會責任理論告訴我們,媒介有義務塑造社會群體的正面形象、有義務客觀公正地反映實際生活。媒體如何平衡女大學生群體的報道是一個長期的社會問題,媒介作為社會整合的紐帶,加強社會各群體的交流、理解是其義不容辭的責任。

參考文獻

①李銀河:《女性權力的崛起》[M].北京:中國社會科學出版社,1997:58

②郭慶光:《傳播學教程》[M].北京:中國人民大學出版社,2002

③西蒙·德波伏娃:《第二性女人》[M].長沙:湖南文藝出版社,1986:199

④卜衛:《媒介與性別》[M].南京:江蘇人民出版社,2001

⑤《你認為誰在妖魔化女大學生》[OL].2007-10-15,http://www.163.com.

⑥戴婷婷:《解析大眾傳媒對性別的刻板印象化表現》[J].鄭州大學

(作者:陜西師范大學新聞與傳播學院09級傳播學碩士研究生)

責編:周蕾