一位紅色收藏者的告白信

2011-12-29 00:00:00 王金昌

北京紀事 2011年11期

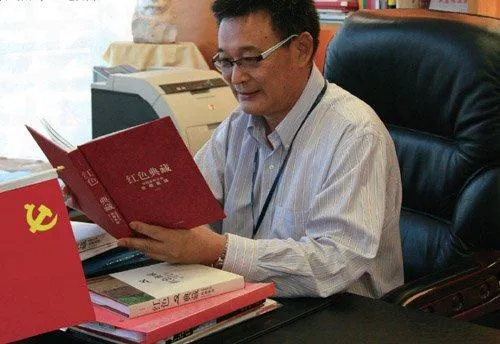

我收藏革命文物的愛好是從上世紀80年代開始的,主要是建黨前后至“七·七事變”之前的文物。前不久,經解放軍出版社篩選,成書《紅色典藏》,其中收錄了我300多件藏品。

80年代至90年代初,博物館等文化機構對文物資科進行電腦檢索,管理人員棄掉了一批他們認為沒時代價值的文字資料。如果從收藏研究角度看,文字資料性文物信息量更大更直接更準確。我就在那時轉入了資料收藏。歷史是由千千萬萬個體生活共同構筑的畫卷,每一個個體生活的真實記錄都是構成歷史的珍貴材料。

在江西蘇區發現的一大批中央蘇區時期的文物中,有蘇區文件、早期黨報、黨刊,有紅軍家信,有軍政的信函和大量的路條等。當翻閱到兩封紅軍家信時,一下吸引住了我。入伍數月的紅軍戰士梁昌順在給母親的信中寫道: “兒在外只有堅決一致的粉碎敵人(第)五次‘圍剿’,才能保障分田勝利。”紅軍戰士王金竹給在地方工作的哥哥的信中寫道: “希望你在家要拿出列寧青年的艱苦精神來領導千、百、萬個勞苦群眾一同到前線來配合主力紅軍作戰爭取五次 (反)‘圍剿’的決戰全部勝利,這是唯一希望兄要做到的事件。”信末尾都寫有“革命勝利之禮”。看完這些,我的心被深深震撼。我們不能參與那場民族解放,但這些寶貴的文物無疑是中國革命的有力見證。今天我們能做的,就是盡量多地收藏這些細節,世世代代不要忘記他們。從此搶救這些文物成為我義不容辭的責任。

在這個情結的牽引下,我的每一次收藏都滿懷著莊嚴和神圣。比如,一枚中華蘇維埃時期鐵制的中國共產黨黨徽。它便于行軍作戰時攜帶,歷經戰火,能隨時在嚴酷和惡劣的戰爭環境中作為新黨員進行入黨宣誓的客觀條件,那是革命者信仰堅定的象征。1930年蘇維埃政府編印的《紅軍歌曲集》中,有一首“十送郎歌”。歌中唱道:“十送郎十里亭,囑咐親郎慢慢行,革命成功回家轉,再要同妹行長情”,直白地唱出了為了革命成功,男女青年寧愿舍棄愛情的高尚情操。翻了身的勞苦大眾自動組織起來,給紅軍捐錢捐物,婦女為紅軍洗衣送飯,青年男女踴躍參軍請纓殺敵,兒童為紅色政權站崗放哨……這一切都帶給我無盡的思索,無窮的感動。

漸漸地,我把收藏紅色文物看作一項責任,犧牲大量的休息時間,尋覓紅色寶物。聽說江西老區在進行拆老房建新房的新農村建設,從舊房墻縫、梁洞中拆出一些革命文物,我便趕去了。節假日期間,我又數次專程赴贛州、興國、瑞金等革命老區,訪問老紅軍、紅軍后代和老區群眾,收藏紅色文物。經過歷史的風霜雪雨之后,紅色文物更顯得彌足珍貴,但老區人民還是熱情地將他們幾輩珍藏的上百件文物轉讓給我。老赤衛隊員將其保存的赤衛隊袖章、老擔架隊員將其擔架隊隊標無償送我。一位紅軍后代將《紅軍歌曲集》轉讓了出去,聽說我要出紅色文物集子,又幾經周折找回來并托人送到北京。

多年的收藏和研究讓我悟出,中國歷史幾千年,中國共產黨領導的中國革命斗爭史最為壯觀、最為可歌可泣,是歷史上任何一個時代所無法比擬的。由于當時環境惡劣,這段歷史留下的文物可能殘缺或品相不盡完美,也不比當今拍賣的“皇帝御批御覽”裝飾豪華、有經濟價值,但它們記載了那一段波瀾壯闊的革命歷程,是無與倫比的極其珍貴的歷史見證。

在收藏和研究紅色資料的過程中,我對成立了90年的中國共產黨有了更深入的認識。

中國共產黨在農民需要基本的生存條件土地時,從1927年起進行土地革命,打土豪、分田地,贏得了農民的擁戴。就像紅軍長征途中,“剿共”的國民黨高級將領吳奇偉日記中所寫,當他詢問乾(干)人為什么不喜歡國軍,而喜歡紅軍時,乾人回答:“紅軍到時,只打土豪,國軍到時,強買糧食,強取農具,亂砍樹木、竹林,頗惹人怨。” 乾人聲音是:“我們寧愿紅軍來!”

收藏品中有冊時任黃埔軍校政治總教官、早期共產黨員惲代英的講課筆記。他在給學生講政治課時,當學員問:“中國革命的目的及其所用方法,為什么和外國的不同,到底中國為什么要革命呢?”惲代英回答:“中國目前是為了要求全民族之自由獨立而革命。”在這里我們看到了早期共產黨人的信仰。

看著這些文物,讓人感到信仰的真實。讀著這些革命者的文字,我如身臨革命之境。

有軍事科學院專家評價我的藏品,“是珍貴的紅色歷史文獻和史料,是對現有紅色史料的有益補充,是對革命文獻資料收集的貢獻。”

我想,如果能通過這些藏品為歷史畫卷補遺于萬一,為幫助青少年一代樹立信仰,那將是對收藏者最大的安慰。

(編輯??馮嵐)

?icarusfeng@126.com