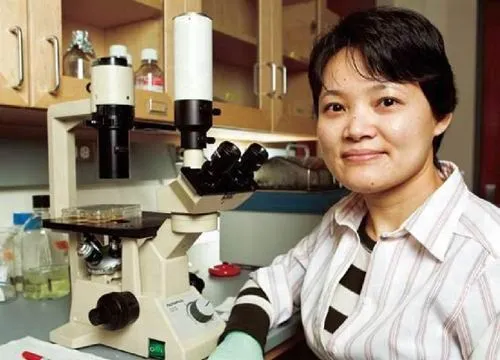

俞君英 誘導萬能細胞的人

2011-12-29 00:00:00李珊珊

南方人物周刊 2011年24期

“科學所能提供的這種持續的挑戰,不是任何一件事情可以代替的”

領跑者的競爭

2007年11月20日,俞君英作為第一作者的一篇文章在《科學》雜志電子版上發表,文章宣布,她所在的湯姆森實驗室的研究小組把人體皮膚細胞成功改造成了類似胚胎干細胞的新型“萬能細胞”。 那一年,這個女孩與她的導師湯姆森,以及他們的日本對手山中申彌一起被《時代》選為“年度重要人物”。

干細胞是世界上最神奇的細胞之一,經過誘導,人類干細胞可以分裂成人體的任何一種器官,可能是一顆心臟甚至一條腿。1970年,美國科學家史蒂文斯在小鼠胚胎中發現了這種神妙無比的“萬能細胞”,人們馬上想到:能否嘗試利用胚胎干細胞在體外培養細胞,再移植到體內修復受損臟器?

然而,要使用胚胎里的干細胞,首先需要面對倫理難題。要獲得它們,難免要破壞胚胎。哪怕為了拯救另一個生命,破壞胚胎,道德嗎?知名或不知名的學者、政治家以及公眾對此各執一詞。美國前總統小布什就堅決捍衛“胚胎自受精卵開始就是一個生命個體”,在美國,某些州禁止將胚胎用于科研目的,另一些州則允許。

能否用其他方式獲取干細胞?

答案是肯定的。俞君英們努力的方向就是把人類的皮膚細胞變回干細胞——就像讓時鐘回調,把成年人變回嬰兒。

從事這種細胞的返老還童術探索的研究小組很多,俞君英所在的湯姆森實驗室和日本人山中申彌在京都大學的實驗室是這個領域中領跑的兩個競爭者。

2006年8月,由整形外科醫生轉行從事干細胞研究的日本人山中申彌宣布,他們已通過基因操作,利用小鼠的皮膚細胞成功制成了萬能細胞。

回想起來,俞君英是在當時第一次知道了自己還有個對手:大家想到了一塊,而且,別人幾乎走在了自己前面。雖然,“他們勝在實驗對象是老鼠”,但老鼠身上成功了,人身上的成功,也許只是時間問題。

研究變得像一場賽跑:目標明確,幾乎相同;方法清晰,大致相似。拼的是速度;也許,還有運氣;再或許,還有參賽者的從容。

“后來的工作中,會不會很緊張,有趕時間的感覺嗎?”

“壓力是很現實的,不過當時心里也很平靜,我覺得,當你在做一件事情的時候,做事是第一位的。我只K6a1dEOHo6ir98HNE+oHQNYuRohwO2iMu0Xn0AT0SxM=是想解決我的問題。”

“趕得很辛苦嗎?”

“也沒有很辛苦了。我每天工作10小時,保證8小時睡眠,有幾個助手也會幫忙,但他們比我投入的時間更少。睡眠不足8小時我沒法工作。”

“如果被別人搶了先,你就什么都沒了,有沒有想過?”

“嗯,有競爭。”低下頭,俞君英考慮了一下,“但……大家方法不同,優勢也各不相同。”

東西方科學家的差異

華人科學家誘導出萬能細胞的消息傳開,對這個女孩的討論開始熱鬧起來。有媒體稱,她完成了一項有望問鼎諾貝爾獎的成果;也有人指出,“國內報道不應夸大中國留學生的貢獻”;甚至北京大學生命科學院院長饒毅也曾在這場爭論中表態:“在為俞君英同學高興的時候,不用在媒體中夸大這項本來很重要的研究,不宜強調諾貝爾獎,也不應有中文媒體貶低日本科學家的成就。”

問起國內那段沸沸揚揚的爭論,這位西施故里諸暨長大的女孩只是淡淡地笑了,那場討論于她,隔得實在太遠。

俞君英1992年入北大,昔日的同學,“留下來做研究的不多”,做研究的人里面,她成就突出——35歲即嶄露頭角。聊起當年轉行的同學,“會不會為他們遺憾?”她卻只是笑笑:“其實,有很多朋友中途轉行,現在的生活狀態也不錯,我也羨慕呢。”

1997年,俞君英赴美國賓西法尼亞大學攻讀博士學位,2003年起在美國威斯康星大學麥迪遜分校湯姆森實驗室工作。那是世界上為數不多的幾個以干細胞研究聞名的實驗室之一。1998年,這個實驗室的創建人湯姆森從人類胚胎中首次分離出了胚胎干細胞,正是在這里,俞君英開始了自己的干細胞研究。

這不是個很擅演講的人。2008年,她被邀請回母校開講座,偌大一個講臺幾乎消融不見,直到提問時間才逐漸顯出了些傳奇里應有的青年科學家氣質——鎮定、幽默以及對自己行當的信心。講座結束,北大生科院院刊的人上來,一定要請賜簽名,她卻羞澀地擺手,自稱書法太差。推不掉,才找個安穩處,在簽名本上鄭重地簽上名字——不是漢字,是拼音:Junying Yu。外國字對書法要求不高,她只寫了10年便已寫順。

當年的誘導干細胞研究中,湯姆森和山中申彌盡顯了東西方科學家的差異。山中申彌稱,他從事干細胞研究是為了能救死扶傷;而湯姆森則表示,他對應用完全不感興趣,不過,干細胞很有意思,“我制作干細胞,盡管不是為了尋找一種用于移植醫療的材料,卻是為了找到一種研究生物學的重要工具。”

與俞君英談起湯姆森,她說,那是個“上帝”似的頭兒。

她說:選PI太難,太懶的學不到東西,能學到東西的又太嚴厲;沒名氣的不被人重視,太過出名卻成了偶像派;不夠大牌的拿不出手,太大牌則像上帝了,沒有人想在一個全知又永不出錯的上帝手底下工作……

“不過,湯姆森那個上帝還好,他還愿意跟學生交流。”

做研究只為了解決問題

人物周刊:為什么從事這項研究工作?

俞君英:首先是為了人類