文人鶴菁

2011-12-29 00:00:00侯雅林

當代人 2011年8期

那年夏天,鶴菁坐在蓮池邊的亭子里,望著亭外的雨水淅淅瀝瀝順屋檐落下,又在門檻外的石階上,匯聚成溪,淙淙流入池塘里。池塘里荷花正在盛開,景色在雨中變得潤澤起來。

馮鶴菁,一個書法家、作家和詩人,被雨水阻隔在坐落于保定市中心的古代園林里,那個叫蓮池的地方。詩人的情懷,在綿綿的雨中,被沁入、濕潤,釋放出來,像這池塘里綿綿田田幽邃深遠的荷花。

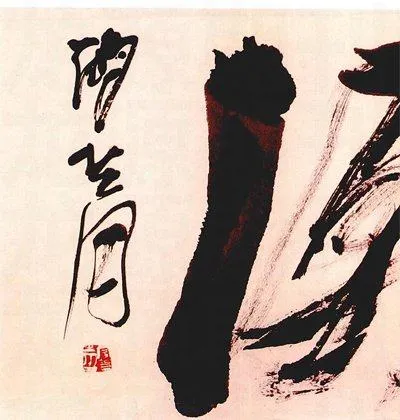

鶴菁的書法“幽荷”系列,在這現實的邂逅和情景交融的心境下,變得豐腴和生動,此刻他胸中的逸氣化作了筆下丹青,存幽荷的池塘里酣暢淋漓,落墨滿紙。

鶴菁十八歲下鄉務農,恰同學少年,風華正茂,應景感懷,才情倜儻。他曾給我看過那時寫的詩。那是山中的雪夜與同學話別,詩的題目叫《夜思》。開頭是這樣寫的,“友人走了/山谷中只留下心的空曠”,望著月下山影一片皎然,看友人的背影,在雪山相襯之下,漸去漸遠。而這個白雪影印下漸遠的背影,似白紙中的墨暈慢惺彌散開來。鶴菁接著寫到:“飛雪倦了/靜悄悄睡上夜的眠床/柴扉。勸住半盞燈亮/月光正凝結存冷的路上。”文人的情懷在這雪夜的思念中同樣被釋放出來。當鶴菁對我閑聊此景,我分明能感受到他詩人的情懷和書家的墨宿,令我感動。

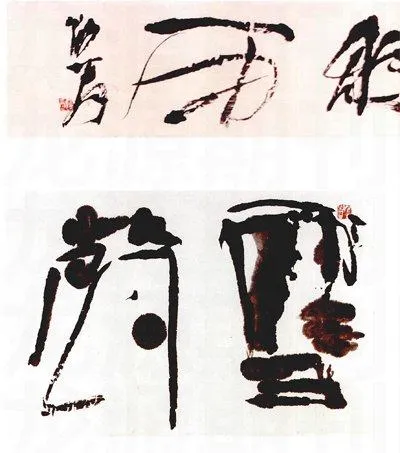

熟悉鶴苦的人都知其記性絕佳,能隨口背出古今中外的詩文,長篇大段,洋洋灑灑。最初我很驚訝,但也忽然明白,鶴菁書法的來龍去脈和順理成章。他書法的“幽荷系列”“松風系列”“雨聲系列”無不體現個真正的書家所不具備的文人情結。靜觀“一團和氣”“風雪歸漁”“留醉山翁”“觀潮”等書法作品,似流動的音樂凝固的詩,非俗人可襲。鶴菁找到了自我,我們找到了自己。

鶴菁家有書房,書籍遍地,案滿雜陳。他寫作,但不寫書法,似幾案承載不下筆墨的肆意和書法的思緒蔓延。因此他常借朋友的畫室揮毫潑墨。年去歲來,和鶴菁寫寫畫畫久了,發現他傳統書法功力極好,能寫手漂亮的行草。看鶴菁寫書法,不同于其他人,他并不在意筆墨的表面形式和書寫工具,而更著意干一種心境。宣紙橫長就由旁人抻紙,懸空而書。有時毛筆大小不合適,索性幾只筆并握,似蛟龍出水,飛鳥入林。

梳理鶴菁經歷,詩人和作家的敏感與知性,滲透了鶴菁書法的墨象。一個藝術家繹歷很重要,也許就決定了他生的脈絡和藝術情懷。現在看來,他的書法,明顯帶有文人骨子里的糾結與張狂,但思無邪,行無燥。若追根溯源,有根有據。鶴菁寫道:“當我們遠離了那個只靠軟筆書寫漢字的年代,書法已不再是單純的文字符號。作為藝術,它應當蘊含創作者的思想、情感、性格、文化修養、審美取向等諸多因素。缺少上述內涵的沒有生命。”

鶴菁說:現在書壇上有個誤區,比如文學界,你照抄一篇魯迅的小說,沒有哪家刊物給你發表,人們會嗤之以鼻。而在書法界,你峪,像了王羲之,卻有人給你評獎。王羲之的字再好,是王羲之自己的,那畢竟是一千多年前的事。“拾人牙慧”是沒有出息的表現。藝術的價值在于生命的鮮活。

書法經千年已盛裝奢華,當我們國人為書法無所適從之時,鶴菁在用一種審視的眼光冷觀我們來時的路。鶴菁說,我讀帖。我想,這個讀,非浮光掠影地看,也非貌合神離地臨。讀是種欣賞,讀也是會心的,讀也許是了解書法的最好方式,讀也許