吳哥窟隨記

2011-12-29 00:00:00寧雨

當(dāng)代人 2011年5期

廊角建筑

在柬埔寨古都暹粒,我走近吳哥窟的時(shí)間,是8月的一個(gè)下午,陽光正熾烈地炙烤著大地和天空。

越過熱帶叢林掩映的偌大停車場(chǎng),向東,遙遙可見聳入藍(lán)天的尖塔式建筑群,沉寂的沙石原色,古舊而神秘。那就是世界上最大的宗教建筑吳哥窟了。

(一) 沒有石窟的吳哥窟

進(jìn)入?yún)歉缈撸纫却┻^城壕。城壕環(huán)繞在吳哥寺的周遭,全長(zhǎng)6公里,水面寬達(dá)190米,波光粼粼,映出那些巍峨的石頭建筑、高大的棕櫚以及椰糖樹的倒影,據(jù)說水深足有8米。

吳哥窟坐東朝西,一反印度教建筑面向東方的傳統(tǒng)。所以,拜訪吳哥窟,首先要踏上西邊城壕上的虹橋。虹橋,又叫天界橋,正處于吳哥建筑群的中軸線上,有250米長(zhǎng),橋頭蹲踞著巨大的石獅,橋面由石板鋪就,凹凸不平。

走上沒有欄板的虹橋,就進(jìn)入水的重圍。太陽把后背和屁股曬得針扎般疼痛,極目左右,皆是明晃晃的刺得人睜不開眼的水面,汗水早濕透了衣衫。唯有前方,數(shù)百米開外的吳哥窟,正大開滄桑而華美的城門,呼喚著我急切的腳步。

吳哥窟,又稱寺城、吳哥寺,或者小吳哥。它是被柬埔寨古代國(guó)王耶跋摩七世在重修都城——吳哥通王城時(shí),給圈在城外的建筑群,也是成百上千吳哥古建中保存最完好的。

由于柬埔寨古代文字史料傳世很少,很多謎一樣的東西無從考證。比如,吳哥寺作為供奉印度教毗濕婆神的“道場(chǎng)”,卻跟太陽崇拜的教義唱反調(diào),整個(gè)建筑坐東朝西;信奉小乘佛教的耶跋摩七世,為什么沒有按照先朝的規(guī)模重建都城,把吳哥寺丟在城外,這是出于宗教排斥還是經(jīng)濟(jì)原因?

一切猜測(cè)都是枉然。而今關(guān)于吳哥寺的流行說法是,它建于12世紀(jì)國(guó)王耶跋摩二世時(shí)代。蘇耶跋摩二世信奉“毗濕奴”,于是負(fù)責(zé)為他加冕的主祭司便設(shè)計(jì)了這座“國(guó)廟”,供奉“毗濕奴”。國(guó)王還把它作為自己的陵墓,所以柬埔寨人也習(xí)慣把吳哥窟稱為“葬廟”。據(jù)推測(cè),這座世界上最宏大的宗教建筑,前后歷時(shí)八九十年時(shí)間才完成。那時(shí),耶跋摩二世已經(jīng)去世50年。15世紀(jì),暹羅人入侵吳哥,他們信奉上座部佛教。吳哥窟便被改為上座部佛教道場(chǎng),一直延續(xù)至今。

吳哥窟,最初的名字是“威什努廬”,刻在寺廟正門的門楣上,后來改叫“AngkorWat”。“Angkor”意譯為“圣潔的城”,“ Wat”意譯為寺廟。兩個(gè)詞組合,即是如圣潔的城市一樣的寺廟。

中國(guó)人習(xí)慣叫它吳哥窟,但這里并沒有我們想象中的“石窟”。有人說,“窟”的叫法,與中國(guó)南方沿海一帶地理上與東南亞相銜接有關(guān),這個(gè)中國(guó)化的名字應(yīng)該是高棉話直接翻譯為廣東方言而來,按廣東話的發(fā)音,“窟”與“wat”接近。

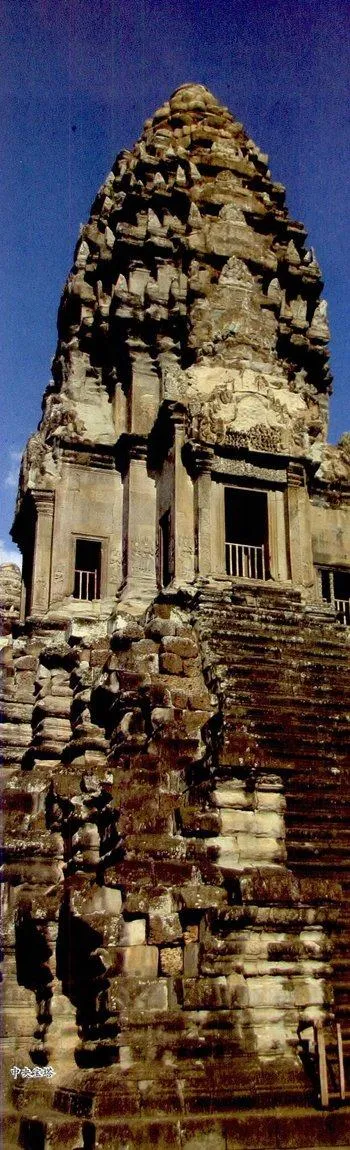

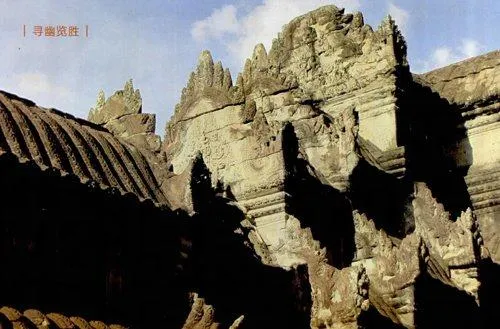

我分析,這或者與它和我國(guó)的石窟藝術(shù)同源于宗教文化有關(guān)。中國(guó)石窟,始于南北朝印度東傳佛教興起,它們開鑿于山壁之上,為神居之所。而吳哥窟,是人工筑起的“寺山”,由祭壇和回廊層層堆疊,一層高似一層,最高處,則是梅花式排列的五座尖塔,像五座高聳的山峰。這里,同樣為神境而非凡居。當(dāng)然,這只是一時(shí)妄揣,沒有依憑。

當(dāng)我橫穿城壕,經(jīng)過內(nèi)岸一片幾十米寬的空地,抵達(dá)吳哥窟西城墻中間的柱廊和塔門時(shí),已經(jīng)完全被眼前的建筑所震懾,內(nèi)心一派茫然。我的腳步甚至變得有些猶豫——我懷疑自己太過蒼白的知識(shí)積淀,是否能夠引領(lǐng)我真正抵達(dá)它、閱讀它。

(二)800米浮雕長(zhǎng)廊

當(dāng)我從柬埔寨歸來,第一件事就是惡補(bǔ)了一些關(guān)于高棉歷史文化的資料。

在一張空中俯瞰圖上,我看到吳哥窟的完整布局:一條長(zhǎng)方形的城壕,環(huán)繞一片同樣長(zhǎng)方形的叢林綠地。綠地中央是一道寺廟圍墻,它守護(hù)的正是吳哥窟的核心建筑——五座金剛寶塔。

太大了,吳哥窟的占地面積足足有85萬平方米,也就是1275畝。圍墻周長(zhǎng)5.6公里,連通塔門和中心建筑的中央大道也有300多米。窟內(nèi)的建筑物包括幾十組遺跡,浮雕及塑像有1.8萬幅(尊),中央寶塔的高度達(dá)65米。

這樣一座圣城,根本不是一次浮光掠影的2小時(shí)參觀所能把握的!難怪當(dāng)我第一次面對(duì)它時(shí),是那樣孩子般的惶惑而無助。

盡管如此,我還是記下了它的斑斑真容,記下了似乎將靈魂引渡到另外一個(gè)時(shí)空的中央大道,記下了中央寶塔西邊的荷花池塘,那里有五塔的清晰倒影,云天塔影美得令人窒息!

不過,忠告我的后來者,如果你去造訪吳哥窟,如果你同樣只有2小時(shí),請(qǐng)不要聽導(dǎo)游的“安排”,過多留戀于荷塘倒影之類的細(xì)枝末節(jié),你要好好領(lǐng)略那些應(yīng)該屬于你的核心閱讀——比如,800米浮雕長(zhǎng)廊!

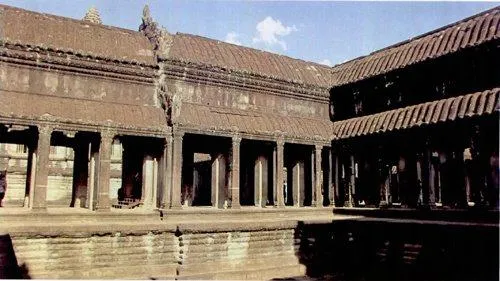

800米浮雕長(zhǎng)廊,位于五座金剛寶塔的第一層回廊。回廊,即寶塔建筑的須彌座,由大而小,由下而上,共有三層。第一層須彌座由砂巖石壘成,高出地面約3米。須彌座之上,有高3米的回廊,圍繞吳哥寺如口字。回廊四周,共有四座塔門和八座廊門。塔門和廊門有內(nèi)、外石階,可通第一層內(nèi)院及寺廟外院。回廊的內(nèi)側(cè)墻壁,即巨型浮雕畫廊。外側(cè),是兩排并列的方石柱,其中一排支撐畫廊拱頂,另一排支撐半拱頂邊廊。重檐拱頂,保護(hù)畫廊壁上的石雕,不受日曬雨淋。

畫廊石壁,排列著雕工精細(xì)的8幅巨型浮雕。每幅浮雕高兩米余,長(zhǎng)近百米,正好繞寺一周。自吳哥窟被法國(guó)人“發(fā)現(xiàn)”以來,這長(zhǎng)長(zhǎng)的畫廊,一直是那些藝術(shù)家、歷史學(xué)家、神學(xué)家們膜拜的地方。自西廊北部開始,按逆時(shí)針方向,浮雕畫依次講述著《楞枷之戰(zhàn)》《決戰(zhàn)俱盧之野》《黑天舉起牛增山》《猴王波林之死》《耶跋摩二世軍隊(duì)》《閻摩審判》《攪拌乳海》《毗濕奴戰(zhàn)勝群魔》等。它們來自古印度史詩《羅摩衍那》《摩訶婆羅多》中的故事和一些吳哥王朝的歷史。

對(duì)于如我一樣并不具備古印度歷史知識(shí)的普通參觀者而言,讀懂這些“石頭畫”如若登天。但這并不重要。因?yàn)樗囆g(shù)的力量,正在于它可以超越民族、超越歷史而洞穿人們的內(nèi)心。當(dāng)我進(jìn)入那光線幽暗的長(zhǎng)廊,將目光停駐于那巨幅藝術(shù)珍寶的瞬間,心,已經(jīng)悄悄地歸于沉靜。腳步輕移,走過一個(gè)連一個(gè),層層相接,栩栩如生的人物、場(chǎng)景,我已經(jīng)完全被那些流暢的刀法、奇妙的布局所俘虜。如果不是親眼所見,誰能想象,900多年前,東南亞人民已經(jīng)達(dá)到如此高妙的雕刻藝術(shù)之境。

據(jù)說,參與建造吳哥窟的建筑師、雕刻師、彩繪師、工匠先后有1500萬人之多,這個(gè)數(shù)字,超過了當(dāng)前柬埔寨境內(nèi)人口的總和!

(三) 石頭窗欞和“天梯”

在吳哥窟,盡管事先知道整座建筑坐東朝西,方方整整,但進(jìn)入核心建筑——中央寶塔后,我還是被那些縱橫連接的回廊、一字廊和十字游廊,以及左一個(gè)右一個(gè)的塔門、廊門弄得暈頭轉(zhuǎn)向。在完全沒有方向感的情況下,我完成了那些攀登、旋轉(zhuǎn)和一個(gè)又一個(gè)應(yīng)接不暇的“驚嘆”。

石結(jié)構(gòu)為主的回廊,是吳哥窟建筑藝術(shù)的骨架,也是它的精髓。比如,第一層的十字游廊由方形石柱支撐,每根柱子都飾有淺雕刻圖案,中廊的拱頂、柱子上端,還殘留著斑駁的紅漆。而十字游廊分割的四個(gè)院落,墻壁都雕刻著曲線凹凸有致、頭戴美麗花冠的女子。

轉(zhuǎn)折迂回在廊道之間,光影濃重,心境幽然。每一個(gè)角度,都構(gòu)成一幅絕妙的畫面。偶或,會(huì)有一兩個(gè)著橘黃色僧袍的年輕僧人,出現(xiàn)在回廊的拐角處,或者某一幅古代女子雕塑的近旁,讓人更添幾分懷想。應(yīng)該說,而今的吳哥窟很熱鬧的,像所有的世界文化遺產(chǎn)一樣,在旅游旺季,這里實(shí)行參觀者總量控制。但在我的內(nèi)心,這座圣城卻始終清靜,清靜得似乎能聽見數(shù)百年前的風(fēng)聲、水聲,還有國(guó)王祭神時(shí)的聲音。

我喜歡失迷于回廊的感覺。但最難忘的,卻是那些數(shù)不清的石頭窗欞。在吳哥窟的所有建筑中,除了雕塑、浮雕,大概最繁復(fù)的就該是它們。吳哥窟長(zhǎng)廊的墻壁,有的是整片雕墻,中間不留窗子,有的開著明窗,可以外望;更多的,則開著裝飾性的直葫蘆欞假窗。譬如,寺廟圍墻,就是葫蘆欞虛窗雙柱重檐長(zhǎng)廊,而中層回廊則是葫蘆欞虛窗單檐回廊。

我不明白,設(shè)計(jì)大師們是如何想到葫蘆欞假窗的?是靈感突發(fā),還是源自神的昭示,是宗教崇拜,還是個(gè)人的審美個(gè)性?從進(jìn)入?yún)歉缢碌耐獠繃鷫Γ谝谎垡姷侥切┦^窗欞,我就強(qiáng)烈地感覺到了它們無窮的“內(nèi)吸力”。我想穿越那些雕刻精美的葫蘆形之間的縫隙,窺見什么,發(fā)現(xiàn)什么。林導(dǎo)游說,那些窗是假的!但我卻始終懷疑,窗的那面,有無數(shù)雙深邃的眼睛。他們逃避了戰(zhàn)爭(zhēng)、天災(zāi)和人禍,逃避了時(shí)間和生死,就那么一直仰望著中央的尖尖蓮花塔。

而那座高高在上的中央高塔——寺城的主殿,正是我此行的最大遺憾。塔太高了,要從第二層平臺(tái)抵達(dá)第三層回廊,需得攀爬與地面呈大約呈75度至80度角度的石頭“天梯”。我去的時(shí)候,沒有開放,據(jù)說是因?yàn)榘踩紤]。

由于吳哥窟寶塔是吳哥王朝最神圣的地方,因而通往寶塔的臺(tái)階格外陡峭。信徒舉行儀式時(shí),都要一步一步登上去,然后達(dá)到象征著世界中心的圣山——中央祭殿,連國(guó)王也不例外。“天梯”,東西南北各有一架,只有西面的有細(xì)細(xì)的扶手,據(jù)說是專門供國(guó)王通行的。

在第二層回廊邊徘徊良久,倚坐于葫蘆窗欞下的石階之上,回廊的陰影籠罩著我的周遭,而遠(yuǎn)處,熾烈的陽光把一切照得煞白。抬頭看去,周圍的四塔把中間的主塔襯托得愈發(fā)高遠(yuǎn)。那里,是天堂,是眾神匯聚的所在!

(責(zé)編:孫達(dá))