紅色文物也傳奇

2011-12-29 00:00:00元尚

北京紀事 2011年12期

日本人編著的共產黨黨史處女作

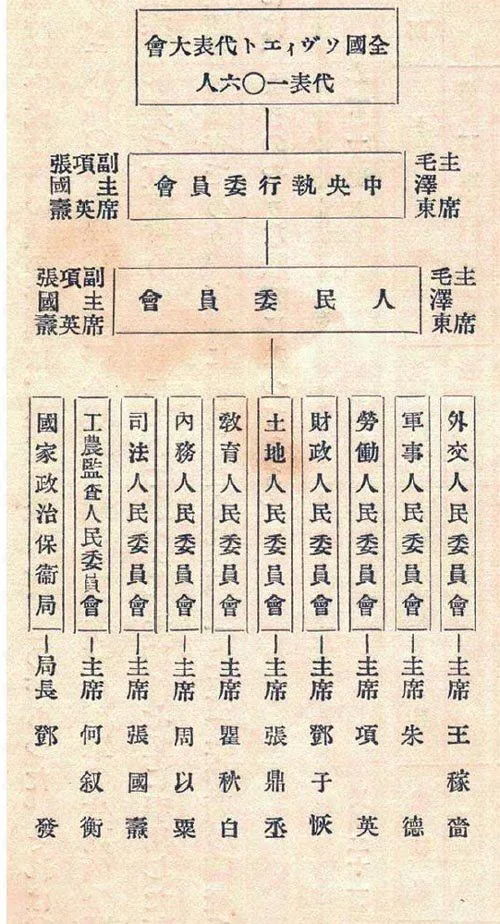

最早的中國共產黨黨史,陰差陽錯地誕生于1932年日本人之手。時間追溯到1931年9月18日震驚中外的“九一八事變”爆發。事變第二天,中國共產黨滿洲省委召開緊急會議,隨后發表著名的“九二宣言”,號召東北人民武裝起來,抗擊日本帝國主義的侵略。胡子出身的馬占山將軍奮起抗擊日寇,打響了東北抗戰第一槍。中國共產黨的威望與民族號召力,對日本侵略者造成極大威懾。幾十萬東北軍都不敢抵抗,而中國共產黨挺身而出。于是日本人開始大量收集中共文件和資料,繼而編纂成《支那共產黨史》,大冢令三著,1932年9月在我國東北秘密出版,大32開本,厚達700頁,并據此用于研究對付中共的對策。這本書雖然出自日本侵略者之手,但在當時世界范圍內卻是第一部完整系統的外國研究中國共產黨黨史的書。書的特點是資料全、圖表多,為日后世界各國研究者提供了資料。當時還很年輕的中國共產黨因侵略者的反面研究,卻使其史料在無意當中被保存下來,尤其是中國共產黨早期的大量珍貴文獻。

黨史資料民間收藏之富,在紅色收藏家秦杰先生處算是一飽了眼福,外國人研究中國共產黨黨史的書不少,但日本人的這部書可謂較特殊的一部,秦先生一邊撫摸著書一邊說:“《支那共產黨史》共收錄中國共產黨早期重要出版物186種,時間跨度為1918年?1932年5月。其中相當一部分為傳世的僅見品。極為珍貴的有‘中國共產黨一大至五大文獻’和 ‘中國工農紅軍人員及裝備表’,尤其是在‘紅七軍’的四處詳細記載篇目中,有‘鄧希賢’(鄧小平)和廣西左、右江‘百色起義’的原始記錄。中國共產黨早期重要文件由于‘第五次反圍剿’失敗、紅軍撤出蘇區而‘片紙無存’。此書成為研究中共黨史的第一手寶貴資料。井岡山時期的歷史特征,是涌現出許多建下豐功偉績的英雄群體,其中的杰出代表就是毛澤東。對領袖人物的歷史文化遺存的收藏和整理,升華為當代紅色文物收藏。”

大冢令三的這部《支那共產黨史》出版之前,日本學者和日本軍政當局就曾出版過《世界無產政黨發達史》,可奇怪的是,此書1926年版的中文譯本里面沒有中國共產黨的內容。到了1930年上海未明社出版的《世界無產政黨發達史》,日本嘉治隆一著,劉壽清譯本中卻增添了“中國的國民黨與共產黨”。其中“中國共產黨”所占兩個章節,內容以陳獨秀、李大釗、毛澤東、瞿秋白等的記述最為珍貴,遺憾的是篇幅都很短。在這部書里只是國際共產主義運動中的中國部分,還沒有展開為一部專門的中國共產黨史。《支那共產黨史》出版后,1936年,共產國際在莫斯科出版署名米夫著《中國共產黨英勇奮斗的十五年》(俄文版),書中匯編了中共文件保存的相當數量的文獻資料。1938年1月5日延安解放社出版了張聞天(署名洛甫)著的《十年來的中國共產黨》,全書共70頁,這是最早的由中國共產黨領導人撰寫的中共黨史。

最珍貴的航空版“七大”文件

秦先生致力于收藏中國共產黨歷次代表大會文獻十余個年頭,其中數“七大”文件航空版最為特殊、也最為珍貴。“中國共產黨于1945年4月23日至6月11日在延安召開了第七次全國代表大會。出席七大的代表共755名,其中正式代表547名,候補代表208名,代表全黨121萬黨員,分為中直(包括軍直系統)、西北、晉綏、晉察冀、晉冀魯豫、山東、華中和大后方8個代表團。大會號召全黨發揚三大作風,帶領全國人民為實現黨的任務而斗爭。大會選出中共委員44人,候補中共委員33人,組成了新的中共委員會。中共七大是一次團結的大會、勝利的大會,使全黨的認識在馬克思列寧主義、毛澤東思想的基礎上統一起來,使全黨達到了空前的團結和統一,為抗日戰爭和新民主主義革命在全國的勝利作了準備。”資料來自百度百科。以團結的大會、勝利的大會而載入史冊,在中共史上具有極為重要的地位。“七大”文件有五個內容:一,毛澤東政治報告《論聯合政府》;二,朱德《論解放區戰場》的軍事報告;三,《中國共產黨黨章》和劉少奇作《關于修改黨的章程的報告》;四,《團結的大會 勝利的大會》(文件之四);五,日本共產黨代表岡野進的《建設民主的日本》(文件之五)等。其中第二部分內容當時不能全部公開,對外僅有節選本,直到1947年這部分內容才全面解禁,得以全文出版。“七大”文件有三個版本,一個是1945年5月中共書記處版,也稱“七大”文件代表版,屬于最為珍貴的黨史文獻。第二個是《解放日報》、解放社版,此為延安普及版,發行量非常大,屬于比較常見的版本。第三個就是晉察冀抗日根據地1945年6月出版的航空版中共“七大”文件,屬于極為珍貴的黨史文獻之一。

說起這個版本,還有這樣一段真實而曲折的故事,也是出版史上的一段佳話。

在中國共產黨“七大”召開的那段時間里,德國投降的消息已經傳到了延安,世界反法西斯斗爭取得了決定性的勝利。但是,日本侵略軍還沒有投降,霸占山西等地,從延安到其他抗日根據地的陸路聯系,就這樣依然被日本侵略者阻斷著,造成中共“七大”文件不能及時傳達到各抗日根據地。當時想過要通過電報,把中共“七大”文件發出去,可是由于文件文字數量很大,在發報過程中很難保證不漏字、不出現錯別字,如此就很難保證文件精神的準確傳播。另一個辦法是派人突破鬼子封鎖線,把文件帶出去,這樣可以保證文件的完整性。但是,中共書記處和中宣部研究,覺得各抗日根據地的“七大”代表們突破日軍封鎖線,到延安來開會,行程都非常艱難,那么“七大”文件底稿如果派人攜帶送往各抗日根據地,然后再排版印刷傳達,這樣算下來最快的也要三個月以后才能完成。這個辦法顯然也不行。

為了在全國迎接抗日戰爭的全面勝利,并把中共“七大”精神迅速傳達到各抗日根據地,鼓舞各抗日根據地軍民,作好最后勝利的準備,中共書記處決定采用空中傳遞的方式,這樣既可以突破鬼子的圍困與封鎖,又可以迅速安全地把文件傳播出去。辦法是利用美國援華空軍往返延安的機會,采用蛙跳戰術,于1945年6月初將《解放日報》版中共“七大”文件出版紙型成功地空投到晉察冀抗日根據地《晉察冀日報》社所在地,此后采用接力的辦法,從晉察冀抗日根據地再轉晉冀魯豫抗日根據地的河北涉縣,蘇北抗日根據地直至廣東東江縱隊。同一時期中共“七大”文件多種單行本在各抗日根據地出版,歷史上稱其為“航空版七大文件本”。它不僅是現代紅色出版史上的奇跡,也成為1945年8月15日前后重要的歷史文物。

和所有文物一樣,文物本身的傳奇性,不僅是一種趣味,更是歷史價值的所在,它們是歷史重大事件的歷史見證物。

(編輯??王文娜)

?wangwenna@yeah.net