“那王爺

2011-12-29 00:00:00曉魯

北京紀事 2011年6期

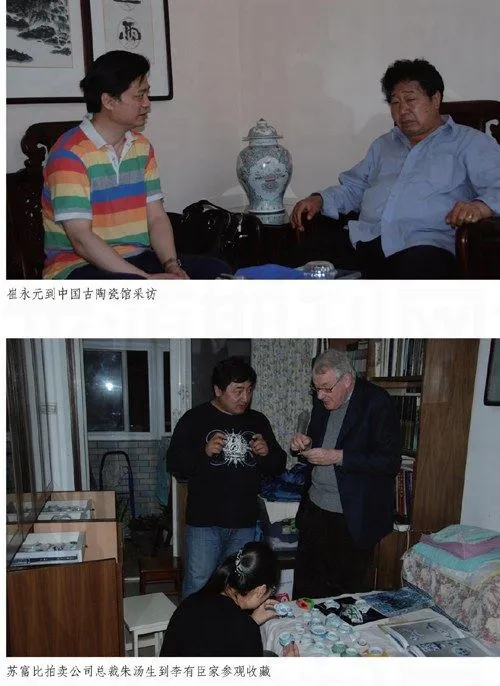

京城玩瓷器的人里,有位研究收藏的“那王爺”。其實“那王爺”本名叫李有臣,是個土生土長的北京人,搞瓷器收藏已有30多年,多年的收集和潛心鉆研,使他從一個普通職工成為全國小有名氣的收藏家和鑒賞家。李有臣在央視網(wǎng)、中國古玩論壇、藏龍收藏網(wǎng)和他創(chuàng)辦的北京收藏網(wǎng)時的網(wǎng)名叫“那日貴”,因為他在陶瓷界富有實戰(zhàn)經(jīng)驗,加之他又是3個網(wǎng)站的版主,所以網(wǎng)友們便尊稱他為“那王爺”。

撿“漏兒”高手

“那王爺”不僅僅是個尊稱,也是李有臣形象的一個象征,在廣大網(wǎng)友和藏友的心目中,李有臣可以說是一個傳奇式的人物。

有一次,陶瓷市場上新添了一把壺,賣主張口就要60萬。這么高的價,整個市場都沒有,也沒人知道這是一把什么壺,更不敢輕易購買。可李有臣卻認準了這把壺,果斷出手,以40多萬的高價買了下來。沒過多久,這把不起眼的壺,在拍賣會上竟賣到198萬。原來,這是把明朝永樂年間的古執(zhí)壺。為此,人們不禁感嘆道:“李有臣真是個撿漏兒的高手。”

其實,這種事發(fā)生在李有臣身上是不勝枚舉。

還有一次,李有臣和朋友去天津逛古玩市場,無意中,讓他撿了一個更大的“漏兒”。李有臣介紹說:“在這店里溜達一看,沒什么特別吸引我的東西。就在要走之時,突然發(fā)現(xiàn)他柜子靠墻角的地方,有一個不起眼的青花罐子。憑我的眼力,覺得這是個好東西,就問老板,你這個罐子賣多少錢?他說,2000。我問,有商量的價沒有?他說,商量什么啊,就2000,它在我店里擺了有七八年了,你要就拿走,不要就走人。我讓老板拿報紙把罐子包上。出去后,我心中暗喜,激動得心里發(fā)顫,這是明朝初期蘇麻離青料畫的。過了兩天,拍賣的時候,竟拍到138萬。”

銳利的眼光給李有臣帶來了驚喜和樂趣,更得到業(yè)內(nèi)人士的認可。然而,有的時候,人名氣大了,也會招來不必要的麻煩。就因為買了一件藏品,李有臣竟被警察帶進了派出所。

有一回,李有臣走進外地一家古玩店,看了看,覺得沒有什么可買的,可不買點東西又覺得白來一趟。在這種心情驅(qū)使下,他花幾百塊錢隨意買了一個瓷罐子。就在他們溜達的時候,突然發(fā)現(xiàn)有個警察在追他們。李有臣心想:我們又沒惹事犯法,大街上追我們干什么?警察追上后說:“你跟我們到派出所聊聊。”俗話說,沒做虧心事不怕鬼叫門。李有臣覺得一沒偷二沒搶,去就去吧。在派出所,他看到了古玩店的老板;當(dāng)時警察也挺不好意思地說:“先跟您解釋解釋,您買走這個瓷罐子之后,店主知道您是北京的‘那王爺’了,覺得您是不是又在這兒撿走一個大漏兒啊,總覺著有點賣虧了似的,他又不好意思追你們,就找到市場派出所。我們幫他把您給招呼回來,沒別的意思,就是再跟您商量商量,這個價錢能不能再漲點?”在這種情景下,李有臣又給他加了500塊錢。

這件事充分說明,由于李有臣眼力好,而賣家看不出自己東西的好壞,怕吃虧,于是上演了警察追客戶這么一出鬧劇。說到撿漏兒,其實也不是那么簡單,一方面要有機緣運氣,另一方面,要有深厚的知識積淀,更要有把握機遇的膽識和魄力。

李有臣練就出的好眼力,和他收藏古陶瓷殘片有著巨大的因果關(guān)系。他擁有唐、宋、元、明、清官窯的上萬件瓷片標本,而且無論數(shù)量和質(zhì)量,在京城都享有盛譽,其中不乏絕世精品,這些都是鑒賞整器的標本。瓷片雖殘缺,但它能反映出當(dāng)時的歷史文化背景,只有深入理解瓷片的內(nèi)涵,才能對中國古陶瓷有一個深刻的認識。

我國從生產(chǎn)瓷器開始,就有瓷片的產(chǎn)生,各窯口在燒制瓷器時,會產(chǎn)生大量的殘次品,而這些殘次品就會被埋入地下,尤其是官窯燒制的瓷器。皇家專門有負責(zé)燒制瓷器的官員進駐窯廠監(jiān)督制作,生產(chǎn)時,他們不計成本精工細作,如果皇上需要100件瓷器,燒制時必須要有數(shù)百件。出窯精心挑選100件之后,其余的全部要打碎深埋,不許流入民間。古瓷片雖然殘破,但它的制作、繪畫藝術(shù)仍屬高檔,代表著一個時期的工藝水平。正因其殘破,瓷器的胎釉斷面、“五臟六腑”可以一