“地球工程”面面觀

2011-12-29 00:00:00

大自然探索 2011年2期

各種各樣別出心裁的“地球工程”正引起越來越多人的密切關注和熱烈討論,但聯合國最近卻突然叫停“地球工程”。科學家指出,一些“地球工程”存在較高風險,可能會對地球環境和生物多樣性產生難以預料的影響。

今天的人類正面臨著全球氣溫上升、海洋變酸、冰原融化等嚴重威脅,對此我們能做些什么呢?科學家提出,使用可再生能源(清潔能源)是向著削減二氧化碳排放量邁出的正確一步。但是,僅僅依靠清潔能源不足以阻止氣候災難的發生,而且時間上也太過緊迫。于是,一些科學家提出,可以采取一些更為激進的辦法來改造地球,以幫助地球迅速降溫,這些辦法被統稱為“地球工程”。

所謂“地球工程”,即通過超大規模的工程手段改變地球環境,以遏制地球變暖及海平面上升,其關鍵一是人工故意為之,二是全球范圍內的超大規模。目前提出的“地球工程”的方案很多,比如給海洋施放含鐵肥料,促使吸收二氧化碳的浮游植物大量生長;模仿火山灰效應,用氣球或飛機向大氣中大量撒播浮質顆粒,反射太陽光,起到冷卻地球的作用;給海洋上空的云層“增白”,以反射更多陽光;在太空中撐起充當“遮陽傘”的太空反射鏡,阻擋部分陽光,等等。

各種各樣別出心裁的“地球工程”引起了全世界科學家的密切關注和熱烈討論。事實上,科學家們提出的一些創意已被一些國家所接受,準備逐步實施,比如德國打算用于“地球工程”的研究預算經費已經高達35億美元。

就在各種“地球工程”設想引起人們越來越多的關注之時,聯合國最近卻突然叫停“地球工程”,要求在全球范圍內延緩實施“地球工程”。這又是為什么呢?原來,一些科學家在對“地球工程”的利弊得失進行評估后提出了新的見解,指出一些“地球工程”存在較高風險,可能會對地球環境和生物多樣性產生難以預料的影響。現在就讓我們來看看他們對一些“地球工程”的利弊得失分析。

潛水艇能將臺風消彌于無形嗎?

日本一家水工機械制造公司提出了一個征服臺風(西半球的人也管它叫颶風)的計劃。日本人最近在印度和日本為一種抽水潛艇申請了一項專利,稱可以用來減輕臺風的威力。我們知道,風暴通常在溫暖水域漸漸積蓄力量,在溫度達到25%左右時開始形成風暴,達到26.6℃時風暴才能在海洋上空持續旋轉。日本人的設想很簡單:一個由20艘潛水艇組成的船隊迎在臺風前鋒處,每艘潛艇上安裝有8臺水泵,向著海洋表面每分鐘噴射480噸冷水,只需要短短一個小時,海洋表面溫度就會下降2℃,將一場蓄勢待發的臺風消彌于無形之中。

這是一個瘋狂而大膽的主意,但是,有科學家指出,實施這一方案的最大挑戰是如何準確地預測臺風所經過的路線,而目前人類還難以做到這一點。此外,科學家還質疑如此大規模地干預自然是否屬于明智之舉,因為就全球范圍而言,臺風或許是一種必不可少的自然現象,只是我們還沒有意識到這一點罷了。

給海洋施加含鐵肥料會不會帶來致后果?

為了應對氣候變暖,有人提出在浮游植物生長的海區投放大量含鐵肥料的建議,其原理是:浮游植物通過吸收二氧化碳進行光合作用,但其數量卻受到海水中含鐵量少的限制,添加鐵的目的就是促使浮游植物大量生長,并在這一過程中大量吸收二氧化碳。

但是,美國科學家最近發表文章稱,蓬勃生長的嗜鐵浮游植物會產生一種神經毒素,吃了這種浮游植物的動物會將毒素帶入食物鏈,危害和殺死鳥類、魚類和海洋哺乳動物等,人類也會因食用海鮮而中毒。

研究人員提取東太平洋的海水樣本,在其中添加鐵,然后對海水樣本中的浮游植物的生長情況進行監測。結果令他們非常吃驚:含鐵肥料大大加快了浮游植物的生長速度,但同時也抑制了其他海洋物種的生長。更令他們吃驚的是:含鐵肥料令浮游植物細胞內產生大量神經毒素。并對其他海洋物種正常攝取養料產生了不利影響。

研究人員指出,給海洋施加含鐵肥料可以吸收一部分大氣中的二氧化碳,這是一個簡單的事實,但大自然是非常復雜的,在將給海洋施肥作為截存碳的一個可行方案之前,我們必須嚴肅認真地考慮可能出現的致命后果。

我們真的能把二氧化碳埋在地底下嗎?

化石燃料是現代文明的基礎。在運輸業所用能源中,石油占到90%;在電力行業所用能源中,煤炭占到50%。但是,燃燒化石燃料會產生二氧化碳,造成大氣層二氧化碳濃度急劇增加,給地球帶來危險。因此,我們必須在未來幾十年里大量減少二氧化碳的排放量。然而,無二氧化碳排放的可再生能源,如風能和太陽能,目前并不足以完全取代化石燃料。所以,一些科學家提出了一個減少二氧化碳的辦法:捕獲二氧化碳并將其永久儲存在地下地下深處。

這聽起來有些異想天開,但實施起來其實并不太難,不過是石油和天然氣開采的逆過程而已。具體來說,包括三個步驟:首先,將二氧化碳與其他氣體分離。許多工業行業的工藝已經可以做到這一點,如天然氣加工業已開發出將二氧化碳與甲烷分離的系統。第二,通過管道將二氧化碳輸送到地下可滲透巖石層。石油和天然氣開采業已經擁有將壓縮液體通過管道運輸的豐富經驗,因此運輸二氧化碳的任務很容易完成。最后,將二氧化碳注入地質結構,并在那里儲存幾千年。石油開采業已經擁有類似技術,人們為了提高石油開采率,將二氧化碳注入地下深處,降低石油礦藏中油和水之間的表面張力,以便更有效地提取石油,這一工藝經改進后可用于二氧化碳儲存。

我們已經知道如何捕獲和運輸二氧化碳,以及如何將其儲存在地質層中。那么,二氧化碳能在地質層里停留幾千年嗎?這似乎也不成其為問題。事實上,在漫長的地質年代里令天然氣無法從地質層里逃逸出來的兩種大自然的機制同樣也能留存二氧化碳——毛細管的力量和巖石類型。當你用吸管吸吮杯子里的可口可樂時,你會注意到飲料被截留在吸管中。類似的情形也發生在地下——毛細管的力量讓有浮力的流體無法逃逸。另外,氣體被困在多孔巖石內,上面是一層層堅固的巖石,就像是飲料罐的蓋子。所以,在數百萬年的時間里,沉積盆地留住了大量天然產生的二氧化碳和碳氫化合物。

如此看來,埋葬二氧化碳真是一個好辦法。然而,沒有人確切知道捕獲、輸送和儲存二氧化碳這一過程將花費多大的代價。普遍認為,從燃煤電廠捕獲和儲存二氧化碳將增加50%發電成本。目前,傳統燃煤發電成本約為風力發電的1/2,約為太陽能發電的1/4,加上二氧化碳捕獲和儲存的成本,燃煤發電的成本仍低于可再生能源。

利用“人造樹”可以達到給地球降溫目的嗎?

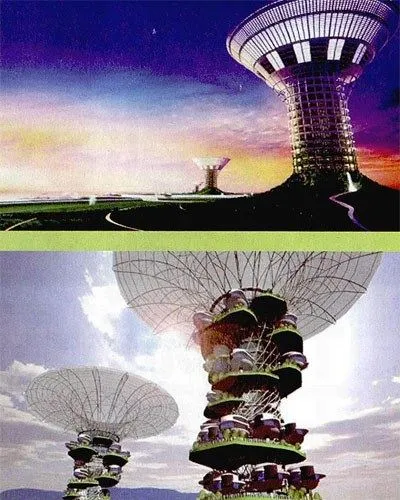

為了減少大氣中導致全球變暖的二氧化碳,英國研究人員正在研究開發“人造樹”。研究人員稱,“人造樹”是一種能夠吸收大氣中的二氧化碳的塔狀裝置,里面裝有各種能夠吸收二氧化碳的材料,可在應對地球氣候變暖方面發揮重要的作用。

“人造樹”所用的材料是一種堿性樹脂,當其接觸到酸勝的二氧化碳時會發生反應。這種樹脂在空氣中放置一小時后,吸收二氧化碳的能力達到完全飽和程度,只需對樹脂吸收的二氧化碳進行捕獲和儲存處理,恢復樹脂的吸附能力,就能循環使用。研究人員稱,一株含有10千米樹脂的“人造樹”,一天(24小時)可吸附一噸二氧化碳。“人造樹”每吸收一噸二氧化碳的成本目前約為150美元,該項技術完全成熟后,成本將降至20美元。

石油和天然氣公司很可能成為“人造樹”的最大客戶——石油企業需要將二氧化碳泵入地下,以提高壓力,將石油打到地面上來。溫室需要二氧化碳幫助植物生長。碳酸飲料和打磨汽車零部件也需要濃縮的二氧化碳。這些潛在客戶目前都是通過卡車或管道輸運獲得二氧化碳,而“人造樹”的一大優點則是可以將二氧化碳儲存在任何需要的地方,而不需要專門從別處運來。

專家指出,這一方案的可行性沒人懷疑,但問題是我們目前仍不清楚得為此付出多大的代價。

科學家認為,大規模改造自然是一種輕率的舉動,我們以為一切都在把握之中,但現實中可能會發生我們完全意想不到的情況,因此,我們不能冒這樣的風