給孩子“當下的幸福”

有天看到一檔相親節目,一位男嘉賓說:“我最感謝的人是我媽媽,如果不是她從小逼著我練琴,我不會成為音樂學院的高材生,小時候我連一次公園都沒去過……我想找一位全力支持我事業發展的女孩,而且必須是我媽媽喜歡的……”結果,沒有一個女孩愿意和他交往,一位女嘉賓直言不諱地說:“小時候一次公園也沒去過你不覺得遺憾嗎?”男嘉賓回答說:“一點也不覺得遺憾,是媽媽的嚴厲教育才讓我取得了今天的成績,我非常感謝她。”

相親結束后,一位心理專家這樣分析這位男嘉賓的心理:在潛意識里,他對自己乏味的童年感到非常jS89Xb47x+n7/e8Kg+xzv6zj6CuBcCFYjfrrS5U0LoE=遺憾,為了彌補這種遺憾,他不得不反復地用今天的成績來安慰自己,以求得心理平衡;而反復地感謝媽媽卻不敢明確表達自己的意愿(比如,沒提出自己的擇偶標準)體現了對“媽媽權威”一向的恐懼,這在任何一個女嘉賓看來都是一種心理不成熟的表現。

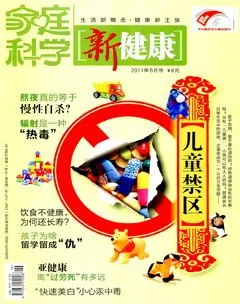

這位男嘉賓的母親很自然地讓我聯想起了前段時間轟動一時的“虎媽”,然而,在美國教育界掀起軒然大波的“虎媽戰歌”在國內似乎沒有得到預想中的熱烈反響,一位讀過此書的媽媽對我說:“虎媽”沒啥了不起的,每一個中國媽媽都是“虎媽”。的確,“不準看電視或玩電子游戲、不準有科目成績低于A、不準不練習鋼琴及小提琴……”,這些家規還用虎媽來傳授我們嗎?很顯然,我們的孩子所處的教育環境不是太寬容而是太嚴苛,我們的孩子不是太逍遙自在而是太不堪重負!

著名教育和文化學者楊東平就毫不客氣地指出:“虎媽戰歌”實際上是中國媽媽的悲歌,中國教育的哀歌!支撐“虎媽”的是一個古老而強大的價值觀,就是追求出人頭地、望子成龍。五四時期“救救孩子”的吶喊,開啟了發現兒童、保護兒童、解放兒童的現代教育之路,主張把兒童當做兒童來對待,而不是作為大人或成人社會實現自己目標的工具。而可嘆的是,如今,“虎媽戰歌”越發嘹亮,而孩子們身上的桎梏卻越來越多。

一位非常優秀的女博士,因為極度缺乏自信、焦慮不安、情緒低落到心理醫生那里就診,醫生告訴她,要學會在生活中找點樂子。她很吃驚:難道生活就是為了享受快樂嗎?醫生反問:生活首先不是為了快樂嗎?這位女博士說:媽媽從小就告訴我,今天的不快樂,可能成全以后的大快樂。

那么“以后”在哪里呢?昨天已經過去,明天還未到來,我們所能把握的,不就是“當下”嗎?而如果每一個“當下”都不快樂,“以后”又怎么會快樂呢?

每一個當下構成了時間的延伸,而人的一生,也不過是童年的延伸。

為了孩子一生的幸福,請給他一個當下的、幸福的童年。