彭少蓮 “屋脊小學”的“免費午餐”

2011-12-29 00:00:00周慧

南方人物周刊 2011年45期

12 月 15 日 ,臨近圣誕節,湖北土家族苗族自治州鶴峰縣,有“屋脊小學”之稱、海拔1800米的高原小學,已經有半個月的積雪。二年級的彭少蓮,把64歲的父親寫的紙片交給鄧麗老師—— “哭斷長(腸)幾見娘……感謝老師和記者幫助……”

今年 10 月 8 日,高原小學作為湖北省第一所“免費午餐”學校開餐, 56 年沒有午餐的歷史被改變。縣領導表態:年內全縣山村小學推行免費午餐。8 歲的彭少蓮在學校吃上了第一頓午餐,此后,家里也不斷有記者和志愿者探望,及素未謀面的好心人捐助。

12月1日,全縣42所鄉村小學開餐。

惟一養大的孩子

彭少蓮的父親彭家靜,1947年出生,湖南農民,認得些字,愛好文學。二十多年前從四川流浪到恩施鶴峰縣中營鄉高原管理區。鶴峰多年被評為國家級貧困縣,中營鄉高原管理區海拔1800多米,是三縣一市交界地帶,每年有近6個月是冬季,號稱“鶴峰屋脊”。

彭家靜斷定“鶴峰風水好,是盛產愛情的地方”,當年他為一位姑娘留在了這里,后來與另一位小他17歲的姑娘朱錦娥結婚。朱錦娥患甲亢,病好后一直有嚴重后遺癥,夫妻倆生了8個孩子,只有老七彭少蓮長大,今年8歲,在鶴峰高原小學上二年級。

“我一定要爭口氣,把娃兒養大。”老彭說,他夾雜著幾地口音,說話很慢,想盡量把字兒吐清。在他看來,在農村7個孩子都沒養活,是件很丟人的事情,老七彭少蓮健康長大,這是讓他揚眉吐氣的事情,所以夫妻倆對女兒極寵愛。

高原上只能種蘿卜和玉米,妻子干不了活兒,64歲的老彭,一個人種了十多畝玉米,加上養豬,一年能賺3000塊錢,除掉買米和買藥,不夠日常開支。但夫妻倆都會擠出錢來,給彭少蓮買辣條和5元一斤的散裝餅干吃,保證孩子在學校的“午餐”。

高原小學共72名學生,輻射附近3個村,很多孩子回家要走三四個小時山路。該校44名學生寄宿,走讀基本都是學前班的小孩。學校有8名老師,80后女支教老師鄧麗,將教師平均年齡拉回到52歲。

建校56年,中午從沒開過餐。孩子們都是揣著一塊或者幾毛錢,到門口小賣部買辣條果腹。五年級的殷明先,因常中午餓肚子,小學一年級就有胃病,常常因胃痛,周日不能按時返校。已經上高中的何星,在初中有午飯吃后,才逐漸減少胃痛發作頻率。

比較來說,彭少蓮的母親認為女兒長得很健康,她愛吃辣條,有時吃從家里帶去的散裝餅干。“實在餓了,只能晚上多吃點兒。”她說。彭少蓮和同學們,有時候餓得難受,就去找鄧老師,鄧老師用自己的電飯煲,給他們煮幾個雞蛋。

山里來了免費午餐

今年9月中旬,免費午餐湖北項目進恩施,記者及志愿者,用一周時間走完17所山區小學。高原小學作為被探訪學校之一,迎來了第一批城里來的年輕人,隨后,它被定為開餐學校。

彭少蓮剛上二年級,性格內向羞澀,反應較同齡人遲緩。志愿者問她:“不吃中飯餓不餓。”她羞澀地往鄧老師身后躲。高年級的朱斌插嘴說:“不餓,習慣了。”

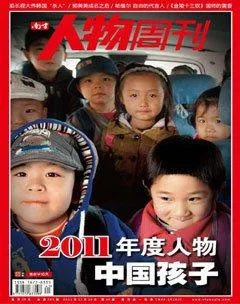

隨后,《17所小學只有4所學校有午餐》系列山村小學生營養調查,獲廣泛關注。《沒有午餐的屋脊小學》以影像的形式,呈現在報紙上,穿著紅棉襖、扎著兩小辮的彭少蓮端著飯盒的圖片,是最大的一張特寫。

9月底,高原小學獲一企業捐助20萬。10月8日,高原小學開餐。開餐的中午,高原小學從未有過的熱鬧,縣委領導以及新華社、《南方都市報》等十余家媒體記者,從恩施顛簸6個小時的盤山公路,出現在海拔1800米的高原小學。

縣領導在開餐儀式上表態:以高原小學開餐為契機,按照1+2模式(政府出1元,中國社會福利基金會免費午餐基金出2元),在冬天到來之前,讓全縣的山村小學生吃上免費午餐。

彭少蓮的母親朱錦娥和其他家長一樣,都來到學校,看孩子吃免費午餐。朱錦娥1米55左右,47歲,皮膚黑黃,身板瘦小,因患嚴重甲亢,眼睛突出,跟人交流時,眼珠始終直直地盯著前方。中午12點半,彭少蓮吃上了胡蘿卜炒肉、豆腐和雞蛋。

“好吃。”她將餐盤擱在餐桌上,餐桌都是開餐前的國慶假期,老師用水抹擦了幾遍的舊課桌。從沒吃過午餐的她,迅速把滿滿一飯盒吃干凈,吃完后臉湊著餐盤吮菜湯。她聽同學說,“免費午餐”就是以后天天中午有好吃的,一臉興奮。

朱錦娥沒有吃午餐,在學校附近笑呵呵地來回走,不時進學校看孩子吃飯,看記者拍照。

有午餐吃 娃更好養了

10月10日,高原上的清晨極冷,報道免費午餐的記者、志愿者和鄧麗老師一起到彭少蓮家家訪。鄧麗老師是兩年前放棄武漢白領生活來這里的支教老師,為期3年。彭少蓮家條件差,鄧老師比較照顧她,經常到她家來探望。

早上7時許,走讀生彭少蓮剛出門,就見到老師,歡喜地拉著老師進門。房子由大石頭砌成,被木板隔成兩層。無窗,光線很暗。兩間屋,一間堆滿農具,一間是臥室兼廚房。

“感謝領導,讓孩子吃上免費午餐。”64歲的彭家靜身材瘦小,灰衣灰帽,看上去很顯老,但精神狀態很好。他見到記者很激動,反復念叨“感謝政府,感謝領導”。寒暄了幾句后,講到孩子時,他說希望彭少蓮“好好讀書,好好長大”,他又對鄧老師提起7個夭折的孩子。

“娃兒都是好娃,都是沒得吃餓死了的。”他蹲在地上夾柴火,平靜地跟記者拉家常。彭少蓮和母親坐在一邊,像在聽老師講故事一樣。母親不時地幫忙補充,她體弱多病,常年吃藥,沒有奶水,孩子也沒有其他吃的,最后餓死。

彭少蓮出生后,鎮上有了“城關超市”,他們勒緊褲腰帶,攢錢買奶粉,終于喂活了一個孩子。“養大一個娃兒不容易,現在每天能吃飽,有免費午餐,娃更好養了。”

一個月后,記者再次來到高原小學時,彭少蓮臉色紅潤了些。母親朱錦娥樂呵呵地說:“以前孩子吃辣條還要錢,現在都不用給錢了。”

“食堂大師傅很喜歡我,今天又多夾了幾片肉。”彭少蓮每天回家,都會跟父母匯報。最興奮的是,學校里來了哥哥姐姐。“大哥哥大姐姐又給我拍照啦。”彭家靜說,小姑娘話變多了些,一回來就跟母親嘀咕學校里免費午餐吃了什么,大學生志愿者課講得好不。

愛心接力

高原小學有了免費午餐,也在微博上獲得網友關注。特困生彭少蓮、冬天缺手套等等信息,都被志愿者發布在微博上,寄東西、探訪源源不斷。

10月份,華中師范大學女研究生向熊,給高原小學寄了76本字典,她沒去過高原,在微博上看到了高原小學的圖片,決定和朋友網購字典寄過去。收到字典的孩子歡樂地舉著字典拍合影。鄧麗老師將照片傳到微博上,并@打不敗的熊(向熊微博名)。

11月11日,中南財經政法大學的志愿者,到高原小學,為孩子們送兒童讀物;12月5日,武漢大學的志愿者,到高原小學為孩子們上了幾堂課,返校后,也準備給孩子們寄去書本和衣物。

期間先后有湖北人民廣播電臺等媒體來采訪高原小學的孩子們,彭少蓮家也陸續接到200、500的捐助,北京一位叫伍紹連的人,每月給彭家寄100元。一位廣州人寄了1000。

“只要有年輕人過來看他們,他們就很開心。”鄧老師說,自己來高原小學前,除了46歲的校長外,其余老師都是50歲以上,村里也少有年輕人,鄧老師來后,學生們都很依賴她。免費午餐開餐后,孩子們最高興的是,不斷有志愿者過來跟他們玩。

武大志愿者離開的前一天晚上,六年級體育委員朱兵,這位學校最調皮的男生,給鄧老師寫卡片說:“其實今天我們并不想離開,離開時有一種傷心和依依不舍的感覺……老師該把大哥哥大姐姐留到明天,有他們在,你不孤單,我們也開心……今天大哥哥大姐姐走時,老師不許哭哦,我們就難免了。您一定要幫忙留住他們哦。”

為什么都對我娃兒這么好

12月15日,鄧老師收到彭少蓮的一張紙卡片:“哭斷長(腸)幾見娘……感謝老師和記者幫助……”她驚訝一個8歲孩子寫出這樣的話。鄧老師去她家里才得知,這是她父親彭家靜寫在紙上,讓她抄下來的。

當天下午,鄧老師抽空去了趟彭少蓮家,和彭家靜夫婦聊天。她驚訝地發現,近二十年沒出過鶴峰的兩個人,除了感謝,現在更多的是困惑。“摸不透,為什么都對我家娃兒這么好。”彭家靜咬文嚼字說,“有因必有果,因是什么?”

鄧老師一時語塞。在記者來之前,從來沒有人對他們這么好過,現還不斷有人來看他們,他越來越困惑,因為他不知道自己能怎么報答,說著有些哽咽。他把每一個捐助者的名字都記在紙盒上,他能熟練地背出別人給他的每一筆錢,湖北廣播電臺給了彭少蓮200塊錢、保險公司給了200、消防隊給了200……最后他教女兒寫了張紙卡片給老師。

下午4點鐘,昏暗的臥室,只見柴火的光亮,老人家拿出一張煙盒包裝紙,上面密密麻麻都是字。他很多年前就想寫一本書,寫他輾轉幾地的愛情,他的8個孩子。“我是熱愛文學的。”他認真地說,反復說了3遍。

他說他已經在寫了,還要把記者和鄧老師都寫進去。明年寫完后,要交給鄧老師看看,然后再交給記者發表。很快,他又擔憂起來,“我年紀大了,要是走了,她該怎么辦?”他自言自語道,“現在稍微放心了些。”

圣誕節將近。鶴峰縣自12月1日全縣開餐的前一天,開始下雪,全縣3937個孩子在雪天第一次吃上免費午餐。

12月11日,高原小學的孩子們,收到華中師范大學研究生寄來的80只熊貓耳罩。大雪覆蓋的大山和校舍,帶著72只黑白熊貓耳罩