從薩達姆到卡扎菲

2011-12-29 00:00:00趙靈敏

南方人物周刊 2011年29期

歷史潮流在懲罰了薩達姆之后,也并沒有對卡扎菲另眼相看

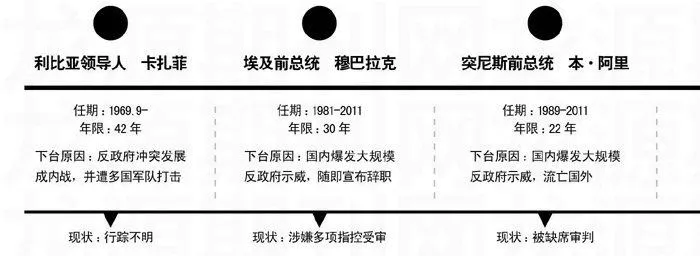

自3月19日開始的利比亞戰事進入了最后階段,反對派武裝攻入首都的黎波里,控制了首都九成的地區。利比亞領導人卡扎菲下落不明。

在此之前,卡扎菲大聲呼吁、某些軍事專家幻想的激烈“巷戰”、“地道戰”、誓死抵抗等情形并沒有發生,反對派攻入首都的黎波里的速度遠遠超過人們的預期,而利比亞人則走上街頭歡呼卡扎菲的倒臺。

卡扎菲長期以節儉示人,外出不住酒店,住帳篷;他的父親長期住在貧民窟,言必稱民眾住上了好房子,他才能住。這樣清廉的統治者全世界找不到第二個。但在他被趕下臺的時候,卻查出他有至少800億美元的存款。

這一切都讓人聯想到了薩達姆。

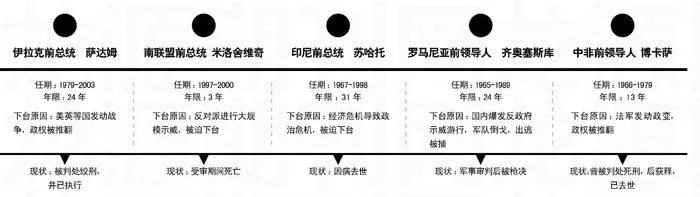

2003年3月,英美發動伊拉克戰爭,薩達姆的兩個兒子被打死。12月14日,薩達姆在家鄉提克里特的一個地窖里被捕。2006年12月30日,薩達姆被處以絞刑。在這個過程中,同樣沒有出現像樣的民眾抵抗,共和國衛隊則作鳥獸散,巴格達民眾還推倒了薩達姆的塑像。其后,關于薩達姆家族奢侈生活和上億美元海外存款的報道也一直不絕于耳。

在剛剛過去的20世紀,阿拉伯世界與西方的關系錯綜復雜。始于19世紀初學習西方的思潮,在1948年以色列建國后宣告終結。阿拉伯人視自己為西方政策的永久受害者,仿佛世上的所有罪惡,都是由美國和以色列這對大小“魔頭”一手造成的。于是,極具感情色彩的口號遮蔽了理性的分析和判斷,虛幻的受難意識代替了腳踏實地的努力。幾十年來,一代又一代的阿拉伯領導人迎合和推動著對以色列和美國的仇恨,并從中獲得了巨大的個人聲望和好處。

這個時代從二戰后開始,以一批阿拉伯政治強人的出現為標志,這些人包括埃及的納賽爾、穆巴拉克、利比亞的卡扎菲、伊拉克的薩達姆,乃至巴勒斯坦的阿拉法特。強人的反美行為,加強了阿拉伯人對自身傳統的認同,給這個在夾縫中掙扎的民族以希望和信心,因此贏得了廣泛的尊敬。但到了薩達姆和卡扎菲時代,阿拉伯民族主義演變成了對抗西方的唯一有效手段,也成了他們屢試不爽的制勝法寶,其實質就是草芥人命,拿人民作盾牌,保全自己。

顯然,對統治者而言,以為憑借宣傳和說教就能讓人民心甘情愿地去犧牲的思想是十分有害的,它讓統治者自我感覺良好,遲遲不肯讓利于民,最后卻悔之晚矣。

關于他們的巨額財富,那是一點都不稀奇的。但凡獨裁者,我們都不用去想象這個人有多好,哪怕宣傳資料吹得天花亂墜,只要不受制約的權力在手中,哪怕這個人原來是圣人,也多半會做出傷天害理的事情來。只是明白的獨裁者知道民主自由是歷史的潮流,自己的獨裁統治只是特定歷史條件下的一個過渡,會有意識地為未來不可避免的轉變做準備,比如蔣經國、西班牙的佛朗哥等。不明白的獨裁者,則以為獨裁可以一統萬年,視歷史潮流為無物,最后被歷史潮流所唾棄。顯然,歷史潮流在懲罰了薩達姆之后,也并沒有對卡扎菲另眼相看。

至于卡扎菲之后的利比亞,很多人預言它會分裂或爆發內戰。當然,因為利比亞嚴酷的政治現實,人們有理由對它的未來不樂觀。但至少,人們不應該把卡扎菲過去制造的萬馬齊喑的死寂稱為“和平”,從而指責外部勢力破壞了這種“和平”。

失去了統治他們、為他們做主42年的卡扎菲上校,利比亞人終于擁有了自我負責、自我管理的機會。這個過程雖然艱難,卻是這個國家走向新生的必由之路。